🍀なんなる41未来の種蒔篇(14)「フルインクルーシブ教育見聞録」の所感

「フルインクルーシブ教育」と題を打った本が出た、ということだけで感無量である。西洋人に東洋への眼を開かせたマルコポーロの「東方見聞録」のように、「フルインクルーシブ教育」へと心の中で大きく芽吹く、貴重な一冊となった。

1.イタリアの教育現場を旅したかのような気分に

私もイタリアを旅した。

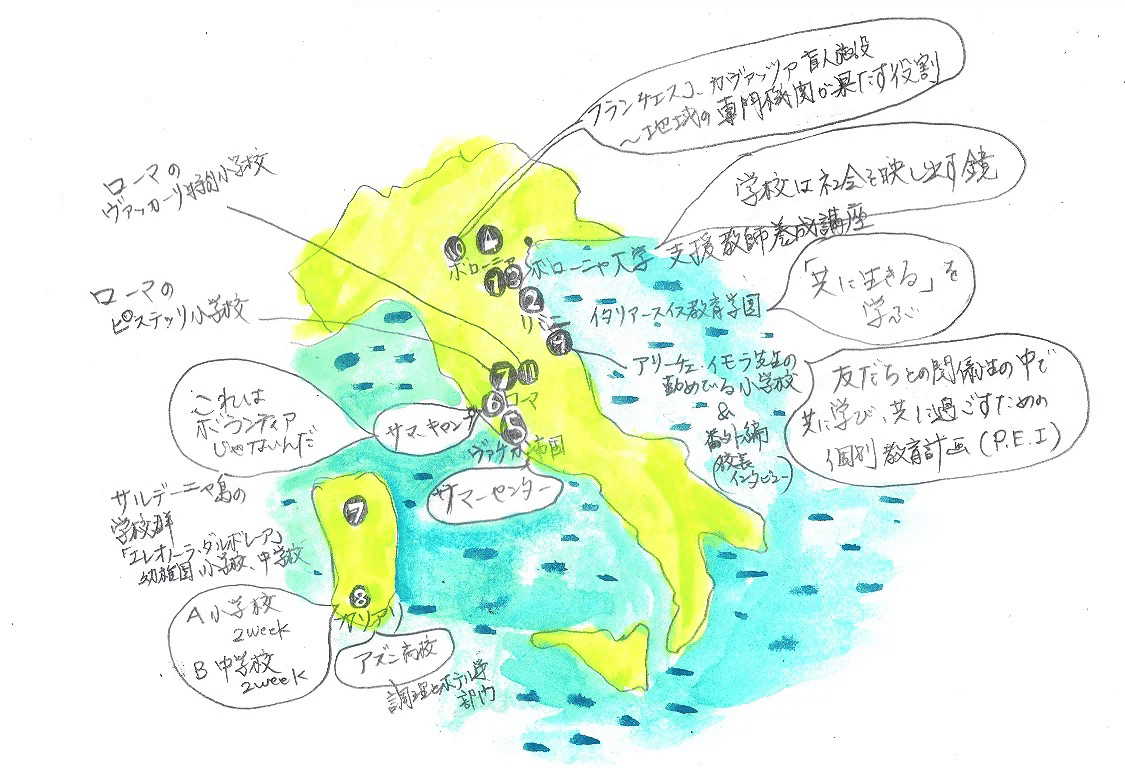

イタリア語が全くわからない私でも、イタリア各地を旅し、イタリアの学校を見学してきた気分になった。最後の論考では、イタリアにおいて、通常学校で地域にいる全ての友だちが共に暮らし学ぶために練り上げられてきた法制度について、とても分かりやすくまとめられていた。その詳細は『イタリアのフルインクルーシブ教育―障害児の学校を無くした教育の歴史・課題・理念』(アントネッロ・ムーラ著、大内進監修、大内紀彦訳、明石書店)に詳しい。ふたびページをめくって、ああこの部分のことかと再確認する作業も楽しかった。

2.子どもたちが一緒に学ぶ仕組みをイタリアはどう練り上げたのか

「それではなぜ日本ではインクルーシブ教育がなかなか根づかないのだろうか。」

イタリアも、1970年代の分離教育からインクルーシブ教育への転換期は混沌としていて、障がいのある子どもの通常学校への編入は「野蛮な統合」と揶揄された時期もあったそうだ。

この混沌を切り開いたのが教育省補佐官だったフランカ・ファルクッチによる「ファルクッチ委員会」(1975年)。ここで障がい児は通常学校で友だちと一緒に義務教育を受ける権利を持っているとした。その権利を具現化するために、20名程度の少人数学級、支援教師の配置、多職種連携、点数で評価する成績の評価方法の見直しなどを提案した。その数年後には法制化していった。

ここに、日本の学校教育を見直すヒントが詰まっていると思う。

3.すべての子どもの権利

226ページの「障がい児と健常児の両者を同一の地平と条件に置き、両者を統合した視点」という記述について、ピンと来なかったので、読了後、その部分を何度も読み返し、考えた。

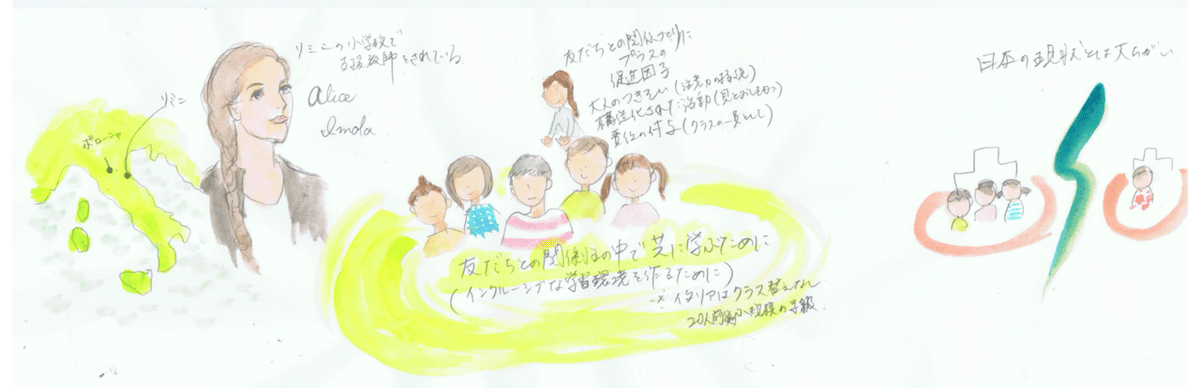

よくよく考えると、通常学校で一緒に学ぶ権利というのは、障がいのある子のためだけの権利でなく、障がいのない子のための権利でもあって、全ての子どもに共通する権利なのだ。別の場所にわけることは、双方にとって、お互いを知る権利や機会を奪うことほかならないのだ。

この発想自体が、今の日本のわけられた教育制度の下で育った私たちにはピンと来ないかもしれない。…ということは、この部分について、もっと掘り下げて対話を重ねる必要があるということだ。

4.「(日本の)今の通常学級で、一人ひとりの子ども自身は、幸せなのか?」

先日、とある学習会で、とある保護者の方がこのような質問をされた。

小テストや定期テストの点数さらには授業態度も評価される。純粋な子どもたちは大人たちを信じて、テストの点数を上げよう、内申点を上げよう、と必死に努力する。そして疲弊する。疲弊している子どもたちが多いことは、不登校、いじめ、自殺の増加という数字に如実にあらわれている。

・・・日本の今の通常学級のままで、令和の子どもたちは本当に幸せなのだろうか?

言葉を話すことができないけどにこっと笑う、文字を書くことができないけど瞳は水晶のようにきれい、着替えや排せつが一人ではできないけど握手の手は暖かい、じっとしていられないけどしばられない自由もいいもんだ、飛び跳ねてしまうけどその軽やかなジャンプは見事、特定の物事にこだわってしまうけど時を待つことの大切さを身をもって伝えてる、ときどきかんしゃくおこすけど寛容さをもつことの意味を学ばさせてくれる、そんな子どもたちこそ、地域の友だちに生きる意味を教えてくれる、周囲をエンパワメントしてくれる存在になれるのに。双方が切り離されてしまっていることは、双方にとってふしあわせなことだと「私」は思う。

人はカラフルなのだ。

人の内面もまたカラフルなのだ。