note書いても候補者は増えないけど、ファンは増やせるらしい #法人note勉強会 行ってみた

note主催の #法人note勉強会 に参加してきました!

採用活動の中で、

「カルチャーは発信したい、でも忙しくてなかなか手が回らないな、お金払ったらPVが伸びる魔法の機能ありませんか?」

AIアシスタントとか定量分析を期待していった僕が、「なんだもっとラフでいいじゃん、やるか」となった講演のメモです!

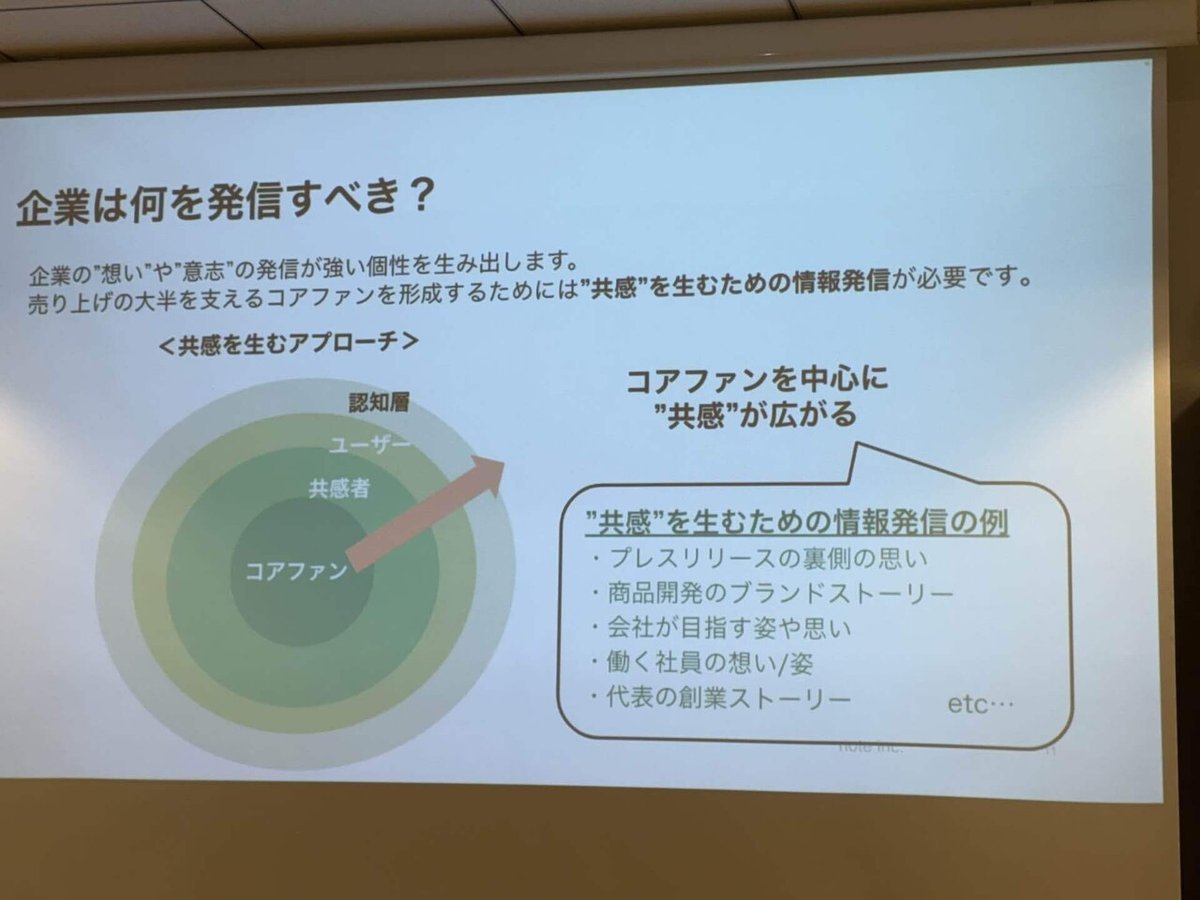

noteで直接候補者を増やそうとするのでなく、まずはファンを増やし、ファンがファンを呼びnoteの場も強くする

発信の捉え方を変えて、着実に濃いリーチを作っていこうという内容です!

noteは流入を見込むメディアじゃない

noteのようなストック型のメディアは発信者に対してすでにある程度興味がある人が読むもの。

対してXやInstagramなどのフロー型のメディアは新しい接点が生まれ色々な人が見るもの。

ファンがより濃くなったり誰かに伝える一助となるようなものを目指すべし!

発信側が売り込みたいものを一方的にアピールしても場にはあわず、あくまでユーザー/読者との対話の場としてみる

情報発信の実践ステップ

個人向け

メモ

見せることを気にせずに書くコミュニケーション

いつものSlackのように相手を想像して書いてみるメディア

ブランドを意識。トンマナに一貫性がある。継続的な発信(毎日投稿、複数件発信)

企業向け

個人で練習

企業としてのとか考えずとりあえず書いてみるメール+α

何度も説明することを記事にしてみる

ex) 自己紹介、会社紹介、サービスの想いオープン社内報

社員が読んで意味のある記事を発信してみる

意外と社外でもニーズがあるオンライン接客

大勢の人に向けて発信しようとせず、ひとりひとりの顧客と接しているように書く企業メディア

ちゃんとペイするように、あらゆる手段を考える

メルマガ、SNS、広告、SEO

ステップ別で重視すべきKPI

書き始めると「どれくらい見られたかな?」が気になってしまうけど、改めてnoteはマスメディアでなくコミュニティSNSなので、ビュー数やいいね数は一度忘れる。

自分で制御不能な要素を気にしているともたないというのもある。

1に達成可能な記事数から始める。

書くことへのハードルを下げるところから始め、せっかく書くので繰り返し説明するものを書き留めておくことで日々の説明コストを下げるなどの副次的な効果も狙っていく。

自分で制御可能かつ達成感を味わいやすいところからKPIに設定していくといいとのこと!(習慣化の基本!)

一定記事が溜まってきたり累積のビューが増えてきた段階で反応を見にいく。

自分→社内→社外の反応/ PVと内から着実に進めていくのが目から鱗でした!

やっぱ書いてネットの海に流すからには読まれるものを書きたくなってしまうけど、それでハードルが上がるくらいなら足元から積み上げていくのがいい。

内で醸成されて外に出ていくものにこそ価値があるのかもしれないと思いました!

(個人的にたまに"noteらしくない"と感じる記事があるけど、それは書籍的に読者と起こしてほしい行動が明らかに想定されているものかもしれない)

おわりに

法人note勉強会に参加してみて、印象に残った部分をメモしてみました。

好きに写真撮って上げてくださいとのことだったので、「まずはこの会のメモを投稿するところから始めてみては?」というアドバイスと解釈して、この記事を書きました。

ここまでで1260文字、、、

聞いたことを書くだけなのに意外と大変さはあったなと思いつつ、コストのほとんどは書く力が足りていないのに不足する読み手の影だと感じたので少しずつ慣らしていこうと思います!

自己紹介代わりになるnote、今はこの一本だけど充実させていきたいですね