UX分析|既存サービスの現状と課題を探してみよう

こんにちは!

今回はタイトルにある通りUX的な観点を鍛えたくてトレーニングをしてみました。

BONOに”Failure Point”というUXの観点で既存サービスの分析および、課題分析を題材にしているコンテンツがありましたので今回はそれを使ってサービス分析をしてみました。

※今回はあくまで私が個人的に集めて情報を元に分析をしたものになりますので正しさについては保証できませんのその点はご了承いただければ幸いです。

今回は私が長年利用しているSound Cloudという音楽共有SNSサービスを題材にしてみました。

Figjamのファイルは下から確認いただけます。

アングラHiphopが大好きで特にアマチュアのビートメイカーを掘りまくっています。

海外では有名ビートメイカーが定期的にビートメイク大会を開催しそこで優勝した人とかが載せていたりするので聞いてみたりしています。

(ちなみに余談ですが私も2020年からちょくちょく音楽載せています)

ここから既存サービスの分析過程を書いていきますので、みていただけると嬉しいです!

サービスの紹介

Soundcloudとは

簡単にSound Cloudがどんなものか紹介していきたいと思います。

下の記事を参考にしていますので合わせてこちらもご覧いただければと思います。

一言で言うと音楽配信サービス+SNSの特徴を併せ持ったサービスと言えます。

私もこれを8年前から使っていますが、確かにSpotifyやApple Musicとかのメインストリームの音楽配信サービスとは異なります。

最も顕著な違いは「ユーザー投稿型」であると言うこと。

普通音楽を配信するにはレーベルと契約を組んでいないといけなかったりと、配信するにはかなりのハードルがあります。

youtubeに近い特徴を持つサービスとも言えるかなと個人的には思います。

私が特に面白いと思っているのはコメント機能です。

SpotifyやApple Musicは音楽に対するコメントはありませんが、Soundcloudではユーザーが音楽に対してコメントをしたりRepostという、Twitterでいうリツイート機能があり、音楽をいろんな人と簡単にシェアしたり、体験を共有することができます。

サービスが目指しているもの

SoundCloudはアーティストファーストのプラットフォームであると謳っています。

つまりユーザー=アーティストとなり、そのプラットフォーム上で自由に音楽を発信、試聴して、互いを高めあったりコミュニティを作ったりすることを目指しています。

アマチュアだけでなく、BTSなどのプロ音楽家もこのサービスを使って発信しています。

有名アーティストの輩出例

これまでレーベルに所属してそこから有名になるというのがおそらく当たり前の動き方だと理解しています。

(ここらへんの知識はすいませんほぼほぼ想像です…)

Soundcloudの台頭により、このプラットフォーム上でファンベースを作ったりコミュニティを形成して有名になったアーティストがいます。

ご参考までに私もよく聞いていたstarRoさんの記事を紹介したいと思います。

記事は少し前になりますが、2020年にChance The Rapperというアーティストがグラミー3部門受賞した際に自身を「Soundcloudアーティストである」と呼んでいました。

他にも私が好きなMonte BookerもSoundCloud出身のアーティストで今では多くのコラボを通してメジャーレーベルに台頭しています。

サービスの現状と課題点について

お待たせしました。

今回のメインテーマであるサービスの現状と課題点についてのまとめをここから話させていただきます。

あくまでこれはトレーニングの一環ですので真っ当な意見とは程遠いのでご愛嬌を。

やったこと

今回やったことは

・SoundCloudに興味を持ってアカウントを作成するまでの行動フローのまとめ

・上記に沿ったUIのまとめ

・各フェーズにおける、サービス提供者側の意図

・各フェースにおける、ユーザーの心情

・ユーザーがなぜその心情を抱いたのか

・サービス提供者側の意図とユーザーの心情のギャップを分析

・そこからの課題と提案これを一つの図にまとめたのがこちらです。

ユーザーが何も知らない状態でどうやってゴールに向かっていくのかを動的な分析を行いました。

想定しているペルソナ

想定しているペルソナも設定してみました。

実はこれ途中まで進めていて、聞くのをメインにして考えるのか、

発信する側をメインで考えるのかごちゃごちゃしてしまったのでペルソナを設定しました。

アーティスト側のペルソナを立てて、これをベースに分析しました。

フローについて

まずはSouncloudというサービスが認知されるところから考えてみました。

音楽制作に興味を持ったが、簡単に配信できる場所が少ない。

そこでGoogleで「無料で音楽を配信する」や「簡単に音楽を配信する」などのキーワードで検索しても少なくともSoundcloudに関して取り上げている記事は1ページ目には出てきませんでした。

(今ではyoutube musicやtunecoreの台頭で日本だとそっちが主流なのかもしれません、、、)

英語で検索すると一発でSoundcloudが出てきました。

あまりSoundcloud自体はアジア圏に進出する意思は少なそうであることがわかりました。(言語選択にアジア圏の言葉一つもないです)

一応ユーザー側の心情についても書いてみましたが、ここのポイントについて課題点などは上げるのは一旦控えます。

というのもここに関する課題点を挙げたとしてもおそらく企業としては別にアジア圏はあんまりみていないし、いいかなと思われる可能性があると思ったからです。

一旦ここでは以下の流れで認知されそうということをまとめておきます

1. Google検索

2. 口コミ

3. SNS私の分析の方ではGoogle検索による流入で書いております。

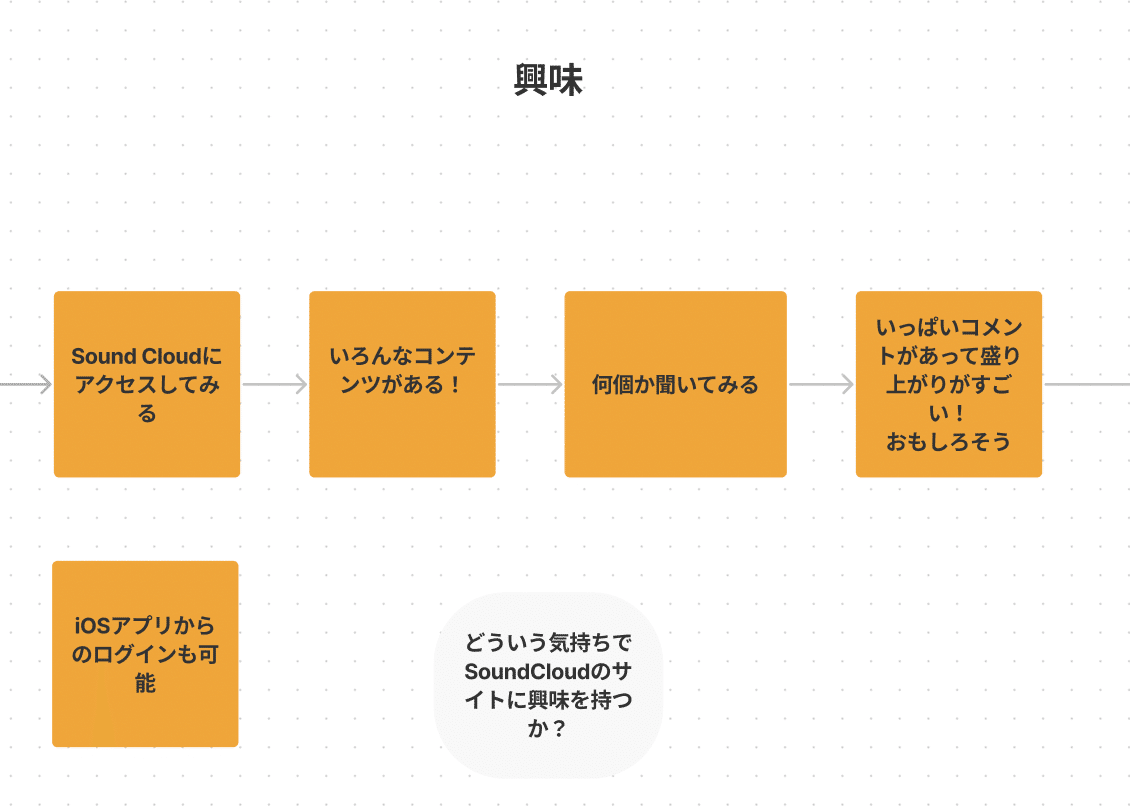

興味をどうやったら持ちそうか

SoundCloudの存在を知ってサイトにアクセスするところからです。

入るとLPのような形でいきなりいくつかのコンテンツが聞けます。

少し見えにくいですが、どれか一つ選択すると下の画面のように

シングルビューに飛びます。(なんとBTS、、、!?)

音楽が流れるといろんな人のコメントがタイムスタンプみたいな形で流れていきます。

ニコニコ動画やyoutubeと似た性能になっていますね。

そしてRepostという機能もあり調べてみると自分が興味をもった曲を他の人のタイムラインに表示させる機能だとわかりました。

ここはTwitterと同じですね。

いろんなユーザーが音楽を元でに交流し合っている様子がわかります。

企業側もこれを体験してほしいのでLPの目立つ場所に置いているのだと考えられます。

音楽を作る側としてはこんなことを思うのではないかと感じました。

SoundCloudのLP上でどういう曲やアーティストがいるのか全容はわからないなと感じました。

また会員登録せずとも聞くことはできるのでふと会員登録で逆にメリットあるのかなと思ってしまいました。

またアップロードに関する話がLP上でわからないのでそこは紹介したほうが良いのかなと思いました。

実際に他の機能を使ってみようとするとログインするよう誘導されるのでここで初めてログインしないと他の機能が使えないことがわかりました。

ここでは一応課題と提案として上記の画面で書いてあるものを書いてみました。

検討フェーズ

次に会員登録するまでの検討フェーズについて深掘りします。

先ほどLPでは楽曲の試聴や、検索機能は使うことができます。

自分の知っているアーティストを検索したり楽曲のページに入ったりして色々みることができます。

楽曲ページでは楽曲に対してコメントを残したり、

トップナビゲーションではダイレクトメッセージを送れることがわかります。

ただこれもログインしないと実際に機能性などをみることができないと感じました。

各アーティストがどう成長したか、コミュニティというのが実際にこのプラットフォーム上で形成されているのかといったことが不透明だなと感じました。

つまりLPから入った段階では無料の音楽試聴サイトのように見えてしまい、

SpotifyとApple Musicとの差別化ポイントである「ユーザー投稿型」のサービスであることが十分にアピールできているとはあまり思えなかったです。

その点で課題やできる提案は以下のものが挙げられると考えました。

これまであげた課題の中で特に企業側の意図に近いものだと思ったものに星マークをつけています。

よりユーザー=アーティストが入ってきてくれることを想定するとTwitterのようなコミュニティ機能を作ることでよりプラットフォームでユーザー間の繋がりが強くなると感じました。

また実際にChance The Rapperなどの有名SoundCloud出身アーティストがグラミーまで駆け上がっています。

それを好事例としてSoundCloud上で取り上げることで新規参入者がアカウント作成してこのプラットフォーム上で活動するメリット感じられると思います。

まとめ

今回はペルソナを決定してそのペルソナをベースに既存サービスの現状と課題・改善点を分析しました。

一番難しいなと感じたのはこのサービスについては日本で大きく展開しているものではないというのと、10年以上続いているサービスなので既にメインターゲットであるアメリカ、EU圏では口コミだけで事前に情報が広がるのではないかなと思います。

また元々リスナーだった人が自分も作りたいと感じて始める人もいると考えられるのでそこも含めて分析をできたらと思いました。

一方で実際のスクリーンショットを使いながら動的に分析をしていくのでサービスの因数分解の仕方がわかりやすかったです。

そしてカイさんにいつもいろんな教材をご用意いただきありがとうございます。

こちらもまたフィードバックをお願いして、いただいた内容をもとに分析の改善を行いたいと思います。