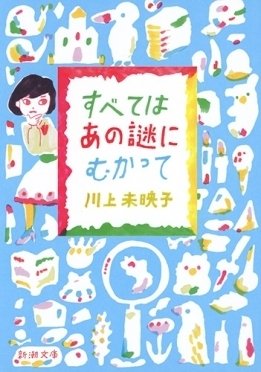

「すべてはあの謎にむかって」 川上未映子 著 新潮文庫

週刊新潮人気連載を厳選したエッセイ集です。

「あの日、言葉の大海原に」に書かれたエピソードにとてもエネルギーをもらったように思います。そして、実はちょっとウルッときした。川上未映子さんが小学校3年か4年だった時の担任の大竹欽一先生、最高だなと思いました。

大人からの心からの肯定の言葉は、子どもにとってとても大きなものになります。

そういえば、国語の先生から詩を褒められて、作詞家になった僕の同級生もいました。

そして僕も、全然ダメだった中学生の時に塾の国語の先生からもらった「君には才能があります」という言葉は、これまでの人生の中で、どれだけ僕の励みになったかわかりません。その頃ダメダメな中学生だった僕も、ひょっとしたら何とかなるかもしれないと思えた瞬間だったのです。

僕に本当に才能があるのかどうかではなく(そもそも何の才能かはわからなかった)、その時思いきり大人から肯定されたということが、その後の人生で躓きそうになった時、そっと背中を押してくれたように思います。

川上さんの体験は、もっと感動的です。ご興味のある方は、この本を読んでください。

このエッセイ集の最初は、2011年3月11日の東日本大震災に伴う原発事故の話から始まります。読んでいて、当時僕が感じていた不安が蘇りました。

*****本文より引用*****

「解決の手立てはなにもないどころか、日に日に事態は取りかえしのつかない方向へ倒れていってるような印象だけは受けるのに「健康にはただちに害はない」という政府の発表に「ただちにってなんだよ」と突っ込むのにも、東電が重要な会見ほど深夜に行うことへ不信と嫌悪感を持つことにも、そしてテレビに出演している誰ひとりとして東電をまともに批判しない/できない構造的な問題についてなにか思うことにもだんだん疲れて、そして確実に慣れてしまっている。(p.22)」

*****

僕も同じようなことを感じていました。僕の大学院時代の専門は破壊力学で、研究室のメンバーの多くが原発関係に就職していきました。その関係で、原発には元々興味を持っていました。僕は、事故当初からデータを集め、自分なりに何が起こっているのかを理解しようとしていました。冷却がうまく行っていなかったことは明らかで、「これは、東京も危なくなるかも」と危機感を持ったものです。当時そのことをTVの報道番組の中で指摘したのは、僕の記憶では孫正義さんだけでした。

そうした中で、一つの考えが浮かび離れなくなりました。それは、「彼らは、自分だけ自分の家族だけが助かればいいと思っているのではないか」という疑惑です。つまり、「自分たちだけ、安全な場所に避難しようとしているのではないか」という疑惑です。今でも、そこに答えは出ていませんが、僕の中で、日本のエグゼクティブに対する見方は変わりました。

実際、「健康にはただちに害はない」では済まされないことが起こるかもしれなかったのです。だから、諸外国の大使館は東北・関東から離れるように自国民たちにアナウンスしたのでしょう。

色々賛否両論のある当時の菅直人首相ですが、東電に現場を離れるのはまかりならぬということを伝えたのは、ギリギリの決断だったと思いますし、その決断を僕は評価したいと思っています。

おっとっと・・・、だいぶ脱線してしまいました。

この本は、イラストも楽しいし、ユーモアもあるし読みやすいんだけど、実は深い。いろんなことを思い起こさせてくれた本でした。