痛みを生じる組織ってどれくらいで治るの?

本記事では、痛みを感じる組織がどのくらいの期間で治るのかを整理していきます。

本記事は、2000文字程度です。

痛みには、様々な種類があります。

①侵害受容性(炎症性)疼痛

侵害受容性(炎症性)疼痛とは、組織損傷を引き起こすような機械的刺激(例:外傷)や熱刺激(例:火傷)、さらには組織損傷やその後の炎症によって生じるさまざまな化学物質(例:プロスタグランジンやブラジキニンなどの発痛物質)などによって末梢の侵害受容器(皮膚にある痛みを感じる部位)が刺激を受けて生じる痛み。

難しいことが書いてありますが、要するに、ぶつけたり、転んだり、筋トレをしすぎたりして、何らかの組織(骨、皮膚、筋肉など)を痛めたときに生じる痛みのことを指します。

②神経障害性疼痛

神経障害性疼痛は、中枢および末梢の体性感覚神経に変性や断裂、損傷、虚血などが生じたことで起こる痛み。

こちらは、神経に損傷が起きた時の痛みを指します。

③非器質的疼痛

説明しうる器質的病変がないにもかかわらず生じる痛みや、器質的病変は存在するものの、それにより十分な説明ができない痛み。

要するに、これといった原因がないのに痛むことを非器質的疼痛といいます。

非器質的疼痛の場合も侵害受容性疼痛や神経障害性疼痛といった器質的疼痛が発端となることも多く、これらの痛みが積み重なることで、痛みが慢性化・重篤化してしまいます。

つまり、器質的疼痛の段階での痛みの管理が痛みの長期化を防ぐともいうことができます。

損傷後は、痛みがあって当然(急性痛)ですが、組織の修復ともに減っていくのが一般的です。

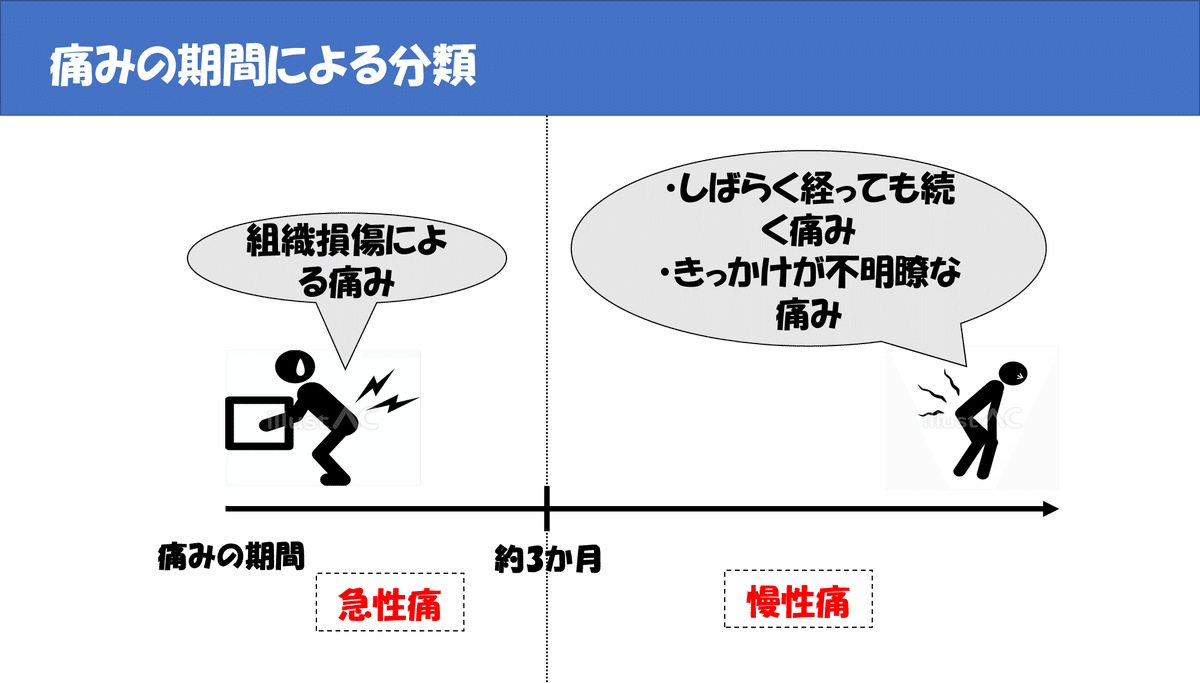

①急性痛

急性痛は、明らかな組織損傷がある場合がほとんどで、その治癒に必要な期間内に生じる痛み。つまり、急性痛は、生体の警告信号の役割がある。

②慢性痛

慢性痛は、組織損傷が明らかに治癒しているにもかかわらず残存する痛みや、組織損傷がない状況で通常痛みと感じない程度の弱い刺激で痛みと感じるもの。

痛みの持続期間が、3か月以上と定義されている。

しかし、様々な理由により、組織が治っているにも関わらず、痛みを感じることがあります。

このような状態にならないためには、自ら生じている痛みがどこからくる痛みなのか、そして、どのくらいの期間で治るのかを知ることが重要です。

そこで、今回は、組織がどのくらいで治るのかをまとめていきます。

組織が損傷すると何が起きる?

①血種

組織から出血する。

②炎症

組織を治していくための環境調整として、炎症が起こります。

炎症が起こると、5つの症状が観察されます。

・発赤

→血流増加で、赤くなる。

・腫脹

→腫れる。

・熱感

→触ると熱を持っています。

・疼痛

→痛みを生じます。いわゆる、器質的疼痛です。

・機能障害

→痛みや腫れにより、動かしにくくなります。

③増殖

組織を作る細胞が増えていく。

毛細血管という細かい血管できてくる。

④成熟・再造形

古い組織が新しい組織に置き換わっていく。

徐々に強度の高い組織になっていく。

これらの行程を経て、組織の修復が行われます。

今度は、各組織がどのくらいの期間で修復するかをみていきます。

各組織の修復期間

①皮膚

皮膚の治癒過程は、3期に分けられます。

・炎症期

期間

:受傷後3~8日

特徴

:痛みが強い時期

・増殖期

期間

:炎症期の後半~組織の欠損部位が埋められるまで

・成熟期

期間

:受傷後3週~数年間

特徴

:徐々に傷がキレイになる

②筋肉

・炎症期

特徴

:痛みが生じやすい

・細胞浸潤期

期間

:受傷後1~2日→5~6日

特徴

:筋肉を作る細胞(筋芽細胞)が認められる

↓

筋芽細胞が筋菅細胞になる

・修復期

期間

:受傷後2週~6か月(損傷度合いで異なる)

特徴

:筋肉(筋原繊維)が規則正しい配列になる

③末梢神経

末梢神経が切断される

↓

切断部位から末梢は消滅

↓

受傷後3週目になると、末梢に向かって神経が伸びていく

↓

再生速度は、1日1~4mm

神経の細胞体から離れると、回復は遅くなる

④骨

骨の再生は、4期に分けられる。

・損傷期

期間

:受傷後数時間

特徴

:骨に関連する部位から出血

・炎症期

期間

:骨折後数時間~7日間

特徴

:形成された血腫の周囲に炎症反応

痛みが強い時期

・修復期

期間

:骨折後数日~数週間

特徴

:強度が弱く、太い骨ができてくる

炎症が落ち着き、痛みが減ってくる

・リモデリング期

期間

:数週間~数か月(場合によっては数年)

特徴

:骨の吸収とより強固な構造への置き換えをリモデリングといいます

力を多く受ける部位で厚くなっていく

組織修復と痛み

組織の修復に伴い、痛みを生じます。

炎症期は、受傷後10日前後です。これまでは、痛みが強いことが多いですが、これ以降は楽になることが一般的です。

多くの組織は、3か月以内に治癒します。そのため、急性痛と慢性痛の境目は3か月になっています。

まずは、このような組織がどの程度で治るかの知識を持つことが大切です。

「このくらいで治るのか」と思えれば、不安は軽減します。不安が軽減すると、慢性痛の移行を防ぐことができます。

どこかをケガしても慢性痛に移行しないようにしましょう。