Vol.26_『心理的安全性』について学習してみた(その1)

こんにちは。

しかしまぁ、よくもこれだけ暑くなるもんですねぇ…。日が昇って落ちるまで活動は控えた方がよろしいようで。

さて、今回からしばらく『心理的安全性』について考えたいと思います。とても参考になる記事を『WEB労政時報』で見つけたので、理解をしっかり自分のものにするために書き綴ります。

1.きっかけ

実はこの心理的安全性…、あんまりピンと来てなかったんです。

馴れ合いのゆるくてぬる~い関係性を助長するような気がしていて、恥ずかしながら積極的に理解しようとしてませんでした。一方で、世の中では心理的安全性が注目されまくっていて、目にしたり聞いたりしない日はないというくらい。

そんな時にネット上で別の調べ物をしていたら、とても明快に解説している記事に遭遇し、「んんー、少し勉強してみるか…」と気が向いた次第です。

まあ、『あなたの理解はいいから、その記事とやらの紹介を…』という事にもなりそうなので、先にリンク貼っておきますね。(笑笑)

2.心理的安全性とは

(1)心理的安全性とは

『心理的安全性』に関しては次のように定義づけています。

チームの中で、対人リスクを恐れずに思っていることを気兼ねなく発言できる、話し合える状態

この定義については、不勉強な私でも理解はしておりました。ただ、この定義だけで心理的安全性を理解しようとすると、私のように「馴れ合いのゆるくてぬる~い関係性」を想定してしまう可能性があり、注意が必要だと思います。

(2)心理的安全性が高いチームとは

『心理的安全性が高いチーム』については次のように定義しています。

チームの目的や目標の達成に向けて、前向きな議論を交わしながら、お互いの知恵や意見を率直に話し合い、より良い結果を導けるチーム

一歩踏み込んで考えるだけで、ずいぶんと『心理的安全性』に対する見方が変わりました。

『目的・目標の達成に向けて』『前向きな議論』『知恵や意見を率直に話し合い』『より良い結果』……こういった言葉は、『馴れ合いのゆるくてぬるい』といった私の持つ印象とはかけ離れたものであり、冒頭にこのような解説があったからこそ、「ん、この記事で少し勉強してみようか…」という気になった次第です。

3.心理的安全性の重要性

(1)なぜ注目を集めているのか?

注目を集めている理由にも言及されています。

アンコントローラブルな出来事が起こりがちな不透明・不確実な時代。個人がより安心・安全な場を求めることは自然なこと。企業も一部や少数のトップパフォーマーの知恵に頼るには限界があり、一人ひとりの知恵・知見を組織知にしていくためにも、心理的安全性が欠かせないと認識。

ここで注意したいのは、企業としては心理的安全性を確保することによって「実現したいコトがある(はず)」ということであり、「安心・安全」という個人の求めに企業が対応するのではないということです。

ここらへんを履き違えると、企業の施策はあらぬ方向へと進んでいく危険があると思います。

(2)心理的安全性が構築されると何が良いのか?

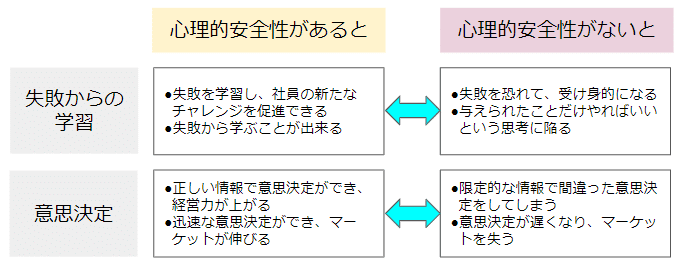

心理的安全性が確保されるとどんな効果があるのか?ということについても簡潔明瞭に整理されています。6つの項目を挙げられていましたが、ここでは最初の2つを掲載します。

ここでも少し注意が必要だと感じます。例えば「失敗からの学習」について、右側の「心理的安全性がないと」には“失敗を恐れて受け身的になる”とあります。そうすると『失敗を恐れて受け身的になるのは、心理的安全性がないからだ』と理解する人が出てきます。

郵便ポストが赤いのも、電信柱が高いのも、ぜ~んぶ『心理的安全性』のせいにしてしまう…。そんな事にならないように理解しなければいけません。

失敗を恐れて受け身的になるのは、なにも心理的安全性の問題だけが原因ではないはずです。

4.心理的安全性の誤解

心理的安全性への誤解については、私自身が誤解していて今回大変勉強になったものもあり、一方で「ほら、やっぱりそーなんだよ!」というものもあり、とても興味深く学習できました。

長くなるのでタイトルを列挙するだけに留めますが、興味ある方は冒頭の記事紹介のリンクから読んでみてください。

【誤解1】心理的安全性が高い組織はアットホームで優しい組織である

【誤解2】どんな場面でも部下の意見(Speak up)を聞く必要がある

【誤解3】良いリーダーは自分の主張を控え、部下の意見を否定しない

【誤解4】発言しないことは、個人の性格の問題である

【誤解5】心理的安全性づくりを目的としたプログラムを導入すること

特に【誤解5】は必読!

心理的安全性の提唱者エイミー・C・エドモンソンがその著書の中で、プルデンシャル生命の事例を挙げながら次のように述べていると言います。

心理的安全を直接的かつあからさまに生み出そうと重点的に取り組むのは、必要な変化を生み出す方法として間違っている、と考えた。

企業は、居心地の良い組織づくりのみを目指すのか、それともそうすることにより実現したい組織の目標・目的があるのか。後者ならば、その目標・目的そのものに焦点を当てた取り組みが良い。

筆者はそのように述べていて、私も激しく同意でございます。

5.最後に

筆者は最後に次のようなことを述べています。

「心理的安全性は"チーム"の概念である」ということ

「あの人がいるからうちの部は心理的安全性が…」「私の意見はあの人にいつも批判されるから…」というような個別にどう感じるか、誰が心理的安全性を損ねているか、という話も大事だけれど、組織やチームでどう醸成していき、どのような成果を出していくのかのほうがより大事。

個別の不平・不満に個別に対処・対応するようなことが心理的安全性に関する取り組みの本質ではないと理解する必要がありそうです。

今日も長くなりました。ここまでにしときます。(笑)