津村記久子はいつも味方ー『サキの忘れ物』津村記久子(2020年)

(1,531文字)

これは前の日記で書いたときに、「“積読本を減らす”などの義務感じゃなくて、読みたい本を読もう」と決めて選んだ最初の本。それまでは6年放ってる星新一と、カッコつけて買ったクンデラを読んでいた。

ちょうど一年前、津村記久子さんにイベントでお会いした。津村さんは「よくメモを取っていて、それが元で小説やエッセイのネタになっている」と話していた。なので、この9つの短編のうちいくつかはメモから生まれた作品かもしれない。

とくに、喫茶店で隣の席から聞こえる会話をラジオのように楽しむ3つ目の短編「喫茶店の周波数」や、ある展示物を見るために行列に12時間並ぶ6つ目の「行列」はそうだと思う。

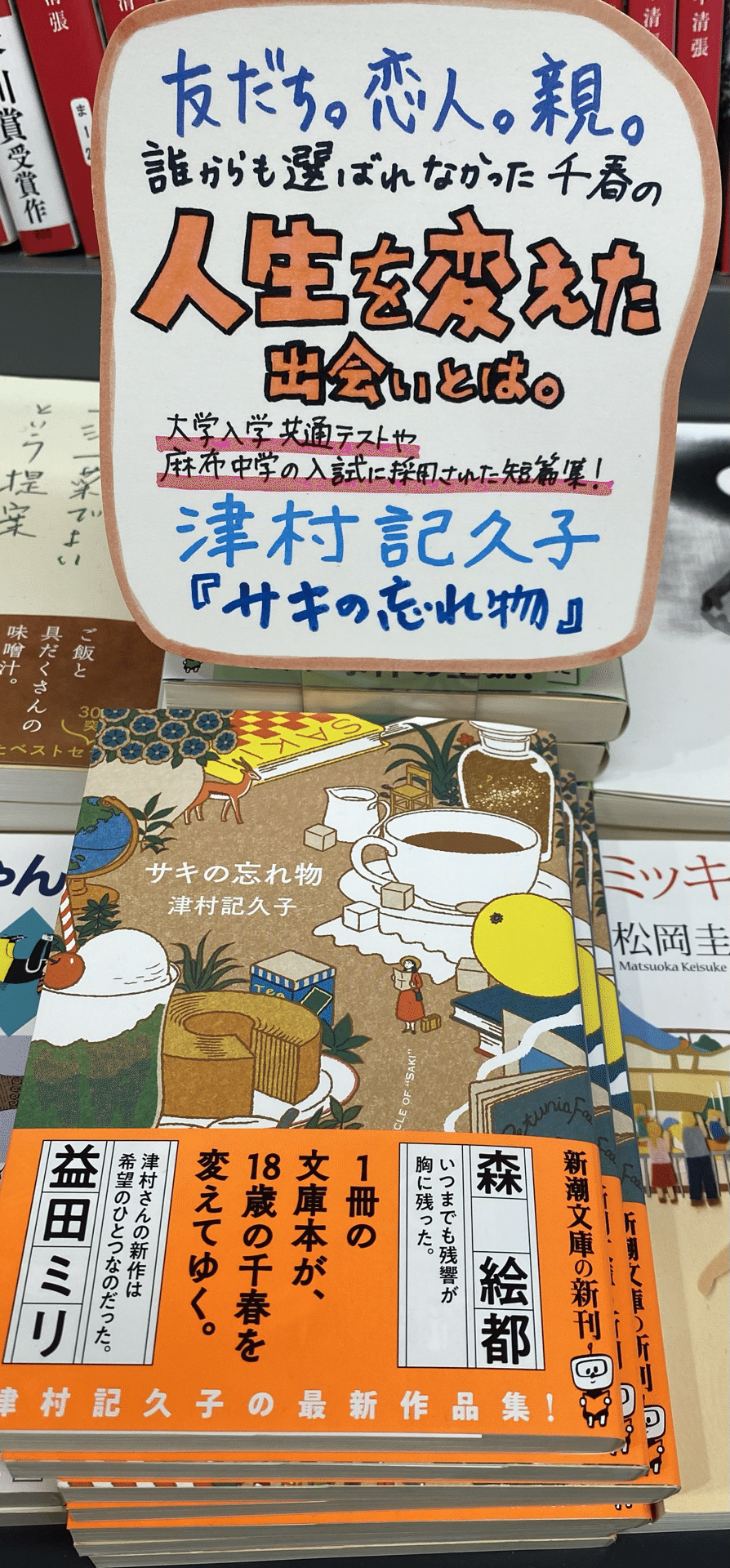

1冊の本が、千春の人生を変えてゆく。心に染み入る短篇集。

自分には何にも夢中になれるものがない――。高校をやめて病院併設の喫茶店でアルバイト中の千春は、常連の女性が置き忘れた本を手にする。「サキ」という外国人の男性が書いた短篇集。これまでに一度も本を読み通したことがない千春だったが、その日からゆっくりと人生が動き始める。深く心に染み入る表題作から、謎めいた旅行案内、読者が主役のゲームブックまで、かがやきに満ちた全九編。

2015年〜2020年にバラバラの出版社・雑誌に掲載された短編たちを一冊にした本。こういう出し方はかなりの人気作家しかしてもらえないはずだ。

表題作「サキの忘れ物」の主人公・千春は高校を中退し、病院併設の喫茶店でアルバイトをしている。自分を利用してくる「友人」に気を遣い、バイト先の同僚とも親しいわけでもない。しかし、よく来るお客の忘れ物の本によって、ゆっくりと人生が変わっていく。

夢中になれるものがあってうらやましい。自分には何にも夢中になれるものがない。どうやってそういうものを探したらいいのかもわからない。

自分のやることのすべてに意味なんてないのだ、と千春は高校をやめる少し前からずっと思うようになっていた。だからきっと、何をやっても誰もまともに取り合うはずがないのだ。(略)

まともに取り合うって、私がまともに取り合ってもらったことなんて今まで一度でもあったのかな。

意味なんてない、は身につまされる言葉だ。意味、価値にいつも振り回されている。選ばれる言葉に津村さんならではの小説世界があった。わたしが求めて得たかったそのものが。

よく津村さんは「人の縁は運だから、その運に恵まれなくても自分を責める必要はない」と話している。表題作「サキの忘れ物」はその知見を物語にしたものだろう。

何かのきっかけによって人生が好転することをみんな望んでいると思う。本屋で平積みの本を眺めていると、帯に「人生が変わる!」と書かれたものをよく見かける。みんな人生を変えたいんだなあと感じずにはいられない。

もっとも好きなのが最後の「隣のビル」だった。

津村さんの真骨頂、本領発揮、仕事への閉塞感からの跳躍に自由を感じた。いつだって逃げられるし、どうにかなるのだ。実際に行動できなくても、なんとかなる。そう思わせてくれる確かさが津村作品には毎回ある。

さらに、もっとも強調したいのだが、津村さんの小説の登場人物は、優れているとか能力が高いとか抜群の容姿をしているわけではない。全員ただただ「普通の」わたしたちのような人なのだ。

疲れてるとき、働きたくないとき、自分は地味だ、才能がない、何もかも嫌、なんで生きてるんだろうと思うとき、死にたいとき(わたしはしょっちゅうこれらの気持ちになるのだが)津村記久子を読むといい。めちゃくちゃおすすめする。津村記久子はいつも読者の味方だ。

読む:11/25・11/27

note:11/28・11/30・12/8