論文:Finding One’s Way’: Re-Discovering a Hunter-Gatherer Model based on Wayfaringのレビュー

読書会でご紹介いただいた論文「Finding One’s Way’: Re-Discovering a Hunter-Gatherer Model based on Wayfaring」(MARTIN STEINERT&LARRY J. LEIFER)を翻訳機にお世話になりながら読んでみることにした。「自分の道を見つける」というタイトルの論文で冒頭の段落には以下のように記載されている。

イノベーション、特に変革的なもの、急進的なものはどこから生まれるのか?問題空間、コンセプト空間、解決空間の中で、デザイン・エンジニアはどのように自分の道を見つけるのか?次の「大きなアイデア」を巧みに探し出すにはどうすればいいのか?

ティム・インゴールドの「Lines: A brief history」(2007年)や、プロジェクトベースの教育経験を背景にし、「Wayfaring」について紹介されている。

(前略)理論的、経験的、商業的な新製品開発のいずれであれ、次のビッグアイデアを狩るという知的挑戦としての「Wayfaring」の紹介をしたいと思う。 我々は、次のビッグ・アイデアを見つけることを任務とするハンターの行動(生成的デザイン行動)と、ギャザラーの行動(最適化分析行動)を決定的に区別する。

この論文の主題は、生成的デザイン行動のプロセスについてである。古典的に教えられてきたナビゲーションのスキル(ギャザラーの行動)の代わりに、デザイン・エンジニアにハンターとしての航海スキルを再発見することを提示している。

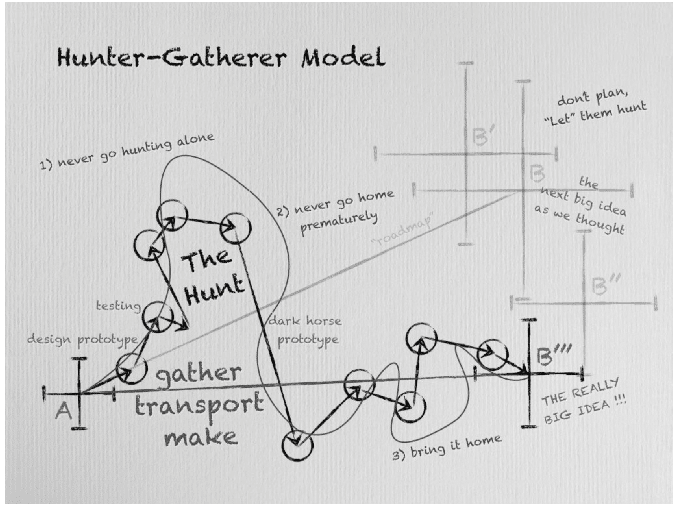

それでは、ハンターモデルとはどういったものを指しているのだろうか?それを理解するための図解が示されており、ハンターモデルの重要な心構えとして3つのルールが示されている。

「つくる」「クリエイション」のプロセスには、状況と対話し、覚醒作用が重要だということが示唆されている。そしてそのプロセスは「ギャザリングモデル」のように最短で効率的なモデルではなく、「ハンターモデル」のように、時にウロウロし、都度、局所的に解を求めるモデルなのではないかと提案している。

ダイナミックな狩猟採集モデルとは、流れ、意識、観察、そしてリアルタイムの相互介入に関するものである。一方では次のステップとターゲットの選択(探索、プロトタイピング、アブダクション)を決定し、他方ではギャザラーチームの最適化マインドセット(理論とフレームワークの検証と最適化)を決定するのは、ハンティングチームの心身全体の覚醒である。

観客とともに常にその場で開発し、発表してきたfigurative hunt(猟師狩り)は、時空間的に広く分散している小さなチーム内で、新しいアイデアを伝えるより良い方法を見つけることに関連した探索シナリオの一例をとらえている。

この記事で提示した図について、この時点で小さな免責を受け入れてほしい。狩猟採集民モデルは、私たちがここで実際に行っているように、固定して描かれる静的なモデルではない。その代わりに、それは移り気で主観的な性質を持っている。それは固定された真実ではなく、むしろ個人的な、文脈に依存した経路の選択肢なのである。

狩猟採集民モデル(ハンターモデル)

デザイン・エンジニアにハンターとしての航海スキルである「ハンターモデル」には3つのルールが示されている。

下図は、左下から右下へ向かって流れる時間軸が設定され、デザインプロセスのスタートからゴールに向かっている。縦軸に設定されているのは理解と評価となる。論文の中では「エラーバー」(error bars)と記載されている。

デザインを最短で効率よく進めるモデルでは、A地点からB地点までを線的に進めていく。(技術的合理主義のモデル)このモデルでは、エラーの範囲が狭い中で(妥当な範囲)デザインプロセスが進んでいる。

一方で、ハンターモデルは、途中にdark horse prototypeが示されるなど、馬鹿げたプロトタイプをつくり、ビックなアイデアを得るまであきらめずチームで探索する狩りのメタファーが使用されている。エラーの範囲がとても大きく、しかも、don't plan,Let them huntとされている。つまり、計画的に進めるのではなく、ウロウロ狩りをすることを推奨している。

'Finding One's Way': Re-Discovering a Hunter-Gatherer Model based on Wayfaring

左下から始めて、我々は概念発見空間(点A)のどこにいるかを知っていると想像する。縦棒と横棒は、現在に関する不確実性の大きさを大まかに表している。右上に向かって、私たちが求めているコンセプトゾーンを想像する。

ルール1:決して1人で狩りに行かない

ハンターモデルのデザインプロセスでは、多様なメンバーと共に進めていくことが重要で、それらのメンバーとまずはプロトタイプを作ってみることからスタートしている。

驚くなかれ、エラーバーはかなり大きくなり、周囲の空間はただ曖昧なだけで、確証はない。私たちはこれから狩りに行くが、人間のルール、1)「決して一人で狩りに行かない」を発動する。優秀なハンターだけでなく、採集スペシャリスト、時間、装備、天候などを追跡する現実主義者、チームの力学、感情、コミュニケーションに注意を払う人など、スキルの多様性を最大限に備えた、少人数のアジャイルチームで狩りに行く。当初はターゲットがわからないため、チームには十分な装備が必要である。

さあ、発散の旅を始めよう。まず、認識された目標に向かって直進し、1つまたは複数のプロトタイプを作り、既知のものと比較してテストし、未知のものを発見する(周囲の空間を360度スキャンする)。学ぶ。そして、図の最初の動きの後に左上の矢印を外転させる。チャールズ・サンダーズ・ピアース(1839-1914)から着想を得たアブダクション論理学は、いくら帰納的、演繹的に考えても未知のものを明らかにすることはできないと説いている。発見を生み出すには、実際的な帰納(pragmatic abduction)が必要なのだ。

ダークホース・プロトタイピング

プロトタイピングを繰り返すことで、問題(ターゲット)が少しずつ変化していく。その過程で、アブダクションを得る機会がある。仮説なようなものを元に、メンバーと諦めず解を探す行動を続ける重要性を説いている。

このアブダクション/プロトタイピング、テスト、学習のサイクルは継続的に繰り返される。その過程で、問題と解の空間に対する理解が深まるとともに、ターゲットが少しずつシフトしていく(B')。ある時点で、私たちは大きなアブダクションを導入する。私たちはこれを「ダークホース・プロトタイピング」と呼びたい。その目的は、チームが新しいコンセプトとソリューションの空間に進出することである。拉致するたびに、対象となる獲物に対する理解と評価が変わる(B'')。したがって、曖昧さのルール、2)「決して早々に帰宅してはならない」を発動させよう。

ルール2:決して早々に帰宅してはならない

旅は長く、曖昧さに苛立ち、チームの力関係は脆くなったが、ハンターたちは「ありがとう」という結果に甘んじることはない。その代わり、彼らは目的の大物が現れるまで探索を続けることができる。ハンターたちは目標座標を変更することができ、実際、事前に設定した目標も変更することができる。これによって、彼らはパス依存性やモデルブラインドを克服し、「本当にビッグなアイデア」を手に入れることができるのだ。そして、狩りはこれで終わりではない。私たちはそれを具体化しなければならない。

ルール3:家に持ち帰る

これまでよく採用されてきた線形モデルにより、デザイン解が見つからない場合には、ハンターモデルを適用することを勧めている。

教育の場でもそもそも、「狩りに行く」こと自体を阻害してしまっている場合が多い。つまり、最短で効率よくインプットする学習や、手法のみを獲得する学習など。

しかし、教員すらも答えを持ち合わせず、共にハンティングするような学びを通して、我々は状況と対話し、自分を見つめる(省察)ことで「わかっていく」(becoming)のではないかと解釈できるのではないか。

リ・デザイン・ルール、3)「家に持ち帰る」。座標/要件を凍結し、計画を立てて実行し、資源を結集し、最適化し、市場化し、製造し、流通させ、サービスし、(収集/製造/輸送)......。これは、私たちが工学や科学で訓練されてきたことをすべて行う時間である。私たちの組織のほとんどは、このような観点と活動の専門家である。これらは線形思考の最適化ステップである。もしそうなら、そしてそうでなければ、私たちは偉大なアイデア、製品、狩りにそれらを適用する。しかし、私たちは狩猟を教育しているわけではありません。狩りに行かせない。こうした欠点が、企業や学校、大学におけるイノベーションを阻害し、さらには禁止している。そこで、私たちの小さなハンティング・パーティに参加していただき、本当に大きなアイデアを共同開発するために、ご一緒しませんか?

一緒にやる、何度もやる、責任を持ち取り組むことの重要性が示されている。

デザイン教育にこの考え方を取り入れようとする場合、教材や環境、具体的な活動など、組み換えていいんだと感じられる場を設計しておくことが大切だということが言えるのではないか。

例えば、ワークシートのように直線的に設計するのではない方法で、道具や環境や原理など、ハンティングのフロー(学習における解発見の構え)を教員も学生も了解しておく方法を検討することが、デザインを通した教育の方法の考え方の参考になるのではないかと考える。