【理学療法士と知る】猫背と睡眠の深いカンケイ

【動作・歩行・呼吸の専門家】である理学療法士として、身体の歪みや不良姿勢が及ぼす身体への影響や、生活におけるの悩みとの繋がりについて解説し、その改善方法・予防方法もお伝えしています。

わたし自身が女性ということもあり、女性にとって特に重要な【骨盤底筋群】や【骨盤】、その周囲の筋肉などについて、歩行や胸郭、また呼吸や生理との関係も投稿していますのでそちらも読んでいただけると嬉しいです。

昨日は【猫背】のデメリットについて投稿しました。

この中で、猫背と睡眠について少し触れています。

また、呼吸が浅くなることで起こりやすいトラブルは以下の通りです。

・呼吸が浅くなることで取り込める酸素の量が減り、それを補うために脳の血管が拡張して周囲の神経を刺激する、または頭蓋骨内を圧迫して頭痛が起こる。

・呼吸が浅いと緊張状態が続き、睡眠が浅くなる。

・呼吸によって得られるエネルギーが不足し、疲れが取れにくくなる。

今日は、【猫背】と【睡眠】のカンケイをもう少し深堀して説明します。

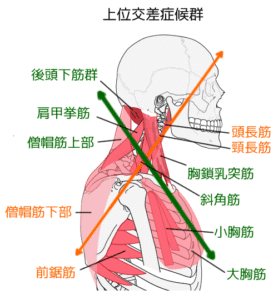

実は、猫背はしっかりと病名がついているのです。病名は【上位交差性症候群】と言います。

黄色:伸ばされて筋力低下しやすい筋肉群

そもそも本来正しい姿勢では、上半身を横から見ると、耳の穴と肩先の骨は一直線に並びます。しかし、PC作業などの多いデスクワークや、スマホをのぞき込む時間の長い現代生活では、頭が前方に出てしまいストレートネックや猫背などの不良姿勢を引き起こします。

この頭が前に出た姿勢が続くと、それを支えるための首や肩周りの筋肉は、一部は緊張して縮み、そのままかたくなり、一部は伸ばされて上手く力を発揮できずに筋力が低下します。

このかたくなった筋肉と、筋力が落ちた筋肉がちょうど交差して位置するために「交差性症候群」と呼ばれるのです。

※参考までに、上位に対し下位交差性症候群もあります。こちらは【反り腰】姿勢の病名です。

つまり、猫背は単純な不良姿勢なだけではなく、【筋肉の機能低下】を引き起こすのです。

筋肉が【機能低下】する、ということは、座り姿勢・立ち姿勢の時だけではなく、休んでいる時、寝ている時も筋肉の機能は落ちている、ということです。

かたくなった筋肉、そして筋力低下した筋肉によって、胸郭の動きは寝ている時も低下し、同時に【呼吸が浅い状態】も続いてしまうのです。※詳細はこちら

猫背(上位交差性症候群)によって浅い呼吸が続くと、【深い眠り】に必要な【副交感神経優位】のスイッチに切り替わらず、眠りが浅くなってしまいます。

また、しっかり眠れないことで疲れが取れずにまた呼吸が浅くなる、という悪循環が続きます。

正しい姿勢を学ぶ、トレーニングをするだけではなく、首や肩周りの筋肉をしっかりほぐす、ストレッチをする、鍛えるなど総合的にアプローチし、正しい姿勢と深い睡眠を手に入れましょう。

* * *

姿勢・動作や骨盤の歪み、呼吸の改善には、客観的な指導があることが一番効率的かと思います。

ご自分の身体で気になる部分のある方は、動作・歩行・姿勢・呼吸の専門家である理学療法士視点を入れて、一度ご自身の身体をチェックしてみることはいかがでしょうか。

現在の問題点や、改善するためのセルフエクササイズもお伝えできます。

お気軽にご相談ください。