Factor Bikes/掘り下げることでより好きになってみる。

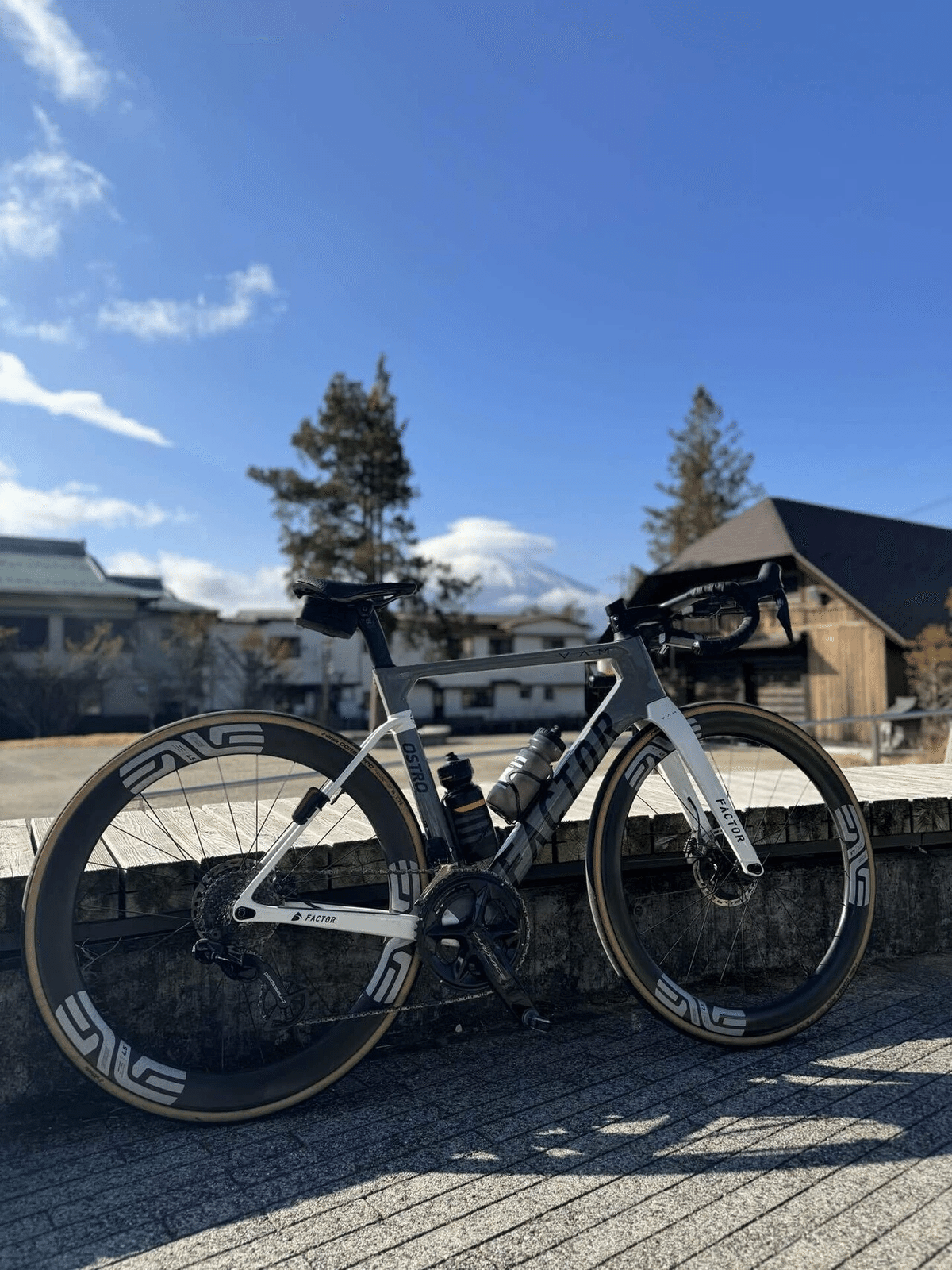

FactorOstroVam1.0から2.0と乗り継いで日々エキサイティングな日々を楽しませてもらっているわけですが、Factor Bikesというブランド/メーカーをもう少し知ることでもっと好きになってみようというわけです。

Factor Bikes は、2007年に英国のモータースポーツ関連企業 bf1systems によって生まれた、高性能ロードバイクの新興ハイエンドブランドです。まだ20年経ってないという意味では老舗メーカーと比較すると新興というわけですね。

F1 のセンサー技術や航空宇宙分野のカーボン加工ノウハウを活用し、“UCI規定外の超コンセプトバイク”で話題を集めました。そうあの伝説の「Factor 001」です。

独立後は自社工場で一貫生産を行い、独自の設計思想と最高水準の品質管理を武器に、ワールドツアーのプロチームにも採用される世界的ブランドへと成長しています。いまや新興とはいえハイエンドカテゴリーにおいてはメジャーブランドにも劣らぬ性能と実績で徐々に所有するホビーライダーもここ数年は増えてきている実感があります。ライド中Factor をみるとなんか嬉しいです(笑)

1. 創業と背景

1-1. bf1systems の母体

bf1systems は、F1 をはじめとするモータースポーツ向けの電子制御・センサー技術で名高い企業。レーシングカーの軽量化や振動解析のノウハウを、自転車に応用できると考え、Factor Project を設立。このF1を通じた関係で「JCL TEAM UKYO」ではFactor のバイクが使われているとかいないとか。

1-2. 2007年:Factor の誕生

高性能バイクを“エンジニア主体”で開発するため、Factor が bf1systems 社内で新規プロジェクトとして始動。従来の自転車メーカーが蓄積してきたノウハウと異なる視点(モータースポーツ工学)を盛り込み、まったく新しいアプローチを目指す。こうしたエンジニリングファーストのアプローチが老舗メーカーとの違いを生み急速に現代における代表的なオールラウンダーバイクに極めて短い歴史の中で到達しれいるというのも最高ですね。「エンジニリングファースト」大好きなキーワードです。

1-3. 2009年:Factor 001 の衝撃

UCI 規定を無視し、空力・剛性・軽量化を徹底追求した“究極のコンセプトバイク”Factor 001 が公開。当時一説には2,000万円以上とも言われる価格設定で、「プロトタイプ研究機材」という位置づけ。F1 カーボン成形技術やデータロガーの搭載など、“バイクの可能性を極限まで追求する”ショーケースとなったと思う。ロードバイク機材好きの方はこのタイミングでFactor をしった人も多いのではないかと。私はと言えば「Factor 」というブランドは認識薄だったが、この衝撃的なバイクの造形は忘れることなどできないくらいのインパクトで、この後Factor を購入するにあたり調べた際に「001」をみてこれをつくったメーカーかと認識したものです。

1-4. 2013年:Vis Vires で市販市場へ

Factor 001 は実用性よりも実験的要素が強かったが、「Vis Vires」 では市販を念頭に開発を行い、初めて一般市場向けに販売。

独特のダウンチューブ形状やフル内装パワーメーターを採用し、当時のロードバイクの常識からはかけ離れた市販バイクに大きなインパクトを与えた異形バイクであったはずだ。

1-5. 2014年:独立と新体制

元プロスプリンターの バーデン・クック(Baden Cooke) と、自転車産業に深く通じた ロブ・ギティス(Rob Gitelis) が出資。bf1systems から Factor ブランドを切り離し、新たな会社として独立。

以降は台湾を中心とした自社工場でフレームの設計・製造・品質管理を行い、より機動的に製品を開発できる体制を確立することになる。

2. 技術と革新

2-1. モータースポーツ技術の応用

振動解析・応力解析:F1 マシンの足回りなどで培われた高精度の CAE(計算機援用工学)をバイクフレームの設計に導入している。FI(モータースポーツ全般)においても剛性と振動吸収性というトレードオフになりうる要素を最大限バランスすることそのものが命題ではある。航空宇宙開発レベルのカーボン成形によってレイヤー(積層)ごとの力学特性を詳細にシミュレーションし、“剛性を必要な場所に必要なだけ”配置する。ということだ。

データロギング技術:初期モデルではライダーのパワーや各種データをリアルタイム取得する機能も試験的に搭載。これらのデータはプロチームにフィードバックされ、継続的なフレーム改良に活かされている。現代においてはデータドリブンが一つの常識的な軸になっているわけであるが、歴史的にはその期間は短い。職人的な感覚によって最高のバランスをうんできた。そんな老舗すら現代ではデータドリブンではある。あえて言えばFactor というブランドはデータドリブンネイティブであり、その上にノウハウがのっかているようなものだ。

2-2. 双胴(Twin Vane)ダウンチューブ

Factor の代名詞ともいえるダウンチューブ形状。

空気抵抗を減らすだけでなく、剛性を維持しつつもフレーム内部を効率よく使う設計が可能。フロントフォークから続く気流を整え、リアタイヤ付近の乱流を軽減するという空力的メリットもある。これらの現時点の集大成として最新モデルであるOstroVAM2.0が存在するわけである。

2-3. エアロヒンジ(Aero Hinge)設計

フロントフォークとヘッドチューブの境界部をヒンジ状に処理し、ケーブルの内装化や乱流削減を追求。近年のディスクブレーキモデルでは複雑なケーブルルーティングが要求されるが、このエアロヒンジが整備性と空力性能の両立に貢献。

2-4. 自社工場と Black Inc

Black Inc:Factor 傘下のホイール・コックピットブランド。

フレームとホイール・ハンドル・シートポスト・ステムなどを統合設計することで、より高い空力性能・剛性・快適性バランスを実現。

自社工場でカーボンパーツの一貫生産を行うため、設計変更や試作→量産への反映が速い。現代のバイクはフレーム単体ではなく統合型でコンポーネントを含めたトータル性能の向上を目指している。むしろそうでなければ規定内においては軽量・剛性・そしてエアロ性能のバランスにおける向上がはかれないところまで来ているという現実だと思う。

3. 主要モデルと特徴

3-1. ONE シリーズ

ONE:UCI レギュレーションに沿いながらも、Twin Vane ダウンチューブやエアロヒンジを採用したエアロロード。

3-2. O2 シリーズ

O2:軽量クライミングバイクとして登場。

メイン三角形の構造がシンプルに見えるが、内部のカーボンレイアップで剛性・快適性を細かくチューニング。

O2 VAM:O2 をさらに軽量化し、フレーム単体重量 700g 前後(サイズや塗装による)。山岳ステージやロングクライムにおいて、トッププロの要求に応える剛性重量比を誇る。OSTRO VAM がオールラウンダーとして優秀するぎるために、ツールではあまり見ないが、ロングライドやヒルクライム特化などむしろホビーライダーにとっては選択肢になるのではないかと思ったりする。

3-3. OSTRO シリーズ

OSTRO VAM:

軽量とエアロ性能を両立したオールラウンドモデル。

フラットステージから山岳まですべてこなせる設計を目指し、Factor の代表モデルへ急成長。2023~2024年モデルで細部がアップデートされ、「2.0」として扱われることもある。

3-4. グラベル・オールロードライン

Ostro Gravel:Ostro のエアロコンセプトをグラベルに応用。

大きめのタイヤクリアランスを確保し、悪路でも速度維持を可能にする設計。(ほしい)

Vista:よりエンデュランス寄りの設計で、路面状況を問わないコンフォート性を重視。近年のグラベル市場拡大に伴い、LS や Ostro Gravel に主役の座を譲りつつあるが、オンロード寄りオールロードバイクとして位置づけ。

3-5. TT / トライアスロン

Slick:Factor のタイムトライアル / トライアスロン向けモデル。

ヘッドチューブ形状やホイールベースなどに大胆なアプローチを施し、空力を最優先。ワイヤー完全内装や調整可能なコックピットで、トライアスリートに求められる多様なポジション調整に対応。

4. プロチームとの関わり

4-1. プロデビュー

2016年:イギリスの Proコンチネンタルチーム One Pro Cycling に供給。

レース現場での実用テスト・フィードバックを受けながら、市販モデルの改良を重ねる。ここからがFactorの快進撃といってよいかと思う。

4-2. ワールドツアーでの飛躍

2017年:フランスのワールドツアーチーム AG2R La Mondiale(当時)と契約。ツール・ド・フランスなどでロマン・バルデらが Factor バイクを使用。

高剛性ゆえのスプリント性能と軽量モデルの充実で、山岳・平坦を問わず高い評価を得る。

バルデ選手といえば2024年のツール第1ステージの感動がもはや懐かしい。

残り30㎞でチームメイトのファンデンブルークと2人でメイン集団との闘いで逃げをきめるなど。

現在(2023~):

Israel–Premier Tech にバイクを供給し、クリス・フルーム(Chris Froome)などトップ選手をサポート。ワールドツアーやグランツールで Factor の存在感が増し、“レースバイクブランド”としての地位を確立。

5. 経営・製造体制とブランド展望

5-1. ロブ・ギティス

Factor Bikes CEO の ロブ・ギティス は、台湾での自社工場による生産体制を構築し、スピード感ある開発を実現。他社の委託生産では数ヶ月〜年単位の遅れが出がちな仕様変更も、Factor では短期間で反映される。高価な設備投資を行い、ハイリスクだがハイリターンな戦略でブランドイメージを確立。カラーカスタマイズでも納期が大きく変わらないワンストップ製造がすばらしい。

5-2. Black Inc とのシナジー

フレームとホイール、コックピット(ハンドル・ステム一体型など)を同一設計思想で作り込み、空力や振動特性を最適化。カスタムオーダーのバリエーションが広く、ユーザーの好みに合わせて組み合わせやフィットを調整可能。完成車購入の段階で一体型ハンドルのワイド及びステム長がしっかり選択できるのは必須ではありながらも、多くの有名メーカーではそれをできてない現実を思うと極めて素晴らしいポイントだと言えると思う。

5-3. 高価格帯戦略

Factor はトップクラスのカーボン製法やレース実績から、価格はハイエンド帯に位置。コストパフォーマンスというよりは“先進技術”と“レース実証”を求めるライダーをターゲットにしている。低価格帯をもうけて事業スケールすることはあまり戦略上ねらっていない。あくまでもレース機材として最高を目指すところを主眼としているので、その戦略に沿わないターゲットあるいはマーケットをねらっていないことにブランド価値を軸を据えている。(と思う)

5-4. 今後の方向性

グラベルマーケットでのエアロ・軽量化競争が進む中、Factor の独創性がさらに生かされる可能性。次世代のディスクブレーキ規格やフル内装システムへの対応スピードも早く、モデルアップデートのサイクルは業界内でも短い部類。

ロードシーンだけでなく、トライアスロンやグラベルレースでの実績を築き、ハイエンドカテゴリーにおける総合バイクメーカーとして地位を固めつつある。

Factor Bikes

・モータースポーツ由来の高度なカーボン成形と解析技術

・自社工場での高い品質管理と開発スピード

・ワールドツアーの実績に裏打ちされた高い剛性・エアロ性能

今後も、プロユースで得たノウハウをフィードバックし、さらなるモデルアップデートを素早く展開する可能性が高いブランドとして期待したい。あまり速いアップデートはお財布が追いつかないのでほどほどにお願いします。

“走りの最先端”を体験したいライダーの選択肢として是非!とか言ってみる(笑)

いいなと思ったら応援しよう!