ラファエル前派 探求の旅

■ 序

かなり前のことだが、油絵の先生と一緒に「フランスとイギリスの絵画1817~1917展」というのを観に行ったときのことだ。

絵画は、ターナーやコンスタブルから始まって、時代の流れに沿って展示されていた。

順番に観ていったのだが、途中「ロセッティ/麗しのロザムンド」のところで足が止まる。中世の雰囲気を醸し出していて、時代が逆行したような気持ちになる。バックも緑色でケルト風、首飾りまでケルト風。中世の時代から抜け出ているような感じがあるのに、描写は十二分に写実的である。肌の色とて白人の女性にしては赤すぎると思う。

この絵はいったい何なのか。

そしてこの絵の周辺にも、似たような雰囲気の絵画がいくつも展示されている。

これらの絵画が私の頭から離れない。頭というより、私の心の「ある部分」が揺さぶられるような感じがある。とてもリアルであるのに、現実空間ではない異世界にいるような錯覚に陥り、さらには私の中のどこか空虚な部分が刺激されるような感覚すら覚える。

これらの絵画の持つ不思議な世界にどんどんと引き込まれていったのであった。

「ロセッティ/麗しのロザムンド」

■ 美術界の権力機関「アカデミー」

● アカデミーとは

帰宅して調べてみると、ロセッティとはラファエル前派に所属する画家であるとのこと。

だとするとラファエル前派とはいったい何なのか。

ラファエルとはもちろん16世紀盛期ルネサンスの三大画家のひとりラファエロのことだろう。確かにラファエロは「ルネサンス美術の完成者」と言われている。なのに、なぜ、19世紀にもなってからラファエロよりも「以前の」時代を懐古する必要があるのか。

いろいろと調べていると、どうも美術界の権力機関「アカデミー」というところに関わる問題があるらしい。

そもそもアカデミーは1648年にフランスで創立された王立美術アカデミーが発端であるとのこと。

アカデミーでは、古代ギリシアの芸術と、それを復活させたルネサンスの古典主義が理想視された。古典に倣った整然とした構図、徹底的な写実主義による厳格さが求められ、また絵画のジャンルとしても、歴史画、肖像画、風俗画、風景画、静物画、の順に評価される。要するにアカデミーでは、「時代や民族を越えて万人に共通する普遍的な理想美が存在している」と考えられ、その画一的な美の基準のもとに、運営や教育がなされたのである。

その後150年間にわたり、アカデミーはヨーロッパ各地に波及していき、それぞれの地で、芸術家の教育方法の開発や、展覧会の開催などの役目を担うことになる。

イギリスもそれに漏れることはなかった。

18世紀のイギリスは、世界に名をとどろかせる大国になっていたことから、芸術の分野でもほかのヨーロッパ諸国にひけを取らないだけの水準に持っていくのがイギリスの切実な課題だった。

1768年、国王ジョージ3世の庇護のもとに、画家や彫刻家、建築家、版画家などを集めて、「ロイヤルアカデミー」が創設された。

● イギリスの「ロイヤルアカデミー」

ロイヤルアカデミーの初代会長は、ジョシュア・レノルズだ。

下の画像はレノルズ作の「セオリー」だが、この作品は、歴史、寓話や神話を重んじる彼自身の芸術を示すとともに、アカデミーの目指すべき道をも示している。

「ジョシュア・レノルズ/セオリー」

その後、ターナー、カンスタブル、などがアカデミーに所属していくが、しかしそもそも、アカデミーの会員になる、ということ自体がかなり狭き門なのであった。まず「アカデミーに作品が展示されるまで」が第一の関門であり、そこからさらに「アカデミーの準会員に認められる」には次の関門がある。そうやってアカデミーに選ばれた会員だけが、自分の名のあとに「RA」の称号をつけることできる。

19世紀半ばになると、イギリスは、ますます経済的繁栄をきわめていくが、貧富の差も拡大し始める。そうすると、絵画の題材としても、庶民の日常が描かれることが増えていく。

しかしアカデミー内では、依然として「ルネサンス美術の完成者であるラファエロを規範にした古典的絵画」の様式に則った作品が高く評価されるわけだから、その画一的な評価基準や体制が、当時のイギリス国内の動きとずれたものになっていったのは、当然のことであっただろう。

しかも「RA」の称号がついた画家の作品がどれも秀でているのか、というとそうとも言えない。むしろ表現の幅を制限されて描かれた、という弊害の方が目立ってくる。

ロイヤルアカデミーが権威を保持しようとしても、それに対する批判もどんどんと強まっていくのは必至のことだった。

このようにして、芸術界の均衡は保ちきれなくなり、ここに、次の時代の到来する予兆がはっきりと見えてくる。

次の時代の到来

■ ラファエル前派

● ラファエル前派の起こり

1848年ロイヤルアカデミーの美術学校で絵を学んでいた、ミレイ、ロセッティ、ハントは、美術学校が、ラファエロを規範とする理想美に固執し、それ以外の新しい表現を認めない方針をゆずらないことに不満をいだいていた。

その中で彼らは、19世紀イギリスの評論家・美術評論家であるジョン・ラスキンの「近代絵画論」における「芸術は自然に忠実であるべきだ」という主張に強い刺激を受け、この思想を「精神的支柱」に置いて活動を始める。

のちにそこに、コリンスン、スティーヴンス、ウイリアム・マイケル、ウールナーが加わり、「ラファエル前派兄弟団(ラファエル前派)」というものが結成された。

ラスキンの思想の根底には、「神の創造物である自然に完全さを見いだす」という信仰があり、彼らは各自の作品において、「徹底した観察をもとに、画面の隅々まで精緻でクリアな表現をすること」、また、「主題を理想化せず、誠実な描写に徹すること」などによってこの思想を表現した。

これがラファエロ前派独自のリアリズムとなる。

彼らは自分の作品に署名とともにPre-Raphaelite Brotherhoodの頭文字である「P.R.B」の文字を書き込んだ。

ただ彼らの活動は秘密結社的な色彩が強く、社会の中でその存在を知るものはごくわずかであった、というのも事実である。

● 作品の主題・特徴

★ラファエロ以前の時代の芸術に立ち戻り、初期ルネサンスや15世紀の北方美術の影響を強く受けている。

★ 聖書や神話、文学作品から主題を採用した作品が多い。

★同時代の思想家であり美術評論家であったジョン・ラスキンの「芸術は自然を忠実に再現すべきである」という考え方を採用し、ありのままの自然を正確に写し出そうとした。つまり神の創造物である「自然」にこそ完全さを見いだすということである。

★対象物を細密に描写する(細密描写)。そうすると遠近法は自ずと無視されがちになり、部分も忠実に描かれるので、中心があいまいになり、絵全体が現実感を失いがちにはなる。

★高度な写実性や明暗対比など、表現技巧に凝った鮮やかな色彩描写。

★人物モデルを描くにも、可能な限り忠実に描く。女性像も想像力の産物というよりも、現実のモデルの自然な姿を映し出したものを描く。というように、真実性を徹底的に追究する。

★従来の慣習、決まりきったやり方に安易に従うのではなく、過去の芸術の中の率直で真剣で誠実なものに共感を寄せる、という基本姿勢をとる。

● 作品例

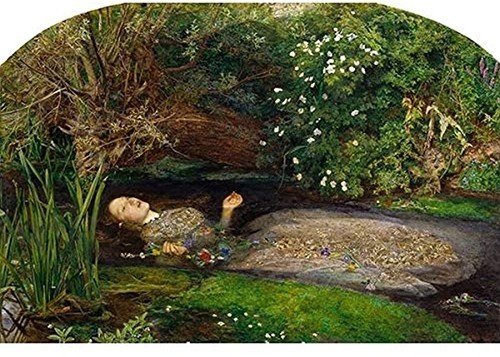

○「ミレイ/オフィーリア」

シェイクスピアの戯曲「ハムレット」の有名の場面を描いたのがこの作品である。愛するハムレットに冷たい仕打ちを受けるオフィーリアが悲惨な最期を遂げるシーンだ。はかなさや人間の悲哀が感じられる場面であるが、その描写は非常に緻密で、その細密描写から生まれるミレイの豊かな感受性と、温かい人間的なまなざしが伝わってくるようだ。

「ミレイ/オフィーリア」

○「ミレイ/両親の家のキリスト」

この作品は聖家族を描いている。しかも、「父ヨセフが開かせた指がキリスト教における祝福のポーズになっている」、「悲しむ聖母マリアは、キリストの死を嘆くピエタのテーマに通じるものがある」、「水の入った盆は、キリスト教洗礼の儀式の品?」、「そしてキリスト教のシンボル羊も鳩も居る」、「壁に掛けてある三角定規はもしかして聖三位一体を表す?」などのモチーフは、まさにキリスト教絵画だ。しかし、リアリティにあふれ、精密に描かれている。「理想化」をめざす宗教画とは真逆の方向性を示しているという点で、神を冒涜する絵画として、この時代には酷評されることになった。

「ミレイ・両親の家のキリスト」

○「ロセッティ/我は主のはしためなり!」

受胎告知のシーンであるが、ベッドの上のマリアは突然のお告げにとまどっている。白色の空間が緊迫感をより高めている。しかし、この絵画のもつとてもプリミティブな表現は、展覧会場でも人の目を引き、奇怪であると激しく批判された。のちにロセッティはPRBのサインを消し、タイトルも「受胎告知」に変える。

「ロセッティ/我は主のはしためなり!」

○「ウイリアム・ホルマン・ハント/雇われ羊飼い」

上述したように、アカデミズムの空疎で技巧的な表現に反発したラファエル前派にとって、「自然」そのものに立ち返ることはいわば必然であった。

この作品はその傾向を如実に示しているが、入念な観察に基づく精緻な描写に加えて、伝統的な明暗法を用いて奥行きを表現する代わりに、白の下塗りの上に明るく透明な色彩をのせて自然の輝きを表現している。これは中世の彩色写本や、ラファエロ以前のイタリアやフランドルの画家達の技法に想を得たものであったのだ。近景から遠景まで、この均質な精度と鮮やかさはこの技法のおかげでもある。

「ハント/雇われ羊飼い」

■ グループの崩壊、そして新たなる道・・ラファエル前派第二世代

● グループの崩壊

ミレイの「両親の家のキリスト」、ロセッティの「我は主のはしためなり!」などの作品は、世の中に強い反響をもたらし、強烈な批判にさらされた。その後、ロセッティは公的な美術展を避けるようになり、コリンソンもこの騒ぎをきっかけにラファエル前派を脱退する。続いて、ウールナーがオーストラリアに移住し、ハントも聖書の主題を描くために、中東訪問の旅に出る。ロセッティは展覧会への出品をひかえ、ダンテやアーサー王伝説の主題を描くことに専念する。

そしてなんとミレイは1853年ラファエル前派にとっては対立する存在であったロイヤルアカデミーの準会員に選出されたのだった。

もともと共通の美学を持っていたわけではないラファエル前派であったので、活動の方向はさらに他方面に分かれていき、そして、ミレイにまつわるこの事実はラファエル前派兄弟団の終焉を決定的なものにしたのであった。

● 活動の新しいスタイル―ラファエル前派第二世代

グループとしての結束は失われたものの、メンバーは共通の友人やパトロンを通じて、またはラスキンを介して、ゆるくつながり、そのネットワークの中で、新しい活動が繰り広げられていくことになる。1857年ブラウンやロセッティを中心に、ロンドンでグループ展が開かれ、ラファエル前派の影響を受けた画家たちも多数出品した。この展覧会を契機として、ラファエル前派第二世代が形成されていく。

そして、1850年代の末ころからラファエル前派の表現スタイルにも大きな変化がもたらされる。1856年にロイヤルアカデミー展に出品した「落ち葉」はその前触れとなった作品である。

● ミレイ

文学的典拠も社会的メッセージももたず、ただ漠然と雰囲気によって見るものの感性に訴えかけてくる作品だ。これは、伝統的なアカデミズムはもちろんのこと、それまでのラファエル前派の画風とは異なる、新たな表現の可能性を示していた。

「ミレイ/落ち葉」

ミレイはその後、不評、好評の波はありつつも、肖像画家としても成功し、1896年にはロイヤルアカデミーの会長に選出されたのだった。

神童とよばれ、11才という史上最年少で入学し、その後ラファエル前派兄弟団の結成と活動をなし、そしてまたアカデミーにおいて活躍する、という彼の生涯は、彼独自の軌跡をたどったのであるが、その作風においても、彼のその時代その時代で確かな変遷を遂げていった。特にミレイのもつ細密的写実画は後世のリアリズム絵画に大きな影響を与えることになる。

● ロセッティ

ロセッティはファムファタル的な女性像を描くようになる。ファムファタルとは「男性を魅了し破滅に追いやる宿命の女」という意味である。彼自身は、他の仲間のような徹底した細密描写は得意ではなかった上に、デッサン的にも難はある。しかし、彼の作品は、装飾的な耽美的な画風を呈し、また柔らかで芳醇な色彩感を感じさせ、見る人の気持ちを引きつける。彼の耽美的な女性像はのちの象徴主義に影響を与えた。

「ロセッティ/白昼夢」

● ハント

ミレイとロセッティは徐々に芸術の方向性を変えていったのであるが、ハントだけはラファエル前派の特色を最後まで保ち続けた。聖書、伝説に主題を求めること、徹底的に描き混んだ細密描写をすること、ラスキンの自然の忠実な再現という思想を実行する―これらの姿勢を生涯において貫いた。そのため彼はイスラエルやエジプトなどの現地を何度も訪れている。

ハントもその細密的な描写において、その後のリアリズムに影響を与えることになったのである。

「ハント/エジプトの夕映え」

■ 評価の確立

1882年ロセッティが死去し、彼の追悼展が相次いで開かれ、人々はロセッティの創作の軌跡を初めて目にする。これを契機に、ラファエル前派の展覧会が相次いで開かれるようになった。それにより若い世代の画家たちが彼らの作品に注目するようになっていく。その中にはモーガン、ピアズリー、ウォーターハウスなど、もともとはロイヤルアカデミーに所属していた者が多かった。彼らは当然、アカデミックな古典主義や、印象派を含むフランス美術からの影響を受けているわけで、その上で、ラファエル前派の入念な自然描写や懐古的な人物表現、そして文学的主題の導入などの要素を受け継いでいく。

このようにして新たな世代の画家たちは、入念な自然描写や擬古的な人物表現、文学的主題、唯美主義や装飾性など、「ラファエル前派」が残した産物を、その伝統の中で確実に継承していったのである。

ラファエル前派とは、もともとはアカデミーの画一的な美の評価基準に反発して結成された「美術界の反逆児」として活動を始めたグループであったが、上述したような経緯を経て、1900年になるとイギリス国内では、「現代の絵画の流派の中で、目覚めるような大胆な活動をなしたグループ」と評価されるなど、イギリス美術の正統な流れの中に確実に組み入れられていく。ラファエル前派の象徴主義への影響は計り知れないし、またその後のリアリズム絵画にも大きな方向性の示唆を与えている。

さらにその後はイギリスのみならず、フランス、ベルギー、ドイツ、オーストリア、ロシア、ひいては日本にまで広く伝わり、彼らの残した産物は、それぞれの国においてそれぞれの形で受容され、独自の表現を産み出していく源の一つとなったのである。

■ 終わりに

このように、ラファエル前派の画家たちの起こり、活躍、そして次の時代への影響を調べてきたが、それでもどの作品にも世紀末のような独特の世界観がうかがえる。

従来の形式美には全くとらわれず、人間の内面に強く焦点をあてたラファエル前派の作品は、不確実性の現代に生きる私たちの心をとらえ、私たちの気持ちを揺さぶる要素を持っているのかも知れない、とふと思う。

充分に緻密で写実的でありながら、それでいて愛や悲しみや未来へのかすかな希望を包括しているようなラファエル前派の作風は、それが現代に生きる私たちの心と共振し、癒やしや励ましにもなっているのではないか、と、いろいろと調べたあとの今となっては思う。また、そういうところが、私が最初に抱いた疑問に対する一つの解であるのかも知れない。

複雑な思いは残るが、ラファエル前派の絵画にあらたな親しみや共感を覚えながら、「ラファエル前派探求の旅」を終えたいと思います。

読んで下さってありがとうございました。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?