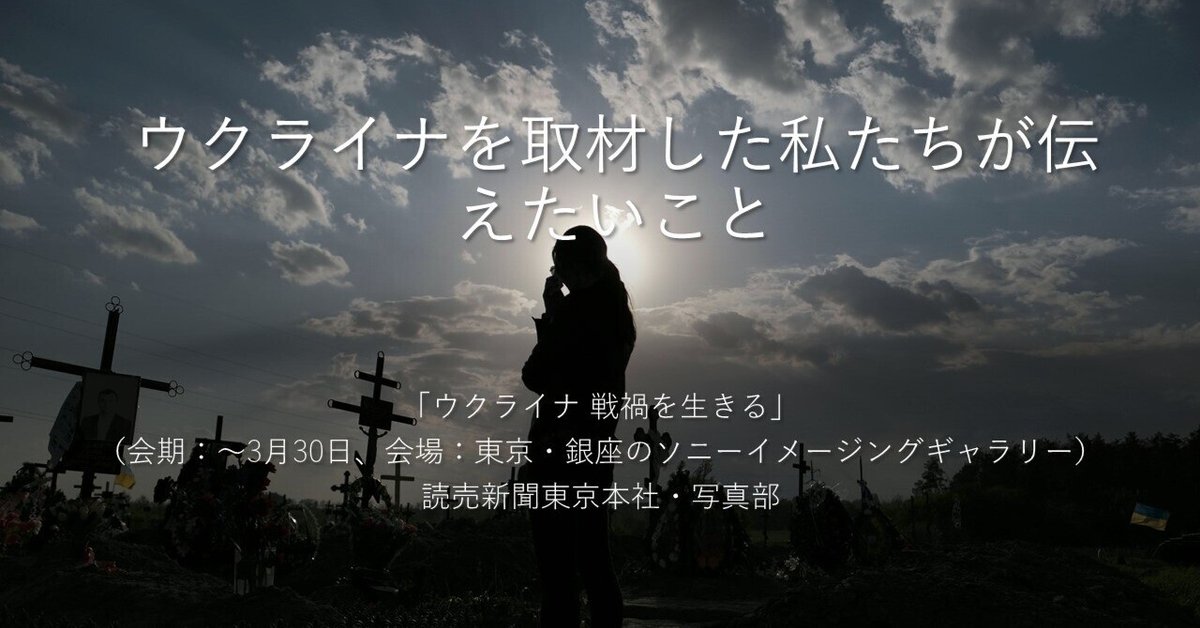

ウクライナを取材した私たちが伝えたいこと

こんにちは。人事部採用Gの鈴木毅彦(すずき・たけひこ)といいます。現在、人事部にいますが、私は写真記者=カメラマンでもあり、普段は報道カメラマンを目指す学生さんと、良くお話ししています。今回はこの場を借りて、写真部が東京・銀座で開催中の写真展「ウクライナ 戦禍を生きる」(会期:3月30日まで、場所:東京・銀座の「ソニーイメージングギャラリー」)を紹介させていただきたいと思います!

ロシア軍によるウクライナ侵略が始まってから、2月24日で1年がたちました。読売新聞の写真部は、現地にカメラマンを派遣し、時には危険にさらされ、戦禍におびえながらも、希望を捨てずに日々を送る、ウクライナの人々の現状を発信してきました。これらの写真は読売新聞の紙面や読売新聞オンラインなどで、多くの方々にご覧いただいたかと思います。一方で、これまで撮影された膨大な写真の数々に比べると、紙面やオンラインで掲載されたものは、ほんの一部に過ぎません。このnoteでは現地に派遣された3人のカメラマンの言葉とともに、会場でご覧頂ける写真をご紹介したいと思います。

「気づけば、自分も避難者の一人」

まず、最初にウクライナに入った三浦邦彦(みうら・くにひこ)記者です。

三浦記者がウクライナ西部の都市・リビウに入ったのは昨年2月23日、まさに開戦の前日でした。目にしたのは、普段と変わらない平穏な街並みと、穏やかな日常を過ごす現地の人たち。その雰囲気に、「本当に戦争が始まるのか?」と、三浦記者自身も疑問に思ったそうです。ところが、翌日にはロシア軍が侵略を開始し、街の様子は一変しました。

「早朝、生まれて初めて空襲警報を聞きました。ホテルのスタッフがドアを激しくノックして、地下シェルターへと誘導してくれました。にぎわっていた街から人の気配がなくなり、まるでゴーストタウンのように。食事も周囲からお菓子を分けてもらって、しのぎました。通訳や運転手も逃げ出しましたし、ロシア軍の特殊部隊が街に入ったという不穏なデマ情報が流れ、今後どうなるのか不安に包まれました」。

三浦記者は同行する取材記者とともに、隣国のポーランドに避難することが決まりました。国境手前26㌔地点で車を降り、避難民たちと一緒に徒歩で向かったそうです。

「始めの頃は、まだ取材者としての思いが強く、積極的に避難民たちに話を聞き、避難の様子を記録していました。しかし、日が暮れ、寒さが厳しくなり、雪のために周囲もよく見えなくなってきました。このまま遭難してしまうのではないかという不安が強まりました。さらに、国境の手前で足止めされ、極寒の中で10時間以上を過ごしました。このまま国境を越えられないのではないのかと怖くなり、自分も避難者の一人であることに気がつきました」

その不安な思いを和らげてくれたのが地元の人たちだったそうです。

「5㌔間隔で集落があり、そこで村人たちが温かい紅茶やスープ、サンドイッチを振る舞ってくれました。国境の手前で足止めされているときも温かい飲み物を分けてもらい、生き返ったような気持ちになりました」

リビウを出てから約24時間後、ようやくポーランドとの国境検問所にたどり着きました。

「ウクライナとポーランドを結ぶ数百㍍の通路はポーランドへの入国を待つ人たちで埋まり、フェンスにも人がよじ登っている状態でした。軍から優先的に進む特別な許可をもらい、人波をかきわけ、ポーランドの国境検問所を目指しました。その時、重さ30㌔ほどのスーツケースを避難民たちが頭上でリレーしてくれました。入り口も人で埋まっていたので、フェンスをよじ登り、そこからジャンプしてポーランドの大地に降りました」

三浦記者は検問所に着いた直後に撮影した親子の写真に、とても思い入れがあるのだそうです。

「人混みの中、子どもを守るように国境を越え、ポーランド側にたどり着いた母親の疲れ切った顔に、自分がたどった道のりを重ね合わせ、この親子が安全な場所に到着することができて良かったと心から思いました」

避難先での出産「喜びに満ちていた」

三浦記者と交代で取材に入ったのは冨田大介(とみた・だいすけ)記者です。冨田記者はこれまで延べ約4か月、ウクライナや周辺諸国で取材を続けてきました。

「ウクライナと接するポーランドの国境の町・メディカで出会った妊娠8か月の妊婦さんが、避難先で無事に出産した場面がとても印象に残っています」

冨田記者は昨年3月12日、国境の避難民を取材中に女性と出会いました。女性はその後、大きなおなかで何㌔も歩いて避難し、遠い親戚を頼って、ポーランドの南部ブジェクという小さな町で避難生活を開始。冨田記者も、連絡先を教えてもらい、何度かその避難先に通って、取材を続けました。女性は4月25日に無事出産。冨田記者は翌日、病院を訪れて、赤ちゃんに会うことができました。

「女性が、ベッドの上でぐっすり眠る赤ちゃんを抱いて、何度もキスをしていたのが印象的でした。異国での出産、ウクライナに残してきた夫のこと、一緒に避難してきた小さな子どもたちの世話、習慣や文化の違う国での避難生活など、多くの不安がや苦労が積み重なっていたことでしょう。でも、この出産が喜びに満ちたものだと、感じることができました」

「戦争の犠牲者は、ただの数字じゃない」

冨田記者は侵略開始から半年が過ぎた8月、「奪われたあなたへ」と題した、紙面1ページを使った特集記事を担当しました。掲載したのは、戦争で家族や兄弟、息子などを失ったウクライナの人たちが犠牲者にあてた手紙とともに遺影を手にした姿です。

「侵略が長引く中で、連日、犠牲者が何人――と報じられていきます。その数が増えていくにつれて、何百、何千という大きな数ばかりが注目される現状を変えたいと思いました。犠牲者一人一人にはそれぞれ、大切な家族がいて、その死を悼む家族がいるという現状を改めて認識してもらいたいという気持ちを強く持っていました」

しかし取材先となるご遺族を探すのは大変でもありました。

「特に、犠牲になった一般の方、つまり兵士でない方のご遺族に取材に応じていただくまでには苦労しました。毎日SNSとにらめっこして、犠牲者の情報が載った記事を見つけると、助手にSNSで連絡を取ってもらっていました。それでも取材を快く受けてくれる人は半分ほどだったでしょうか。また、亡くなった人に手紙を書いてもらうということも一つのハードルになっていたかもしれません」

「犠牲者への手紙は、英語に翻訳されたものが僕の手元に来て、それを毎日取材が終わった夜に日本語に翻訳していました。手紙の内容は本当につらく、悲しくて、愛情にあふれたものばかりで、その手紙の数々が、心に重くのしかかっていました。でも、愛する人を亡くして悲しむ遺族が日を追うにつれて増えている、この愚かな侵略が早く終わって欲しいという強い願いを持ち続け、掲載に結びつけることができたのだと思います」

開くことのないひつぎ

関口寛人(せきぐち・ひろと)記者は今年2月、侵略から1年の節目で現地を取材し、先日帰国したばかりです。

今回は、ウクライナ西部のリビウでの取材でした。リビウは同国内でも比較的情勢が安定しており、国内の避難民が多く暮らし、欧州諸国への中継地点となっていたそうです。数日間の滞在中は毎日、市内中心部で営まれる東部戦線で犠牲になった兵士の葬儀を取材しました。遺族や多くの市民が出迎える中、ひつぎは仲間の兵士に担がれて、教会や墓地へと運ばれます。参列者たちは皆、涙を流して大切な人との死を悼んでいたといいます。

「運び続けられるひつぎを見ていると、開かれるひつぎと、開かれないひつぎがあることに気付きました。開かれないひつぎは、それだけご遺体の状態がひどいということでしょう。最後の別れさえ叶わぬ、圧倒的な死の現実を突きつけられました。同じ墓地を昨年5月にも取材しましたが、この1年で数十基だった十字架が数百にまで増えていました。この1年間でウクライナが失った命の重みが、静かに胸に迫りました」

関口記者はウクライナ取材に備えて隣国のポーランドで難民を取材している最中に、トルコ南部で発生した地震の現場にも急行し、被災地の状況も克明に伝えてくれました。

「遠い国の出来事、で終わらないで」

写真展では、今回紹介した作品を含めて、3人の写真記者が撮影した中から厳選した写真36点を展示。そして、東京大学大学院の渡邉英徳教授の協力で制作し、読売新聞オンラインでも掲載している「ウクライナ 3Dで伝える悲劇と再生」などを、49インチのモニターで上映しています。この1年間のウクライナの編集特集、写真特集の紙面スクラップも会場に準備しており、読売新聞社がこのウクライナ侵略をどう伝えて来たのが分かる報道展となっています。

展覧会を統括する写真部の高橋美帆(たかはし・みほ)記者は、「この写真展を見ていただいて方にとって、遠い国の出来事ではなく、自分事として考えるきっかけになってほしい」と願っています。

まだ終わりが見えないこの戦争。長期化するにつれて、徐々に皆さんの関心が薄れていってしまうことを、私も危惧しています。新聞社のカメラマンという仕事に関心がある学生さん、読者としてウクライナの状況を心配しているという方、一人でも多くの皆さんに見に来ていただきたいと思っています。

◆報道展「ウクライナ 戦禍を生きる」◆

会場:東京・銀座のソニーイメージングギャラリー。入場無料で3月30日まで。午前11時~午後6時。

記者の現場#3

(取材・文 鈴木毅彦)

※肩書は執筆当時のものです。

鈴木毅彦(すずき・たけひこ)

2000年入社。東京本社・写真部のほか、富山・静岡支局と北海道支社(札幌市)で勤務した経験があります。22年秋に人事部採用グループに異動しました。趣味は鉄道(撮影&昔の切符収集)、出かけた先でおいしいお酒と食べ物を見つけることです。