「仏教百話」を読む はじめに

わたし、前期高齢者なので、

というわけでもないのでしょうけれど、

「仏教」に興味があります。

みなさんは、どうでしょうか。

けど、「興味」はあっても「興味本位」(笑)なので、

つまみ食い的な知識しかありません。

まあ、こんな感じ。うーん。とっ散らかってますね。

このテンデンバランの知識に、できることなら一本筋を通したい。

根がいい加減なわたしですが、さすがにそう考えたわけです。

そこで選んだのが、この「仏教百話」(ちくま文庫)という本です。

「およそ百篇の物語をつらねて、仏教のアウト・ラインを描き出そうとするのが、この本の企画である」

なるほど。これはまさに入門書という感じです。

さらに、著者である増谷文雄氏は書いています。

「現代の仏教研究における新しい酒は、仏陀その人である。(中略)

この国では、ごく最近にいたるまで、仏教といえば、すべて宗祖の仏教であった。法然の仏教であり、親鸞の仏教であり、道元の仏教であり、日蓮の仏教であった」

そうなんです。受験勉強じゃないんですから、相互の差異や比較でなく、

仏教の「真ん中アンコ部分」が知りたいわけです。

近年、アメリカのIT関係者を中心に、原始仏教から宗教色を抜いた瞑想

「マインドフルネス」「ヴィパッサナー瞑想」が広まりました。

これなども、仏陀が弟子に伝えた本来の「教え」を現代に蘇らせ、

そのエキスを今の生活に活かそうとするもので、

まさに「新しい酒」と呼べるものでしょう。

わたしは、好奇心から「ヴィパッサナー瞑想10日間合宿」というものも

経験していますので、機会があれば、そのことにも触れたいと思います。

ということで、一日一話を読み、わたしの感じたこと、疑問に思ったことなどを、気ままに書いていこうと思います。

よろしければ、どうぞお付き合いをお願いいたします。

「仏教百話」を読む 1

三つの憍逸をいましめて ー 出家

さて、第一話。

ここでは、仏陀の「出家」について語られています。

いわゆる「四門出遊」の物語ですね。

これからたどる物語は、仏教の経典に書かれているわけですが、

ちなみに、仏陀もイエスも当人は何も書き残してはおりません。

たとえば聖書は、弟子たちが

「主イエスはこうおっしゃった」

と彼らが自分が聞いたことを書き残したものです。

だから「マタイによる福音書」「ヨハネによる福音書」となります。

仏教の経典も同じです。

冒頭の書き出しはいずれも「如是我聞」

「このようにわたしは聞いた」で始まり、

弟子が仏陀からの伝聞を書き記し、その教えを伝えてくれます。

仏陀が、郊外にある林の精舎、いわゆる「祇王精舎」にいた頃、

出家者たちに向かってこう語りました。

ちなみに、ご存知かとは思いますが、

仏陀は小国とはいえ、一国の王子として生まれたのですね。

出家する前の仏陀は、若くて健康で、

大変裕福で豊かな環境に恵まれた暮らしでした。

16歳で結婚し、子供も儲けましたが、城内だけで暮らしていたのです。

だがあるとき、仏陀はこっそりと城を抜け出しました。

東西南の三つの門から出て、初めて外の世界に出会ったのです。

そしてそこで仏陀が見たものは、老・病・死の三つの苦でした。

そして彼の胸の内には、世を厭う心が生じました。

若さはいずれ失われ人は年老いる。

王子であろうと、下男や下女であろうと、

どのような者であっても、これを避けることはできない。

病や死についても同じである。

何人たりとも、その苦から逃れることはできない。

それなのに、若さや健康を持つ者は、その輝きを勝ち誇り、

それを持たない者、失った者を厭い嫌う。

これはふさわしいことではない。

こう考えた時、仏陀はそれまでの奢り高ぶりを絶たれました。

そして四つ目の北門を出て目にした修行者の姿、

世俗を捨て三苦から離れたその姿に、強く心引かれることになったのです。

そして「なお年若くして、漆黒の髪をいただき、人生の春にあったにもかかわらず、父母の慟哭する中に、ひげや髪を剃りおとし、袈裟衣をまとうて、在家の生活を捨てて、沙門(出家の修行者)となった」のです。

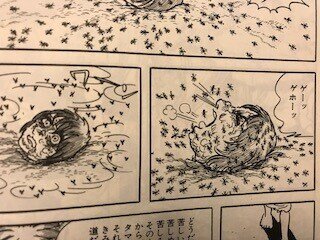

©️手塚治虫先生

これは、弟子たちに、「青春の憍逸」と「健康の憍逸」と「生存の憍逸」の

三つのたかぶりを戒めた話とされています。

話としてはわかるのですが、

青年仏陀をして、父親と母親を捨て、国の王たる家と系統を捨て、

妻と小さな子どもまでも捨て去って、「出家」の道を選んだ、

内面的な要因が、今のわたしにはもうひとつピンとこないのですね。

何というか「勝手な人だなあ」と思ってしまう。

手塚治虫先生の「ブッダ」では、死の恐怖と、輪廻転生する生の苦しみが

強く描かれており、手塚先生の「仏陀観」として納得させてくれます。

わたし自身の「仏陀観」は、この「百話」を読んで考えながら、

おいおい形作っていければと思っています。

どうぞよろしくお願いいたします。

「仏教百話」を読む 2

山にかこまれし都にて ー 修行

眠る妻と子と残し、こっそりと仏陀は城を後にしました。

髪をおとし、粗末な衣服に着替え、乗ってきた馬を城に返します。

覚者になるまでは帰らないという仏陀の意思は固い。

生地を南下して恒河(ガンガ)を渡り、

はるかな五つの山にかこまれた摩揚陀(マガダ)の都、

王舎城(ラージャガハ)へ。

この項目では、修行中の仏陀の消息が語られます。

その国の王ビンビサーラは、仏陀をひとめ見て、こう誘い勧めます。

「さぞ、由緒あるクシャトリア(武士)であろう。

欲するままの俸禄を与えるから、我が精鋭なる軍に参加するがよい」

それに対し仏陀は、正直に自らの出自を語り、

そして今は、あらゆる欲を捨て出家した身であることを告げます。

©️手塚治虫先生

ここでわかることにひとつに

仏陀は、飾るものが何ひとつない身であるにもかかわらず、

(あるいは、「それだからこそ」なのかもしれませんが)

見る人が見れば「それ」とわかる、ある種の力あるいは光を

感じさせる人物であったということがあります。

「やんごとなき」生まれの方は、

やはり、その顔や表情、姿勢や身振り、そして声にまで、

そうした特別な要素が表れてしまうものだと思うのです。

それは人間もまた、この世界において

ひとりひとりが違った構成要素を持った

「エネルギー体」であるということ。

そして仏陀という人が持ったエネルギーは、

非常に強力であったのか、

極めて多量であったのか、

いやいやむしろ、

何らかの純度が飛び抜けて高かったのではないか。

それは硬く透明な結晶を抱えているがごとくに。

そんなふうに、

一凡人である私は

想像してみるのです。

「仏教百話」を読む③ 万法のあきらかとなれる時 ー 正覚(その1)

ここでは、冒頭

『仏陀は、王者城からほど遠からぬ、

優流毘羅村の、尼連禅河のほとり、

一本の大きな樹のもとで、

ついに、大いなる解決に到達することができた』

とあります。

「え、ちょっと待って」

何しろ仏教「百」話のうち、

まだ「三」なのですから。

話があまりにイキナリではないですか。

その前のプロセスというか、

ズバリと言ってしまえば

仏陀が大いなる悟りに至る前に味わったであろう

「患難辛苦」が知りたくはないでしょうか。

カメを助けた、次の場面で

イキナリ玉手箱を開かれては困ります。

ちなみに、手塚治虫先生の「ブッダ」ではどうなっていたか。

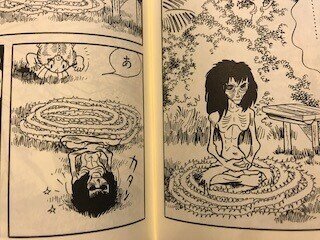

©️手塚治虫先生

ブッダは「苦行林」において

何物をも恐れず、躊躇うこともなく、

考え得るさまざまな苦行を自らに課し、

まるで命を投げ出すかのように

体と心とを追い込んでいます。

そういうものを「見たい」知りたいという欲求は、

あるいは下世話な心の発露なのかもしれません。

ですが我々凡人が物事を受け入れ、納得するには、

やはり必要なやりとりだと思うのです。

その点、さすがは手塚先生

ここの部分には特に力を入れて書かれているように思います。

こうした行いの果てに、

ブッダは、

「苦行そのものには意味などない」と思うに至り、

菩提樹の下で大悟を得たのは、

全8巻のうち、4巻の終わりにおいてです。

さて、実際はどうだったのでしょうか。

ここで私は「副読本」を採用しようと思います。

「ブッダを知りたい完全保存版」(古書店の百円均一にて購入)

ここには「釈迦八相図」による

仏陀の生涯の折々の姿が

詳しく解説されています。

曰く

ヴァイシャーリーに数百人の弟子を持つアーラ・カーラーマ仙の門を叩いた。

そこでは「あらゆるものに執着しない」という境地を学ぶが、満足できずそこを去った。

その後パンダヴァ山の洞窟で単身禅修行を重ねる。

次に700人の弟子を擁するウッダカ・ラーマブッダ仙を訪れ「非想非非想処」

(表面的な意識を超越した境地)に達したが、それでも満たされることはなかった。

さらに南下し、かつて共に学んだ5人の修行者とウルヴェーラーの苦行林に入り、

6年とも7年ともいわれる過酷な苦行を続けた。

そしてそこでの壮絶ともいうべき「苦行」の内容が語られる。

それでもなお、「聖なる洞察」は得られることはなく、

仏陀は苦行から離れたのである。

云々

手塚先生の「ブッダ」もこの記述に即しているようです。

実際の仏陀の修行が、はたして本当にこのようであったのか?

それは分かりません。

逸話の出典は記されておりませんし、

「釈迦八相図」自体の制作も鎌倉時代です。

内容の真偽はひとまず置くことにして、

「副読本」の記載に沿って話を続けましょう。

さて、苦行林を出てこれまでにない新たな道を探し始めた仏陀

初期経典「マハー・サッチャカ・スッダ」によれば

「このように極度に痩せた身体では、かの安楽は得難い。

さあ、私は実質的な食物である乳糜を摂ろう」

と、村娘の差し出す乳粥の供養を受けます。

5人の仲間は「彼は堕落した」と見放し去って行きます。

ひとり、河の水で身を清め、

菩提樹の根元に吉祥草を敷き詰め、

幹を背に東に向かって座ると

「悟りを開くまで、たとえこの身が滅びようとも、決してこの座を立つまい」

と心を決め、深い瞑想に入ります。

仏陀最古の伝承が記されたといわれる「スッタ・ニバータ」には

この時魔王の軍団が現れて嵐を起こし、愛執、愛念、愛楽という

魔王の3人の娘を差し向けて誘惑したとあるようです。

禅定に入って7日目のこと、魔王の妨害を退けた仏陀は、

ついに悟りを開きます。

ときに35歳。

一説によれば、明けの明星輝く、12月8日のことだったといいます。

長くなりましたので「その2」に続きます。