大学・学部の魅力度ランキング(学年上位0.1%の進学先の統計分析⑦)

趣味の統計分析シリーズです。共通テストリサーチのデータを用いた大学・学部の定量分析の7回目です。今回は大学・学部の魅力度の分析です。

大学・学部の魅力度は、今回の分析では「模試のボーダー偏差値を超えた学力上位者がどれだけ進学しているか」と定義します。

あらゆる要因(距離・学風など)を排除して、単純に学力順だけで進学先が決まるなら、全ての大学・学部はボーダー付近の学生だけが進学した輪切りになるはずです。ところが現実はそうではなく、ボーダーよりかなり上位の学力を持つ学生がたくさん進学する大学・学部が存在します。

そうした大学・学部には、ボーダー偏差値だけで計れない何らかの魅力があるからこそ、上位の学力の学生が進学しているはずです。この魅力を数値化するのが今回の分析です。

分析のトリガーは「学年上位0.1%の進学先の統計分析④(京大の学力レベル比較)」にイブリースさんが投稿してくれたコメントです。

偏差値とレベルに開きが大きい学部はブランド力が強い傾向にあるようです。これは偏差値がボーダー層の学力で評価されるのに対し、学部ブランドは平均層あるいは上位層によって評価されるという構造に由来してそうです。(高校のブランドは東大に進学するような上位層によって評価されるのと同じ?)

イブリースさんの言うブランドは魅力度と同じ定義のものですが、実際の分析データを見ると、世間一般的なブランドイメージと違う結果も出たので、魅力度と表現しています。

今回の分析でも学力上位○%の学生の大学・学部の定員にしめる占有率(定員占有率)を学力レベルの指標としています。学力上位○%のランク分けは、イブリースさんの定義を使わせていただいています。

対比するボーダー偏差値は駿台全国模試の合格目標ライン(2023年7月調査)を用いています。これはA判定相当の合格可能性80%です。ただ、理論的にはA判定偏差値はボーダー偏差値は比例すると考えられるため、ボーダー偏差値の代替指標として、目標ライン偏差値を用います。

0 まとめ

魅力度の1位は東大・理科一類。トップ10を見ると、東大、京大の学部(医学部以外)で8割を占める。

そうした中、魅力度2位に北海道大・獣医学部がランクイン。「動物のお医者さん」効果がまだ続いているのか、学力上位0.1〜0.3%の最優秀層も一定数が進学。

一橋大、東工大、地方旧帝の5大学の学部は、魅力度が高いところが多い。上位ランクインは、大阪大・薬(10位)、名古屋大・医医(12位)、東工大・情報理工(16位)、一橋大・法(21位)など。

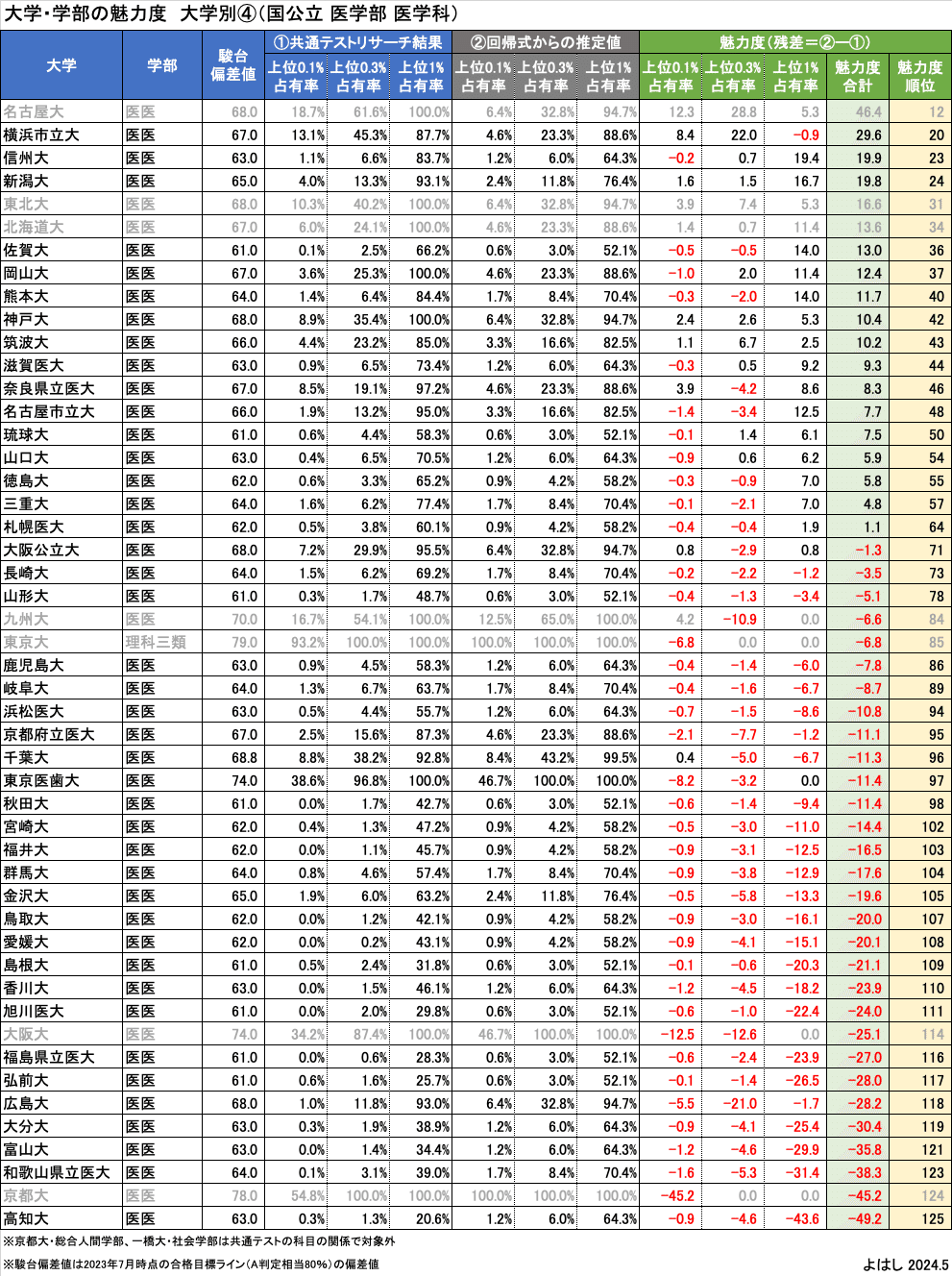

一方で、国公立 医学部 医学科は魅力度が全般的に低い。ボトム10の8割が地方国公立大の医医。これらの医医は合格目標ライン偏差値が上昇したと言われる割に、優秀層の学生を十分に集められていない。

医療系で見ると、医学科以外の医学部(看護・検査技師など)は魅力度が中位にあるのに対して、歯学部は総じて下位にある。

1. 駿台偏差値と学力レベルの相関

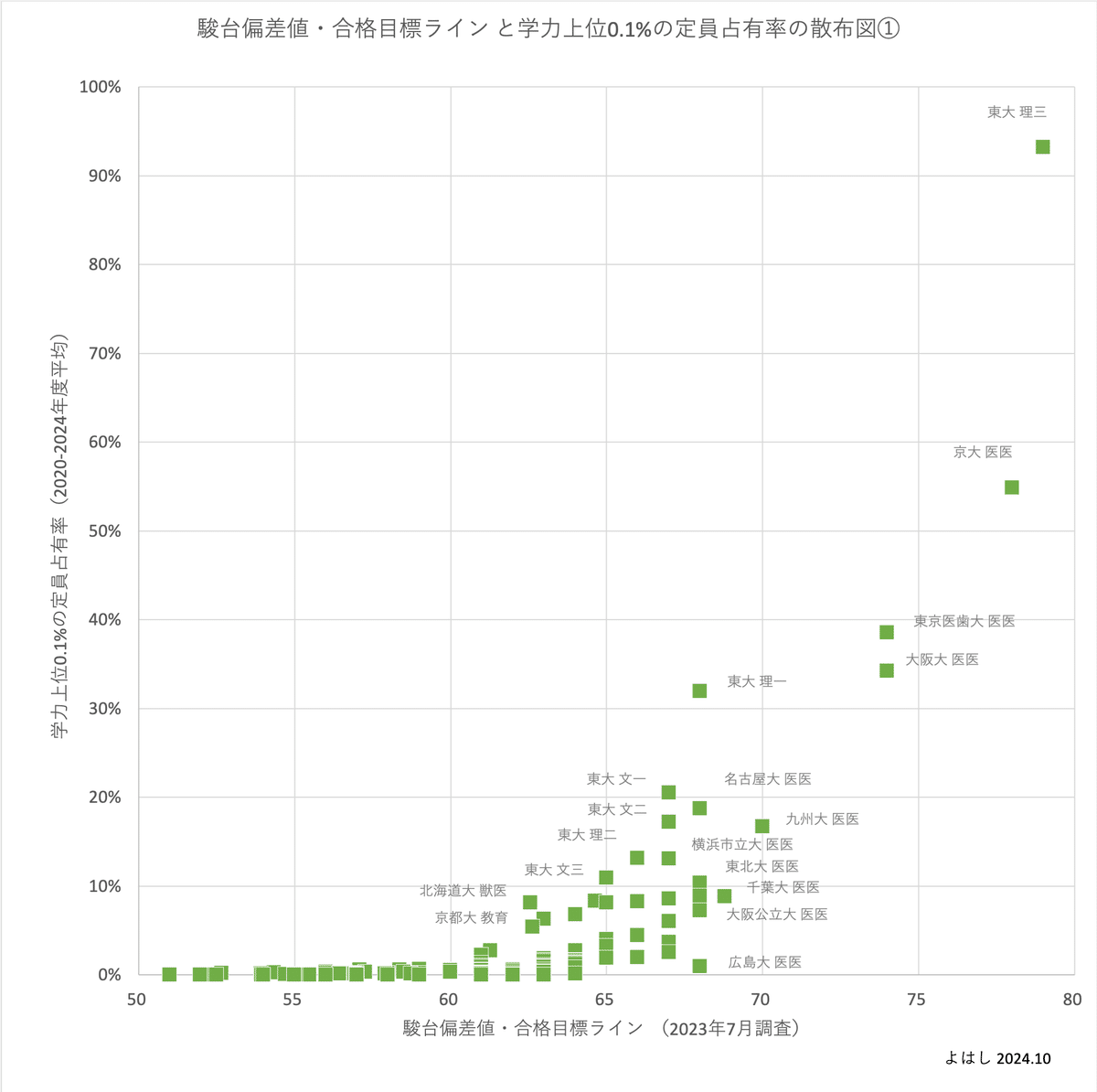

大学・学部ごとに駿台偏差値と学力上位○%の定員占有率を集計して、定員占有率(Y軸)の駿台偏差値(X軸)に対する相関を見ていきます。駿台偏差値は、学科ごとに入試を行う学部は定員で重み付けした加重平均で集計しています。

①学力上位1%

ぱっと見ただけで、右肩上がりの1次相関してる感じがします。ただ、定員占有率100%に貼り付いているデータも多いため、回帰式は定員占有率100%のデータは除外して計算する方が良さそうです。計算するとこうなります。

相関係数0.6879なので、そこそこ相関していることがわかります。今回の魅力度の定義は、実データと回帰式からの推計値の差がある前提なので、これくらいの相関係数がほどよい感じです。

1次係数が0.0607なので、駿台偏差値が1増えると、学力上位1%の定員占有率は6%増えることがわかります。

②学力上位0.3%の定員占有率

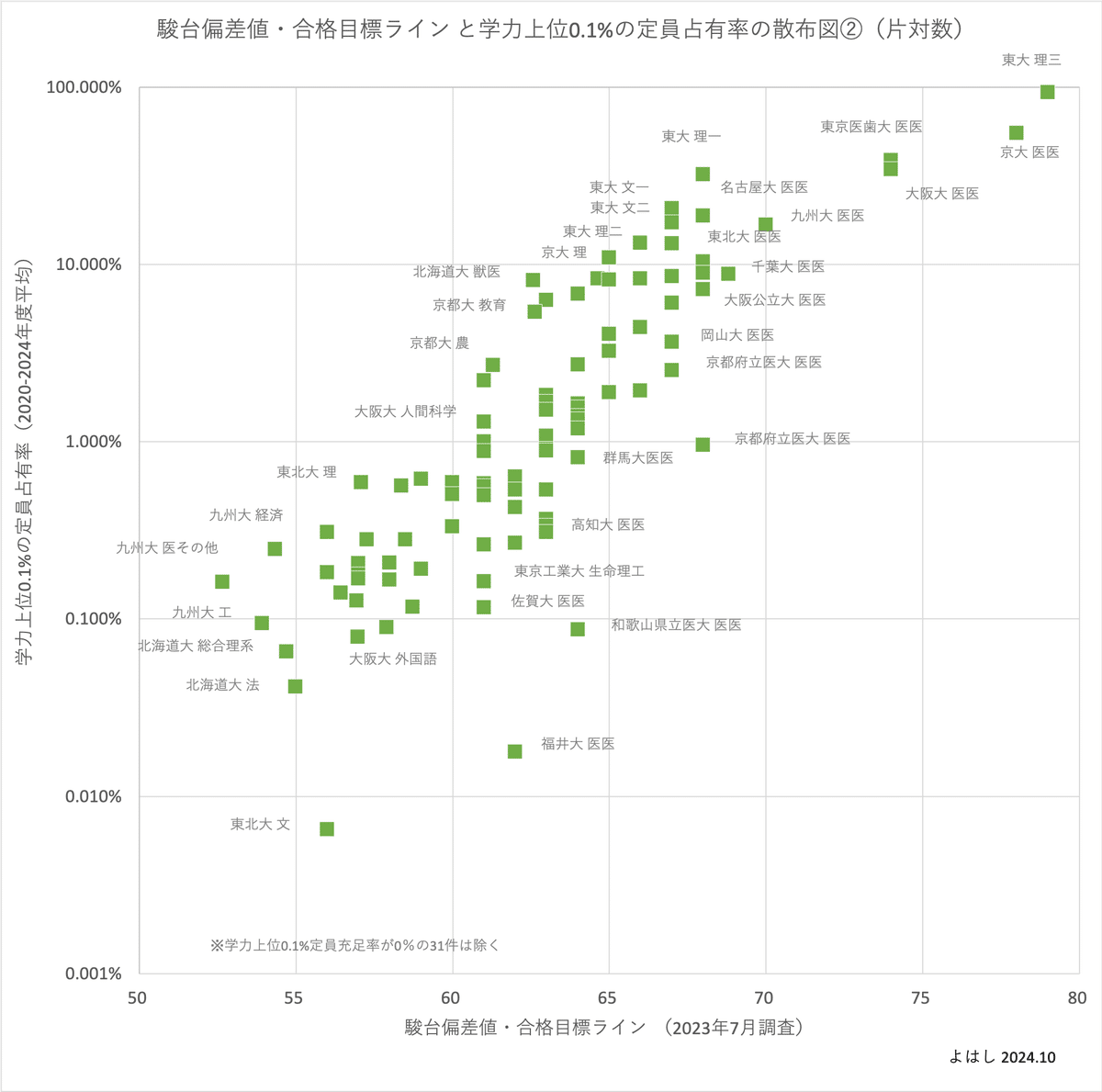

こちらは左下のボーダー偏差値が低いところは密度が高いのに対して、右上のボーダー偏差値が高い方に行くにつれ、密度が低くなっています。単純な1次相関ではなさそうです。

ここで、イブリースさんの学力ランク定義を思い出してみると、0.01%、0.03%、0.1%、0.3%、1%という刻み方は、底10の対数で刻んでいるとのことでした。3の2乗が約10なので、定数10の対数だと、-2.0、-1.5、-1.0、-0.5、0という刻み方です。

そこでY軸の定員占有率を対数(底10)にした片対数グラフにしてみます。なお、対数の特性から、定員占有率が0%の大学・学部は対象外となります。

いい感じになりました。ただ、駿台偏差値70を超える4つの医医は、定員占有率がほぼ100%で右上に貼り付いているので、回帰式を計算する際には除外する方が良さそうです。これらを除外して回帰分析すると、こうなります。

相関係数0.6799で、いい感じの1次相関です。1次係数は0.1483ですが、片対数でなので、駿台偏差値が1増えたときの定員占有率の増加は14.8%ではありません。

③学力上位0.1%の定員占有率

学力上位0.1%(約1,000人)まで来ると、ほとんどの大学・学部が定員占有率0%に貼り付きます。こちらも対数(底10)の片対数グラフにしてみます。

右上までいい感じで分布しています。特異値としての除外は不要みたいなので、このまま回帰式を計算すると、こうなります。

相関係数0.7067で、他の2つとほぼ同じ水準です。

これで3つの学力レベルの回帰式を入手できました。次に、実際の共通テストリサーチのデータと回帰式からの推計値の残差を計算していきます。こうして計算した残差が魅力度となります。

2. 大学・学部の魅力度の全体ランキング

大学・学部のデータは125件あります。共通テストの配点が大きく違う京大・総合人間学部と一橋大・社会学部は除外してあります。

上位0.1%、上位0.3%、上位1%の3つのランクごとに、共通テストリサーチ結果と回帰式からの推定値の残差を算出し、3つを合計した数値を魅力度の数字としています。それでは、魅力度トップ10、ミドル5、ボトム10を抜き出すと、この表のようになります。これを順番に見ていきます。

①トップ10

トップ10は東大と京大の学部が寡占し、8割を占めています。どの大学・学部も、上位0.1%/0.3%/1%の3つのランク全てで、リサーチ結果が推定値の上にいます。

1位は東大・理科一類です。学力上位1%の定員占有率は100%に貼り付いて差が出ませんでしたが、学力上位0.1%と学力上位0.3%の最優秀層で差を付けています。

以前に分析した通り、最優秀層の学生が医学部・文一から理一にシフトした結果が、この数字にも表れていると思います。医学に興味がなく、理学(数学・物理・情報)や工学(機械・電気)に興味があるトップレベルの学生が、東大理一に集結しているようです。

東大・京大が寡占化する中で、上から2番目の2位に北海道大・獣医学部がランクインしているのが特徴的です。

北海道大・獣医学部の駿台偏差値は63であり、国公立医医・中堅と同等です。ただ、後述する国公立医医と違い、北海道大・獣医学部は学力上位0.1%と学力上位0.3%の最優秀層を一定数集めているようです。獣医になりたいトップレベルの学生にとって、かなり魅力度が高いのが北海道大・獣医学部なのだと思います。

②ミドル5

ミドル5はボーダー偏差値と学力レベルがバランスしている学部・学科です。地方旧帝の学部が顔を並べています。学力上位0.1%と学力上位0.3%の推定値がほぼ0%であり、ここで残差が出ない中で、学力上位1%の優秀層をきちんと集めたようです。

③ボトム10

ボーダー偏差値の難易度と比べて、学力優秀な上位層を集められていない大学・学部がここに来ます。輪切りになっているところです。地方国公立の医学部医学科で8割です。そうした中、京大医医がボトム10に入っていますが、これはイレギュラーケースでしょう。

地方国公立の医学部医学科は、医学部希望の理系優秀層の競争でボーダー偏差値が高くなります(最低でも61)。ただ、高いといっても学力上位1%でボーダーまで埋まるわけではなく、その下の学力上位3%がボリュームゾーンと考えられます。

ところが、ボーダーを上回る学力上位1%の優秀層が、近隣の旧帝医医に流れたり、理系学部にシフトしていることで、上位層の薄い輪切りの学力レベルになっている可能性が高いです。逆に言えば、ボーダーより学力が高い学生にとっては、その地方のその国公立大の医医をあえて選ぶ魅力が低いということだと思います。

また、この他にも駿台の合格目標ラインでは国公立医医の下限が61で切られているという情報もいただいています。おそらく、なんからかの事情があるのだとは思いますが、単に上位層が薄い以外の事情もありそうです。

3. 大学グループごとの学部別の魅力度ランキング

全体ラインキングの次に、大学グループごとに学部別の魅力度ランキングを見ていきます。同じ大学で上位に来る学部は、その学力があれば他にも進学できるのに、あえてその学部を選んだ何らかの魅力がある学部となります。

①東大・京大

東大と京大では、東大理三と京大医医以外は魅力度がプラスで、ほとんどがトップ20に入っています。東大理三と京大理三は上述の通り、特殊事例として見るのが妥当です。

全体的に見ると、東大では理系の魅力度が高く、京大では文系が高いようです。そんな京大でも理学部は2位(全体5位)につけているのは、京大・理のブランド力が光っている印象です。

面白いのは京都大・医その他=人間健康科学科です。他大学では看護学科、理学療法士学科などに当たります。駿台偏差値は59と国公立医医・一般(61〜62)と遜色ない難易度で、学力上位1%の推定値は40.0%と高めです。それに対して、共通テストリサーチ結果を見ても、学力上位1%で41.9%をきちんと確保しています。看護やリハビリ以外の総合医療科学コースがあることが、底上げになっているようです。

②一橋大・東工大

一橋大・東工大ともに魅力度がプラスの学部が多く、全体ランキングでも20〜50位くらいに集中しています。学力レベルだけでなく魅力度でも、東大・京大の次にきちんとポジションを取っているようです。

③地方旧帝国大学

北海道大の理・工・農の前期入試は学部別でなく、総合理系で募集なので、上手く傾向が出ていません。ただ、獣医と水産が魅力度上位なのは、北海道大らしさと思います。

東北大は全般的に理系学部の魅力度が高めです。医医が上位にいるのも特徴的です。首都圏の医学部志望の最優秀層(学力上位0.1〜0.3%)で、地元の東大や東京医歯大に少し届かないレベルの学生が、東北大は集まっている印象です。

名古屋大も東北大に近い理系・医医が強い傾向です。名古屋大は地元率が高いようなので、愛知の優秀層がきちんと入学しているのだと思います。

大阪大は全般的に文系学部の魅力が高いようです。理系の優秀層は京大や関西の

国公立医医に流れるのかもしれません。

九州大は傾向が読めないです。京大と同じく医その他がプラスですが、こちらは推定値が全て一桁(ほぼゼロ)なので、誤差レベルかもしれません。

全般的に見て、歯学部は最下位近くになる傾向があります。ボーダーより上の優秀層が医医に流れるのと、国家資格取得ならどこの大学でも同じなので、ボーダー付近に貼り付くのだろうと考えられます。

④国公立 医学部医学科(旧帝医医も再掲)

国公立医医の多くは魅力度マイナスです。特に学力上位0.1%と学力上位0.3%はほぼ全てがマイナスです。さらに、ランキング下位になると、学力上位1%の残差の影響が大きくなっています。

全体としては、国公立医医はボーダー偏差値(合格目標ライン)の高さの割に、その上の学力優秀層に魅力がない(学力レベルがボーダー付近で輪切り)という印象です。医師免許を取得して医者になるだけなら、どこの大学卒業しても同じなので、ボーダー偏差値の順番に輪切りになるのだろうと思います。

4. 最後に

今回は、なんだか「週間ダイヤモンド」の受験関連の記事みたいになってしましました。

これまでの一連の分析で学力上位層の傾向が見えてきたように思います。次回は総集編としてこれまでの分析を総括して、共通テストリサーチの分析を終わりたいと思います。

<参考>

共通テストリサーチを用いた学力レベル分析の総括記事