イリノテカンの下痢について考える│生活指導と支持療法【がんトレ】

下痢が起こる代表的な抗がん剤第1位として名高い「イリノテカン(カンプト®)」についてどのような生活指導や支持療法があるのか解説していきたいと思います。

とその前に、下痢の評価方法について説明してから本題に移りたいと思います。

下痢の評価方法

今まで下痢の評価はどのようにしてきましたか?

激しい下痢、いつもより多い下痢、少しだけ下痢。これらの評価は意味がないに等しいと覚えておいてください。

他職種も同じように有害事象の把握が必要

抗がん剤に限らず、有害事象の評価方法はCTCAEと呼ばれる有害事象共通用語規準で行われます。

もっと簡単にお伝えすると、どの職種でも有害事象の重症度を同じように把握できる評価方法という事です。

激しい下痢と言っても、個人によって捉え方が異なるため対応も異なってしまいます。

1日8回の水様便と言ったら誰でもその下痢がどのようなものか具体的にイメージが出来ると思います。

つまりはそういう事です。

このCTCAEを用いて下痢を評価する時に、重要かつ基本となるのが「ベースライン(化学療法前の状態)」を聴取することです。

CTCAEによる下痢の評価

CTCAE ver5.0から抜粋したものをご紹介します。

ベースラインから何回増えたか

日常生活への影響も評価に関与

便の性状は評価には入っていない

というのが特徴ともいえます。便の性状は評価には直接関係しないものの、非常に重要な情報です。

下痢症状がある際には必ず便性状まで聴取しましょう。

人によってはGrade2の下痢であっても、水様便のせいで外出中に便失禁してしまうなどの状態では、身の回りの日常生活動作へ支障が出ていると判断しGrade3と評価し対応することもあるからです。

それでは、評価の方法が理解できたところで本題に入りたいと思います。

イリノテカン(カンプト®)とは

DNA複製時の構造上の歪みをDNAを切断・結合することで直す酵素であるDNAトポイソメラーゼⅠ阻害により抗腫瘍効果を発揮します。

代表的な副作用は、今回紹介する下痢、骨髄抑制などがあります。

使用される主ながん種

イリノテカンがよく使用されるがん種は下記の3つあります。

大腸がん

膵がん

肺がん

レジメンとしては、下記のようなものが多い印象です。

大腸がん:FOLFIRI、IRIS、FOLFOXIRI

膵がん:FOLFIRINOX、nal-IRI+5-FU/LV

肺がん:CDDP+CPT、CDDP+ETP+CPT

保険薬局の薬剤師でも、使用レジメンが分かる場合には積極的に患者さんとの関わりを作ってみましょう!

確認すべき遺伝子情報

イリノテカンを投与する際に必ず確認することがあります。

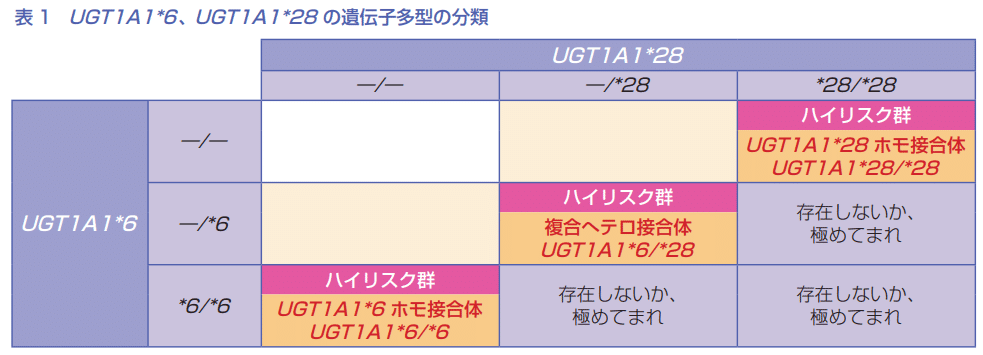

禁忌事項の確認もそうですが、UGT1A1というグルクロン酸抱合に必要な酵素の遺伝子多型の確認が必要です。

*6、*28という多型が存在していて、ホモ接合体の*6/*6、*28/*28、ヘテロ接合体の*6/*28は副作用増悪のハイリスク群として扱われます。

今回の下痢と関係ありませんが、UGT1A1の遺伝子がハイリスク群に該当する際、骨髄抑制による好中球減少Grade3以上のリスクが80%という報告があるので注意が必要です。

ハイリスク群の場合、明確な基準はありませんが、60%Doseで投与されるケースが多いように思えます。

さて、話が下痢の内容から脱線してしまったので戻りたいと思います!

続いては、イリノテカンの下痢の機序について解説していきます。

イリノテカンの下痢の機序

イリノテカンの下痢には投与24時間以内に発現する早発性と、24時間以降に発現する遅発性の下痢が存在します。

それぞれの特徴や注意点について理解を深めていきたいと思います。

◆早発性の下痢(コリン作動性)

イリノテカン投与24時間以内では、副交感神経刺激(コリン作動性)によって腸管蠕動が亢進されて下痢が誘発されます。

コリン作動性のため下痢以外にも、発汗や鼻汁、唾液過多、疝痛などを認めることもあります。

基本的には一過性の作用ですが、患者の負担になる場合には支持療法の導入が必要です。

◆遅発性の下痢(粘膜障害)

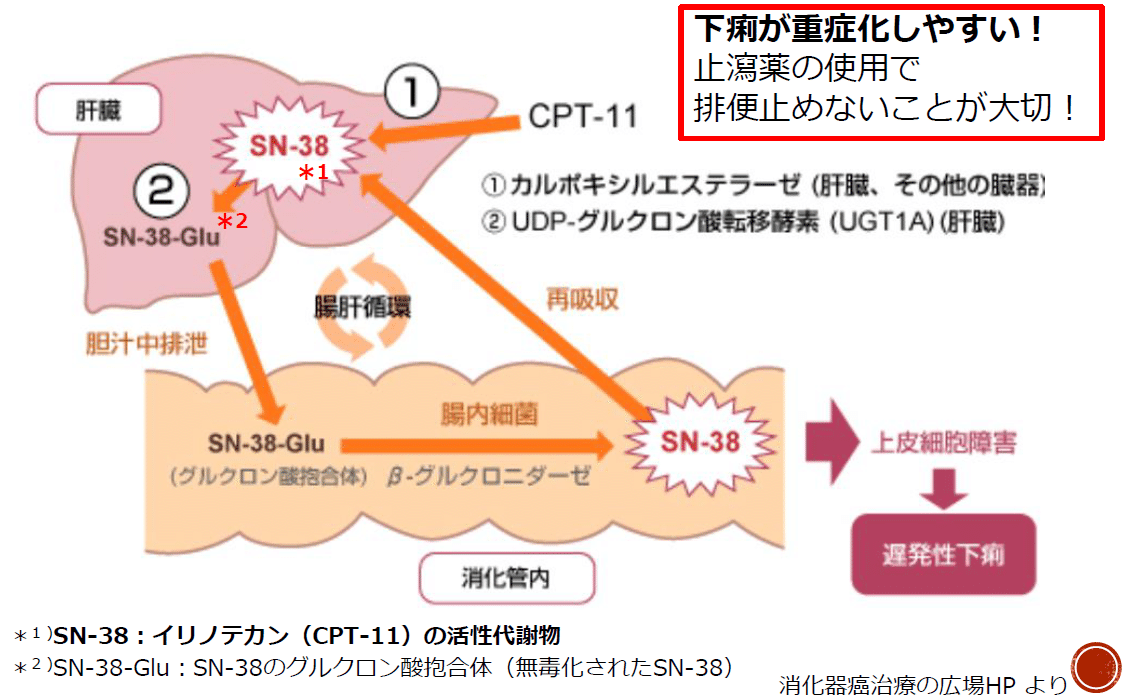

イリノテカン投与24時間以降では、消化管粘膜障害によって下痢が誘発されます。

止瀉薬を使用して排便コントロールを図りますが、決して排便を止めてはいけません。

イリノテカンは肝代謝、胆汁排泄の薬剤でその80%は便中に排泄されます。

そのため、排便を止めてしまうと、イリノテカンの活性代謝物であるSN-38が腸管へとどまり、症状を悪化させてしまいます。

最悪、消化管穿孔や感染性腸炎、敗血症に陥り重大な事態になりかねません。

ベースライン~下痢Grade1程度でコントロールするイメージで対応しましょう。

腸肝循環するイリノテカン

先述した通り、イリノテカンは肝臓で活性代謝物のSN-38に変化し、さらにUGT1A1によるグルクロン酸抱合で無毒化され胆汁分泌されます。

胆汁分泌で腸管へ移行しますが、腸内のpH環境や腸内細菌による脱抱合により再度腸管から吸収される、いわゆる腸肝循環が行われる薬剤です。

pH環境については、イリノテカンの代謝物は酸性物質のため、本来腸液や胆汁によってアルカリ性になっている腸管が酸性に傾くことで吸収されやすいというのが理由です。

腸肝循環しやすい環境になると骨髄抑制や下痢などの副作用リスクが増加してしまうため注意が必要です。

次にイリノテカンの下痢に関する支持療法について解説していきたいと思います。

下痢に対する支持療法

ここでは、下痢に対する一般的な止瀉薬を紹介するのではなく、特にイリノテカンの下痢に対して使用される薬剤としてお伝えしていきます。

代表的なのはロペラミド

1日1~2mg(適宜増減)分1~2あるいは頓服で使用されますが、注意点もあります。ロペラミドは緩やかに効果を発揮するという点です。

Tmax:6時間前後

半減期(T1/2):16時間前後

頓服使用の場合に連用してしまうと、腸閉塞や抗がん剤の消化管粘膜障害を増悪させる可能性があるため、やはり1日2回までの使用で抑えるのが良いと言えます。

ロペラミド大量療法というものも存在しますが、海外のガイドラインの方法で日本では適応外かつエビデンス不十分なため、個人的に薬剤師が率先して提案すべき内容ではないと考えています。

理由は、排便を止めることによる腸管穿孔や感染性腸炎、骨髄抑制のリスクが怖いからです。

気になる方は「抗がん剤による下痢はどう対応したら良い?【がんトレ】」からご覧ください。

βグルクロニダーゼ阻害

次に紹介するのは、「半夏瀉心湯」です。

グルクロン酸抱合を受けたSN-38(SN-38G)は毒性が低くなったものですが、これを脱抱合しSN-38(活性代謝物)に戻すβグルクロニダーゼという酵素を腸内細菌が保有しています。

半夏瀉心湯は、このβグルクロニダーゼを阻害することでSN-38の量を減らし遅発性の下痢を改善させることが出来ます。

イリノテカンが体外に排出されるのは投与されてから4日後という事がしられていますので半夏瀉心湯を使用する場合は下記のような提案が妥当と言えます。

半夏瀉心湯7.5g 分3 毎食前 化学療法投与3日前~4日後までの投与

ロペラミドでも上手く対応できない場合や下痢のリスクが高そうな人には提案をご検討ください。

腸管のアルカリ化

また、腸管が酸性に傾くことで腸肝循環が亢進することを逆手にとり、腸管をアルカリ化することでも下痢症状を軽減することが可能です。

使われる薬剤としては、胆汁のアルカリ化目的のウルソデオキシコール、腸管アルカリ化目的の炭酸水素ナトリウムです。炭酸水素ナトリウムによる便秘を考慮し酸化マグネシウムが併用されるケースもあります。

用法用量については患者の状況にもよりますが、参考までに記載しておきます。

ウルソデオキシコール 300mg 分3 毎食後

炭酸水素ナトリウム 2g 分4 毎食後寝る前

また、腸管をアルカリ化する目的で、薬剤ではありませんがアルカリイオン水を1.5~2L摂取することも有効とされています。

水分負荷が耐えられる人であれば勧めても良いかもしれません。

【注意】整腸剤はNG!

下痢になった時に整腸剤が処方されている、あるいは患者自身が市販のビフィズス菌含有飲料などを摂取しているケースはありませんか?

僕の周りでもそういう状況は多くあります。

しかし、イリノテカン投与患者に対しての整腸剤の摂取は好ましくないとしっていましたか?

酪酸菌やビフィズス菌などは腸内環境を酸性に傾けてしまうのです。

先ほども伝えた通り、腸内環境が酸性になるとイリノテカンの腸肝循環が亢進し副作用リスクが増量してしまうので注意が必要です。

もともと整腸剤を服用している場合、そのまま処方されるケースもあるので注意していきましょう!

イリノテカン患者への生活指導

最後に薬とは関係ないですが非常に重要な生活指導についてまとめていきます。

下痢を悪化させない為にも生活指導というのは非常に重要です。

高浸透圧性補助食品を控える

香辛料は少なくして刺激性を減らす

おかゆなどの消化の良い物に変更する

このあたりは一般的な下痢でも指導ができる内容です。

加えて、イリノテカン専用の生活指導も消化します。

イリノテカン投与4日以内は炭酸飲料やヨーグルト、酸味の強いものは避ける

不安が強いようならアルカリイオン水を1.5~2L摂取も有効

アルカリイオン水は難しい人も多いかとは思いますが、化学療法4日以内の炭酸飲料やヨーグルトを控えることは実践可能と思われますので忘れずに指導できると良いですね!

まとめ

今回、「イリノテカンの下痢」に限定して解説してきましたが、イリノテカンの使用頻度は少なくありません。

薬局の薬剤師でも対応は十分可能ですので、積極的に患者さんと話をしながら指導を行って頂けると幸いです。

今回お伝えしたい事を下記の5つにまとめさせてもらいました。

下痢の評価は「ベースライン」の聴取が重要

止瀉薬を使用しても排便を止めるな!

イリノテカンは投与4日後にほとんど排泄される

腸管を酸性に傾けないことが重要

脱水にならないようこまめな水分補給を!

疑問点などはいつでも対応しますので気軽に声をかけてください!

それでは、また!