【第5回】フッ素が歯に悪いはウソ?フッ素配合歯みがき粉の効果とは

前回の投稿では「むし歯・歯周病予防の正しいブラッシングと歯ブラシの選び方」についてお伝えしました。

なお、むし歯や歯周病の予防には、フッ化物(フッ素)配合の歯みがき粉が推奨されています。

フッ素は、土壌や海水などにも含まれる自然界に広く存在している元素で、私たちが普段口にする飲み物や食べ物にも「フッ化物」として含まれています。

フッ素は急性中毒症状(吐き気や下痢など)や中毒症状を引き起こす可能性がありますが、歯みがき粉や歯科医院でのフッ素塗布などで、有害量に達することはありません。

そのため、WHO(世界保健機関)をはじめとする世界150以上の保健関連団体がフッ素の安全性・効果をもとに利用を推奨しています。

さらに日本においても、日本歯科医学会や厚生労働省、日本口腔衛生学会などから「虫歯予防に有効である」と推奨されています。

フッ化物が歯の再石灰化を促す

フッ化物とは、フッ素がほかの元素と結合してできた物質です。

歯は酸に弱いため、酸にさらされるとカルシウムイオンやリン酸イオンが溶け出してしまうのです。この現象を「脱灰」と呼び、食事やおやつ、ジュースなどの糖分を含む食べ物や飲み物を摂取すると起こります。

ただし、通常であれば唾液の作用によって酸が中和され、カルシウムイオンやリン酸イオンが取り込まれてもとの状態に戻るのです。

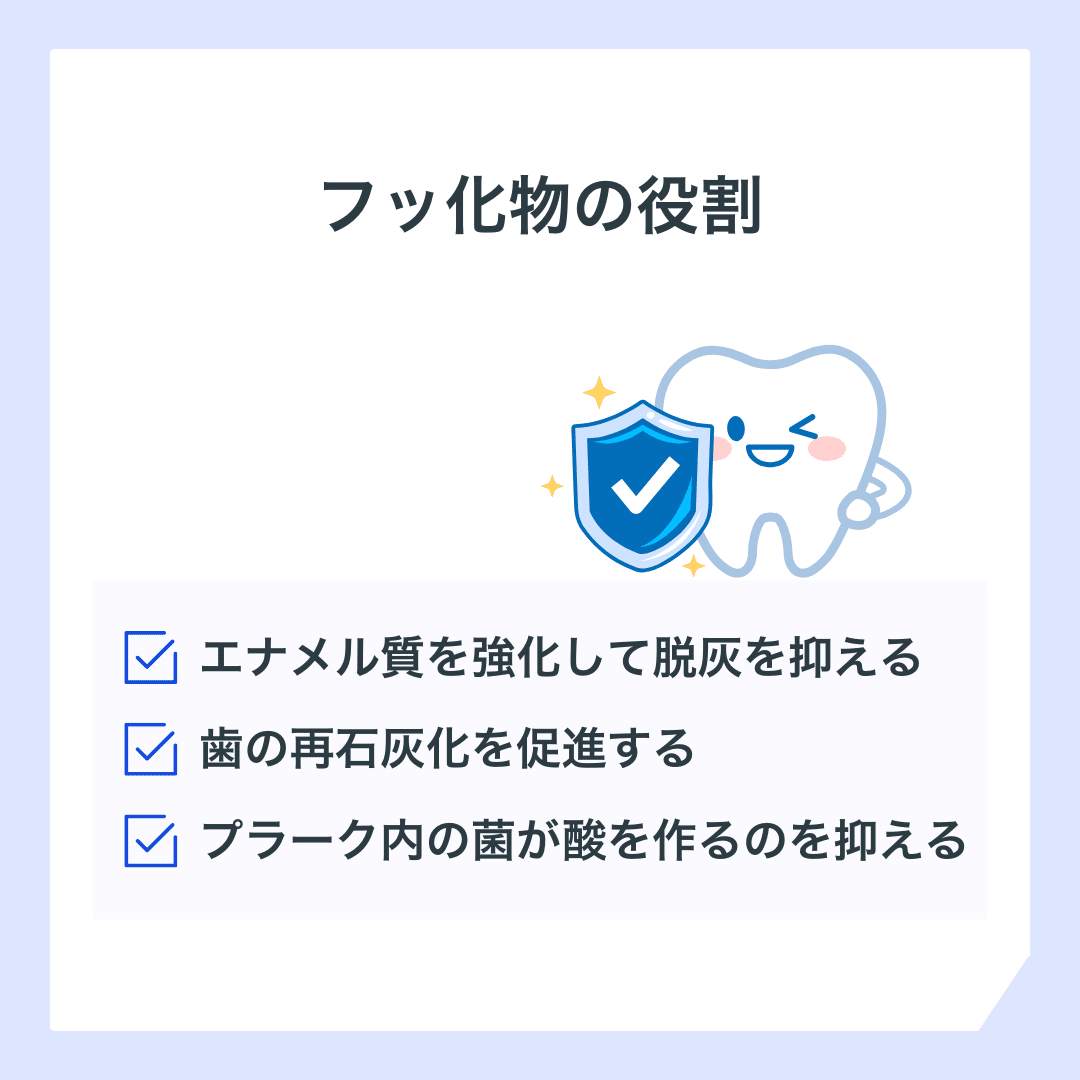

この働きを「再石灰化」と呼びます。フッ化物には再石灰化を促進する効果があり、酸によって溶け出した成分の再吸収をサポートし、むし歯を修復しやすくします。

また、フッ化物が歯のエナメル質と結合することで「フルオロアパタイト」という強固な物質に変わり、脱灰を抑えてくれるのです。

さらには、「プラーク内に生息している細菌が酸を作るのを抑える」働きがあります。

【年齢別】歯みがき粉のフッ素濃度と使用量

歯みがき粉のフッ素濃度の上限は1,500ppmに定められています。

6歳以下の場合は1,000ppm、6歳以上は1,000~1,500ppmのものを選ぶとよいでしょう。

1回に使用する歯みがき粉の量は、以下を目安にしてみてください。

0~2歳:1~2mmほど

3~5歳:5mm以下

6~14歳:1cmほど

15歳以上:2cmほど

なお、フッ化物が入った歯みがき粉は口をすすいだ後でも口の中の粘膜表面や歯面、プラーク内に残り、効果が持続します。

そのため、歯みがき粉を完全に洗い流さない程度の軽いすすぎでOKです。

参考書籍

※今回の内容は複数の書籍や動画などを参考にして自分なりにまとめています。そのため、著者の考えと違う点があることはご了承ください。