納豆は賞味期限ギリギリで食べた方がいい?

先日、うちの奥さんと話していて、例によって話がかみあいませんでした(笑)

わたし 「それで、納豆菌がさぁ...」

奥さん 「えっ?納豆菌って何?」

わたし 「えっ?納豆菌って、大豆を納豆にする菌でしょ」

奥さん 「そんな菌がいるの?初めて知った!」

わたし (゚。゚;)!

納豆菌が大豆を発酵させてくれるおかげで、納豆ができます。

ネバネバ成分も納豆菌が作っています。

皆さんはご存じですよね(^-^)。

さて、ここでクイズです。

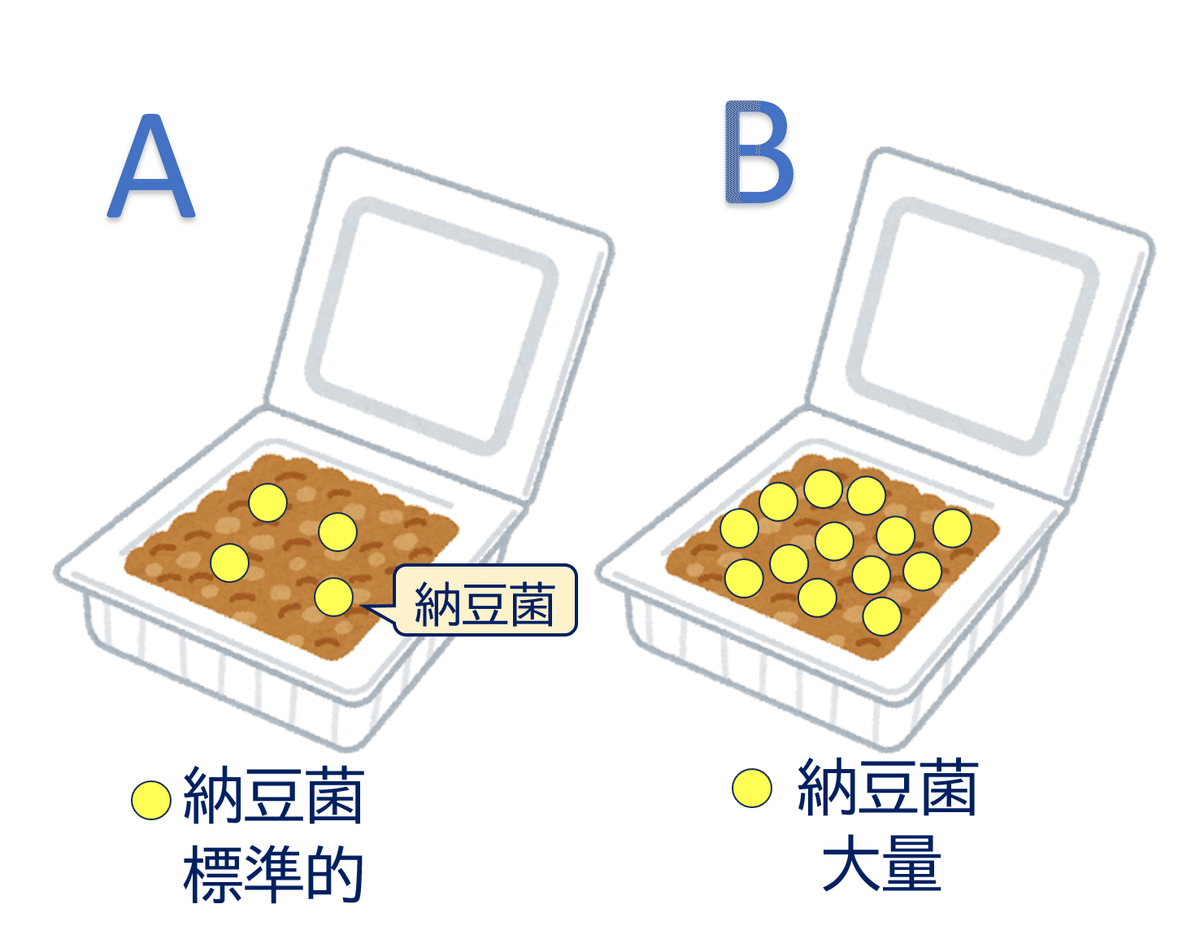

ここに納豆パックが2つあります。

A:納豆菌の数は標準的

B:納豆菌がとても多い

ネバネバが多いのは、AとBのどちらでしょうか?

納豆菌が多い方がネバネバ成分がたくさん作られそうですが…

正解は A です。

なぜ、そうなるかは、こちらのサイトに分かりやすくまとめられています。

要点をまとめてみますと...

ネバネバ成分は、納豆菌にとって非常用の食糧になる。

納豆菌は、食べものが不足した時に備えて、ネバネバ成分を作ってためている。

納豆菌がどんどん増えると、食糧事情が悪くなり、ネバネバ成分が盛んに食べられるようになる。

賞味期限近く(あるいは期限を過ぎた)納豆は、ネバネバが納豆菌に食べ尽くされていくので、あまり糸をひかなくなる。

ネバネバが少ない、糸をひかない

…のは、傷んでいるわけではなく、納豆菌にネバネバが食べられてしまった結果なのですね。

では、その調子でネバネバが減っていくとどうなるか?

納豆菌の一部はおなかが空いて死んでしまうかもしれません。

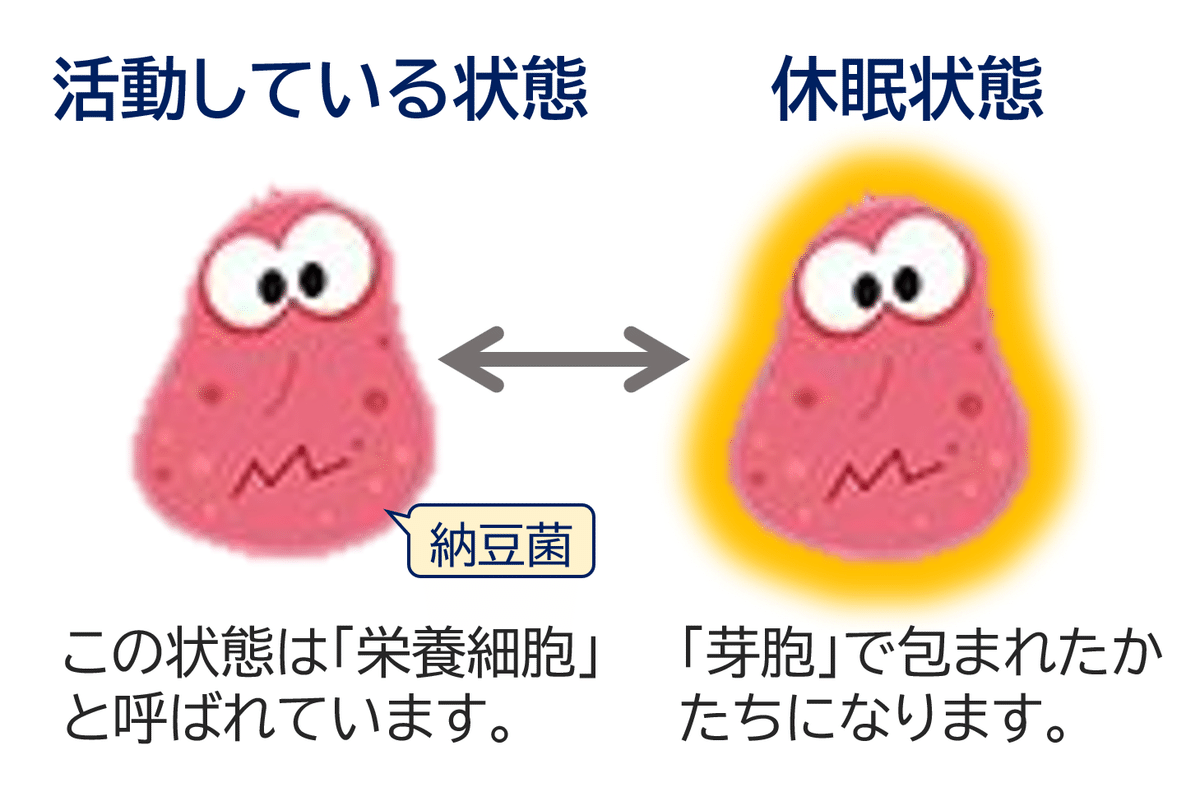

そして、一部の納豆菌は休眠に入ります。

「芽胞」と呼ばれる硬い殻のような組織に包まれた状態になるのです。

芽胞になった納豆菌は、無敵です。

熱湯をかけられても、放射能を浴びても平気。

胃酸のような強い酸にもビクともしません。

活動中の納豆菌(栄養細胞)は胃酸に弱いのですが、芽胞であれば腸までスイスイ進んで、腸内細菌として活躍することができます。

「市販の納豆パックは、賞味期限ギリギリで食べた方が良い」

とか言われるのは、糸をひきにくくなるまで待った方が芽胞が多いはずだからですね。

ただ、賞味期限を過ぎて長く保存していると雑菌が繁殖する可能性もありますので、あまりギリギリを責め過ぎない方がいいでしょう。

ついでに、腸内細菌とネバネバについて

大腸に暮らしている腸内細菌たちは、自分でネバネバを作ることはできません。でも、胃や腸の細胞に指示を出して、作らせることはできます。これは以前お話ししました。

このネバネバのおかげで、腸内細菌が安心して増殖しやすい環境が整います。

そして、ネバネバは有益菌の非常食にもなります。

腸内の有益菌たちは、

ご主人さまがぜんぜん食物繊維を食べてくれない日があっても食べものに困らないように、

また、仲間をどんどん増やしても食糧危機に陥らないように、

コツコツとネバネバを育てています。

エサを十分に与えられないと、有益菌は消化管のネバネバを食べ始めます。有益菌の数が多ければ、一気に大量のネバネバが食べられてしまいます。

腸活で有益菌を増やそうとトライしている人は、有益菌の人口(菌口?)が増えたらそれだけたくさんの食糧も必要になることを忘れないでください。

「何が有益菌のエサになるのか」や、

効果的な食べ方のノウハウ

を分かりやすく解説したセミナーも随時開催しております。

ご興味のある方は、ぜひ詳細をご確認ください。