Oculus for Businessに登録されているVRサービス紹介

こんにちは、Synamon COOの武井です。

今日は、ビジネスVRの事例紹介を書いていきます!

まず、簡単に本記事の経緯をお伝えすると、Facebook傘下のVRヘッドセットメーカーであるOculusが提供するIndependent Software Vendor(ISV)に、Synamonが認定されたことが最初のきっかけとなっています。

認定自体は半年くらい前の話なのですが、最近になって、他にどんな企業が登録されているのか、ふと気になって調べてみたところ、ISVの登録リストはビジネスVRの事例の宝庫であることが判明しました笑

VRというと、やはりゲームやエンタメのイメージが先行してますが、実はビジネス向け、エンタープライズ向けのVRも世界中で着実に普及が進んでいるので、僕が面白いと思った事例をいくつかご紹介していきます!

Oculus ISVプログラムの概要

Oculus ISVプログラムとは、外部のソフトウェアベンダーと協力して、Oculusの企業への導入を推進するプログラムです。

Oculusはコンシューマー向けとは別に、Oculus for Businessというエンタープライズ向けの製品も展開してるのですが、ISVプログラムはその普及を促すための仕組みの1つとなっています。

ISVプログラムには、下記の実績を持つデベロッパーが参画可能です。

・商用VRソリューションの設計、開発、導入

・1社以上のGlobal Fortune 2000企業でパイロットまたは実稼働環境をデプロイ

・VRトレーニング、シミュレーション、データの視覚化、リモートでのコラボレーション

※ISV Programの詳細はこちら

ISVに登録されているソフトウェア開発企業は、登録企業一覧のリストから、エリアやユースケース、業界別に探すことが出来るようになっています。

ちなみに、ロケーションが「Japan」に設定された日本のベンダーは8社登録されており(21年10月時点)、Synamonの他には溶接のトレーニングVRなどを提供するイマクリエイトさんや、防災訓練用VRが有名な理経さんといった企業が登録されています。

↑こんな感じで、企業の概要や問い合わせ先、ウェブサイトへのリンク等が見れるようになっており、基本英語のみでの表示となっています。

※余談ですが、本記事内の翻訳箇所は大部分をDeepLに頼りました。

ユースケースや業界の分類

また、登録リストは、ユースケースや業界のカテゴリ分けがされているのですが、このカテゴリ自体がビジネスVRの可能性を考える上で参考になるものになっています。

まず、ユースケースの方は、下記のような分類となっています。

・3D Modeling & Product Design(3Dデザインの制作・レビュー)

・Employee Training(従業員のトレーニング)

・Technical Skills Training(専門スキルのトレーニング)

・Data Visualization(データの可視化)

・Collaboration & Remote Work(コラボレーションやミーティング)

・Health & Wellness(ヘルスケア)

・Product Demonstration(プロモーションやプロダクトデモ)

各カテゴリの正確な登録数は載っていないですが、サイト内検索ベースだとEmployee Trainingが175件、Technical Skills Trainingが97件とトレーニング関連のサービスが1番多く、ついでコラボレーションやデザインレビュー、プロダクトデモ辺りが60-70件程度で続くような形でした。

1つのサービスで複数カテゴリ選べる上、カテゴリ間の境界も曖昧なため、上記はあくまで参考値となるのですが、ビジネス向けVRではトレーニングが1番先行しているという僕自身の肌感覚とも概ね合致した数字という印象です。

続いて、業界の一覧は下記のようになっています。

・Architecture / Engineering / Construction(建設)

・Automotive(自動車)

・Education(教育)

・Energy(エネルギー)

・Entertainment(エンタメ)

・Finance(金融)

・Food & Beverage(食品・飲料)

・Government(政府)

・Healthcare(医療・ヘルスケア)

・Information & Technology(IT・通信)

・Insurance(保険)

・Manufacturing(製造業)

・Pharmaceutical(製薬)

・Professional Services(サービス)

・Real Estate(不動産)

・Retail(小売)

・Transportation(運送)

・Travel(旅行)

ご覧の通り、ほぼ全ての業界といっても良いくらい、かなり広いカテゴリ分けになっています笑

物や空間を立体的かつ直感的に共有できるというVRの特性上、建設業や製造業、医療、教育といった業界が事例としては先行している印象ではありますが、あらゆる産業でVR活用が進みつつある状況になってきています。

さて、概要説明は以上で、この後は各ユースケース毎の気になったサービスや事例を紹介していきます。

1.トレーニング(Osso VR、Talespin、Equal Reality)

まず1つ目のユースケースとして、トレーニング関連のサービスを紹介します。

前述のとおり、産業向けのトレーニングVRは、どのエリアでも先行事例が多く、また事例が出ている業界も多種多様です。

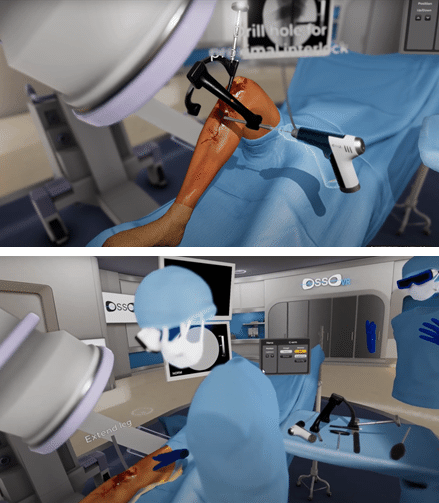

Osso VR(アメリカ)

▼ISVの説明文

Osso VRは、いつでもどこでも使用できるハンズオンの手術トレーニングおよび評価プラットフォームです。

Ossoは、医療機器トレーニングに独自の焦点を当てており、現在、11の医療機器企業と協力し、17カ国以上で使用されています。

Osso VRを使ったトレーニングは、査読付きの研究において、手術のパフォーマンスを230%向上させることが示されています。

Osso VRは、医療業界の外科トレーニングに特化している点が1番特徴的で、11社の医療機器メーカーとの連携を実現しているなど、かなり深く業界内部に入り込めている印象でした。

また、トレーニングの効果測定にもかなり力を入れているようで、分析機能などを積極的に押し出しています。

Oculus側がYou Tubeにも動画を公開していますが、手術器具の使い方や手術のプロセスを、いつでもどこでも学ぶことが出来る点を強調しており、現実ではシミュレーションが困難なことをVR上で学ぶという、VRトレーニングの王道を体現したような事例となっています。

TALESPIN(アメリカ)

▼ISVの説明文

テイルズピンは、未来の仕事のための人材育成とスキルアライメントを強化する空間コンピューティングプラットフォームを構築しています。

2015年に設立された同社は、独自のXRテクノロジープラットフォーム「Runway」を活用して、XRベースの学習・トレーニングアプリケーション、従業員の職務遂行を支援する複合現実フィールドツール、スキルデータの収集と調整の促進などを実現しています。

ロサンゼルスとオランダのユトレヒトにオフィスを構えるテイルズピンは、人々の目的と才能が一致し、情熱と仕事の境界線を曖昧にするキャリアパスを可能にする世界を思い描いています。

続いて紹介するのは、シングルプレイのトレーニングソフト開発に強みを持つTALESPINです。

サービスとしては、家の組み立て方などプロセスを学ぶことが出来るPropelと、フィードバック方法や共感のやり方といったヒューマンスキルのトレーニングを学べるCoPilotという2つを主に展開しているようです。

CoPilotの方は少しイメージが湧きにくいかと思いますが、例えばカスタマーサービスの場面で、もの凄く怒ってるお客さんにどのように対処すれば良いか?といったような、コミュニケーションの方法を学べる内容になってます。

※こちらも下に載せた動画を見てもらう方がイメージが湧きやすいです。

また、トレーニングコンテンツの作成ツールも提供しており、独自のシナリオ構築も出来るようになっているようです。

Equal Reality(アメリカ)

▼ISVの説明文

VRにおけるダイバーシティ&インクルージョン研修

トレーニングの3つ目の事例は、Equal Realityです。

こちらは、ISV上の説明文はダイバーシティ&インクルージョン研修をVRで学ぶという非常にシンプルな表現になってますが、具体的にはアバターを使って相手の立場を一人称視点で疑似体験することで、差別や不適切な行動がどのようなものかを学んだり、自分が持つ偏見を特定することが出来るという内容です。

一人称視点の疑似体験で当事者意識や共感を持たせるというのは、VRならでは身体性やインタラクションの要素を上手く活かしたトレーニングだなと思います。

こちらも、動画を見てもらう方がよりイメージが湧きやすいコンテンツかと思うので、ぜひ動画もご覧ください。

2.コラボレーション・ミーティング(Glue、Spatial)

2つ目のユースケースとして紹介するのは、コラボレーションやミーティング関連のサービスです。

このカテゴリのサービスは、コミュニケーションやドキュメント共有の機能によって、ブレストのようなクリエイティブな会議や、製品展示のデモやプロモーション等に活用されているケースが多いです。

Glue(フィンランド)

▼ISVの説明文

Glue Collaboration社(フィンランド、ヘルシンキ)は、クラウドベースのバーチャル・コラボレーション・プラットフォームを使用して、世界中のチームがより生産的で持続可能な方法でリモート・コラボレーションを行うことを支援しています。

Glueは、臨場感を提供し、効果的なライブコラボレーションのためのツール一式を、3D空間化されたオーディオを備えた、永続的でリアルタイムな、完全にカスタマイズ可能な仮想環境で利用することができます。

Glueはフィンランドをベースとしたコラボレーションサービスです。

特徴としては、顧客ごとにカスタマイズした事例を多数公開していることです。

直近のものとしては、MAILFERというワイヤーやケーブルのメーカーの工場や製品を3DCGで再現して、VR空間で製品説明を行った事例などが公開されています。

また、ボストン・コンサルティング・グループのBCG Platinionで、エンジニアやデザイナーがVR空間でハッカソンを行った事例など、コラボレーション要素がより強い事例も公開しています。

Spatial(アメリカ)

▼ISVの説明文

Spatialは、ビデオ会議や出張の必要性を排除し、空間にとらわれない新たなレベルの生産性を実現するARやVRのワークスペースを提供することで、まったく新しい共同作業のあり方を可能にします。

Spatialは、あらゆる部屋を3Dワークスペースに変える、デバイスに依存しないコラボレーションツールです。ユーザーは、世界中の人々とつながり、実物そっくりのアバターやナレッジワークツールを使って、アイデアやドキュメントをシームレスかつリアルタイムに共有し、繰り返し作業を行うことができます。

ユーザーは、これらの機能を使ってお互いにつながり、コラボレーションすることができます。- 本物そっくりの3Dアバター - スクリーンシェア - ホワイトボード - メモ+ドローイング - ウェブカムの存在 - あらゆるデバイス(モバイル、ウェブ、VR、AR)からの参加 - ブラウザ - OneDrive、Slack、Figmaとの統合 - 3Dモデルとファイルのアップロード

コラボレーションの2つ目はSpatialです。

Spatialは、VRミーティングアプリの中では1,2を争う知名度のサービスで、豊富な機能や、外部ツールとの連携、写真から作成するアバターなど、総じて完成度が高いサービスです。

Spatialは会議用途で使われているイメージが強かったのですが、直近の事例を見ると美術館や企業のショールームをSpatial上で再現するなど、展示プロモーションに近い活用用途も出てきているようです。

3. 3Dモデリング&プロダクトデザイン

最後に紹介するのは、プロダクトデザインや3Dモデリング関連のサービスです。

モデリング自体をVR空間で行うようなタイプと、CAD等の既存の3Dデータを取り込むタイプと、いくつかのパターンはありますが、総じてより直感的に3Dモデルの製作・共有を行うことに主眼が置かれています。

Gravity Sketch(イギリス)

▼ISVの説明文

Gravity Sketchは、世界初の没入型リアルタイム3Dデザインプラットフォームで、デザインチームやエンジニアリングチームが世界中から創作活動やコミュニケーションを行うことができます。

Gravity Sketchは、VR空間で3Dモデリングが出来るいくつかのツールの中でも、本格的なプロユース向けとして提供されているサービスです。

元々は有料版のプランしかなかったのですが、今年の1月頃に個人利用は無料になったようです。

Gravity Sketchの用途としては、自動車や電気ドリルのような製品を、サイズ感や使い心地をVR上で確かめながらより直感的にデザインできるという点を押し出しています。

Nanome(イギリス)

▼ISVの説明文

Nanomeは、私たちが分子レベルで科学を理解し、設計し、交流する方法を変えようとしています。Nanomeの没入型ワークスペースでは、科学者やエンジニアが共同で分子構造の視覚化、修正、シミュレーションを行うことができます。

適用可能な業界は、バイオファーマ、化学エンジニアリング、材料科学、教育などです。

Nanomeは分子構造を取り扱う科学者に特化したサービスです。

本記事のリサーチをするまで僕も認知出来てなかったサービスなのですが、分子構造の可視化や把握というもの凄く具体的な場面に特化しているだけあって、細部の作り込みがしっかりされていそうな印象でした。

下記のTechCrunchの記事を読むと、三次元の複雑な分子構造を2Dモニターで理解することの難しさに着目したサービスのようで、物理スケールを無視した上で、3Dで直感的に共有が出来るというVRの特性を上手く活かしたサービスだなと感じました。

TechCrunchの取材に対して「構造を理解することにより、ユーザーは自分たちのデザインがどのように機能するかを理解することができます」と同氏はメールで語った。「しかし、創薬のための研究開発プロセスは2Dモニター、キーボード、そしてマウスに依存しており、複雑な3D構造や相互作用の理解が制限されていることから、1つの薬剤あたり平均25億ドル(約2614億円)にもおよぶ巨額の研究開発コストの原因となっています」。

業界としても、食品・飲料メーカーの他、製薬・化学や教育分野への進出を考えているようで、今後の展開が楽しみなサービスです。

まとめ

今回は、Oculus ISV Programを切り口に、ビジネスVRの最新事例の紹介をお届けしました!

本記事ではVRヘッドセットのメーカーであるOculusのプログラムに登録されているサービスを調査したため、事例がVRを主軸としたサービスばかりになっています。

実際には、ARやMRについても、プロモーションや現場の作業支援といった文脈でビジネス活用が広がっているので、いつか気が向いたらそちらの記事も書きたいなと思います。

この記事だけでは紹介しきれていない事例もたくさんあるので、もし各業界のより詳しい事例を知りたいという方は、ぜひご相談くださいー!

また、XR業界のこれからがどうなるのか気になるという方は、Meetyで僕のカジュアル面談もオープンにしてるので、ぜひご連絡いただけると嬉しいです!

それでは、また!