小さな大勝利

この記事はアドベントカレンダー企画「みんなの北星」2日目の記事として執筆した。

授業をしていて本質的ではないところにイラッと来てしまうことがある。そのひとつが「大福帳の表裏」だ。

大福帳というのは授業のコメントをA4の表裏に15回分まとめられるもので,毎回配布して毎回回収&返答記入というサイクルで運用する。過去にも何度か言及してるけど見つかったのが僕の説教おじさんぶりが発揮された記事でなんともかんとも。PDCAは好かんとか言ってるのにね。

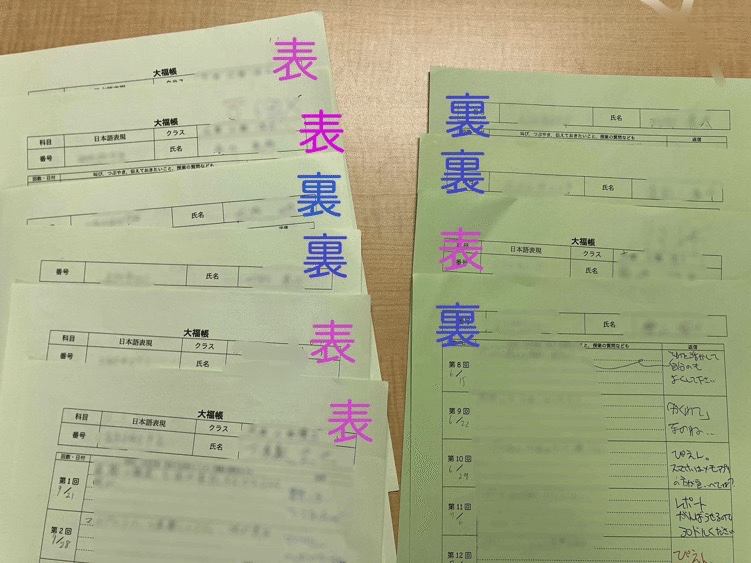

大福帳は毎回授業開始時にやるウォーミングアップの課題が終わったら配布して授業終了時に各自が提出して帰る仕組みになっている。学期の前半はいいのだけど,後半に入ると提出されたものの表裏がかなりごちゃごちゃになる。状況を再現するとこんな感じだ。

これを読むときや読む前に全部揃えるのは,たとえ1〜2分のこととは言え「ンモー」となる(分からない人は「かりあげクン」を見よう)。

これは別に学生が読む人のことを考えてないというわけではないし,もちろん学生に「表を上にして出すように」と言えばある程度は改善されるが,それでは面白くない(ここ重要)。そもそもの原因は学期の後半は大福帳の裏に記入することにある。つまり,(1)後半になると書いたままの裏面を上にして出す,(2)常に表に出すかが人によって違うことと,(3)前の人の出したとおりに出すの3パターンが混在することによって起こる。

たいていの人は(3)になっていると考え,とにかく見た目で表裏が分かりやすくなるように大福帳にひとつだけ加工した。

加工というのは右上の切り込みである。これで前の人が表裏のどちらで出ているかがすぐに分かるのでおそらく多いであろう(3)の人はそれに従うし,常に自分のポリシーを持って(1)(2)にしている人はいないと思うのでみんな揃うはず。というわけで結果を見てみよう(ある日の授業終了後)。

きれいに重ねる人はあまりいないのだけど,みんな裏面にして出している。ちなみに最初の人は私が休んだ人の大福帳を裏にして置いていたので裏面を上にして出している。

もちろん気にせず常に表で出す人もいるのだけど,切り込みを入れることでそういうのをすぐに抜き出して揃えることができるようになった。というわけで私の大福帳記入QOL(おおげさ)は著しく向上した。すなわち大勝利である。

ちなみに問題に対して人の心がけとか気持ちのようなものを問題にするのを心理主義と呼ぶ。それに対して本当の原因はともかく問題が解決すればいいというのを工学的解決法と呼ぶ。いろんな物事ってともすると心理主義的に考えがちだけど,これは自己責任と繋がりやすく,生きづらい気がするので,なるべく心の問題とは切り離して考えたい。