産業保健・健康経営のインプット大全

「産業保健・健康経営の分野で、活躍する人材になりたい!」と思っている方に向けて、インプット(勉強)の方法を網羅的にまとめました!働くひとと組織の健康創りを目指そうと決めた人が、学びをハックできるようになれば幸いです。

一緒に学んでいきましょう!

産業保健の王子こと@yasumasa1995 による必見のインプット大全。

— 小橋正樹 / oneself. 代表 (産業医) (@masaki_kobashi) February 23, 2021

この熱心さは希少種レベル!笑

また恐れ多くも産業保健オンラインカフェが「産業保健の民主化に貢献したで賞」をいただきましたですありがとう🙇♂️

転換点とか嬉しい、最近は他力本願だったけどやる気出た!笑https://t.co/Nuz0Ab00Jf

1.登録必須!おすすめできる5つのメルマガ

まずはメルマガです。無料で登録できるものを5つご紹介します。

【1】厚労省人事労務マガジン

産業保健人材としては厚生労働省の動向をキャッチアップすることはマストです。厚生労働省のメルマガ登録は必須ですることを推奨します!

ちなみにバックナンバーも全てこちらのページから閲覧可能です。2010年10月6日配信のものからWEBで全て公開されています。

【2】協会けんぽ

「協会けんぽ」の呼び名で知られる日本の健康保険を運営する全国健康保険協会のメルマガです。支部ごとに登録する形式となっています。僕は協会けんぽ東京支部のメルマガを登録しています。

毎月1回配信される広報誌の「社会保険新報 」についても、メルマガに案内が記載されているので毎月チェックしています。社会保険の基礎知識や法改正をおさらいしつつ、協会けんぽが何に力を入れているのかが何となく推察できるので念のため見るようにしています。

【3】労政時報

労政時報とは、株式会社労務行政が提供する有料会員に向けた人事部門専門の情報提供サービスです。 1930年に紙媒体の定期刊行誌の提供をはじめて、現在はWEBでの情報提供もしています。

会員のサービスは有料ですが、メルマガは無料で登録可能です。

ちなみにこのメルマガの一番冒頭にある広告枠は、お〜あの企業がここに広告出向しているのか〜となります。

【4】健康経営倶楽部マガジン

「健康経営アドバイザー」「健康経営エキスパートアドバイザー」の資格を運営している東京商工会議所のメルマガです。

【5】BizHint

BizHintは、ビジョナル・インキュベーション株式会社(旧:ビズリーチ)が運営している企業経営者や人事に向けたWEBメディアです。

人事向けWEBメディアだと、他にも日本の人事部、HR pro、HR Zinなどがあります。記事の質としては、BizHintが1番高いと言われています。メルマガを有料で配信する際の広告費についてもBizHintはメディア立ち上げ当初から1本あたり30万円〜とかなり高価格帯にして綺麗なHTMLメールにより質の良いリードをたくさん取るサービスとしてポジショニングしていたため、1つ1つのコンテンツの質が高くておすすめできます。

【6】その他

この5つの他だと、危険有害業務系の産業保健に関わっている方の場合は「中災防メールマガジン」も登録しておくと良いかと思います。労務系だと名南経営の「労務ドットコムメールマガジン」も自分は登録しています。

また、産業保健というよりはスタートアップに関わる方向けのメディアですが「BRIDGE」のメルマガもおすすめです。産業領域で最先端のビジネスとしてどんな事業が創られているのか、何にお金と人が集まっているのかをざっくり掴むことができます。

ヘルスケアや医療の領域のスタートアップについて学べるのでおもしろいです。

2.おすすめできる3つの資格

産業保健領域の資格というと、医師、看護師、保健師など医療系の専門資格のイメージが強いかと思います。今回は、人事労務や産業保健関連のビジネスパーソンなど全般におすすめの3つの資格をご紹介します。

3つとも知識が体系化されていて、教材もクオリティが高く、資格として洗練されているなと思います。「産業保健の勉強をしたいけど、何から始めたらいいかわからない!」という方にはとりあえずこの3つを勉強してみるのはいい選択肢の1つです。

【1】衛生管理者

衛生管理者は50名以上の事業場で選任の義務があります。そのため、人事や総務が免許を取得している会社がほとんどです。

産業保健や健康経営に関わる仕事をしていて、衛生管理者を持っていない(あるいは同等の知識を持っていない)というのは、お話にならないことが多いです。産業保健の分野で実務経験を1年間積んだら受験資格を満たせるので、サクッと受験して合格しちゃいましょう。

勉強の難易度はそこまで高くないですが、試験センターまでの道のりは険しいので注意してください。片道2〜3時間コースです。

【2】メンタルヘルス・マネジメント検定

メンタルヘルス・マネジメント検定とは、大阪商工会議所が運営している資格です。公式サイトでは「働く人たちの心の不調の未然防止と活力ある職場づくりを目指して、職場内での役割に応じて必要なメンタルヘルスケアに関する知識や対処方法を習得していただくものです。」と紹介されています。

2種(ラインケアコース)と3種(セルフケアコース)は簡単です。「メンタルヘルス・マネジメント検定II種・III種 テキスト&問題集」を1〜2周すれば、サクッと受かると思います。公式テキストは無駄に高いので買う必要ないです。どちらも年に2回試験が行われています。

メンタルヘルス・マネジメント検定の2種と3種のテキストといえば、「犬が表紙のやつ」が鉄板だったのですが、

— やすまさ@産業保健の王子 (@yasumasa1995) June 14, 2021

2021年に新しいver.になり、「人間」が表紙になっていました。笑https://t.co/Ti7gAZ1aKH

1種(マスターコース)は記述問題があって難しいです。「公式テキスト」を広く浅く勉強して、どの範囲からの出題でもキーワードを抑えて記述できる状態まで勉強する必要があります。2020年11月の試験の合格率は21.3%でした。1種は試験は年に1度のみです。僕自身は記述が2点足りずに落ちて、翌年ギリギリで合格できました。

ストレスチェックを作った川上憲人先生が監修に入っているので、教材のクオリティもしっかりしています。

#メンタルヘルス・マネジメント検定 の1種合格してた〜。うれしいなぁ☺️

— やすまさ (@yasumasa1995) December 24, 2020

去年は記述が2点くらい足りなくて落ちたから、2度目の正直! pic.twitter.com/54u55VExES

【3】健康経営アドバイザー

「健康経営アドバイザー」「健康経営エキスパートアドバイザー」とは、東京商工会議所が運営している資格です。東京商工会議所のHPによると、「経済産業省からの委託を受けて2016年に誕生し、これまでに延べ2万人以上が受講しています。」とのことです。

この資格については、情報が少なかったので僕自身が受験した時の体験とあわせて徹底解説したnoteを書いているので、興味のある方はぜひご一読ください。

健康経営アドバイザーは、誰でも3時間で合格できるのでサクッと取得してしまうのがおすすめです。一瞬でそれっぽい肩書きを手に入れることができます。

ちなみに、産業保健系のビジネスパーソン向けの資格としては「社会保険労務士」が一番上位の国家資格かと思います。ただし難易度があまりにも高くて万人にはおすすめしません。僕は3,000時間ほど勉強して不合格だったので諦めました。笑

あとはFP(ファイナンシャル・プランナー)も社会保険まわりの知識を身につけつつ、お金に強くなれるのでおすすめです。ザ・産業保健、な資格ではないですが、FP3級だけ取得しました。

3.産業保健のバイブル的な本

産業保健についての書籍はいろんなタイプのものがあります。健康に関する一般書に近いものもあれば、産業医や保健師など医療職に向けたコテコテの医療系専門書から、社労士や弁護士に向けた法律系専門書まで。

今回バイブルとしておすすめする3冊は、僕のような非医療職のビジネスパーソンも含めた産業保健に関わる人のうち、初学者におすすめの本です。

【1】職場の健康がみえる

1冊目のバイブルは、『職場の健康がみえる 産業保健の基礎と健康経営』です。簡潔な文章とイラストで、難しい産業保健の概念が本当にわかりやすく理解できるのでおすすめです!

実はこの「みえる」シリーズは看護学生の中だと知る人ぞ知る本らしいです。同シリーズとしては『病気がみえる』系の書籍が多く出ており、他にも『公衆衛生がみえる』なども出版しています。

「みえる」シリーズの産業保健バージョンがついに出るぞ!と、出版される際は少し話題になっていました。

【2】産業保健ハンドブック

2冊目のバイブルは、『産業保健ハンドブック』です。産業保健の現場で求められる基礎的な知識が凝縮されています。小さくて薄いので持ち運びしやすく、常備するのにも適していておすすめです。

「あれ、そういえば衛生委員会の議事録って何年間保存義務あるんだっけ?」といった現場で起きた疑問を調べるのに、まずは産業保健ハンドブックを開いてみるということが習慣化していました。知り合いの保健師さんで常にこのバンドブックを持ち歩いてる方もいたので、本当にギュッと産業保健の実務でよく使う知識がまとまったハンドブックだと思います。

毎年9月に新しい版が出版されているので、iPhoneと一緒に買い替えるといいかもですね。笑

【3】図解でわかる人事労務の知識

3冊目のバイブルは、『図解でわかる人事労務の知識』です。簡潔な文章と図解で解説されているので読みやすいと思います。「労基法ってなんですか?」「安全配慮義務ってなんですか?」というレベルの初学者に向けて書かれた本で、人事労務の全体像を把握するのにおすすめの1冊です。

【番外編】人によってはおすすめの5冊

万人に絶対おすすめできる3冊を選ぶとしたら上記の3つになるのですが、めちゃめちゃ実務で役立っている本は他にもたくさんあります。特に僕自身が読んだ中で、こんな人には激推しです!っていう5冊だけご紹介します。

【1】労働衛生のしおり

危険有害業務に関わる産業保健人材のバイブルです。産業保健ハンドブックの危険有害業務バージョンのような位置付けです。製造業で工場の労働者の産業保健に関わっている方などは1冊持っておくと便利かと思います。

【2】健康診断ストラテジー

分厚くて大きいので、辞書的な使い方をすると良いかと思います。ストラテジーシリーズは中身が濃すぎるので、ある程度本腰入れて勉強したい方におすすめです。その中でも、産業保健の中核となる健康診断について扱った『健康診断ストラテジー』はぜひ読んでいただきたい本の1冊です。そもそも年に1回労働者に健診義務付けているのは世界でも日本だけだよね、という問題提起から入る感じがとても熱いです。ただしお値段は5,500円とかなりお高め。入門書は読み終えて「もっと専門的に学びたい!」というステップになったら検討してみてください。

【3】図解人材マネジメント入門

組織の課題解決を目指している人におすすめの1冊です。組織課題を考える上で課題を構造化するためのフレームワークを図解でサクッと学ぶことができます。クライアントへの提案資料を作るときや、自社の健康課題を分析するときに役立つかと思います。

【4】公衆衛生がみえる

産業保健・健康経営に関わる非医療職の方にぜひ読んでいただきたい本の1つが『公衆衛生がみえる』です。下手な健康経営のチャラチャラした表面的な内容の本を読むより、よっぽど公衆衛生の基礎・全体像をざっと学ぶことの方が役立つかと思います。なぜなら産業保健・健康経営という概念が「公衆衛生×経営」という公衆衛生と切っても切れない関係性だからです。

『公衆衛生がみえる』の大見出し

・公衆衛生と疫学・統計

・医療と社会

・保健と福祉

産業領域のみならず、疫学、医療政策、社会保障制度、地域保健など、幅広い視点から人の健康を社会でどう創っていくかを学ぶことができます。

【5】最新重要判例200

僕は法律の知見がある程度強かったので、クライアントへの提案をする際に過去の最高裁判例を調べまくって、提案の根拠にすることがしばしばありました。とある企業で、「HIV検査を社内で福利厚生として実施することを検討しているのですが、注意すべきことはありますか?」という相談があって、健康診断やHIVに関連する最高裁判例を洗いざらい調べて論点整理をするのにこの本が非常に便利でした。

産業保健・健康経営の意思決定の根拠となる材料には、法令や行政通達、最高裁判例、労基署の助言や指導内容、疫学的なエビデンス、他社や自社での事例、などがあるかと思います。最高裁判例を提案の根拠となるファクトとして提示できるようになると強力な武器になるのでおすすめです。

今回ご紹介した3冊のバイブル&5冊のおすすめ本以外で、実務で使い倒しているものとしては、『メンタルヘルス・マネジメント検定1種の公式テキスト』と『健康経営アドバイザーのテキスト』があります。どちらも体系化されていてわかりやすいです。

4.フォローしたい!産業保健系Twitterアカウント

情報収集に欠かせないのがSNS。その中でもTwitterは気軽に産業保健分野のキーパーソンの発信をリアルタイムで受けとれるのでおすすめです。フォローすると産業保健関連の情報を収集しやすい7名のアカウントをご紹介します!(あくまで一例です)

【1】大室正志さん

ちょっとミーハー感がありますが、1人目に紹介したいのが産業医の大室正志先生です。おそらく産業医としては1番メディア露出が多い方なんじゃないかと思います。

金曜日のオフレコは佐々木さん独立記念会。

— 大室正志 | 産業医 (@masashiomuro) February 10, 2021

打率の高い起業は意外とミドル(クラブハウスも!)というデータもあるそうですしミドル起業応援会として。それにしても今回の麻野さん、カイジに出てくるウダツの上がらない人に見える

笑。#OFFRECOhttps://t.co/luYEVGLcFD pic.twitter.com/NAyP5TI0Hr

【2】ガチ産業医さん

産業保健のオンラインコミュニティ「COEDO」を運営している産業医の先生です。産業保健分野の情報を積極的に発信されていて、1つ1つのツイートがとても勉強になります。フォロー&通知設定必須です。

COEDOで学んだ方が、実践しました!生かしました!ってツイートを見ると何ものにも変えがたい喜びがある。

— HPVワクチン2回接種済のガチ産業医🐯 (@fightingSANGYOI) February 15, 2021

そして、まだまだこれからすごい人が出てくるから、それも楽しみ☺️

一応名前は出してない?けどちょっと調べればすぐわかると思います。(少なくともCOEDOに参加すれば)

【3】小橋正樹さん

産業医として最前線でいろんな企業を担当しつつ、情報発信も積極的にされている先生です。Facebookの無料コミュニティ「産業保健オンラインカフェ」を運営されています。

Clubhouseで産業医仲間と昨夜話してみたけど想像より面白かった。

— 小橋正樹 / oneself. 代表 (産業医) (@masaki_kobashi) January 29, 2021

すぐ飽きるかもだがまずは難しいこと考えず流れに乗るのも一興かと。

というわけで今夜22時か23時から産業保健オンラインバーClubhonse店をOPENしてゆるトークしてみましょうか🍻

興味ある方いればリプなりDMなりくださいませ🤵♂️

最近英語のツイート多めです。

【4】山田洋太さん

人事が選ぶNo.1健康管理システムCarelyを提供している株式会社iCAREの代表です。iCARE関係のツイートが多めですが、オープンに専門家とTwitterで議論していたりもして胸熱です。

皆さんってPHRってどう思います?

— 山田洋太/iCARE 代表取締役CEO 健康管理SaaS「Carely」 (@yotayamada) January 15, 2021

パーソナルヘルスレコード。

何が課題なんでしょうね。

Googleも頑張って参入したのに撤退せざるを得なかった大きな領域。

紐解いていかないとだなぁ。思うところある方、是非DMくださいませ。なんなら軽くディスカッションしましょー。じっくばらんに。

【5】ネコピンさん

学会関係のツイートが多めで、僕はそのあたりがとても疎いのでほぉ〜〜〜となることが多いです。

やります!

— ネコピン🍫チョコガスキー@皆ひとりじゃないよ! (@kappy09091) February 8, 2021

産業看護職の皆様ぜひご参加ください😸&お知らせください

【2020年度日本産業精神保健学会 産業看護職部会企画 セミナー・交流会】

◆日時:令和3年3月13日(土)13:30~15:30

◆定員:産業精神保健活動に携わる看護職80名

◆参加費:無料https://t.co/pQ0htOsXsF

【6】向井蘭さん

弁護士の視点で労働問題に関するツイートをされているので勉強になります。Podcastで「社長は労働法をこう使え!」という番組をされています。

やはり歩合給を残業代として支払う仕組みは、国際自動車事件最高裁判決の影響を受けて今後は否定されそうです。完全歩合給制度(割増賃金はもちろん支払う)しか無さそうです

— 向井蘭 (@r_mukai) February 10, 2021

運送会社の「残業代未払い」、満額の計6200万円支払いで和解 判例も影響か https://t.co/N5w0OVgx5o @bengo4topicsより

【7】大河内満博さん

社労士の先生で、社会保険労務士試験の労働法分野の講師をされている方です。おそらく「日本で1番の労働法オタク」だと思います。異常なレベルで労働法の知見が深くて、すごすぎて理解不能なおもしろいツイートをよくしています。

最低賃金法第1条の冒頭部分「賃金の低廉な労働者」の解釈については限定用法(制限用法)とも叙述用法(非制限用法)とも解せます。

— 大河内満博(社労士講師Oh_Coach) (@tomofullmoon) February 14, 2021

限定用法では「労働者のうち賃金の低廉な労働者に限り」という意味ですが、叙述用法では「労働者というものはおしなべて賃金が低廉であるものだが」という意味です。

僕もときどき産業保健関係のツイートをしているので、フォローしてもらえたらとても嬉しいです!笑(@yasumasa1995)

【データヘルス集中改革プラン】

— やすまさ (@yasumasa1995) February 11, 2021

・2021年3月〜特定健診をマイナポータルと紐付け。40才未満の健診結果についても、順次提供開始。

・同時並行で健康診断の記録様式を策定。

・民間のPHR事業者とのAPI連携開始。

2〜3年で、健診結果の規格統一は一気に進む気配。https://t.co/ummtiKtTjq pic.twitter.com/eYmt6SQQJd

5.ベンチマーク企業のIR情報

産業保健業界の動向をキャッチアップするには、厚生労働省の動きや法改正の情報を勉強するだけだと遅すぎます。最先端の市場動向は民間企業、特にスタートアップや上場企業で業界をリードしている会社が新規事業として挑戦している事業内容にあらわれてきます。

そのため、産業保健に近い領域で事業展開している企業をベンチマークして、プレスリリースや決算説明資料などのIR情報を見るのがおすすめです。

こちらの7つの企業は、産業保健や健康経営に関連する事業を提供している会社の一例です。すべて上場企業なので、IR資料には誰でも容易にアクセスできます。

産業保健のベンチマークすると良さげな企業

【1】エムスリー

【2】メドピア

【3】エス・エム・エス

【4】ベネフィット・ワン

【5】バリューHR

【6】アドバンテッジ・リスクマネジメント

【7】メドレー

僕は楽天証券のiSPEEDを利用して、各社のIR情報を閲覧するようにしています。無料で使えて便利なツールです。

【ARMのResily買収について】

— やすまさ@クラファン挑戦中! (@yasumasa1995) September 8, 2023

ストレスチェック業界最大手のアドバンテッジリスクマネジメント(ARM)が「OKR管理のSaaS+コンサル」を提供しているResilyを7000万円で買収(全株取得)しました。

SaaSが安く買い叩かれ「産業保健」と「人材管理」の統合が進むトレンドの始まりな気がします。

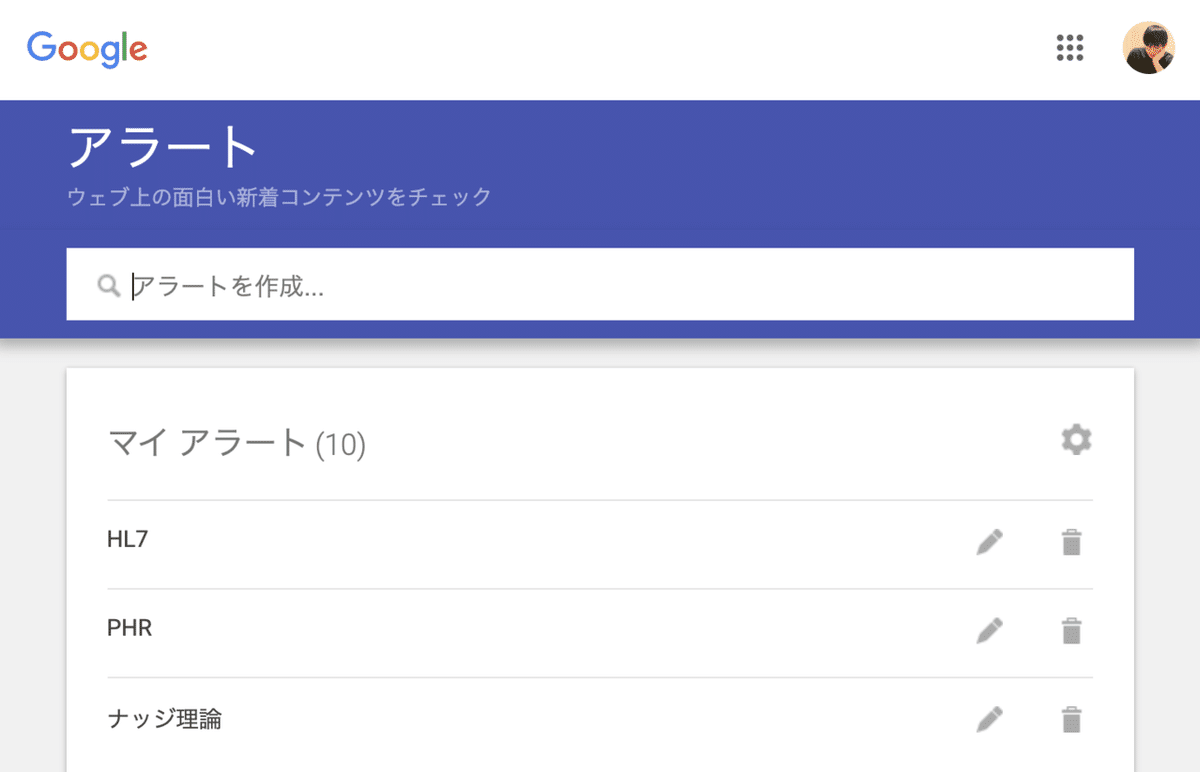

6.Googleアラートで産業保健のニュースを受け取る

「Googleアラート」を使うと、特定のキーワードが含まれる記事が公開されると通知メールを受け取ることができるようになります。

僕自身は「産業保健」「PHR」「自殺」などのキーワードを登録して、このキーワードを含む記事を通知してもらうように設定しています。

ニュースサイトやSNSでは拾いきれないニッチな記事にも気づくことができるようになるのでおすすめです。

また、企業を相手にしている方は「お客さんの会社名」をキーワード登録するとプレスリリースの更新などをすぐに受け取れるので便利です。カスタマーサクセスとして担当していたクライアントの社名は必ずキーワード登録しておいて、クライアントとのミーティングのアイスブレークに直近のプレスリリースについて話題に出すよう徹底していました。お客さんとの信頼関係構築のためにかなり使えます。

7.産業保健のオンラインコミュニティ

産業保健を勉強する上で外せないのが「オンラインコミュニティ」です。Facebookグループ、Slackなどを活用して産業保健を学び合うコミュニティがたくさん生まれています。代表的な4つのコミュニティをご紹介します。

【1】産業保健オンラインカフェ

まずは産業保健オンラインカフェ。Facebookグループで、無料で入れます。産業医の小橋先生が運営しているコミュニティです。

対象は「産業保健と何かしらの関わりがある方」です。具体例として、「産業保健専門職、人事労務、労務専門職、産業保健領域のヘルスケア産業従事者、産業保健に興味や関わりのある経営者、産業保健に興味や関わりのある医療職・医療系学生 ...etc」と記載されています。誰でもウェルカムなコミュニティです。

メンバーは2021年2月時点で1090名が入っていました。

【2】TERAKOYA

TERAKOYAとは、クラウド労務管理サービス「Gozal」を提供する株式会社BECが提供している人事労務担当者向けコミュニティです。Slackのコミュニティです。

簡単な審査はありますが無料です。人事労務に関わる人であれば基本的にどなたでも入れるかと思います。

【3】COEDO

COEDOは、全国の産業保健職がオンラインで学び合い、議論できるコミュニティです。Facebook、Slackのコミュニティがあり、毎月豪華なゲストを招いた会員限定のオンラインセミナーを受けることができます。動画は後日閲覧することもできます。

CAMPFIRE Communityから毎月1,000円で会員になれます。

会員数は2021年2月時点で145名ほどのようです。Facebookグループには141名が入っていました。

ガチ産業医さんが運営されています。

【4】さんぽ会

さんぽ会は産業保健に携わる方の研究会です。古くからあるコミュニティです。年会費は5,000円です。

普段は毎月オフラインで勉強会を開催していたのですが、今はオンラインでの開催になっています。Facebookグループでイベントの告知があります。

8.NewsPicksで「ヘルスケア」「医療」の通知設定

NewsPicksはニュースだけでなく、「ニュースに対する有識者のコメント」を読むことができるサービスです。

こんな感じで、新着のニュースとコメントを閲覧できるので、興味のあるニュースを探しやすいです。

9.チャンネル登録したいYouTubeチャンネル

産業保健系YouTuberはいないことはないのですが、まだあまり盛り上がっていないのが現状です。もしこのチャンネル面白いよ!というチャンネルを知っている方がいたらぜひ教えてください!(自分でもYouTubeチャンネル作りたいんだよなぁ〜)

【1】厚生労働省

お堅い動画が多めで、ぶっちゃけ面白くないので僕はほとんど見てないです。ときどき、厚生労働大臣のプレゼンを見て、ほぉ〜となるくらい。ただ、頑張って色んな動画コンテンツを作ってはいるので、登録しておくと良いかと思います。

働き方改革の日本現代話シリーズとかは地味にツボでした。笑

【2】ABEMA報道リアリティショー

さまざまな社会問題を鋭い切り口で議論しているので非常に面白くてつい見てしまいます。産業医制度について、ひろゆきさんがキレッキレの議論をしていたりして、胸熱でした。

【3】NewsPicks

NewsPicksは動画コンテンツも尖っていて面白いのでおすすめです。

上記の3つのチャンネル以外だと、「堀江貴文」「マコなり社長」「中田敦彦のYouTube大学」「新R25インタビューチャンネル」「両学長リベラルアーツ大学」などが学びの多い動画がたくさんありおすすめです。

YouTubeで「産業保健」と検索してみたら、なんと洋太さんのプレゼンが出てきたので載せておきます。笑

10.耳でインプットする!おすすめPodcast

Podcastは、耳でインプットできるので、ジョギング中や通勤の移動時間などを有効活用できます。無料でこんなに勉強させてもらって良いのだろうか、というくらいにクオリティの高い3つの番組をご紹介します。

【1】向井蘭の『社長は労働法をこう使え!』

1番おすすめしたいPodcastは弁護士の向井蘭さんが提供している『社長は労働法をこう使え!』という番組です。

労働関係の実務で起きているさまざまな問題に対して、向井蘭さんがわかりやすく問題を整理して解決策を解説していただいています。聴いているだけで、労働法や労務問題への対応について詳しくなるのでおすすめです。

【2】人事・労務の豆知識

2つ目が『人事・労務の豆知識』という社労士事務所さんが提供している番組です。

こちらも話題になっている人事・労務関連の問題について、わかりやすく解説されています。

【3】飯田浩司のOK!Cozy up!

3つ目が、産業保健と直接は関係ないのですが、飯田浩司さんの『OK!Cozy up!』です。実社会で起きているニュースをゲストと深く議論しているので、なるほどこの問題の背景にはこんなことがあったのか!と学ぶことができます。

他には、大久保圭太の「財務アタマを鍛えるラジオ〜マネトレ〜」、聴く日経ヘッドライン、伊藤洋一のRound Up World Now!、などを聴いています。無料で色々学べるいい時代ですよね〜。耳だけで手軽にインプットできるのは最高です。

11.ヘルスケアサービスを使ってみる

ヘルスケアに関わる新しい技術やビジネスに触れることは、とても刺激的でモチベーションもあがりますし、仕事での着想も得やすいのでおすすめです。個人的に注目していたもので実際に試したものを7つご紹介します!

【1】Apple Watch

いわずもがな、ティム・クックCEOの大きな功績の1つとも言えるAppleのウェアラブルデバイスです。僕は昔シリーズ4を半年ほど利用していて売却しました。心電図が計測できるようになったので、再度購入を検討しています。廉価版のSEだと3万円ちょっとで買えます。心電図が使えるSeries6は4.7万円です。

Apple Watchといえば、慶應義塾大学がApple Watchを利用した心電図の実証検査を開始するリリースを出していて少し話題になりましたね。とても楽しみです。

【2】オーラリング

オーラリングとは、DaiGoさんも利用している睡眠計測に強い指輪型のウェアラブルデバイスです。個人的には一番注目しているウェアラブルデバイスの1つです。指輪って一番邪魔にならないなぁと。

Amazonだと5万円近くします。英語がある程度わかる人は公式サイトから購入した方が安く買えるのでおすすめです。円とドルの為替レートによって価格は変動しますが、ざっくり3.5万円ほどで購入することができます。指輪のサイジングキットでサイズを決めて、発注します。

僕は公式サイトから購入したのですが、買ってすぐに指輪を紛失したので、使えてません。(涙)自分の多動っぷりに悲しくなります。

オーラリング届いた!わくわく。

— やすまさ (@yasumasa1995) February 5, 2021

けど思ったよりぶかぶかやった😅

9号ではなく、8号にしといたらよかったかなぁ。#オーラリング pic.twitter.com/2Pd86dd2Ef

『えんとつ町のプペル』のプペルのように、オーラリングを探しています。

【3】first call

first callは、MedPeerグループの株式会社Mediplatが運営している、オンライン医師相談サービスです。個人向けも法人向けもサービスを展開しています。個人の場合は、月額550円で利用できます。初月は無料です。

僕はdヘルスケアのアプリ経由で無料で一度持病について相談させていただいたことがあります。わずか数分以内に2名の医師から返信があって驚きました。一体どんな仕組みで裏側を実現しているのか気になります。

【4】ファストドクター

夜間に医師を家に呼んで、夜間往診をしてもらえるサービスです。LINEでチャット問診後、電話で詳細を問診して1時間後くらいで医師が家に来て驚きました。決済もクレジットカードで簡潔し、感動でした。

現在1日約1,000件の問い合わせがあるそうです。合計50名の看護師がメディカルコールセンターを運営して、1件1件丁寧に電話問診の対応をしています。

諸事情でファストドクターを使う機会があったのだけど、やっぱりお医者さんってすごい…。

— やすまさ (@yasumasa1995) February 15, 2021

触診だけでそこまでの情報わかるんだ、って驚き。

何がわかって、何がわからないか、今後の経過としてどんなパターンが考えられるか、緊急性要するものと最も可能性高いものを瞬時に構造化できる驚き。

【5】BASE FOOD

BASE FOODは完全栄養食のパンやパスタです。完全栄養食に一時期ハマって色々調べていたことがあったのですが、恐ろしくまずいものが多いです。その中でもBASE FOODは個人的に美味しく食べることができたので、毎月定期購入を続けています。単価設定や定額購入を促すマーケティング手法、モニターを募集して意見回収しながらユーザーと共に商品開発をしている姿勢なども参考になります。ただ、美味しくないと友人に言われたこともあるので、好き嫌いはあるかと思います。

「食事の時間を減らしつつ、栄養は摂りたい」

— やすまさ (@yasumasa1995) June 22, 2020

というトレードオフな要望を叶えてくれるBASE FOODはいいかもなと思ってスタートキットを買ってみた。

栄養成分表示がすごすぎてびっくり!笑#BASEFOOD pic.twitter.com/atJryYOLJU

【6】MY未病カルテ

MY未病カルテは、神奈川県が提供しているスマホアプリです。未病(病気ではないが不調な状態)の計測を行ったり、健康診断の結果を管理したり、予防接種の履歴を管理したりできます。厚生労働省が推進していこうとしているパーソナルヘルスレコード(PHR)の構想をいち早く具現化しています。

正直ユーザビリティは微妙ですが、マイナポータルとのAPI連携も既に実現しており、PHRの構想を国に先駆けて動いている取り組みとしてウォッチすると良いかなと思っております。

【7】CARADAお薬手帳

ルナルナで有名なエムティーアイさんが提供しているお薬手帳のオンラインサービスです。自分が処方された薬が自動でアプリ内で管理できるようになって、いつ使えば良いのかわかりとても便利だなと思いました。

エムティーアイさん、お薬手帳もやっていたのか。

— やすまさ (@yasumasa1995) February 12, 2021

薬の情報いつでも見れるし。

未導入の薬局でも、アプリ入れてればお薬手帳として使えるとのこと。

めっちゃ便利だ。#CARADA #エムティーアイ pic.twitter.com/8Vpy1dzh63

どういうお金の回り方しているのかがよくわからなかったので、今度詳しく調べてみようと思います。

今回紹介している 7つ以外だと、「あすけん」が最近気になっています。食事管理のアプリで、周りの友達で使っている人は何人かいるのですがかなり良さそうです。食生活を見直したいので課金しようかな〜と思っています。

あとはユーグレナがヘルスケア事業をどう展開していくのかはこれからも注目しております。

12.産業保健系の学会

インプットのラスボス的存在が「学会」です。インプットのラスボスであると同時に、アウトプットのラスボスでもあります。僕自身は、「日本産業保健法学会」「日本自殺予防学会」に入っています。

どの学会も年会費が1万円ほどはかかってしまう上に、最初のうちは有効活用するのが難しいです。まずはオンラインコミュニティの「COEDO」や「さんぽ会」で学びを深めて、より専門性を高めたくなったら興味のある学会に入会するのが良いかと思います。

【1】日本産業衛生学会

日本で一番大きい産業保健関係の学会です。正会員年会費は1万円。理事長は川上憲人さんです。正会員は2020年3月1日時点で8,195名います。

自分も入会するか悩み中です。

Carelyの広告を掲載いただいたりもしています。

【2】日本産業ストレス学会

「産業保健×ストレス」の学会です。理事長はもともと川上憲人さんでしたが、2020年〜堤明純さんになっています。入会金が3,000円かかります。年会費は7,000円です。

【3】日本産業保健法学会

「産業保健×法律」のプロ集団学会です。先日僕も入会しました。入会金は3,000円ですが2021年11月30日まで無料です。年会費は10,000円です。

もともとは産業保健法学研究会(産保法研)という研究会で、約800名の講座受講者を輩出した組織でした。「産業保健法務主任者」「メンタルヘルス法務主任者」という資格の運営をしていたので名前を聞いたことがある人も少なくないかと思います。発起人の三柴丈典さんを中心に学会化したものです。代表理事は中嶋士元也さん(元上智大学教授、元労働保険審査会委員)です。

#日本産業保健学会、無事入会できました!産業保健と法律のスペシャリストになるべく、学び深めようと思います。@Satoko75094305

— やすまさ (@yasumasa1995) February 8, 2021

推薦ありがとうございます!!😌 pic.twitter.com/79drb7VMzp

【4】日本産業精神保健学会

産業領域のメンタルヘルスに特化した学会です。理事長は黒木宣夫さんです。入会金が3,000円かかります。年会費は7,000円です。

13.業界内のキーパーソンと直接話す!

最後に「業界内のキーパーソンと直接話してみる」というインプット方法です。セミナーに参加したり、ホームページやSNSから直アポをすれば、大抵の人には会うことができます。

学生時代の僕は何者でもなくて、ただひたすらに「日本の産業保健を変えたい!」という熱意だけがある人間でした。医学部を受験する勇気もなければ、起業する勇気もなくて、まさにモラトリアム状態。とりあえず学生という肩書きで会える人に会っておこうと思いたち、産業保健界隈のキーパーソン(ロールモデルになりうる人)になるべく会いにいっていた時期がありました。

業界内で活躍されている先人と話すことで学べることは大きいです。僕が学生時代〜社会人1年目に会いたいキーパーソンとしてリストアップしていてお会いした5名と、得られた学びを簡単にご紹介します。

名刺整理してたら、なんかすごいヘビーなページでてきた。キャリア選択に悩みすぎて色んな方の話聴きに行ってたなぁ。 pic.twitter.com/vi9P5yeVtP

— やすまさ (@yasumasa1995) February 19, 2021

【1】浜口伝博さん

浜口伝博さんは、カリスマというか、偉人のような産業医の先生です。若手産業医育成のための「産業医伝塾」を提供している先生として有名です。伝塾出身の産業医の先生が各方面で活躍しています。

僕自身はほぼ会話することができなくて、ただただ圧倒されていました。カリスマ的なすごい人を前にすると、質問とかも出なくなってしまうの、もどかしい。

ただ、自分自身が業界内のトッププレイヤーとして最前線で活躍しつつ、教育によって後継者を業界内に残すというキャリアはやりがいもあって素敵だなと感じました。この頃は、産業医になるために医学部の受験についてめっちゃ調べていました。(東海大学の社会人編入などを検討していたのですが、その後、結局医師免許をとるのは諦めました)

【2】川上憲人さん

川上憲人さんは、東京大学大学院医学系研究科 公共健康医学専攻 精神保健学分野の教授です。ストレスチェック制度を作った方です。

直アポしたら奇跡的にメールが返ってきて、研究室で1対1で1時間ほどお話させてもらいました。日本の産業保健に対する課題認識をぶつけてみたのですが、返しがまじでキレッキレで驚きでした。「産業医制度でいうと数・質・偏在の3つに課題を切り分けられますよね」みたいな感じで、課題の構造化と解決策の方向性をスラスラお話しされるので、すごいなぁと。「やばい、頭の回転と知識量が追いついてなさすぎて何も言い返せない!」という感覚を味わういい機会でした。

富士通と東大の共同研究のスケールの大きさ、研究者として業界にコミットすることの意義や、東京大学の大学院に進学する選択肢を考えるきっかけになりました。TOMHも参加したいなぁと思いました。

2022年3月で東京大学大学院の教授としてはご退任されるようです。

川上の教授としての在勤期間は2022年3月までになります。この間に、以上の3つの研究テーマにしぼって、高度な専門性と技術力を持つ国際的な研究者を育成したいと考えています。

(出典:川上憲人教授からのメッセージ | 東京大学大学院医学系研究科 精神保健学分野/精神看護学分野)

【3】三柴丈典さん

三柴丈典さんは、近畿大学法学部法律学科の教授です。会いたいなと思ったタイミングで、たまたま仕事でお会いする機会がありました。まじでキレッキレでびびりました。

研究室のホームページには仕事上のポリシーとして以下の記載があります。

仕事上のポリシー

「どう見えるか」より、「どうあるか」について、深く洞察していきたい。しかる後、「どうあるべきか」につき、考察していきたい(残念ながら、法学者、法律家には、この順序を逆転させてしまっている方が少なくないように感じられます)。1臨床実定法学者として、目に見え難(にく)いところにある実質を、法制度、法理論に汲み上げられるよう、努めていきたい。

(出典:三柴研究室 へようこそ)

法律学者というとドライなイメージがあったのですが、実は一番本質を捉えている正統派な感じで実社会を見つめる姿勢がすごく好きです。

法律という切り口で、社会をどうデザインするのか、法律をどう読み解くのか、という視点をプロ中のプロから学ぶことができたので、とてもいい経験でした。自分は疫学よりも法律学の方が面白いと感じかもしれないなぁと思いました。

【4】藤岡雅美さん

藤岡雅美さんは、厚生労働省 健康局 健康課 課長補佐で、PHR(パーソナルヘルスレコード)の施策を推進している方です。経産省の若手官僚たちによる『不安な個人、立ちすくむ国家〜モデル無き時代をどう前向きに生き抜くか〜』を作った人でもあり、『健康経営』の施策を推進された方でもあります。

学生時代にたまたま参加したイベントの主催者の方から「田中さんは絶対この人に会った方がいい!」と藤岡雅美さんをご紹介いただきました。ドキドキしつつも、藤岡雅美さんの講演を聞いて全力ダッシュして名刺交換して少しだけ話して、お礼メールを全力で送ったけど無視されるみたいな感じでした。笑(大量に名刺交換してる人いたから、仕方ない)

国の制度設計をする側として、業界にコミットする働き方もあるんだなということを学べました。民間を巻き込みつつ、国として業界を引っ張っていけるのはとても力強いなと思う一方で、めちゃめちゃ根拠となるエビデンスを積み上げる必要があったり、動きが遅かったりという難しさは自分にあっていないかもなとも思いました。少なくとも、20代でパブリックセクターに身を置くのはないかなという結論に至りました。

余談ですが、その時のイベントレポートで自分がすごいご立派なコメントをしているのを見つけてしまった・・・!恥ずかしい。

今回のカンファレンスを通して、すべての人や組織が自分なりの働き方・生き方を考えて追求していこうというムーブメントなんだなということを感じました。

「1人1人の労働者が、個としてどう生きるのか」

「1つ1つの組織が、何を労働者への提供価値とするのか」

この2つの問いが、働き方改革の本質なのだと思います。

働き方改革の波に飲まれず、自分の個としての意志を、働いていく過程で仮説検証を繰り返し、確固たるものにしていこうと思いました。

慶應義塾大学環境情報学部(2018年卒)

田中康雅(2017年度NPO法人アイセック・ジャパン事務局 広報ブランド戦略担当)

めっちゃコメントが若い。笑

【5】山田洋太さん

5人の中で唯一社会人になってから、最後に会ったのが山田洋太さんです。今、僕が働いている株式会社iCAREの代表であり、産業医でもあります。

少し議論して、やっぱり自分の居場所はスタートアップだなぁとなりました。「20代は、スタートアップで産業保健市場をダイナミックに変革することに挑戦したい!洋太さんが経営者なら、一緒に業界を変えられそうだ!」と思えたので、iCAREにジョインすることを決めました。

30代、40代はまた別の業界との関わり方はあるかと思っているのですが、20代はスタートアップから産業保健の常識を変えることに挑戦していきたいと思います。今は熱意と行動力だけがとりえのゴミ人間なので少しでも早く先人に追いつき日本の産業保健の未来に貢献できるようひたすら努めていきたいです。

人によって興味分野ややりたいことは違うと思うのですが、好きな本の著者や、ロールモデルっぽい人についてはいつか会いたい人としてリストを作成しておくのがおすすめです。そして会えるうちに会いましょう。「あの時、あの人とこんな話をして、こんな感情を抱いたなぁ」という記憶が、強い原動力になります。

すごいありがたいインプット大全!! https://t.co/XUbx06uFOS

— Hananb (@hanapy) February 20, 2021

【インプット大全まとめ】正しい努力をしよう!

いかがでしたか。どの業界にも、最速で成果を残すための「正しい努力の仕方」があると思っていて、僕自身がこの3,4年間実践してきたインプットの方法・習慣を体系化してみました。1つでも、「やってみよう!」と思えるインプット方法が見つかって、行動に移していただけたらとっても嬉しいです。

整理していて改めて「産業保健オンラインカフェ」や「COEDO」が産業保健の情報格差を是正して、情報を民主化した点は非常に大きな転換点だったんじゃないかなと思いました。正直、今から産業保健業界に挑戦する人にとってはチャンスに溢れています。最初から貴重な情報に安価で誰でも簡単にアクセスできるのです。まじで羨ましい!

僕自身が2,3年かけてようやく理解できたことが、今だと半年足らずでキャッチアップできるくらいのレベル感で、インプットできる情報の質とスピードが高まってきているなと、5年近く産業保健業界で足掻いてる身としてはちょい危機感を覚えています。

あと、インプットする「情報の断捨離」もまた必要ですね。情報があまりにも溢れていて、ノイズだらけなので。いらないメルマガを解約したり、無駄な本を売ったりと、ノイズに認知能力を浪費せずに、有益な情報だけに集中できるよう意図的に情報を遮断する仕組みも作らないとなと思いました。

今日は神奈川県立保健福祉大学大学院ヘルスイノベーション研究科の説明会にいってきまする。産業保健を学問として極めたい気持ちは強いので楽しみ😍

— やすまさ (@yasumasa1995) November 21, 2020

3年前に「産業保健に何のバックグラウンドもない君に、良いビジネス創れるの?」って言われたのがいまだに原動力😂

何のバックグラウンドもないんですけど、良い事業を残したいのでこれからもインプットがんばっていこうと思います!

このnoteが面白い!と思ったら、ぜひハートマークの「スキ」をクリックしたり、友人に紹介したり、SNSでシェアいただけたら嬉しいです。

また、他にもこんなインプット方法がおすすめだよ!という情報があればぜひ教えてください!

他にもインプット大全系ではガチ産業医さんがまとめたこちらの3つのnoteがおすすめです!

「産業保健や健康経営って、そもそもどうあるべきなんだっけ?」という僕なりの思考をまとめたnoteも書いているので、こちらも読んでいただけたら嬉しいです。

2022年3月に株式会社パパゲーノという会社を創業し、企業のDX支援、精神障害当事者との絵本・音楽等の創作、就労支援の事業を運営しています。ご興味ある方はパパゲーノのHPやTwitterも見てもらえると嬉しいです。

たくさんの方にコメントいただけて本当に感動です。これからも産業保健、健康経営、自殺予防について発信していきます!

おぉぉ、このまとめには圧倒。手を伸ばせば簡単に情報にたどり着ける時代。取り残されないようについていかなければ。

— はね🦔ワクチン接種する産業医 (@hane_ohp) February 23, 2021

産業保健・健康経営のインプット大全|やすまさ @yasumasa1995 #note https://t.co/IDPkv33lkh

仰る通り大全ですね

— アオラ_Mizue@保健師フリーランス (@hokenshi_ahora) February 23, 2021

もうエネルギーが眩しすぎる。きっとわたしの5倍速くらいで生きてらっしゃる。尊敬。 https://t.co/2jUyBSbm8P

王子さんの安定のありがたみと

— あやたか (@ayatulip10) February 20, 2021

情報の民主化のありがたみが染みる

産業保健・健康経営のインプット大全|やすまさ @yasumasa1995 #note https://t.co/iHuA59Yozt

(なぜか王子と呼ばれています)