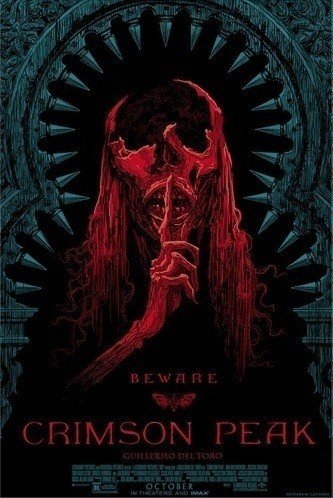

真紅の丘に雪どけを――『クリムゾン・ピーク』

週報2017.3.25-31

やあ、おれだよ。下品ラビットだ。

毎日楽しくすごしてるかい。そうかい。

おれか? もちろん、毎日楽しんでるぜ。

先週、おれたちの誕生日があった。おれとうさぎ小天狗の誕生日だ。

三十七歳になったよ。「おっともうすぐ四十郎だがな」が、言える歳になってしまった。

おれたちは、せまいうさぎ穴の、せまい居間に酒宴をひらいた。この一年のことを、思いつくまま語りあったよ。思いだそうとすると出てこないが、相手の言葉を聞くと、ああ、こんなことがあったな、あんなこともあったな、と思いだされてくる。記憶ってのは、そういうところがやっかいだ。

だが、同時に、愛おしい。わかるかい? コントロールがきくものばかりが、いいなんてことはないんだ。おれたちのこころは、思いがけないものによって、豊かになっていくのさ。

そういう「思いがけないもの」について、おれたちは語りあったんだ。

思いがけないものといや、誕生日プレゼント。おれは、やつに腕時計をやった。やつは、おれにDVDをくれた。一緒に見ようというんだ。

おれが開けたパッケージから、やつがDVDを取り出し、デッキにぶちこむあいだ、おれはたばこに火をつけた。

部屋の明かりが消え、光源はテレビモニタだけになる。おれが手に持つたばこから、紫煙が立ちのぼり、テレビモニタの光を受けて、白く、ゆらめいた。

『クリムゾン・ピーク』はゴシックロマンス映画だ。

「ゴシックロマンスってなに?」なんて聞かないでくれよ。あんたらが、このページを見てるのとおんなじ方法で、調べられるはずさ。

調べたかい。だったら「ゴシックロマンス」が、定形を楽しむタイプの芸術だってことが、わかったはずだ。

「呪われた場所に呪われた人々がいて、彼らは後ろ暗い秘密をかかえているのだが、ひょんなことから彼らのところにやってきた無垢なる部外者によって、秘密は暴かれ、呪いは解放される」

こんな定形の枠があって、あとはそこに、様々なネタをぶちこんだり、別のネタと絡めたりすることで、いろんな楽しみができるのが、このジャンルの今日的な特徴だ。

カレーみたいなもんだよな。カレーの肉は、豚でも鶏でも牛でもいい(うさぎだけは勘弁な)。シーフードもありだし、野菜だけだっていい。そして、カレーは、ご飯に以外にかけてもいい。うどんにかけるのはうまいよな。パスタもありだろう。また、カレーライスには、揚げ物を足してもうまい。おれは、ご多分に漏れず、カツカレーが好きだが、コロッケカレーのジャンクさも好きだ。

そういうふうに楽しめるゴシックロマンスは、だから、いろいろな小説や絵画が母体となり、さまざまなフォロワーを産んできた。時代じだいによって異なる「旬の要素」を入れれば、新しい物が作れるんだから、作るほうも楽しいよな。

たとえば、そうだな、「『シェーン』はゴシックロマンスだ」ということができる。農場が「呪われた場所」、未亡人と少年が「呪われた人々」、流れ者シェーンが「無垢なる部外者」だ。呪いが開放されても呪われた人々は死なないが、かわりにシェーンが死ぬんだろう。

探偵ものもそうだよな。探偵はだいたい、事件の部外者なんだ。そういう点では、世界最初の探偵小説といわれる「モルグ街の殺人」を書いた、エドガー・アラン・ポーが、「アッシャー家の崩壊」という、ゴシックロマンスの傑作を書いていることもうなずける。

また、「秘密の暴露」が「呪いの解放」になりえず、秘密そのものが呪いとなって、無垢なる部外者に襲いかかる、呪われた場所が閉ざされたまま、というタイプのアレンジが一番多い。これが「ゴシックホラー」だ。こちらのほうが、いまは人気だな。たとえば『エイリアン』。「呪われた場所」が謎の惑星と謎の遺跡で、「無垢な部外者」が調査隊で、「秘密」が……これ以上はもういいか。

とにかく、この二つのジャンルが、双子のようなものであることを、おれはいいたいんだ。

そしてこの双子が、おそろしい構成の妙によって、奇跡的に重なりあった小説がある。

ヘンリー・ジェイムズの『ねじの回転』だ。

この小説の詳細を語ることははぶくぜ。

ある女性が、秘密を抱えた男の子と女の子の家庭教師を務めるべく、住みこんだ館で幽霊を見る話、とだけいっておく。

この小説のすばらしいところは、限りなくゴシックロマンスとしての体裁を整えながら、くるりと「回転」すると、彼に背中はなくて、そこにはゴシックホラーの顔がくっついているところだ。

そしてゴシックホラーがにやりと笑ってまた「回転」、すると彼女の笑顔の代わりに、彼のにこりともしない、陰鬱なご面相が現れるって寸法だ。

すると、読んでるほうは、いま目のまえにいるのがどっちか、わからなくなる。そして気づくんだ、目のまえにいるのは、彼と彼女の、どっちでもあると同時に、どっちでもないなにか別のものでもあるんだ、ってことにな。

つまり、限りなくゴシックロマンス的であり、同時にゴシックホラー的でもあることで、それらを超えたなにかすさまじいものになり果てている。『ねじの回転』とは、そういう傑作なんだ。

だからこそ、ギレルモ・デル=トロ監督は、自分の手による、現代版ゴシックロマンスであるところの『クリムゾン・ピーク』を作るにあたって、『ねじの回転』を引用したんだ。

おれが、そのことに気づいたのは、お話の中盤、主人公の女性が、いよいよ話題の中心である「真紅の丘」と、そこに建つ古びた館で幽霊を見るシーンだ。

そのとき、館には主人公の女性と、彼女の夫と、その姉しかいない。

この配置は、あきらかに『ねじの回転』のオマージュだ。

もっというと、この映画は、『ねじの回転』のすばらしい映像化作品である『回転』と、『ねじの回転』の前日譚として後年に作られた『妖精たちの森』という、二つの映画も経由している。

『回転』と『ねじの回転』で、幽霊の正体はあきらかにならない。幽霊たちは、主人公である女教師の前にしか現れないから、そいつらが本当に幽霊なのか、女教師の妄想なのか、判然としないんだ。

ただ、『回転』を見ていると、この幽霊たちが、女教師の未来を予言しているように感じられてくる。あなたはいずれこうなりますよ、という、破滅のビジョンめいて、女教師のまえに現れているように、思われてくる。

これは、『クリムゾン・ピーク』における幽霊の「役割」とおなじだ。過去は未来の予言なんだ。警告といってもいい。

おれたちの現在は、過去のうえに建っている。ということは、未来もまた、一瞬一瞬が過去となりゆく現在のうえに築かれていく。未来は、過去に支えられているんだ。

これを、『クリムゾン・ピーク』は、真紅の粘土質の丘の上に築かれた館というかたちで描いている。粘土質の大地は不安定で、館は、いつ崩れるかわからない土台に建っている。不安定で、不自然な過去は、未来をあやうくするってことさ。

そして、『妖精たちの森』では、『ねじの回転』に語られる幽霊たちの、生前のすがたが描かれる。彼らは、なぜ死んだのか? なぜこの館に呪われることになったのか? それを考察していくこころみの、ミステリ的な回答が、『妖精たちの森』なんだ。

これが、『クリムゾン・ピーク』においては、後半の謎ときに相当するのは、見た人ならわかるだろう。その結果が、凄惨な流血をともなうことも、だから、『妖精たちの森』という「過去の幽霊」によって予言されているともいえるよな。

おれたちはインテリの読書家だから、これらのことに、すぐに気がついた。そして、ふたりしてニヤリと笑いあったものさ。

もちろん、これまで滔々とかたったようなことを、知らなきゃ楽しめない、なんてことはない。ふるめかしいサスペンスを、デル=トロ一流のスタッフと美術が豪華絢爛に彩って、できあがった物語を楽しむことは、別にサブテキストを知らなくてもできるんだからな。

ただ、「幽霊が出てくるからホラーだと思ってたのに、全然こわくなかった」なんてのは、ちょっとどうかと思う。おれはそういう感想を、ネットのいろんなところで見た。それは、なあ、いうだけ野暮だが、無知ってもんだぜ。

こわいだけがホラーでないし、幽霊のすべてがこわいものじゃない。自分の思っていることだけで、世界のすべてを測っしまうのは、おれたち人間の持つ限界のひとつだが、限界のその先があることを知ることもまた、おれたち人間の知恵であり、可能性だろう。

その可能性を知らぬことが、無知なのさ。

おれは、無知を責めようとは思わない。おれたちだって、この世のぜんぶのことを知っているわけじゃないからな。やっぱり無知なんだよ。

だが、無知が自覚できないものには、砂をひっかけてやってもかまわないと思う。そうされてはじめて、おれたちは無知に気づくんだからな。

自分の足元が、真紅の粘土の丘のうえだってことに気づくのは、そういうときなのさ。そのときを、コントロールすることはできない。いつだって、そのときは、思いがけなく訪れる。

そうしたら、あとは、そら、そこに立ちつくして、自分という館がほろんでいくのを待ちうけるもよし。そうでなきゃ、冷たい荒野に出て、さすらうのもよかろう。あんたはどうする?

おれか? おれは後者を選びたいね。

というか、もう、そうするしかないんだ。

おれたちの過去は、そういうさすらいを初めてしまっているからさ。

無知のすべてが悪いもんじゃない。無知は空白だが、それが、自分のなかにあることに気づいたとき、おれたちは、その空白を埋めるために旅立つことができるからな。

『クリムゾン・ピーク』の主人公が、自分の人生に欠けていた、燃えるような恋を信じて、異郷の真紅の丘に赴いたように、おれたちは決然と旅立つことができる。

主人公の夫が、不安定な真紅の丘を掘りかえして、しかばねと化した愛を再発見したように、おれたちは試行錯誤の果てに自分を取りもどすことができる。

過去に追いつかれて、息たえるものは、過去を見ないようにしているものさ。それを『クリムゾン・ピーク』は語っていたろ?

つまり、おれたちは、いつだって無知からはじめなくちゃいけないんだ。生まれたときがそうであったように、知らないことを知って、知っているもののうえに、いま、未来を築いていかなくちゃいけない。

そして、それは、おれたちが生まれるより、ずっと前から存在する、おれたちのようなものたちに学ぶことでもある。『クリムゾン・ピーク』が、『回転』と『妖精の森』に、そして、その源である『ねじの回転』に倣ったように、おれたちは過去を生きたひとびとに倣うことで、未来を生きることができる。

これってさ、二次創作だよな。

既存の物語の世界を借りて作られる、二次創作とは、すなわち、おれたちが生まれるまえに作られた世界を借りて、新しい世界を作ることだ。おれたちが生まれるまえに生きたひとびとの生を借りて、おれたちだけの生を生きることだ。

そのひとびととは、幽霊だ。

だから、物語もまた、幽霊だ。

おれたちはそういう幽霊の予言を、警告を受けて、未来を選んでいくんだ。

逆に言えば、おれたちは幽霊の言葉を聞いて、はじめて、ああ、こうすることができる、ああすることもできるな、と思うんだ。

おれたちが生きることとは、繰りかえすが、二次創作することなのさ。

『クリムゾン・ピーク』は、丘に降りつもった雪が溶け、真紅の泥土が滲みだすところで終わる。

それがなにを意味するか、ここまで読んでくれたあんたは、もうわかってるよな。

映画が終わり、居間が明るくなった。

おれたちのまわりには、おれたちの吐いたたばこの煙が、幽霊のように漂っていたが、小天狗が換気扇を回したら、どこかへ吸いだされていった。

(下品ラビット)

いいなと思ったら応援しよう!