雨の季節に甦ったミイラを――『ハムナプトラ2 黄金のピラミッド』

【週報】2017.05.28-06.04

よう、久しぶりだな。おれだよ、下品ラビットだ。

五月も終わったな。これから梅雨がくる。

梅雨は、おれたちにとって、恐るべき季節だ。なぜって、やつらが現れるからさ。

そう、ナメクジだ。

おれとうさぎ小天狗は、やつらが苦手だ。あのぬめぬめしたボディには、おぞ気を禁じえない。カタツムリから殻がなくなっただけなんだが、たったそれだけで、まったくぞっとしないやつらさ。

そしてやつらは、おれたちのプランター菜園を食いあらす、おそるべきモンスターでもある。

都市にすむうさぎであるおれたちに、プランター菜園は、数少ない野生のよりどころのひとつだ。それを侵すものたちは、必ず除かねばならない。

長い戦いになるだろう。塩と忌避剤がおれたちの武器さ。

さて、そんな戦いの季節を前にして、おれは気持ちをリフレッシュさせるべく、こんな映画を見た。

『ハムナプトラ2 黄金のピラミッド』は『ハムナプトラ 失われた砂漠の都』の続編だ。

映画界が誇るモンスター四天王の一雄「ミイラ男」の現代アレンジ版の第二作であり、おれがもっとも愛する傑作「パルプ」映画でもある。

「パルプ」コンテンツとは何か、あんたは知ってるよな。

二十世紀初頭、主に英語圏で流行った、低質な紙に印刷された読み捨て上等の大衆向けエンタメコンテンツが「パルプ」だ。

「パルプ・フィクション」という名前は、その低湿な紙質から、別の呼び名である「ダイム・ノベル」は、10セント=1ダイムという安さで売られていたところからつけられている。

その内容はといえば、アクション、エログロ、ヴァイオレンスといった、人間の根源的な喜びに訴えかけるものが、とにかく安く、お腹いっぱいになるほど詰め込まれている。

男はタフガイか悪党ばかり、女はすぐ半裸になり、あとの登場人物は銃で撃たれ、凄惨な罠にはまり、秘境に潜み棲む類人猿や退化した矮人にリンチされ、宇宙からきた昆虫眼をもつ存在に洗脳され、吸血鬼に精気を吸われ、太古の妖術のいけにえにされ、怪物の腹に収まり、死ぬことになる。

紋切り型のつるべ打ち、粗製乱造おおいに結構。整合性なんか二の次で、いかに目を引く展開を盛り込むか。いかに読者をあきさせないか。そのために、表紙はカラーで、題材は半裸のチャンネーか、おぞましい怪物やおばけや宇宙人、あるいは銃を持ったタフガイ、そんなところ。口絵の内容も推して知るべし、だ。

読者を楽しませるための盛りだくさんを第一に考えて、その次に安さと速さを考慮して、世に投げ出されたのが「パルプ」といっていいと思う。

最近、一部で「パルプ」と呼ばれるコンテンツが流行っているな。それらは前述のような、ジャンクなエンタメの、意識的な模倣というわけだ。

今の日本で言うなら、「週刊」マンガ雑誌が、これにあたるだろう。

なに、「今の『週刊』マンガ雑誌のコンテンツは安い作品ばかりじゃないぞ」だと。

その通りだ。

今も昔も、どのランクの内にも、一流と二流、三流以下の違いはある。上位ランクの二流、三流が、下位ランクの一流に及ばないこともしばしばだ。当然、二十世紀初頭の原「パルプ」コンテンツにも、スリック(上質)なコンテンツの二流、三流に負けないすばらしい作品が存在した。

たとえばロバート・E・ハワードの「コナン」シリーズ。たとえばラヴクラフトとその仲間たちの「クトゥルー神話」やそれに影響を受けた怪奇幻想小説。

たとえばレイ・ブラッドベリの初期叙情SF。たとえば「レンズマン」シリーズで有名なE・E・〈ドク〉・スミスの「スカイラーク」シリーズ。

たとえばウィリアム・アイリッシュのサスペンス小説。そういえばアイリッシュには「三文作家」っていう、パルプ小説作家が一夜で短編を書き上げるまでを描いた、「パルプ・フィクション伝説」とでもいうべき作品があったっけな。

商業主義の生み出した、玉石混淆の世界に光り輝く宝石が潜むのは、いつの時代も同じこと。売らんかなの過酷な市場だからこそ、勃興期には参入者が後を絶たず、そのハードルの低さから、新人作家の登竜門となった。そこで、あるものは腕を磨いて成長し、あるものはニッチな個性を発揮して、のちに大家と呼ばれるようになった、ってわけだ。

そうした雰囲気が現代に甦ったわけでもないだろうが、CGによる超現実的スペクタクルがスクリーンをにぎわした九十年代末に、今回取り上げる映画の前作は現れた。

映画とはなにか、と考えたとき、「現実を超えた超現実の光景を作り出す芸術」ととらえることができるだろう。現実に存在し得ないものを、映像のテクニックで、あたかも存在するかのようにスクリーンに映し出す。見た者に、現実には存在しないものを現実感をもって確信させる。それが映画だ。

そういう点で、怪奇なモンスターたちは、やがて映画に描かれるために現れたと言うことができるんじゃないかな。あるいは、映画とはモンスターを描くためにできたんだ、と。

しかし、その内容がなんと「ミイラ男」ときた。

カーナヴォン卿によるツタンカーメン墳墓の発掘も世紀の彼方に消え去った現代に、すっかり干からびきったモンスターが甦るっていうんだから、正直、当時のおれたちは「こんなん誰得だよ」と思ったもんさ。

「ミイラ男」がなんなのかの説明はいらないよな。保存されて干からびた死体が動くんだ。

恐ろしいと思うと同時に、地味だと感じるのが正直なところだろう。

冒頭で少し書いたが、「ミイラ男」は映画界が誇るモンスター四天王の一つだ。残る三雄は、「吸血鬼(ドラキュラ伯爵)」、「狼男」、そして「人造人間(フランケンシュタインの怪物)」だ。こいつらと比べると、ミイラ男の影は薄いと言わざるを得ないんじゃないか。

これは、なにもミイラ男が『怪物くん』のおともに選ばれなかったから、じゃないぜ。

私見だが、それはミイラ男が「共感性」に欠ける怪物であったことが理由じゃないかな。

「吸血鬼」は、ミイラ男と同じく「甦った死者」だ。しかし、その根底には「神に呪われたもの」という恐怖がある。自然を離れ、都市に生きることにした人間の、良心の呵責が形を持ったものさ。

「狼男」は、そもそも人間のことだ。人間は獣なのさ。そして、それらの境界は曖昧だ。人はいつだって他人よりも自分という、獣の生存本能を抱えている。ジキルとハイド、多重人格、サイコパス。こいつらはみんな「ひとおおかみ」だ。

「人造人間」に関してはなにをか言わん、だ。人間は「造られたもの」であり、造物主の意図は常に不明瞭だ。人間は理由なく生まれ、理由なく死ぬ。造物主は沈黙している。人間はそのことを恨む。造物主に復讐してやろうと思う。

つまり、わかるな。こいつらはみんな「人間」なんだ。

特にヨーロッパの、都市に住むようになり、文明化された、近代以降の人間の「暗黒面」なんだ。

じゃあ、ミイラ男はどうだろう。

彼は「エジプトの昔の人」だ。非ヨーロッパ文化圏の存在だ。ということは、ミイラ男を「怪物」だと思ってるのはヨーロッパ文化圏の人間だけだろう。故国では「偉大なる過去の王」ってことになるはずだ。

これは、恐くないぜ。

いや、実際は「かつてのヨーロッパでは」恐かったんだろうさ。なぜなら、近代のヨーロッパはミイラ男の墓を暴いたからな。ヨーロッパという「外人」に、眠りを暴かれ、怒り狂ったミイラ男に「復讐される側」だったんだ。

だが、現代はグローバルな時代だ。どこの国にもその国の歴史があり、法があり、正しさがある。それらを相対的に比較することができるのが、グローバルだろ。そういう時代になっちまうと、もう、ミイラ男のプリミティブな恐ろしさは消えてしまう。

ここんところが、時空を超越した、普遍的な「人間の暗黒面」を描く、他のモンスターたちとは、異なる地味な理由とおれが考える所以だ。

だから、かつて「ユニバーサル映画」が作り上げた怪物映画、すなわち1931年の『魔人ドラキュラ』と『フランケンシュタイン』、1932年の『ミイラ再生』、そして1935年の『倫敦の人狼』のうち、三番目の『ミイラ再生』を世紀末に甦らそうとしたとき、制作陣は恐怖映画を作ろうとしなかったんじゃないかな。

恐くないミイラ映画。ミイラが出てくるところだけ、ミイラの名前「イムホテップ」だけ、旧作と共通していて、あとはぜんぜん違う映画。

恐怖の代わりに、アクションがたくさんつまった、『インディ・ジョーンズ』ばりの冒険映画。戦前を舞台にして、今は失われた1900年代初頭の景色とともに、あり得ないスペクタクルをスクリーンに映し出すアドベンチャー映画。

制作陣が目指したのは、こんなところだったんじゃないかな。

こうして、『ハムナプトラ 失われた砂漠の都』は公開され、そこそこヒットした。

旧き良き冒険の時代にふさわしい冒険野郎が、次々と襲いかかる難関を、へらず口をたたきながらタフに乗り越えていく冒険。その過程で映し出されるめくるめく景色は、脅威は、秘境は、たしかにCG技術に寄ってこれまでにない臨場感だ。それにふさわしいお話も用意されてる。つまらなくはない。

だが、おれは、正直、凡作だと思う。CGってのは嘘んこなんだろう。なんでもできるんだろう。だったらこんなスペクタクルは「当たり前」だ。

大事なのは「なにができるか」だけじゃない。「なにをするか」も必要だ。

そういう点で、おれたちの予想を超えるものは、『ハムナプトラ』にはなかった。

ところが、そうした感触を踏まえて見た二作目は、めちゃくちゃおもしろかったんだ。

「どうせまた『インディ・ジョーンズ』じみたアドベンチャーものなんだろう」という、おれたちの予想を超えるものが、スクリーンに映し出されていたんだ。

どうやって超えたか。

その理由が、冒頭で説明した「パルプ」だ。

『ハムナプトラ2』は、「CGによる大スペクタクル映像」がウリの、ありふれたアクション・アドベンチャー映画に、前作を超えんとするあまり、たくさんの後づけ設定を盛り込んだ結果、高純度のパルプ・フィクションに先祖返りしていた。

劇場に足を運んだおれたちは、びっくり仰天した。そのころラヴクラフトやハワード、ライバーに熱中し、邦訳を読み漁っていたパルプ小説の愛すべきデタラメさと、まったく同じものがそこにあったんだから。

おれがびっくりさせられて、そしてぞっこん惚れ込んでしまったデタラメな部分は、お話の中盤ではっきりしてくる「前世からの因縁」ネタだ。

主人公の冒険野郎が、前作でハートを射止めたじゃじゃ馬美女が、今回もヒロインとして登場する。その彼女が、前作に登場した「悪のミイラ」イムホテップの死の原因であった、禁断の横恋慕の相手である王妃アナクスナムンの継娘であり、情夫イムホテップとアナクスナムンに殺されたエジプト王の娘である、エジプト王女ネフェルティティの、なんと生まれ変わりだというのだ。

この設定によって、ヒロインは今回の冒険につながる夢を見て、主人公一行を冒険に駆り出すきっかけとなるばかりか、前作での古典的お荷物役を払拭するバトルヒロインとしての役割をはたすことになるんだが、これは前作にはまったくなかった話だ。

そして、あろうことか、主人公の冒険野郎までも、「実は運命に選ばれたヒーローだった」という設定までも後づけされている。これみよがしにリストバンドの下から現れる、前作にはなかった「実はこうだった」が、ちらちらお披露目された結果、最後の対決で重要な役割をはたすことになるんだ。

これらは、明らかに「前作を超えるスケールを」と考えた制作陣、特に監督兼脚本のスティーブン・ソマーズのやらかしだ。ネット上のレビューを見ると、だいたいこの後づけ設定の荒唐無稽さが突っ込まれている。

だが、おれは、その荒唐無稽さが好きだ。

荒唐無稽さが、ただ雑にそこにあるだけじゃなくて、普通考えられる量を遥かに超えて、二つ三つ、四つ五つと重ねられている、チープでジャンクな味わいのオーバードライブがたまらないんだ。

この世のどこに、「パルプ小説の舞台そのものな1,900年代初頭」を舞台に、「前世からの因縁設定」と「過呼吸になるくらいの密度で連結されたアクションシーン」と「善と悪のカップルのわかりやすい対比」と「時代設定に合わせたバラエティ豊かな銃器」と「恐るべき魔術の実演」「エジプトの砂漠にあるまじき緑の秘境を俯瞰する脅威の光景」と「干し首と矮人」と「雑にも程がある都合の良さで現れる乗り物」といった、まるっきり「パルプ小説のカタログ」めいた内容が特盛りになった映画が、他にあるだろうか。

そして、驚くべきことに、それらが一本のお気楽極楽映画としてある程度まとまっているなんてことが、他にあるだろうか。

そう、この映画は、特盛りの荒唐無稽さが、小奇麗に収まっているのでなく、かといって破綻してもいず、ちょうどよくバランスをとっているんだ。後づけ設定の過剰さは、それを明かすタイミングと、それ以前の「匂わせ」を巧みに演出することで、無理のない順序で受け入れることができるようになっているのさ。段取りがうまいんだ。

この、段取りのうまさから来る、ちょうどよさと清々しさは、傑作海戦バカSF映画『バトルシップ』に匹敵すると、おれは思っている。

これには、冒頭から最後まで、アクション=物語の展開を途切らせることなく、それと並行して物語を語ることができた、監督スティーブン・ソマーズの功績だと思う。

彼でなければ、編集を担当した人間が、いい仕事をしたんじゃないか。いずれにしても、もしおれが彼らと顔をあわせることがあったら、一杯奢らせてもらいたい。そんな気分になる、清々しい映画なんだ。

だから、監督と脚本が変わっちまった『ハムナプトラ3 呪われた皇帝の秘宝』はどうでもいい。

ヒロインも、タレ眼が目を引く童顔フェイスとむっちりした下半身が魅力のレイチェル・ワイズでなくなっちまったしな。

まるでカタツムリがナメクジになっちまったみたいで、おれとしてはがっかりだったぜ。

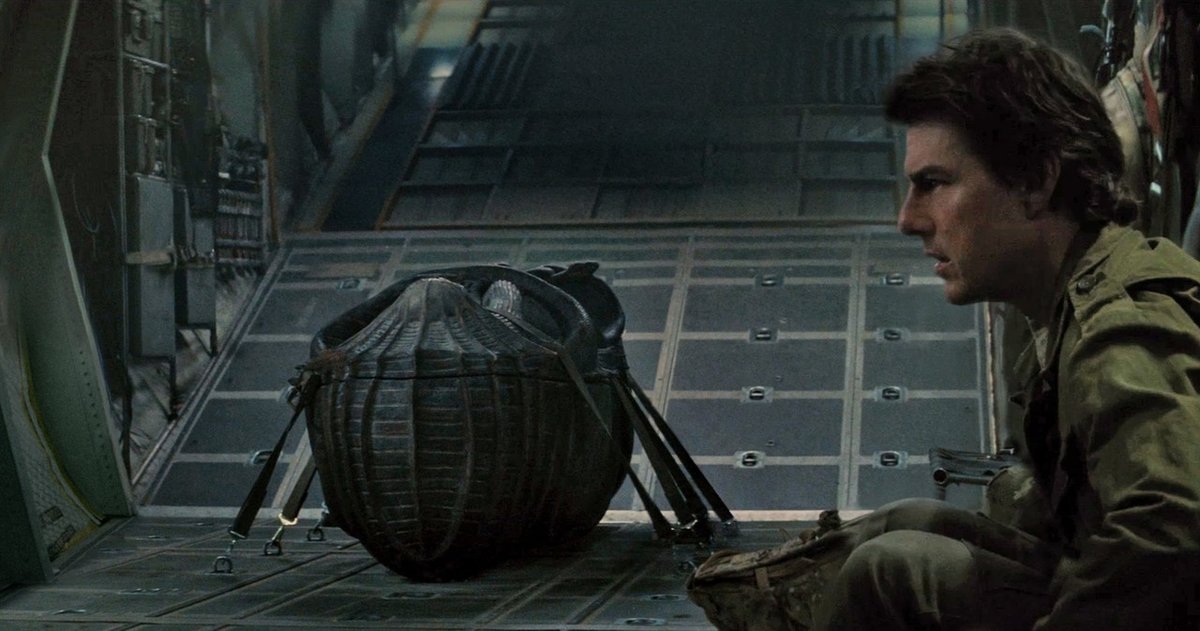

そういえば、『ハムナプトラ2』と同じく、『ミイラ再生』のリメイク/リブート映画が、トム・クルーズ主演で今年公開されるそうだな。

こっちは、『ハムナプトラ』シリーズとは違ったアプローチになりそうで、楽しみだな。

(下品ラビット)

いいなと思ったら応援しよう!