播磨一宮は出雲・美保神社対比?「伊和神社・庭田神社・与位(與位)神社」で鉄の争い?記紀好き必須「御形神社」

古代豪族・伊和君が祖先を神格化したのが伊和大神。庭田神社は日本酒発祥の地で、大国主命と天日槍命との最後の交渉と饗宴が行われた。庭田神社拝殿右に霊石の「亀石」があり、伊和神社の本殿後ろに「鶴石」があり、合わせて「鶴亀」になっている。鶴と亀が統(つ)べった?

今回紹介する神社を巡ると、オオクニヌシの別名は、元々は各地の神様の話しだったが、最終的に出雲になったので、オオクニヌシに集約したのかなと思ってしまう。が、対比しすぎて、創作なのかなとも思ってしまう・・。

変更履歴

2022/03/14 初版

▼HP なし

▼アクセス

伊和神社:兵庫県宍粟市一宮町須行名407

庭田神社:兵庫県宍粟市一宮町上野田45

與位神社:兵庫県宍粟市山崎町与位129

御形神社:兵庫県宍粟市一宮町森添280

▼祭神

・伊和神社:

オオナムチ(オオクニヌシ)

配祀:スクナヒコ、下照姫神

長野県松本市に信濃国総社・伊和神社があり、オオクニヌシを祀り、諏訪大社までは出雲系なので、ここから分霊したのかも知れない。逆もあるかもしれないが、地理的なものと由緒からそれはないかな・・。

・庭田神社:

コトシロヌシ(オオクニヌシの長男坊)

・與位神社:

スサノオ、イナダヒメ

・御形神社:

葦原志許男神(オオクニヌシ別名)

▼見どころ

▽伊和神社(播磨国一の宮)

祭神「オオムナチ」で配祀は「スクナヒコ」と「下照姫神」。神社境内は広く出石神社と雰囲気が似ている。

奈良・大神神社、奈良・廣瀬神社、京都・下鴨神社などと似た雰囲気の参道。正直、ここまで雰囲気の良い神社とは思っていなかったので、びっくりした!!

『播磨国風土記』によれば、伊和大神は揖保川流域を中心に西播磨一帯を支配した大勢力が尊崇した神とされており、本来は、出雲から旅をしてこの伊和の地に落ち着いた出雲族から派生した神様かもしれない。

趣きのある社殿で、昔は仏教も一緒くただったのかもと思わせる。

本殿裏にある「鶴石」は有名で、一夜のうちに杉、桧等が群生し、多くの鶴が舞い、大きな2羽の白鶴が石上に北向きに眠っていたので、そこに社殿を造営した結果、北側を向いた本殿が出来たとか。

広大な境内には、夫婦杉をはじめ、杉・桧等の大樹が繁茂しており、氏子だろうか?境内の掃除と社殿の拭き掃除をしていた。

摂社・末社

▽庭田神社(1885年10月:伊和神社末社伊和神社境外末社)

伊和神社が伊勢神宮・内宮ならここは別宮・瀧原宮といった感じの神社。ご祭神はオオクニヌシの長男坊「コトシロヌシ」なので出雲では三保神社となるかな。

雰囲気のある参道。由緒には『伊和の地で、大国主神と天日槍神との最後の交渉が行われ、その後、庭音の里(当地)で酒を醸し饗宴が行われた』とされ、日本酒発祥の地とされており約2500年前に建立されたとか。

背後には舞殿があり拝殿の間にはブルーシートで隠れていたが、土俵がある。由緒を詠んだこともあるが出石神社もこんなかんじだったなと思い出した。

伊和神社の「鶴石」と同じように境内に「霊石」と呼ばれるものがある。

「播磨風土記」に出雲国・オオクニヌシが国造りでこの神社がある伊和で最後の交渉を終えられた時、美しい草原の景色や清水が湧き出る水辺を選んだそうで、大役に係わられた神様を集めて宴が行われたということでした。

また、庭田神社の裏にある「ぬくい川に米を漬けていたところ、カビが生えておいしいお酒になった」という記述があることから、米で作った酒(日本酒)に関する日本でもっとも古い記述で、日本酒のルーツは庭田神社であるといわれている。

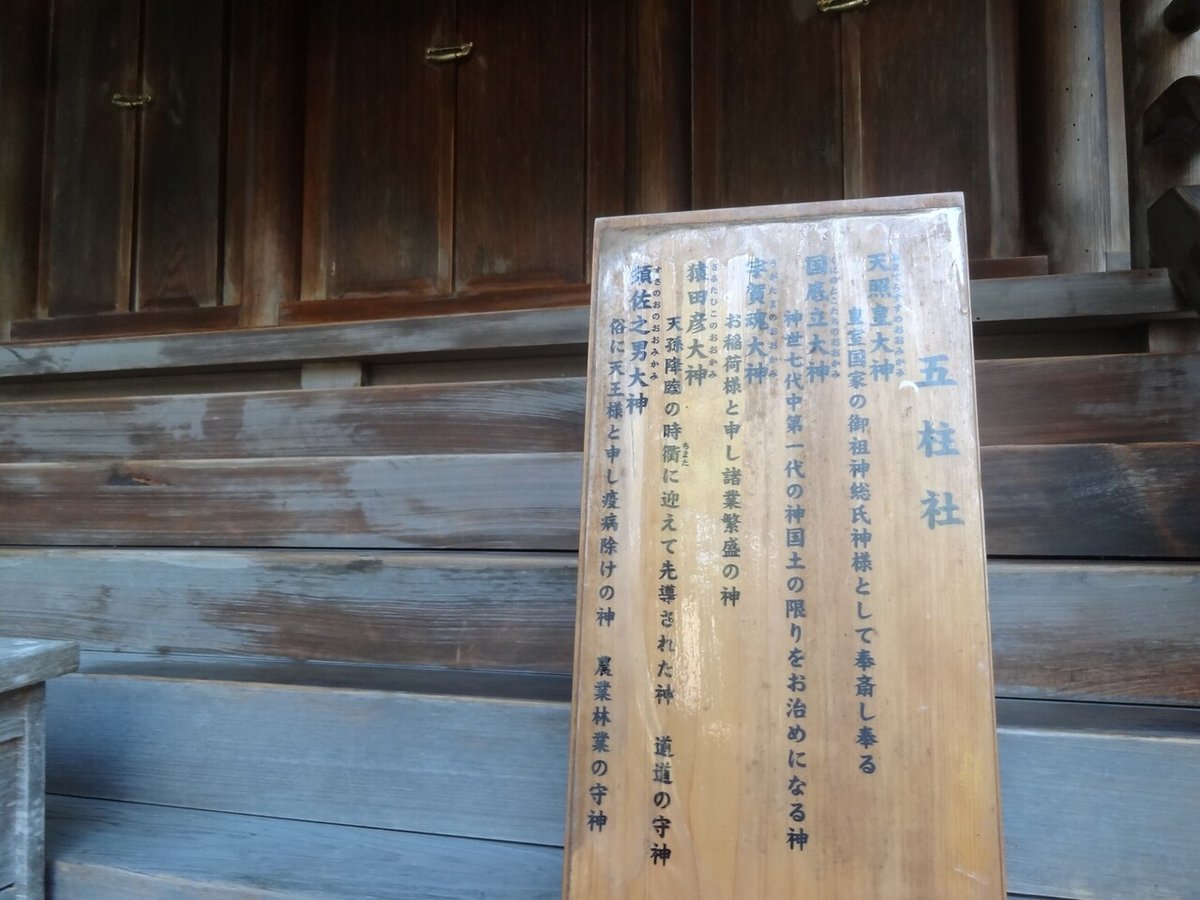

本殿左に五社五行神。手前から水分神、加具土神、大歳神、大山津見神、火魂神。

次に荒神社、八幡社、祇園社、出雲社。次に稲荷社と皇大神宮の小祠がある。

後ろの参道を行くと弁天社。

鳥居の右に一宮遥拝所。

▽與位神社(伊和神社 境外摂社末社)

森が素晴らしいらしいが、さほど生い茂っているわけでもないが、見どころの一つらしい。平成21年に開通した「よいたいトンネル」を通って来たのだが、昔はなかったことから山越えが必要だったようだ。

「よい」と読む。祭神はスサノオとイナダヒメ。伊和大神が国土経営をした時、父母として与位大神を与位山の地に、子勝大神を丸山の地に祀ったのが始まりといわれ、延喜式にも記されている古社。現在の当社社殿は、子勝神社のものらしく、明治に合祀されたとか。

境内は伊和神社や庭田神社とは違い、すっきりしている。拝殿横に御神木が立っていた。

伊和神社や庭田神社の狛犬はシュッとした、かっこよい狛犬だが、ここは面白い系狛犬で、愛嬌がある。鳥居?が出雲などでよく見るシンプル形になっている。

祝詞ですかね??

拝殿左に境内社の大歳神社、祭神は「猿田彦命」と「大年神」。

▽御形神社 ※未参拝

「葦原志許男神(アシハラノシコオノカミ)」を祀り、本殿は市内唯一の国重文である。相殿に「スサノオ」、「タカミムスビ」、「ツクヨミ」、「天日槍神」を祀る。

由緒から『アシハラノシコオノカミは、大国主神別名で、今の高峰山から三方里や但馬を開拓したが、途中、天日槍神(アメノヒボコノカミ)が渡来して、国争が起こった。(天日槍神は現在の出石神社に落ち着く。)