藤原氏の興福寺・春日大社を完全制覇【奈良】【奈良シリーズ】

「奈良 = 鹿 = 春日大社の白鹿 = 藤原(中臣)= 興福寺」の奈良市内のメインディッシュなところ。権力や権威のあるとこに金があり!美仏あり!!

興福寺は政治力・資金などを得た不比等によって現在の県庁・奈良公園なども含めて興福寺であった。

藤原氏は平城京を見下ろした形でここに建て、力を見せつけるための寺であり神社とも言えるかも。神も仏を共存させた「神仏習合」も早い段階から実行したそうな。

興福寺は延暦寺相当の僧兵もいた寺でもあり、普段の態度から南都焼討で跡形もなく焼かれ、明治の神仏分離などから厳しい経営に陥り、復旧中でやっと2018年ぐらいに復興した感じである。

今でこそ、素晴らしい仏像などを所蔵するが、明治時代は五重の塔が250円で売られたとか。厳しい経営だったらしく、快慶作の仏像も海外に流出している。

日本にないのは残念だが、戦争を免れ、今でも保存状態の良い状態で残っているのも事実。いや、古都に外国からの戦火がなかったのは快慶の仏像が素晴らしかったから!?とか。

という冗談はさておき本題です。

今でも興福寺の僧が春日大社に参拝し、神仏習合時代の面影を感じることができるところである。初めて春日大社に参拝したときは坊さんも参拝しており、なんで?と思ったのを思い出す。

2031年まで修復中

奈良市の興福寺は12日、国宝・東金堂を閉堂した。境内で隣接する国宝・五重塔の約120年ぶりの大規模修理に向けて工事用の覆屋「素屋根」を7月から建設予定のため。素屋根建設は1年ほどかかる見込みで、東金堂は当面の間、内部に入って拝観することはできなくなる。

五重塔の大修理は1901年に完了した明治時代以来。素屋根は当初、今年1月から建設する予定だったが、資材価格高騰の影響で入札が不調になるなどし、工事が延期になっていた。

今回の修理は経年劣化の進む屋根のふき替えが主な目的。完了は2031年3月を予定していて、素屋根が完成するとしばらくの間は五重塔の姿が見えなくなる。

変更履歴

2024/04/01 色々追記(https://www.youtube.com/watch?v=EoRnUj9xhR4、https://hugkum.sho.jp/575239、https://www.youtube.com/watch?v=XpFtjAXGxPk)

2023/08/12 春日大社概要追記

2023/07/22 興福寺のTV番組より追記(「2023/07/22」でページ内検索)

202307/17 興福寺中金堂6年ぶり参拝(中金堂更新)

2023/03/12 興福寺通ったので写真追加

2022/12/04 TV番組『春日さんと暮らすまち』より

「2022/12/05」でページ検索

2022/11/09 興福寺の動画を追加(追加した動画はこちらでもわかります)

2022/10/09 春日大社行ったので更新

2022/10/04 若山社の式年造営を更新

2022/06/09 歴史を追加「▽興福寺と春日大社」参照

2022/04/21 ▽おまけ(廃仏毀釈で失った仏像たち)更新

2022/02/23 春日大明神と仏像の関連を記載

2021/08/23 初版

▼HP

興福寺:https://www.kohfukuji.com/

▼アクセス

※省略。行けばわかる!?

▼祭神・本尊と脇時

※後述の「▼見どころ」参照。

▼見どころ

近鉄奈良から商店街を入り興福寺へ、そして春日大社へ行くコースになります。

▽興福寺と春日大社

興福寺のルーツは7世紀後半の京都

中臣鎌足が大津京近い京都市山科区に住んでいたが、669年に重い病気にかかる。妻が夫の念持仏を本尊とした「山階寺(やましなでら)」を創建したのが実は興福寺の原型

天武天皇が飛鳥に遷都すると、橿原に移り厩坂寺とした。

710年に平城遷都すると子・不比等が今のところに写し、興福寺としたが720年に遷したとも。

これ以降、権力を握った藤原氏は、飛鳥や大安寺などから仏像GETしている。

元々、和邇氏の地で、御笠山をご神体にして、興福寺あたりで移住していたが、どかされて?春日氏と名を変えている・・。

この地は平城京の外側で京都で言うと洛外にあたるが、土地が高台にあり、皇族を見張れる位置にあるので陣取ったとされる

同時に興福寺と御笠山の間に春日大社を創建した。その時に鹿島神宮と香取神宮から氏神を勧請する。

▽興福寺

藤原鎌足が645年頃に釈迦三尊像を造ったのが始まりとしている。710年に都が平城京に移されると飛鳥から現在地へと移り「興福寺」とした。少なくとも13回の兵火・火災に遭い何度も伽藍を焼失し、その度に再建。

しかし、1717年の大火で大半の伽藍が焼失してから再建されたのは、南円堂と中金堂のみ。その後、東金堂が復活し、2018年に藤原氏の悲願!?中金堂が落慶した。そして、残るは・・・猿沢池か。

→猿沢池、釆女神社

近鉄奈良駅から商店街を抜けて興福寺へ行くときにはここを通ります。実は興福寺が行う「放生会」というお祭りのために作られた人工池とのこと。

749年の人工池で、明治維新後の神仏分離によって荒廃し、ここも手放したらしい。1880年2月14日に開園した奈良公園の一部になったが、いずれ興福寺はここも買い戻すのかな??藤原氏復興の夢は終わらずまだ続く!?

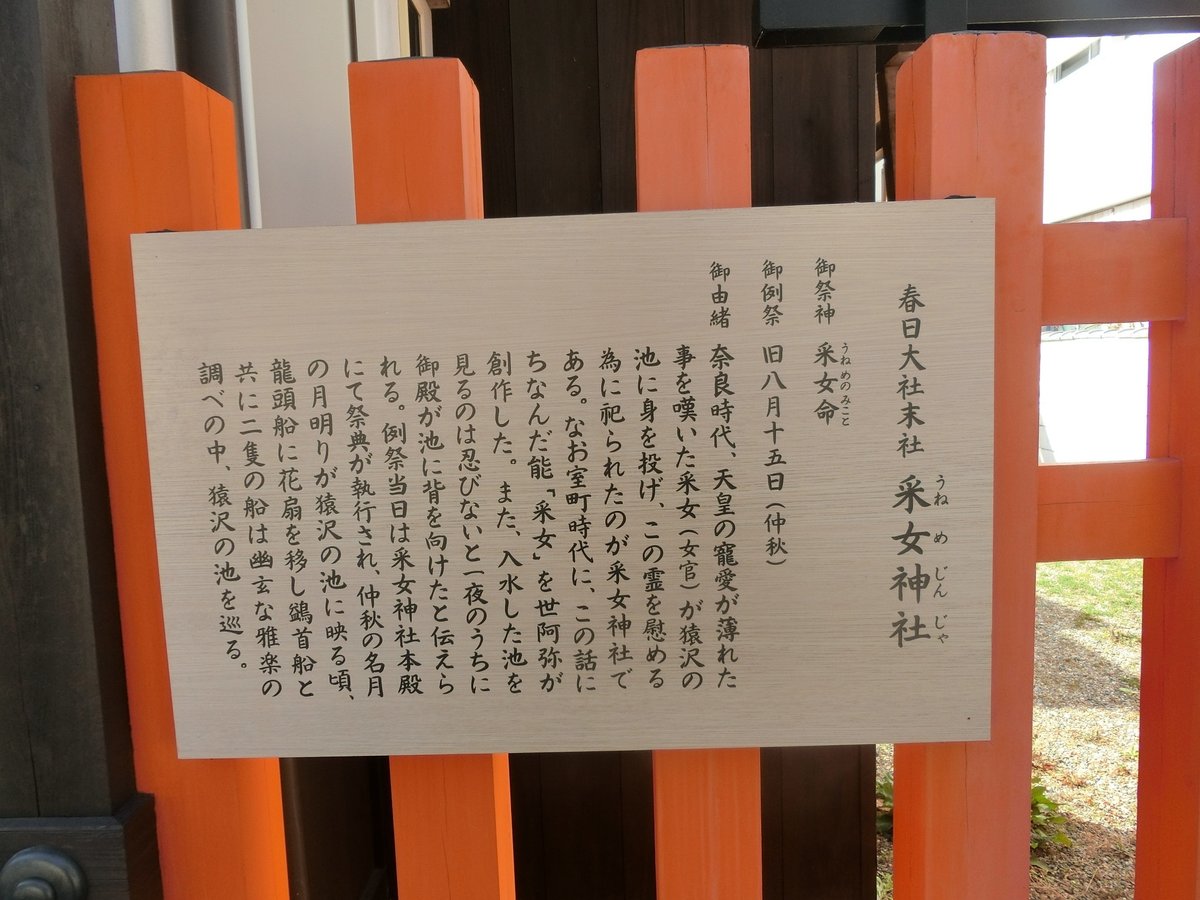

猿沢池には、猿沢池七不思議や釆女伝説が伝わっています。池の北西側に立つ采女神社は、帝の寵愛が離れたことを嘆いて猿沢池に入水した采女を慰めるために建てられた社だそうな。

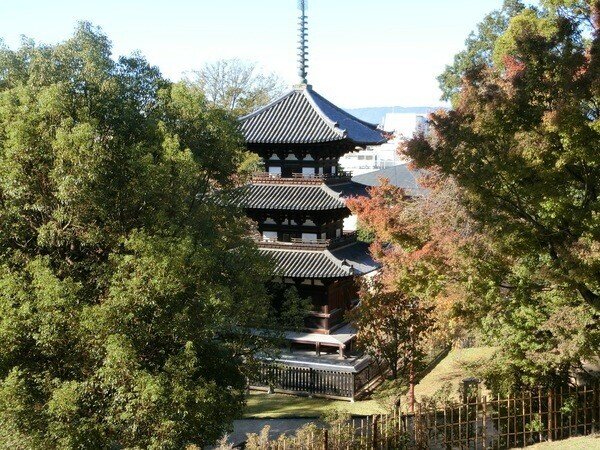

→興福寺三重塔@国宝

19メートルと小ぶりながら端正な形である。階段から見上げる形がよい。興福寺はここから入るのがよいです。

1143年に崇徳天皇の中宮・皇嘉門院が建立。1180年、平重衡による南都焼き討ちの際に消失し、間もなく再建されたと言われている。

三重塔は北円堂とともに山内興福寺最古の建物とも言われ、毎年7月7日に三重塔の東の須弥壇に安置されている弁才天像を祭るイベントがあり特別公開される。なお、この弁財天は元々は興福寺の塔頭に安置されていたことがわかっている。毎年7月7日の内陣公開のときに見仏可能。五重塔と同じく曼荼羅を形成し、興福寺の中で現存する最古の建築物。

最後に南円堂からの写真!

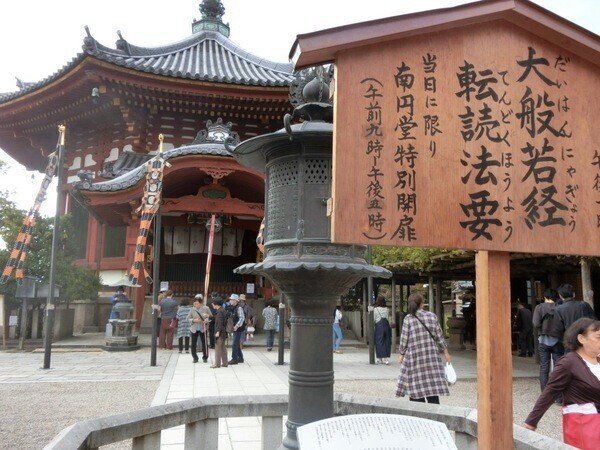

→興福寺南円堂:西国三十三所札所9番

ちなみに三重塔からの南円堂を先に写真紹介。

離れていくような写真の流れ。

不空羂索観音@国宝が身にまとう鹿皮は、氏社・春日大社との関係を示すものでもある。廃仏毀釈までは興福寺も春日大社に境界はなかったはず。四天王@国宝も安置されます。

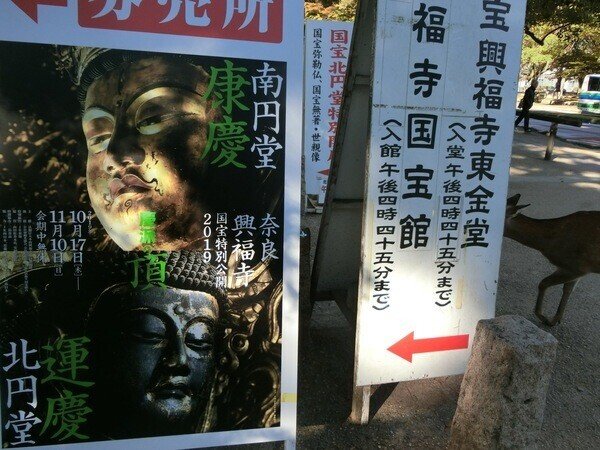

10月17日は年に1度の南円堂特別開扉。秘仏康慶作「不空羂索観音坐像@国宝」「四天王立像@国宝」が見仏可能!!この仏像、京都・三十三間堂の「千手観音菩薩坐像@国宝」と相通じるものがあるんですよね。周りには、東京国立博物館「運慶展」で慶派神髄!玉眼でリアルで呼吸をしている「法相六祖坐像@国宝」、「四天王像@国宝」も安置されている。

平日にもかかわらず行列ができていたと思ったら、そこは御朱印で、見仏は案外空いていたのだが、御堂に入ると見仏好きが集まるので、なかなか前に進まない・・。

南円堂は、813年に藤原冬嗣によって建てられたお堂で、法隆寺など数少ない八角堂である。冬嗣の家系が一番力を持っていたことから、南円堂は特別扱いされていた。

西国三十三カ所の札所にもなっていて、ご本尊は康慶作「不空羂索観音坐像@国宝」。本尊の前にある厨子が気になったので寺の人に聞いたところ、「赤童子像」が安置されているとのこと。この赤童子は春日大社の本迹仏とされ絶対秘仏だそうだ。

本尊の周りは法相宗のレジェンド「法相六祖坐像@国宝」で、運慶父・康慶とその弟子作とされ、後に運慶が継承していることが良くわかるリアルな仏像。

最後に、各方角に「四天王立像@国宝」が安置されている。中でも増長天の邪鬼が面白くてキュートな顔をしていた。

なお、開扉しているのはありがたいが、時間によっては太陽の光の入り方が悪く、見にくい形になった。15:00ぐらいは避けた方が良いかも。

■過去メモ(重複記載。。)

日本を代表する寺・興福寺は歴史により廃寺寸前までとなり復興に力を入れ、概ね復興した。令和元年&西国三十三札所1200年記念もあり「2019年10月17日から11月10日」は南円堂と北円堂が同時開催!!!!

以下、同時開催の戦利品!?

https://www.youtube.com/watch?v=p_rcSMTDIj8

南円堂横の右には「一言観音」が安置されているお堂がある。脇侍は毘沙門天で、もう一つは失念した。放生会の会場にもなる小さなお堂で「一言」の祈りを捧げる。興福寺の一言観音は、一度お願いしたら、それが成就した後は再びお願いして頂くことが可能になっている。

→興福寺不動堂

南円堂の東側にある。護摩供養からか外側まで黒い。堂の上には、興福寺を創建した藤原氏をしのぶ「左近の藤」と呼ばれる大きな藤棚がかかっています。

しかしすごい護摩ですね。

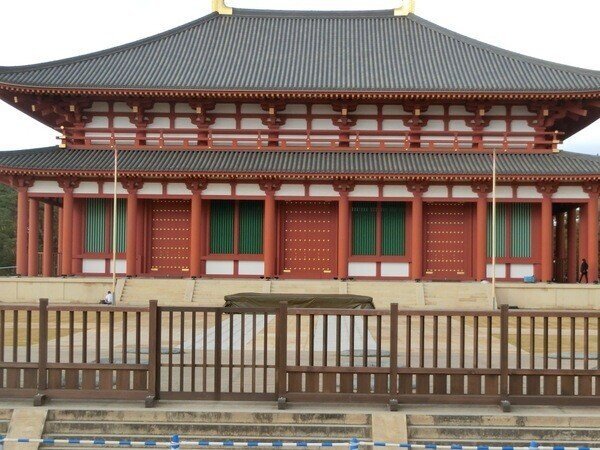

→興福寺中金堂

710年の平城京遷都と同時に藤原不比等が興福寺の最初のお堂として建立した中金堂。幾度も焼失と再建を繰り返し、江戸期に焼失してから約300年ぶりに創建当時の姿で蘇った。

ず~と昔から「中金堂」の再興をしていたが、ついに2018年に落慶した。神仏分離令で荒廃した興福寺の復興が進んでいる。お堂はやっと完成しましたね。

↑2023年参拝時は、この風景ではなかったです。落慶のときの特別チームだったようですね。

参拝します!詳細は公式HP(https://www.kohfukuji.com/about/column03/)で確認をどうぞ!本当は回廊があったようですね。

2017年の落慶時は阿修羅など二十八武将も安置されていたが、国宝館に帰ったようで、本来の仏像を安置しているようだ。

中尊は、江戸時代の釈迦如来坐像で、脇侍に日光・月光菩薩!と言いたいところだが、薬上菩薩立像@重文と薬王菩薩立像@重文と薬師三尊古式(造語)となっている。法隆寺と同じですね。この菩薩は兄弟なんですね。なお、本来この兄弟は西金堂の薬師如来の脇侍だったようだ。その本尊は、国宝館にある仏頭である。

ここで面白いのはオオクニヌシの神像?と思わせてします「大黒天立像@重文」である。福岡・観世音寺(私のNOTE)と同じく古式で、多くの人がイメージする七福神・大黒天とは違う姿ですね。

本尊の4隅には「四天王@国宝」を安置している。多聞天を見て、2017年のトーハクで行われた『運慶展』で展示された最強四天王だなとわかった。この四天王は、中金堂復興までは南円堂に安置されていたのだが、元は北円堂にあった説もあり、断定はされていない。

最後に「厨子入り吉祥天坐像@重文」ですね。おお~浄瑠璃寺(私のNOTE)の吉祥天だ!と思ったのだが、じっくり見ると浄瑠璃寺の方が、やっぱり美人だなと思った・・。例えるならば、興福寺の吉祥天がイワナガヒメなら、浄瑠璃寺はコノハナサクヤヒメですね。ただ、彩色などは素晴らしい!!

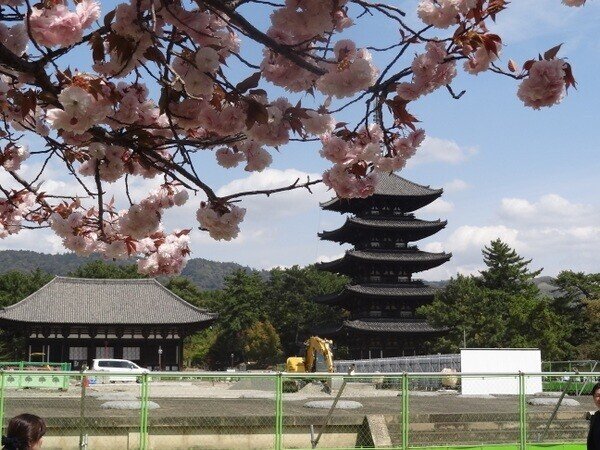

→興福寺五重塔 ※2023年秋から2031年は修復中

京都の東寺と双璧の五重塔!?ここも五智如来を安置しているのかなと思ったが、創建当初の伝統を受け継ぎ薬師三尊像、釈迦三尊像、阿弥陀三尊像、弥勒三尊像を安置している。

2013年から2031年は修復中です。その記録は次の通りです。

では、五重塔をどうぞ!

↓この風景はもう撮れない。中金堂工事中の時の写真。

五重塔@国宝は730年に藤原不比等の娘で、聖武天皇の皇后・光明皇后が建立した。5度被災して、現在の塔は1426年の再建で高さが50mほどあり、国内で2番目に高い五重塔。

京都・東寺の五重塔に次の高さで、初層の四方には五智如来ではなく薬師三尊像・釈迦三尊像・阿弥陀三尊像・弥勒三尊像を安置している。過去・現在・未来を願う光明皇后らしい感じがすると同時に、般若寺の石宝塔と同じだと気付いた。

2023年から修復に入るようなので、写真におさめておこう。

2023年7月に工事開始です。1枚だけ写真を載せておきます。

猿沢池からのアプローチ!

→興福寺東金堂

叔母の病気平癒を願った聖武天皇により726年に建立された。本尊は薬師如来で、脇侍として日光・月光菩薩。現在のお堂は1415年の再建。

ちなみに、薬師如来は1187年東金堂再建の時に、僧達が飛鳥・山田寺から勝手に持ち出したもの。。現在の薬師如来は、室町時代の東金堂再建の時の作。脇侍の日光・月光菩薩は白鳳時代の作で、この両菩薩も、山田寺から薬師如来と一緒に持って来られたもの。

ということで強賊!?いや、失礼・・豪族・藤原氏おそるべし(笑)

そのほか、「文殊菩薩」、「維摩居士像」、平安時代の一木「四天王像」、「十二神将像」など所狭しと国宝、重文の仏像がいます。

薬師寺と同じく日光・月光菩薩が素晴らしい。ここでいつも目に付くのは、本尊と脇侍の前に安置されている「文殊菩薩@国宝」の玉眼である。ここはお堂の左側から右側に抜ける見仏になるが、本尊を見上げると文殊菩薩の玉眼がキラリと光って見えることが多い。

■2019年 南円堂・北円堂同時公開メモ

国宝と重文しかないのではないかと思わせる仏像宝庫!!相変わらずここの文殊菩薩は際立って素晴らしく感じてしまう。平日であり南円堂年一公開で、20日から中金堂落慶&北円堂特別公開のせいか、今回は見仏客が少なく、じっくり拝観できた。よくよく見ると十二神将のメキラが良い感じで面白い態勢だなと気付いた。

→興福寺国宝館

↓-----2023/07/22追記

宝物館と思われるかもしれないが「食堂」という御堂である!

↓-----2023/07/22追記

https://www.youtube.com/watch?v=3QKKfRMMZy4

東金堂の北に趣きはないところに再建の稼ぎ頭がある。なんと言っても、阿修羅像は有名。阿修羅は八部衆の仏法を守るものでコワモテが本来だが、ここの阿修羅は真逆の姿。木造天燈鬼・龍燈鬼@国宝、阿弥陀如来@重文、薬師如来@重文なども安置され、見どころ満載!!だけど人が多いので、土日はいかないのがマイルール。

人気の阿修羅像はファンクラブが存在するほど。有名な八部衆の阿修羅像をはじめ武装した五部浄や、お奨めの迦楼羅が見れる。飛鳥の地「山田寺」の巨大薬師如来像の「仏頭@国宝」、食堂の御本尊「千手観音菩薩立像@国宝」など見どころが多い。

最後に、この八部衆だが戦争時は吉野に疎開したようだ。電車で行ったのかな。

■再会―興福寺の梵天・帝釈天

2018年10月1日(月)から11月15日(木)に、中金堂の再建を記念する特別展示「再会―興福寺の梵天・帝釈天」を開催!!明治の神仏分離令で興福寺の僧は春日大社側につき、興福寺はボロボロになり、存続のために仏像を売った歴史がある。

現在、東京・根津美術館に所蔵される「帝釈天立像」は歴史的背景がある仏像で、里帰りに伴い、一対で安置されていた「梵天立像」と「再会」した。仏師「定慶」作で慶派としては天のルールを守った様式の仏像。見仏時は少々遠目から見れば目が合う形になっているので、近くから30cmずつ下がってみてほしい。一気に雰囲気が変わる場所があります。最後に「定慶」は運慶父・康慶の弟子とされ、運慶・快慶の次世代「肥後定慶@運慶息子」とは別人である。

定慶と肥後定慶の作風が似ているのかと言われれば、似ていない。定慶は平安から鎌倉移行中の作風で、肥後定慶は完成された慶派の技法に、運慶のリアリズムと快慶のやさしさ&技法を継承した作風だと思っている。

私のおすすめは阿修羅よりもカルラですね。

〇八部衆@基本国宝(公式HP) ※2023/07/22追記

天平仏で阿修羅が超人気だが、川端康成などはカルラ推しだったよう。

本来は憤怒で戦いの神・阿修羅だが、ここわ幼くい少年に見える。2009年の『阿修羅展』では、一日当たりの来館者数は世界一だった。八武将で甲冑をつけず、裙という巻きスカートで、天平時代の宝相華文である。 最後にAI分析医夜と阿修羅像は人間的で写実性が高いと判断されてようだ。

あと、最新技術が国宝を守る!?その名は「ミューソレーター」。って、内部の人でも宣伝でもないです。。

↓-----2023/03/12

2023年に気づいたのだが100円で国宝館のパンフレットが売っていたので買う!前からあったのかな・・

〇木造弥勒菩薩半跏像@重文

慶派かどうかは分かりかねるが、小さいながらも力強く、半跏像なのが面白い。

〇金剛力士像@国宝

今でこそテレの入り口になる「仁王門」に安置されることが多く、東大寺や醍醐寺なども多くはそうなっているのだが、興福寺は西金堂が焼失したときに須弥壇に安置されていた。その後の金剛力士像のベースになったとも言われている

〇木造天燈鬼・龍燈鬼立像@国宝(公式HP)

唯一無二の仏像!運慶の息子・慶弁作ですね!

〇千手観音立像@国宝(公式HP)

旧食堂の本尊で、中金堂や南円堂に安置されていたようだ。って、南円堂に立像と坐像が並ぶなんて、なんて豪華なものなんだ・・。

↑-----2023/03/12

〇仏頭@国宝 ※2023/07/22追加

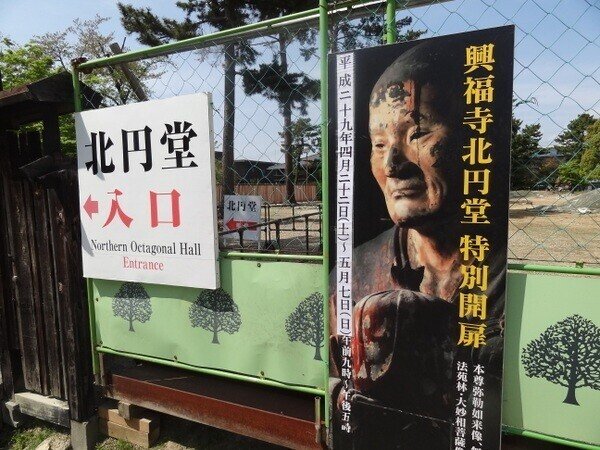

→興福寺北円堂&仏像@国宝:運慶・康勝・康弁作

南円堂の対面に北円堂@国宝があり、鎌倉時代再建に藤原不比等の一周忌に建てられた。

こちらは1210年頃の再建で、「弥勒如来坐像@国宝」が安置されている。この仏像を見るたびに運慶作ではなく快慶作では?と思ってしまうのは私だけだろうか・・。

脇侍は法苑林菩薩坐像・大妙相菩薩坐像で興福院の三尊を思い出させる雰囲気。本尊左右には「無著菩薩@国宝」「世親菩薩像@国宝」が並び、今でも動き出しそう。最後に、南円堂と同じく「四天王立像@国宝」がガードしているが、持国天は目玉が飛び出るかのような表情を見せるなど、比較的誇張的・ユニークな表現が目立つ。実は、この四天王は大安寺に安置されていたものらしく、納得!!!拝観料は300円!!安い!!!って、なぜここにはみんな来ないのか不思議である。

https://www.youtube.com/watch?v=ISnAmkjNNNU

さて、四天王像ですが、「多聞天」は康勝作で、「広目天」は康弁作。運慶作の仏像が多いこのお堂では、運慶工房の息子たちが関係している。

次の動画が素晴らしい解説ですね。

明治時代の話だが、無着菩薩立像、世親菩薩立像は東金堂に安置されていた時代があるようだ。無著菩薩立像は一度外国人のビゲロー氏に手に渡ったようだ。ビゲロー氏は、1882年に来日したアメリカ人で、日本滞在の7年間で日本美術を1万点以上を収集し、1911年にボストン美術館に寄贈した人物である。

■過去メモ(重複記載。。)

日本を代表する寺・興福寺は歴史により廃寺寸前までとなり復興に力を入れ、概ね復興した。令和元年&西国三十三札所1200年記念もあり「2019年10月17日から11月10日」は南円堂と北円堂が同時開催!!!!

→纏め動画

▽おまけ(廃仏毀釈で失った仏像たち)※2022/04/21更新

良い悪いは別として、興福寺の僧侶130人が春日大社の神官となり、明治5年には興福寺は廃寺となって、明治14年に再び住職を置くことが認められるまでは興福寺は無住の地であったらしい。

これに伴い、海外に快慶作の仏像が流れたりしている。その中で、奈良町(ならまち)の「法徳寺」に興福寺の文殊菩薩が見つかったとさ。

その他としては次の通り。

快慶作「弥勒菩薩立像」⇒岡倉天心。天心没後はボストン美術館

快慶作「地蔵菩薩立像@重文」⇒藤田美術館

長快作「十一面観音立像@重文」⇒パラタミュージアム

増長天@重文、多聞天@重文、持国天@重文⇒奈良博、ミホミュージアム

梵天・帝釈天⇒サンフランシスコアジア美術館

▽鹿vs鹿せんべい販売員

▽春日大社お祭り

昔は興福寺の僧と春日大社の神職がコラボっていたはず。

春日大社は長岡京、平安京に遷都すると、都度、分霊する。これは春日大社の由緒にも書かれている事実である。長岡京時代は大原野神社で、平安京時代は吉田神社である。

10月は「鹿の角きり」がありますね。2022年は特別参拝とセットで行きました。

▽春日大社

→概要

全国3000社ある春日神社の総本宮

下鴨神社、蚕ノ社などと同じく原生林が残る古社

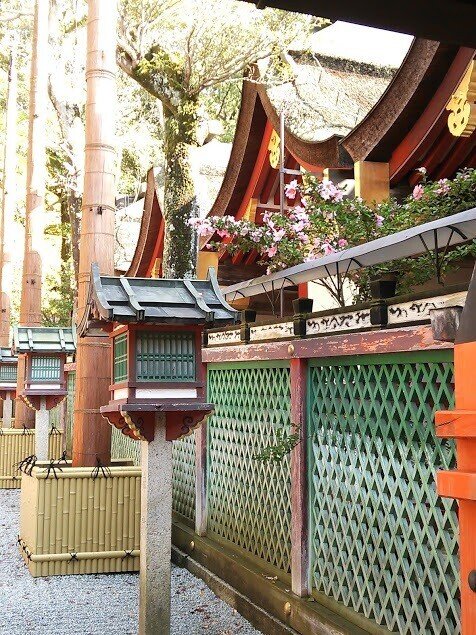

本殿周辺もそうだが、平坦にして社殿を建てずに山の傾斜を利用して建てている

つまりのところ御神山に鎮座させたという意味と解釈する

一の鳥居から本殿までは1.4kmあり、当時のままなんだそうな

二の鳥居をくぐると灯篭が多くなる

3000基の灯篭がありこれは全国の神社仏閣の1位である

祓戸神社の灯篭は室町時代のもので苔むしているのがマーク

色々な灯篭があり、春日大社と彫られているのが多いが、神様の名前「春日大明神」を彫った灯篭が15基あり、一日で3基見つけると金持ちになるとか・・。

20年に一度式年造替させる(式年遷宮は左右の場所を変えて新しく宮を建てる。造替は、一度神様を他に遷して、同じ位置に宮を建てて神様を戻す)

式年造替をしているが、平安時代と鎌倉時代と比較して変わっているのが本殿・拝殿前の杉の御神木で鎌倉時代の絵図でも描かれた古木

本殿は南向きで若宮社は西向きを向いていることから本殿は日本(国の安寧)を護り、若宮社は奈良の人たちを護っているとする

春日荷茶屋は江戸時代からある参拝向けの茶屋を継承する

768年に称徳天皇(孝謙天皇でもある女性天皇)の勅命で現在地に社殿が造営されたが、元々は奈良・大神神社と同じく、御神体を山とした信仰の場のようだ。

御蓋山の西麓には、南門前(出現石)、御間道側(さぐり石)、寿月観の東側、神庫の西階段、春日明神遥拝所、枚岡神社遥拝所、伊勢神宮遥拝所、龍王珠石、水谷神社、市の井恵毘須神社、石荒神社などの磐座が点在している。

山頂には、延喜式内社の「大和日向神社」に比定されている本宮神社が鎮座し、本来はここが信仰の場だったと思われる。 これは、大神神社と似ている。三輪山の頂上にも日向御子神を祀る高宮神社(こうのみや)が鎮座し、その側には奥津磐座が存在する。そして三輪山の麓にも辺津磐座が点在している(大神神社は日向神社が山麓にあり、三輪山頂上の高宮神社と実は逆という説があるが、それはここと関係しているのかも)。

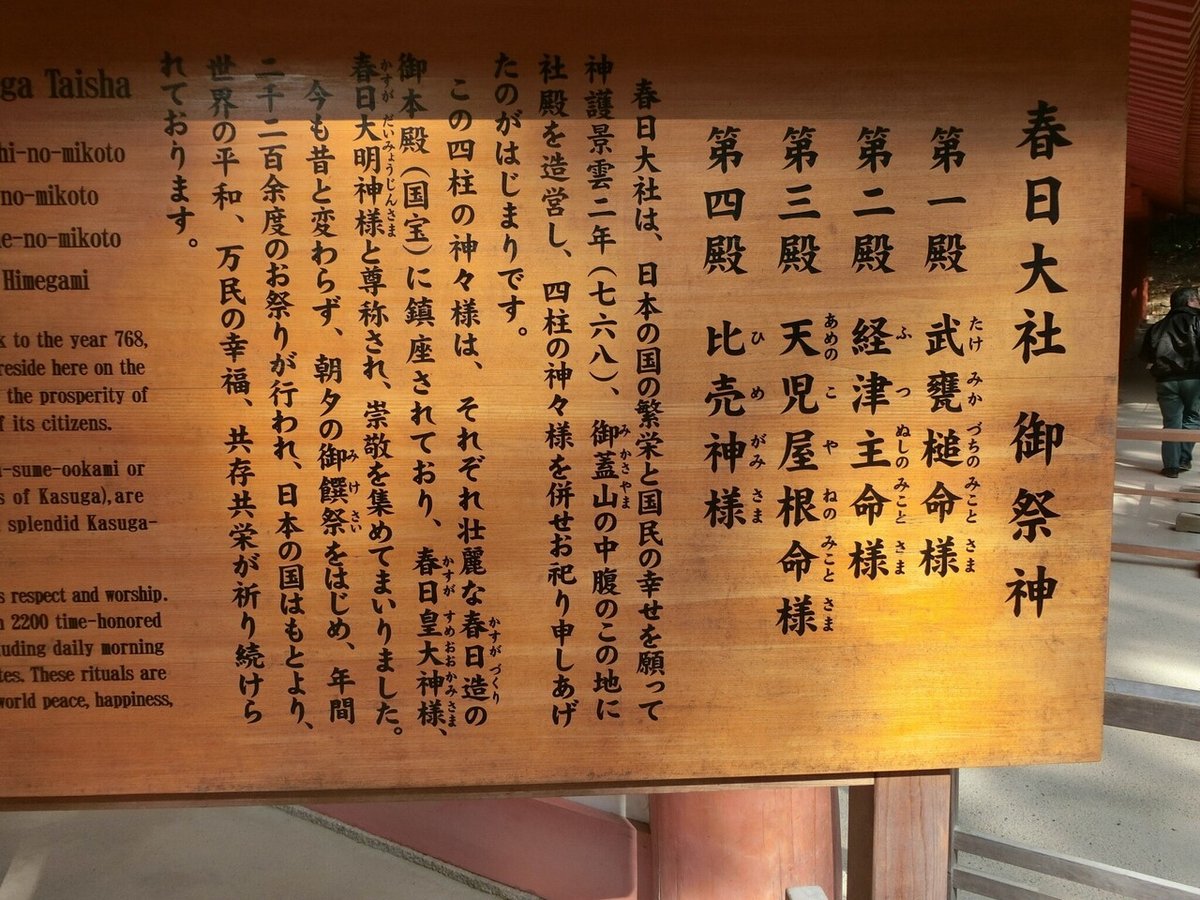

最後に祭神は茨城・鹿島神宮から「タケミカヅチ」、千葉・香取神宮から「フツヌシ」、大阪・枚岡神社から「アメノコヤネ」と「比売神(ひめかみ)」が勧請された。因みに「フツヌシ」は物部氏の氏社・石上神宮と同じであることから「伊波比主命」と記していることもある。ただ、本殿周りには摂社として「石上神社」があるのが面白い。これは物部の石上か、磐座の上を指すかはわからないが。。

手水舎周辺の落葉がきれいです!

→祓戸神社

大神神社、賀茂社、出雲大社などの古社定番。ケガレ(汚れ、気枯れ)を嫌う神様なので祓うべし。

→参道

----------↓2022年10月9日

↓-----2022/12/05

春日大社の参道にある灯篭は寄進されているのだが、この灯篭を作るのは1名だけの手作業である。灯篭は平安時代のものからあり、いまでも同じ形を継承している。

↑-----2022/12/05

----------↑2022年10月9日

→南門@重文

南門は春日大社の南回廊にあり、表参道を歩いて回廊内に入る時に潜る門で、高さは12mの楼門。通行料に鹿せんべい!?

----------↓2022年10月9日

神社アトラクション!石から石へ目をつぶって到達したら願いが叶う石!京都・清水寺の地主神社が有名ですが、滋賀、京都・丹後王国にもありますね。もしかして始りはここからなのかな・・。

----------↑2022年10月9日

夜間拝観できる時期があり、回廊釣燈籠や、一之鳥居から二之鳥居までの燈籠、二之鳥居から南門までの石燈籠が点灯され、御本殿夜間拝観料が必要になるときがある。「春日大社 祓戸神社前」では夜神楽が行われ、こちらは無料。

→有料:井栗神社、穴栗神社、辛榊神社、青榊神社

井栗神社(いぐりじんじゃ)

穴栗神社(あなぐりじんじゃ)

辛榊神社(からかさかきじんじゃ)

青榊神社(あおさかきじんじゃ)

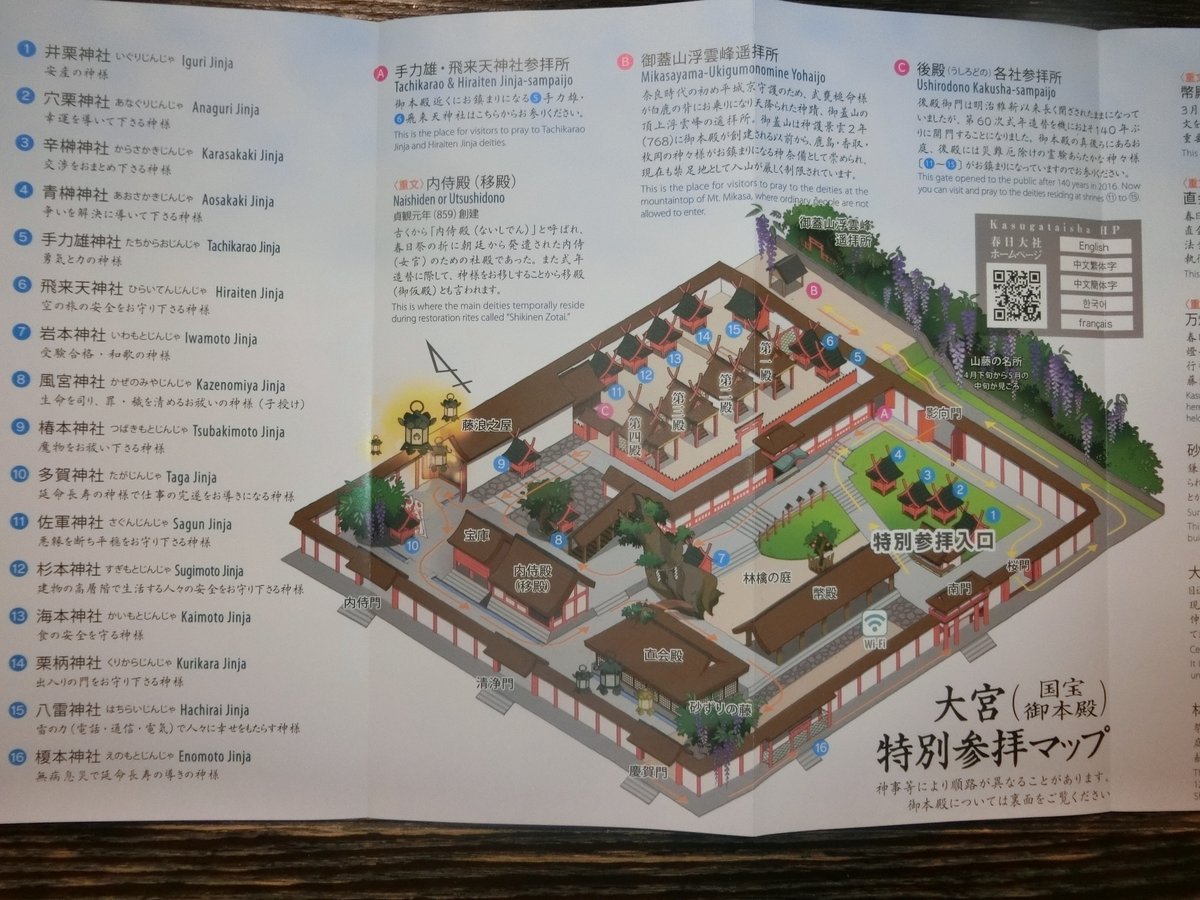

→春日大社中門・御廊@重文、本殿

本殿は4社あり、特別参拝しても目にすることはできない。見たいなら若宮社に行くしかないかも。さて本殿右には「手力雄神社」と「飛来天神社」が鎮座している。それぞれ神様はタジカラオとアメノミナタである。飛ぶ=ニギハヤヒとするところが多いのだが、仏教では大日如来に相当するアメノミナタというのは面白い。

御本殿の直前にある楼門or拝殿。

藤原氏の氏神たちがおり、常陸の茨城「鹿島神宮」から「タケミカヅチ」、千葉の「香取神宮」から「フツノミタマ」、奈良の生駒枚岡神社より「アマノコヤネ」「ヒメカミ」を勧請した。なお、ヒメカミは江戸時代までアマテラスともされていたそうな。

国宝になるまでは、伊勢神宮と同じく式年遷宮だったが、今は式年造替になった。4本殿の間には装飾がされている。

神仏習合時代の春日曼荼羅には神様と仏像が対比され描かれている。

・タケミカヅチ・・・・釈迦如来。本宮は鹿島神宮

・フツヌシ・・・・・・薬師如来。本宮は香取神宮

・アマノコヤネ・・・・地蔵菩薩。本宮は枚方神社

・比売神・・・・・・・十一面観音立像

・若宮・・・・・・・・文殊菩薩

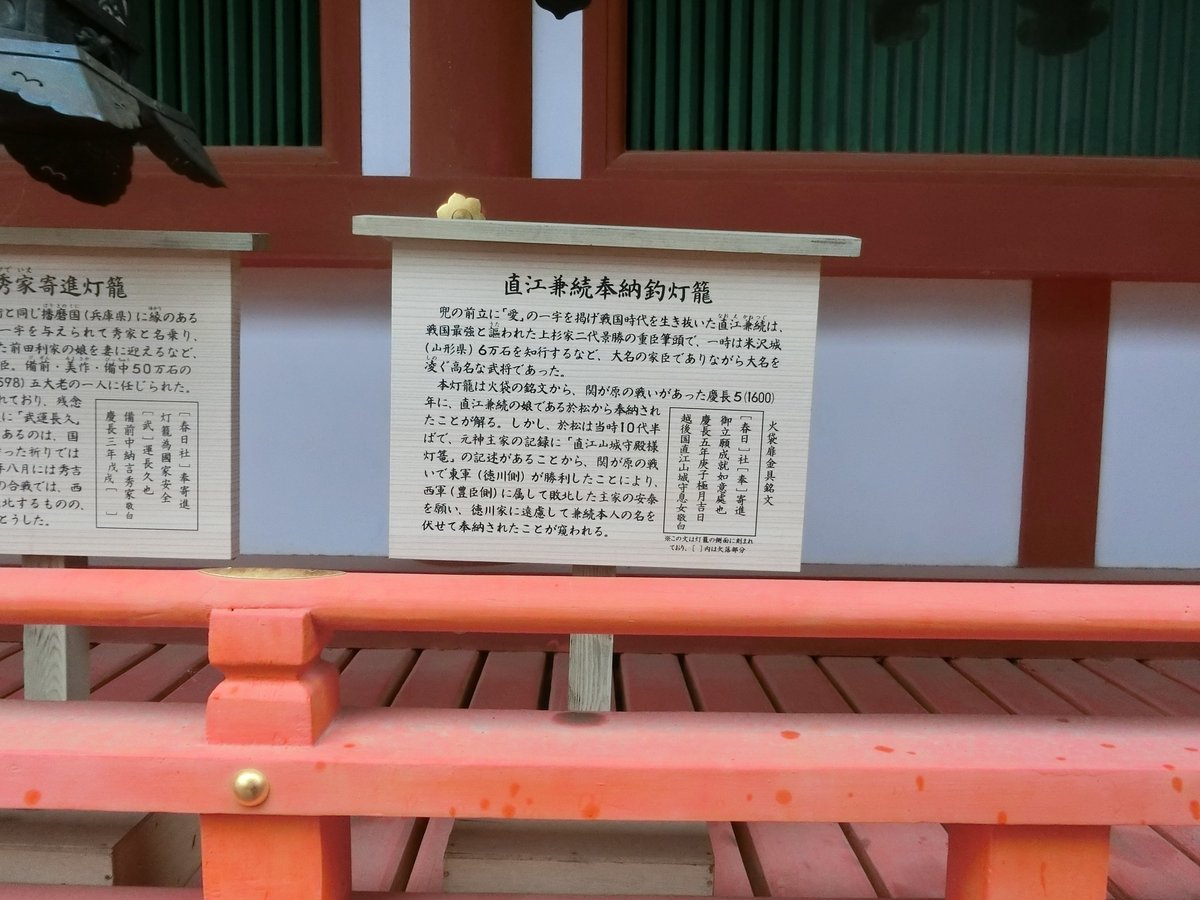

有名人(主に武将)も奉納したようですね。

-----------↓2022年10月9日

拝殿正面からの写真もNGですね。背後からは本殿がちらっと見れます。その前に2022年は若宮社が式年造替により、元々祀られていた本殿近くに移られていますので、そちらを先に紹介。

----------↑2022年10月9日

→有料:移殿

-----------↓2022年10月9日

伊勢神宮125社は社殿横に空き地があり20年ごとに移動するので式年遷宮という。下鴨神社や上賀茂神社、春日大社、出雲大社は位置が変わらないので式年遷宮とは言わない。本殿、修復中に神様はどこにいるかというと、伊殿になります。

2022年は若宮社の祭神が父・アメノコヤネと母・ヒメガミ近くに一時的に遷座しています。

----------↑2022年10月9日

→有料:風宮神社、佐軍神社、杉本神社、海本神社、栗柄神社、八雷神社、椿本神社

伊勢神宮の内宮・外宮でも別宮として高い社格を持つ「風宮神社」には、風の神・シナツヒコですね。

風の神の本宮といえば、龍田大社ですね。

----------↓2022年10月9日

本殿背後に!ちなみに下鴨神社は御祈祷をすると本殿が見られますが、期間限定で本殿背後も回れます。

----------↑2022年10月9日

----------↓2022年10月9日

本殿背後には摂社・末社があります。手前から「佐軍神社」「杉本神社」「海本神社」「栗柄神社」「八雷神社」となっている。下の写真の右側の説明書きですね。

御利益はそれぞれ、悪縁を断ち&平穏を守る、建物の高層階で住む人たちの安全を守る、食の安全、出入りの門を守る、雷の力で人々に幸せを与えるとなっている。

しかし、八雷神社は稲穂=豊穣のような気がするし、杉本神社は正倉院の近くの神社を遷座させたか蔵を守る神なのかも。か、シンプルに海本神社もあるので、水と木、船、航海かも。

----------↑2022年10月9日

→万燈籠再現 藤浪之屋@重文

→有料:多賀神社

ここは外から拝めます。ただ、社殿の横からだから、境内の社殿配置を知っているか、地元の方しかわからないと思います。

この日も生まれたばかりの赤ん坊抱いた若者夫婦と祖父・祖母が並んで写真を撮っていました。

→有料:春日山原始林:御蓋山浮雲峰遙拝所

普段は開放していないが、式年造替などで原生林の春日山を拝めることができる。禁足地のため登るなどはできないが、奈良の大神神社の摂社「檜原神社@元伊勢」などが好きな人は、気にいるはず。

----------↓2022年10月9日

2022年参拝したときのパンフレットでは普通に参拝順に入っているので、常時参拝可能かも。

----------↑2022年10月9日

よく見ると神鹿がいます

→(若宮社方面)春日山原始林:御蓋山浮雲峰遙拝所

奈良・大神神社と同じく、御神体にあたる山は禁足地になっていることから、原生林が残っている。年に数回、神職のかたは写真のとこから入って行くのだが、一般の人は無理なようだ。

↓-----2022/12/05

年4回のみ御神体である春日山の原生林に白装束を着て登ることができる。春日山には「春日の水」の源水場所があり、神職は昔から雨乞いをした場所でもある

↑-----2022/12/05

↓-----2022/12/31

奈良時代に鹿に乗った春日大明神が山頂近くに降臨し、そこに小さな社がある。祝詞と神楽を奉納する神事がある。

↑-----2022/12/31

→社務所など境内そのほか

2022年は若宮社の式年造替の場所がありましたね。

▽春日大社祭祀

https://www.youtube.com/watch?v=yDOxruwkfI8

→舞楽始式

→御田植神事

▽春日大社摂社・末社・若宮十五社めぐり

春日大社を出て、まっすぐ行くと若宮15社がある、次に記載する「夫婦大國社」はオオクニヌシとスセリヒメを祀り、女性がよく来ている。夫婦大國社で15社巡りすることを伝え、すべてをお参りすると授与所にて「おしるし」がいただける。

MAPはこちら!PDFです!!

https://www.kasugataisha.or.jp/wp-content/uploads/2020/02/wakamiya15.pdf

→若宮15社巡①若宮神社(若山社)

----------↓2022年10月09日

春日大社・神社の本殿には、タケミカヅチ・フツノカミ・アマノコヤネ・ヒメガミの4柱を祀るが、春日大社では5柱が本来の形である!!5柱目は「天押雲根命」と言い、春日大社本殿(大宮)の第三殿・アマノコヤネと第四殿・比売神の御子神。

春日大社は一般人は今のように入れない領域だったようで、こちらの神様が人気だったようだ。そのお願い事には「財布落した!一緒に探して~」のようなお願いをする人いたとか。

----------↑2022年10月09日

----------↓2022年10月09日、2022/12/05

元々は本殿に祀られた神様で1003年に出現した水の神様。1135年に現在の地に社殿が造営され遷座した。「春日若宮おん祭」はここのお祭りであることから、地元では愛されている神社である。

「春日若宮おん祭り」は、お旅所に移され、様々なものが奉納され「お旅所祭」とする

----------↑2022年10月09日、2022/12/05

春日大社の本殿とほぼ同じ造りの「春日造」で、本殿よりも見やすい。因みに、奈良・円成寺に行くと鎌倉時代の春日大社社殿が残っているので見比べると面白いかと。檜皮葺の立派な社殿である。

式年造替とは??良い動画を紹介!

春日大社「式年造替」 若宮神社の立柱上棟祭 | 奈良テレビ放送 (nordot.app)

↓-----2023/08/12

2023年式年造替1周年で特別御朱印出ました。2023年11月までのようですが、ずっと続けそうな気もしなくはない・・。御朱印は後述する「夫婦大國社」で頂けます。

↑-----2023/08/12

↑春日若宮おん祭 約1000人の華やかな時代行列 先頭から最後尾まで

→若宮15社巡⑮夫婦大國社(祭神:オオクニヌシ💛スセリヒメ)

春日大社摂社・末社に行く人は少ないが、この夫婦大國社は昔からカップルが多い神社。祭神は出雲大社の神でもある「オオクニヌシ」と妻「須勢理姫命」である。そして、京都・貴船神社、京都・下鴨神社、京都・真名井神社、島根・八重垣神社などと同じく「水占」があった。

なぜここにオオクニヌシ・スセリヒメ夫婦が・・・。

→若宮15社巡②三輪神社(祭神:スクナヒコ)

ちなみに、2021年はちょっと説明が変わっていた。。

→若宮15社巡⑭金龍神社(祭神:金山彦神)

→若宮15社巡⑬枚岡神社遥拝所

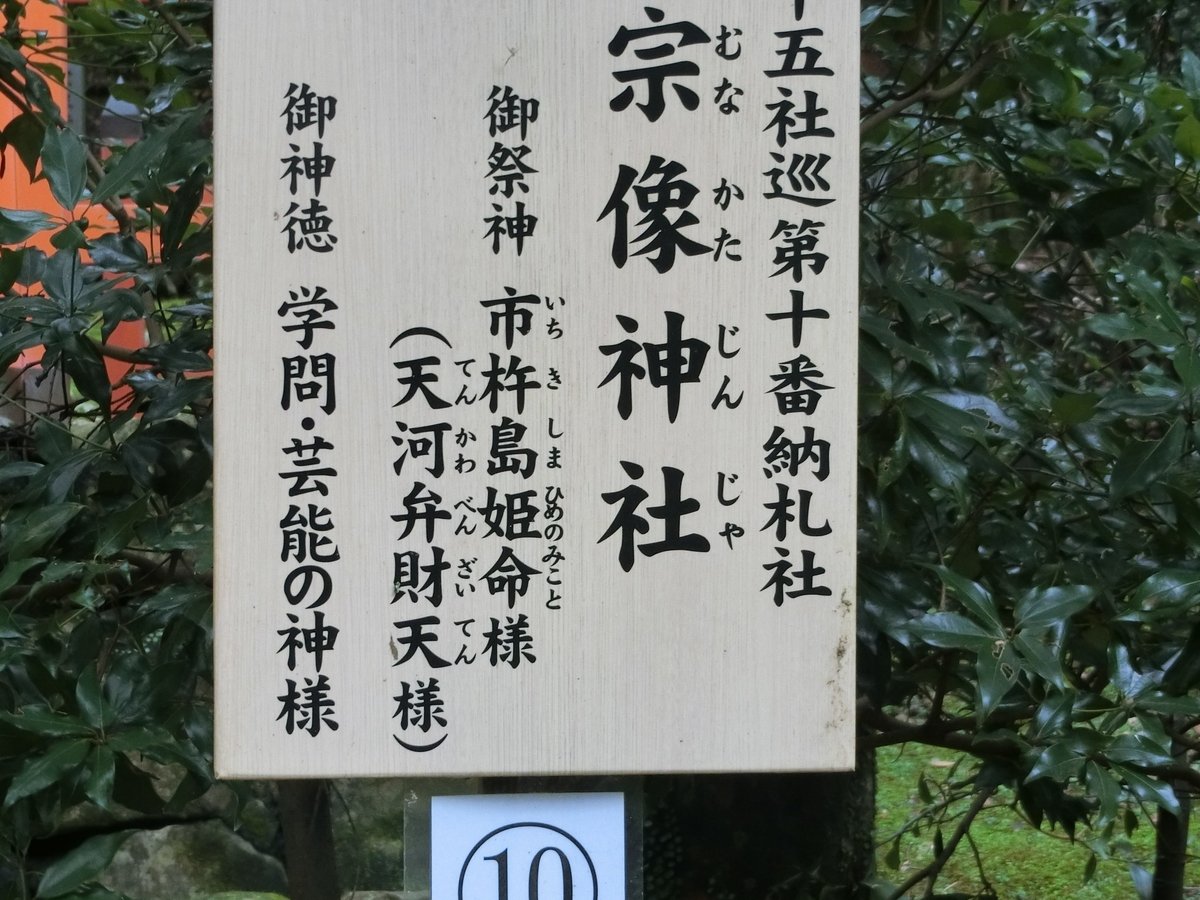

→若宮15社巡⑨春日大社遥拝所⑩宗像神社⑪紀伊神社⑫伊勢神宮遥拝所

----↓2022年10月9日

後ろに何かあるな・・

旧社地ですね。律儀だな・・。神が住む山でもあるので、原則、原生林のままなのだろうか。

どっちが内宮で、どっちが外宮なのだろうか??太陽と月?大きいのが内宮?

龍王もいますね。

そして、紀伊神社。

紀伊といえば若山。。いや和歌山なのだが、祭神を見て納得!木の神様たちだ!そうスサノオの子たちですね!!神山の原生林を守っているのだろうか。

さて、2022年は「この先神社はありません」という看板がありましたが、この先を行けば、新薬師寺など高畑地域に行けます!高畑地域は春日大社の社家が住んでいた地域ですね。

----------↑2022年10月9日

→若宮15社巡⑧佐良気神社 祭神:ヒルコ

----------↓2022年10月9日

プチ変更がされています。

----------↑2022年10月9日

ヒルコの本宮は西宮神社ですね。

括弧書きで「えびす様」としているのは流石ですね。もう1柱のえびす様といえばコトシロヌシで美保神社ですね。

→若宮15社巡⑦三十八所神社 祭神:イザナギ💛イザナミ、イワレヒコ

2022年10月9日参拝と比べるとここも式年造替したのかな???

古門書より吉野より勧請した経緯があり、社殿は大きい。吉野と関係する神社仏閣は「金峯山寺」「吉野水分神社」「勝手神社」としている。

→若宮15社巡:⑤廣瀬神社(祭神:倉稲魂神)⑥葛城神社(一言主)、赤乳白乳両社遥拝

右に葛城神社で左に廣瀬神社、中央に赤乳白乳両社遥拝となっている。

別途、一言主神社があるが、どちらにせよ藤原氏からすれば厄介な存在だった葛城氏なのは間違いなかろう。

後述の「赤乳神社・白乳神社」参照で!!

廣瀬神社!祭神はなぜかウカノミタマ・・。稲荷系だったっけ???

→若宮15社巡③兵主神社(祭神:大己貴命)④南宮神社(祭神:金山彦)

左に兵主神社で、右に南宮神社。

→榎本神社(祭神:サルタヒコ)

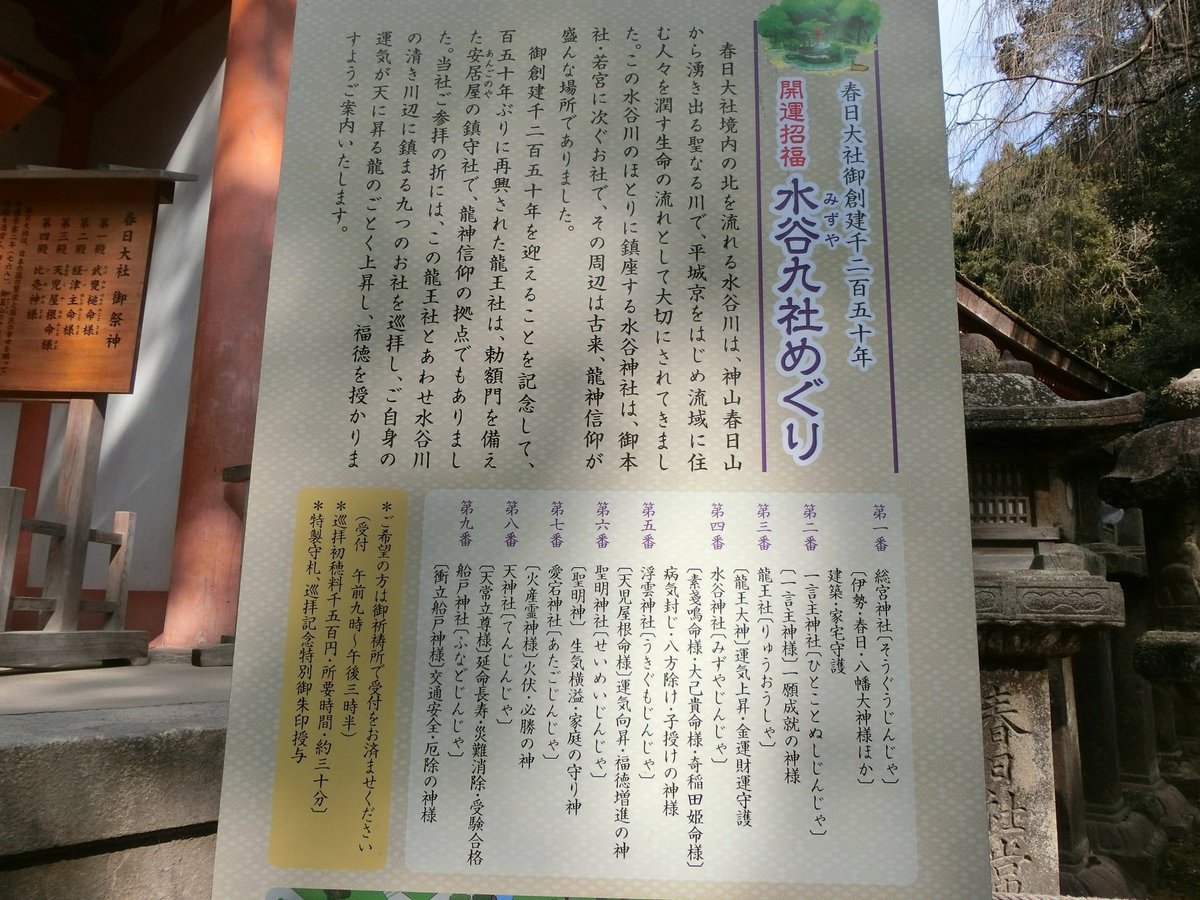

▽春日大社摂社・末社・水谷九社めぐり

→水谷九社②一言主神社(祭神:一言主)

----------↓2022年10月9日

一言主=葛城氏のイメージ!藤原氏による弱体化したと思っている。

----------↑2022年10月9日

→水谷九社①総宮神社(祭神:各大神(多数))

→水谷九社③龍王社(祭神:龍王大神)

----------↓2022年10月9日

途中に神仏習合の名残かなと思われる雰囲気の場所

----------↑2022年10月9日

----------↓2022年10月9日

春日大社から八幡宮・二月堂などに行く人以外は通らないであろう場所に鹿せんべいの店がある。すぐに、鹿せんべい持っているかチェックが行われる??

----------↑2022年10月9日

→水谷九社④水谷神社(スサノオ💛イナダヒメ、オオムナチ)

スサノオとイナダヒメですね。スサノオの御子神は紀伊神社に祀られ、一番遠い場所(対角上)に鎮座しています。

以下は「子授石」

さて、春日大社に戻りましょうか。

▽ささやきの小径(奈良公園内)

志賀直哉が名付けたと言われています。春日大社から新薬師寺などに行くときはこちらを通ってください。今回はここを通って、赤乳神社・白乳神社へ行きます。

ついでに新薬師寺と白毫寺もオススメです!!

▽赤乳神社・白乳神社:

春日大社から「ささやきの小径」を通ってくるのがよい。小さな祠ですが、鎌倉時代以前から祀られる古社で、春日大社の境外末社です。婦人病を治すご利益があるとされ、祭神「稚日女尊(わかひるめのみこと)」ことアマテラスの御子、あるいは妹ともされ、女性の腰より下の病に御利益があります。

▼春日大社の勉強

https://www.youtube.com/watch?v=c-omPBBwCNA

▼旅行記

▼セットで行くところ

▽興福寺:西国三十三所

▽興福寺国宝特別公開2017 阿修羅-天平乾漆群像展-

東寺の仏像立体曼荼羅風味に安置され、なかなかの見応え。東金堂はぎっしり国宝の仏像が詰まっていますという感じですが、ここはゆったり安置され、奥の方も見やすくなっている。ちょっと遠いのでオペラグラスがあればなお良し。本尊は阿弥陀如来で脇侍は帝釈天&梵天でその外に金剛力士像で四隅は四天王を安置している。八部衆は4対4で本尊前に左右に分かれて安置されていた。人気の阿修羅は作成時は今とは違う表情であったことが調査で分かってきているらしい。

▽春日大社は二十二社・磐座

----

#藤原

#興福寺

#春日大社

#奈良

#神社仏閣

#神社

#仏像

#二十二社

#国宝

#慶派

#運慶

#磐座

#藤原

#中臣

#春日