ランニングでふくらはぎが痛くなった原因追求と実際の施術②

原因の原因を追求

根治と表治

前回はふくらはぎの痛みの症状と部位の特定、チェック方法について書きました。

ふくらはぎの中でもヒラメ筋に硬結(コリ)ができたから痛みが出ている、というところまで書いていますのでまだお読みでない方は先にこちらから↓

今回はそのヒラメ筋が硬くなった原因について書いていきます。

痛みの直接的な原因は筋肉にできた硬結(コリ)ですが「なぜコリができるのか」を考えないと正しい道筋で改善していきませんし、再発してしまいます。

これはふくらはぎの痛みに限らず人間のどの部位、どの症状でも同じです。

筋肉や靭帯といった運動器以外の問題、例えば肝臓の疾患であっても何かしらの原因があって炎症が起き、肝炎と診断されますね。この場合、肝炎が問題なのは言うまでもありませんが改善するにはその「原因」を取り除かないといけません。

内科疾患の場合は生活習慣や人間関係でのストレスなど目に見えづらい要素が多くなってきますのでやや複雑化する傾向があります。

それでも正しく原因を追求してそこを変えていこうね、と言う流れはやはり同じ。「根治」を目指す方が長い目で見ると利点が多いんです。

基本は根本(原因)を正すこと

話をふくらはぎに戻します。状況によっては対処療法も大切です。効果もあります。

今回痛みが出てから数日後に『高尾以外を走ろう』と言う主催しているグループトレイルランニングの企画がありました。当院のある高尾山域以外のトレイルを走る企画です。その時30kmほどの少し長めの距離を設定していたのもありやや不安がありました。

自分で自分に施術を行うだけでは筋緊張が完全に消失させる時間がやや少なかった(あと、自分だとやりづらい)のもあり企画当日はテーピングをして走りました。

今回の場合、このテーピングを施したことが対処療法になります。

これがめちゃめちゃ効きました(笑)テーピング、めっちゃいいじゃん(笑)

普段テーピングをして走ることはありませんが痛みや違和感がある時に正しく施すとかなり効果がでます。過去に草100マイルを走った時もテーピングに感動したのを思い出しました。(自画自賛しました)

テーピングの効用については下記のnoteで詳しく書いてますのでぜひお読みください。

根治だけではなく、今すぐにできて効果を感じられる表治も並行すると良いね。

筋肉が勝手に硬くなることはない

基本的に筋肉は勝手に硬くなることはありません。

ですがケースバイケースで何もしなくても硬くなることもあります。

○何もしなくても筋肉が硬くなる例と理由

⑴長期間の寝たきり状態

理由:筋繊維の滑走(筋収縮)が全くない状態が続くと拘縮を起こすため。

⑵呼吸が浅い

理由:呼吸が浅いと血中の酸素濃度が減ります。その分※筋への供給が減るため。

※正確にはミトコンドリア

⑶姿勢が悪い

理由:骨組みが崩れていると倒れないように無自覚のまま筋肉に力が入ってしまうため。

⑷質的栄養不良

理由:筋の伸長には栄養素が必要。必要な栄養素が摂れていないと収縮もうまくいかなくなるため。

寝たきりや運動不足の方、姿勢が悪い方は「何もしてないけど身体が硬い」とよく言います。これを正確に言うと

「(自分では)何もしてない(つもりだ)けど身体が(無意識・無自覚で負担を受けているのでその結果)硬い」

となります。

身体全体でも筋肉1つとっても硬くなるのには可視化できない点も含めて理由が必ずある

なぜヒラメ筋が硬くなったのか

ヒラメ筋の解剖生理

今回のヒラメ筋の硬さの原因を追求する前にまずヒラメ筋の構造と機能について。

ヒラメ筋(ひらめきん、Soleus muscle)はヒトの下肢の筋肉のひとつ。遅筋線維が著しく優位な抗重力筋のひとつで、足関節の底屈を行う。

腓骨頭と腓骨の後面上部1/3、脛骨のヒラメ筋線および腓骨頭と脛骨の間に張るヒラメ筋腱弓から起こり、強大な停止腱は腓腹筋の停止腱と結合してアキレス腱(踵骨腱)として踵骨隆起で停止する。

宇宙飛行士が無重力空間にて機能低下が進む筋肉のひとつである。

抗重力筋であること。ここ、大切。

そもそもヒラメ筋は立位時に姿勢を保持することを主な役割とする筋肉。24時間の内、立っている時は必ず使用される筋肉。

従事されているお仕事や日々の運動習慣など全て個人差があるのでなんとも言えませんが1日5~10時間くらいは使うことになるんじゃないでしょうか。

そのため構成されている筋繊維も長時間使える遅筋繊維が主となっています。

理に適った構造ですね。

抗重力筋は弱く長い刺激に対して力を発揮する

そんな強靭なヒラメ筋にコリができるということは相当な負荷がかかったということ。何がその負荷となったのか。今回の私の場合は「ランニング」です。

200kmは大丈夫だった。1kmでダメだった。その理由。

過去に最大120マイル(およそ200km)のレースなど「ウルトラ〇〇」と言われる長距離種目はそれなりに完走してきました。その時は今回のようなヒラメ筋のコリによる痛みは感じたことはありません。しかし、今回は1kmちょろっと走っただけで痛みが出た。

なぜ、200倍以下の距離で痛みが出てしまったのか?この違いを見つけることが原因を突き止めるのに重要なポイントとなります。

情報を整理して「違い」を見つけることが原因究明に大切

衝撃を受ける場所

これが全てと言っても過言ではないくらい重要なポイント。

どこで衝撃を受け止めているか。

ランニング動作は瞬間的に両足が宙に浮いている状態(ちなみに「歩く」とはどちらかの足が接地している状態で進むことを言います。競歩競技ではここがチェックされます)。その宙に浮いた状態で前方に進み、着地をすることで前に進みます。

要は前方ジャンプの繰り返しを行う動作なんですね。

ランニングは前ジャンプの繰り返し

で、その前方ジャンプをするには必ず「着地」が含まれます。地球には重力がありますから必ず地に足を着かないといけません。

この着地を走法で分類するのがよくありますね。

よくこのような3つの走法どれが良いのか、みたいな。

今回はここを深く言及しませんが、右のミッドフット走法が理想。

というか、このイラストのように下半身、特に足先だけの着地位置を見ている時点で問題ありです。見た目でわかりやすい末端だけを取り上げてあーでもないこーでもないと言っているのが考えが浅いですね。この辺は後述します。

足先だけ見ていては原因は追えません。木を見て森を見ず、はダメです。

今回のようなヒラメ筋のコリができる走法に真ん中のヒールストライク走法があります。踵から着地する走り方ですね。

「歩く時は踵をついて親指で蹴り出す」みたいなことを言う人が医療従事者の中に未だにいますが信じちゃダメですよ。この歩き方はソールのある「靴」ありきで考えられている歩き方なので。It's not natural movement です。

で、今回の症状は走り方がヒールストライク走法になっていたのでヒラメ筋にコリができました。イメージは以下。

こんな感じです。少し画像に書きましたがヒールストライク走法は足底筋膜炎の原因にもなります。足底筋膜炎は過度なヒールストライクまたは体幹の前方移動を伴わないフォアフット走法で起こります。今回のテーマではないので詳しくは割愛します。

着地の衝撃吸収を

・踵骨だけで受け止める

・足裏のアーチ構造と脛骨など分散して受け止める

どちらが良いか?

どっちが良いかは明確ですね。柔軟に動いてくれる足裏アーチを縦方向に伸びる脛骨を使った方が確実に良い。柔よく剛を制すということ。

で、普段は怪我をせずに長い距離を走れていたのでミッドフット走法ができていた、しかし何らかの原因でヒールストライク走法に近づいてしまったためにヒラメ筋にコリができた、と考えられます。ここから更に深掘りします。

体幹部の動きが小さくなっていた

答えはこれ。身体の中心(と重心)が前方に動かず、足先だけ前に進んでいたことが問題です。

前に進む、ということは身体の重心を前方向に倒していくことと同義です。

重力のある地球ではそれ以外の方法で自力で前に進むことはできません。(自転車や車を使用したり摩擦が全くない床があれば別)

走るという動作は足先だけで完結するものではなく、体幹部の筋肉や骨の動きも含めた総合的な動作。なのでランニング動作で「肩甲骨が〜」など上半身の動きについて色々言われるんですね。見た目上、下半身が大きく動くので脚の運動と思われがちですがそうではないです。

足だけ前に進む動きをすると以下のようになります。

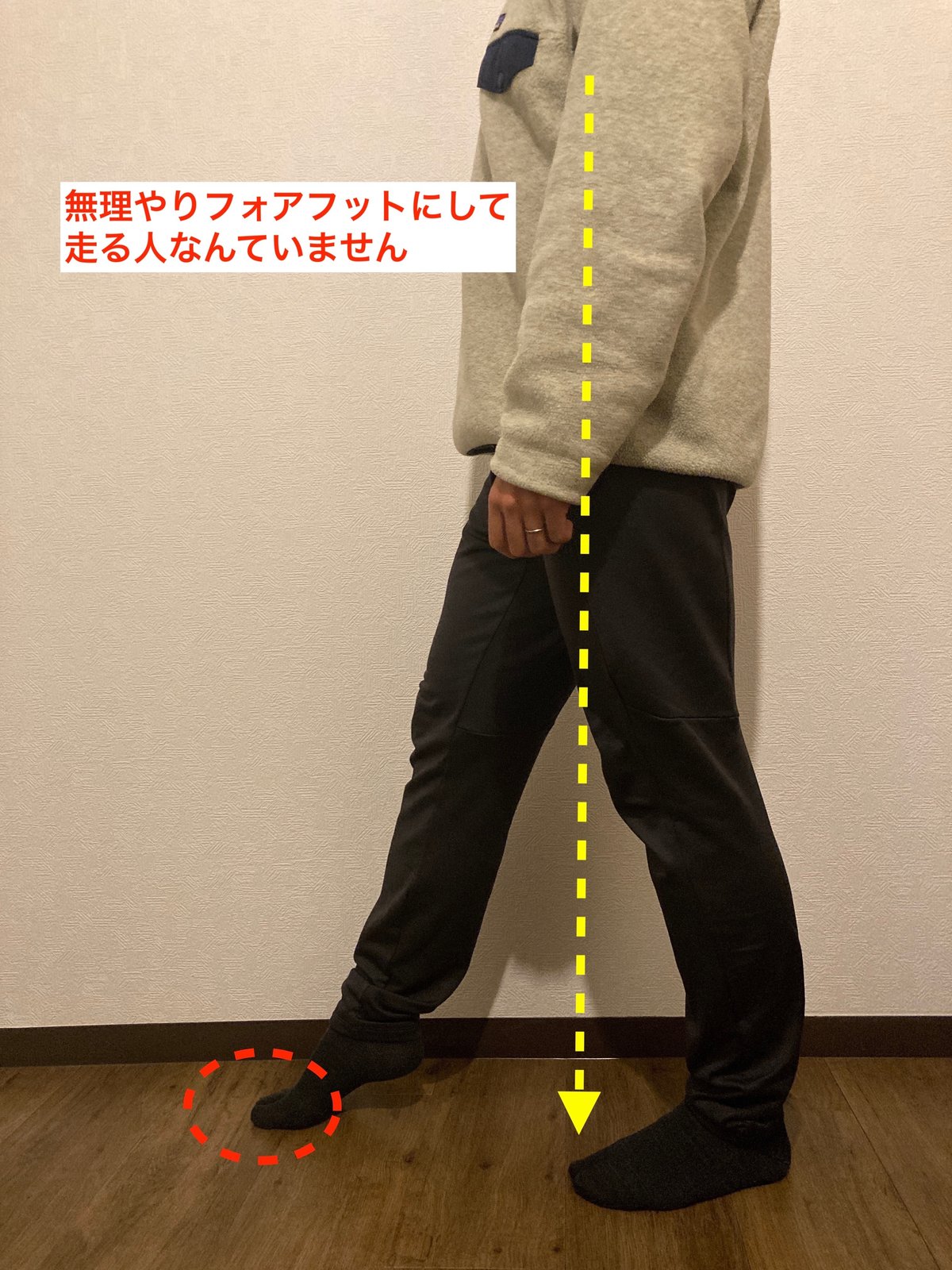

体幹がまっすぐの状態(=体幹部の重心位置を動かさない)で前に進む動きは股関節から前に脚が出るので着地は必ず踵になります。

「いや、つま先からも着けるし」みたいな反論がないとは思いますが一応載せておきます。

明らかに無理があるでしょ(笑)こんな歩き方しませんよね。

常識的に考えて明らかに不自然なので言及する必要もありません。

体幹の前方移動(重心が前に倒れる、体幹筋の作動)のとミッドフット着地が同時に起こるのが正しい動作。どっちかではなく、どっちも、です。

紫のメモをつけましたがトップランナーのフォアフット走法は接地部分こそつま先ですが全身と荷重をちゃんと見るとミッドフット部分(足底中央あたり)になります。

脚の回転数(ケイデンス)と重心の前方移動スピードが強烈なので接地がつま先になっているだけ。決してつま先で蹴って走ってる訳ではありません。そこをお間違えなく。

つまるところ、踵で着地してしまう原因は体幹部の動きの小ささによる前方重心移動量の低下によるものです。

なので根本的な改善には体幹部の動きを大きくする必要があります。

局所の原因=ヒラメ筋の硬結(コリ)

全体の原因=体幹部の動きの低下、重心移動量の低下

なぜ動きが小さくなったか?

理由は人によって様々ですがざっと書いてみるとこんな感じ。

○体幹部の動きの低下理由

⑴体幹部の運動量不足

デスクワークの過多や同一姿勢、同一動作の繰り返しによる

⑵身体がうまく使えていない

そもそも体幹の筋群、骨を動かすという感覚や経験が不足していることによる

⑶過度な筋疲労

使いすぎて疲労しても使えなくなります

⑷胃腸系の不調やストレスによる浅い呼吸

内臓の問題や炎症が起きている時はうまく力が入りません。お腹が痛い時は背筋をまっすぐにできませんよね。筋性防御が入ってしまっています。ストレスも同じく。

⑸質的栄養不良

筋肉が硬くなる理由は前述

こんなところです。

私の場合は⑴が主な要因。事務作業が多く運動不足気味だったことです。

あとは⑸でしょうか。食生活がやや乱れていたのも事実。

体幹部の動きが小さくなっていた状態でいきなり走り出した&シューズがベアフット系のソールが薄いものだったのでヒールストライクに耐えられずヒラメ筋に硬結ができた、という流れです。

上記⑴〜⑸はトップアスリートにも起こります。

・高強度・同一動作メニューが多い・練習量が増えた=⑴、⑶

・競技動作はできているけど根本的な身体の使い方ができていない=⑵

・メンバー争いなどで精神的に追い込まれている=⑷

・トレーニングはするけど栄養は無頓着=⑸

といった感じです。原因は複数ありますがどれが一番大きな問題かを確認していきます。

パーソナルトレーニング for Runner

最後に宣伝になってしまいますが、当院では「パーソナルトレーニング for Runner」を行なっています。

屋外の競技場のトラックとフィールドを利用して行う1対1のパーソナルトレーニングです。単純な筋トレではなく「身体の本質力」を高めることでスポーツパフォーマンス向上を目指すものです。

正しい身体の使い方ができれば筋肉量を増やさなくてもある程度競技成績は伸びます。しかもケガが減るので長くスポーツ・運動を楽しむことができます。

詳細・料金は当院Instagramとストーリーハイライト「パーソナルトレーニング for Runner」をご覧ください。

次回は実際に行った施術(セルフケア)とその他処置について

ふくらはぎの痛みの原因の原因が体幹にあったことはわかった。

知っているとしている、は別物なのでどれだけ知識があっても行動に移さないとヒラメ筋のコリは無くなってくれません。

次回は実際に何をしたか?についてと予後どうなったか、について書きます。

多分次回で終わると思います。

引き続きお付き合いください。

いいなと思ったら応援しよう!