雑誌を作っていたころ070

捨てる神あれば

話は少し前後するのだが、「開業マガジン」が大詰めを迎えようとしているとき、ぼくの周りには単行本編集の話が続けて舞い込んできた。

ぼくは雑誌編集者だが、青人社時代に単行本は何冊か作ったことがある。福富太郎氏、邱永漢氏などの新書サイズの本だ。「ドリブ」の連載をまとめただけなのだが、それでも経験がないよりマシだと思っていた。

だがそれは、その後のぼくと悠々社の運命を考えると、大きな違いだった。青人社時代の経験がなければ、技術評論社やゴマブックスから話があったとき、仕事を受けることを躊躇しただろう。そしたら今頃は、どこかの橋の下で段ボール箱にブルーシートをかぶせて生活していたかもしれない。

技術評論社からの話は、「開業マガジン」のスタッフ、小倉さんの紹介だった。彼はぼくと同い年のフリーライター・カメラマン・編集者だったが、ITのことは詳しくないということで、技術評論社からの仕事をぼくに振ってくれたのだった。

その仕事は、書籍作りの経験を深めた今となっては、決して割のいいものとは言えなかった。時間拘束が多く、手間がかかる割にギャラが安かったからだ。だからこそ、ほとんど書籍づくりの初心者であるぼくのところに回ってきたのだと思うが、別な見方をすれば書籍デビューの題材としては好適だったと言える。

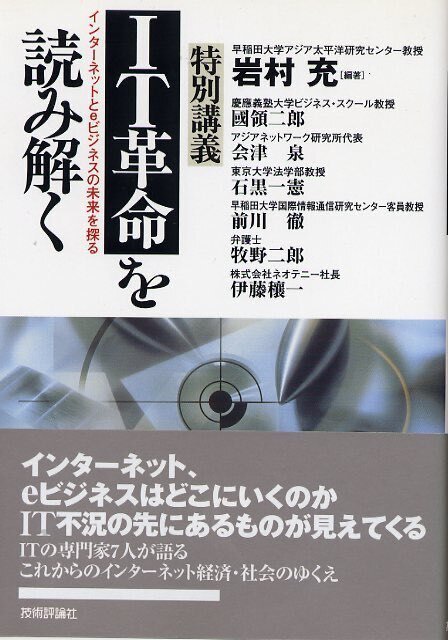

というのは、ひとりの著者の作品ではなく、7人の著者による特別講義の書き起こし作品だったからだ。早稲田大学アジア太平洋研究センターの岩村充教授が、ご自身の知り合いである六名の論客を招いて組んだ特別講義で、タイトルは「IT革命を読み解く」とつけられていた。要するに、雑誌の座談会をもう少し堅苦しくまとめればそれでよかったのだ。

岩村教授は日銀出身の経済学者。招いた6人は、国領二郎・慶応大学ビジネススクール教授、会津泉・アジアネットワーク研究所代表、石黒一憲・東京大学法学部教授、前川徹・早稲田大学国際情報通信研究センター客員教授、牧野二郎弁護士、伊藤穣一・株式会社ネオテニー社長(肩書きは当時のもの)。

7週連続で早稲田に通い、最前列でテープレコーダーを回しながらノートをとった。そして次の週までにテープ起こしをやり、原稿を作っていった。わからない言葉は必死で調べ、知らない分野は参考書を買ってきて読んだ。

今この本を手にとっても、原稿を書いていたときのことがよく思い出せない。総ページ数320もの原稿を一人でどうやって書いたのか。だが奥付を見れば間違いなく「構成・協力◆山崎修(悠々社)」とあるから、逃げ出すこともなく原稿を完成させたのだろう。初版発行は平成13年11月2日。この本が出たのは「開業マガジン」が幕を閉じてから10カ月後のことだった。

この本を作ったことは大きな自信につながったが、うれしい出来事でもあったようだ。というのは、50冊も買い込んで、知り合いや親戚にばらまいたから。いきなりこんな本を送りつけられた方はさぞ迷惑だっただろうが、舞い上がっている人というのは、えてして迷惑なことをするものなのだ。

次に話があったのは、ゴマブックス。これは広告研究会の後輩である近藤すみれさんの紹介だった。どういう触れ込みで引き合わせてもらったのかはもう忘れたが、遠藤さんという編集長に会いに行き、すぐに仕事をもらった。著者とライターが揉めてしまい、急遽代わりのライターを立てなければならないという話だった。

その本が終わると、次々と仕事が依頼されるようになった。気がついてみると30冊ほど作っていた。サメの取材でアメリカ西海岸に行ったり、自己啓発書の取材でイギリスに行ったりした。そう書くと豪勢な取材旅行だったみたいだが、アメリカは貧乏旅行だったし、イギリスは自腹だった。それでも、雑誌の取材とはまた違う醍醐味があった。

ゴマブックスはその後倒産してしまったが、このルートはその後数千万円にも及ぶ鉱脈となる。というのは、ゴマブックスが編集プロダクションとして編集の仕事を下請けしていたPHP研究所につながったからだ。そのときの担当者である小林さんは、今ではアスコムの取締役編集長。PHPには一緒に仕事をした編集者が10人近くいる。

そんな背景があったので、ぼくは雑誌づくりに見切りをつけることができた。というより、書籍の仕事に転換しなければ、悠々社は早晩つぶれていただろう。書籍だけがひとりで完結できる仕事であり、ムックや雑誌の下請けをやっていたら、何人ものスタッフを抱えたままで、だらだらと赤字を垂れ流し続けていたはずだからだ。

書籍の仕事をメインにしながら、講演と雑誌の仕事で全国を飛び回るぼくの仕事のスタイルが確立したのは、それからまもなくのことである。