ヤマネからかんがえる、生態系のなかのわたし

またヤマネのはなしかよ〜、って感じですが。

国の天然記念物に指定されており、 鳥取県では準絶滅危惧種にも指定されています。

私の暮らしている大山にも暮らしているそうです。

このヤマネたち、子育てのとき以外は決まった巣を作らず、他のネズミ類や鳥類の古巣を使うことがわかっています。

まさに「森の空き家活用の達人」ということで、名前を借りて屋号に使わせてもらっています。

私はもともと、このヤマネの研究者を志していました。

関西の大学でヤマネに出会い研究をスタートして以来、

八ヶ岳の麓にあるヤマネの博物館・やまねミュージアムに勤めたのち、

宮崎の大学院へ進学し、またヤマネに向き合う日々を過ごしました。

八ヶ岳では、発信機用のアンテナを抱えて一日中森を歩いてヤマネをさがしたり、

毎月数百個の巣箱を調査して回ったり。夜は赤いライトの下でヤマネの行動観察をしていました。

巣箱ではヤマネだけでなく、ヒメネズミやシジユウカラなどの小さな生きものたちが命を育んでいました。

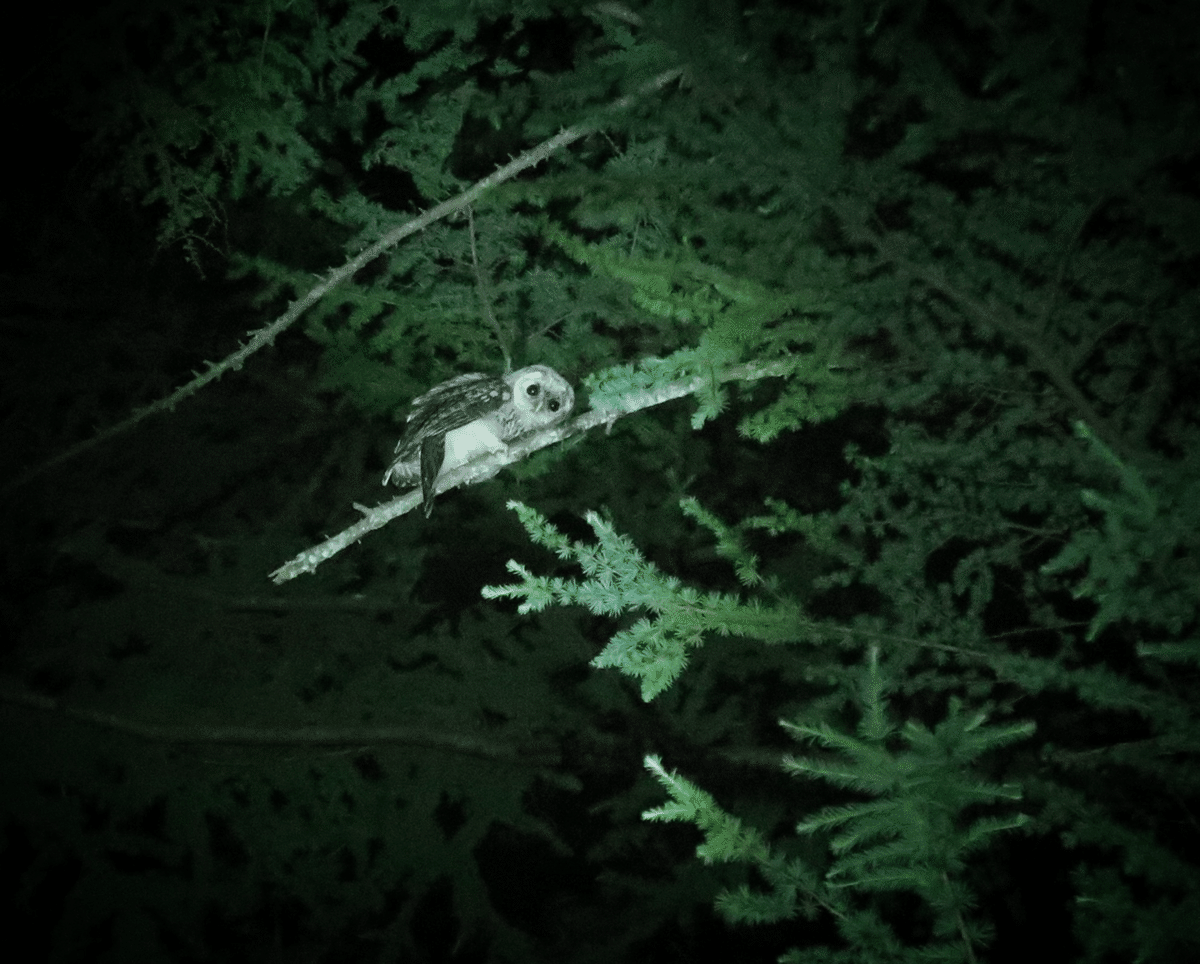

夜の森では、フクロウの赤ちゃんたちに出会うことも。

一度しゃがめば、無数の植物の芽吹きや、菌類や昆虫たちの蠢きに出逢います。

最高峰は赤岳(2,899m)

ふかふかの森の土の上なら1日中歩ける不思議。

野ネズミは一見地味だけど、よく見るととってもうつくしい毛並みをしています…

何羽いるか、わかりますか?

夏、カラマツの森にて。

宮崎では、照葉樹林で暮らす樹上性の哺乳類を調べるべくカメラトラッピングをしたり、巣箱を仕掛けたり、

研究室では特製の観察用巣箱に赤外線カメラを設置して、ヤマネの出産や子育ての様子を

ヤマネの邪魔をすることなく観察できる仕組みづくりを試みました。

ぴかぴかと輝く硬い葉っぱの照葉樹林の暗さにビビリながら、ひとり森を歩く。

そこには、南九州独特の景色がありました。

宮崎ってなんとなく、海のイメージが強いかも?

両方に大量の巣箱をかつぎ、ひとり森をさすらう。

(絶対に真似してはいけません)

ニホンヤマネとはちょっと遠めの親戚。

耳が大きく、背中に黒い線もなく、鼻先はちょっと細長い。

お産から子どもたちが大きくなるまで、カメラを通じてこっそり覗かせていただきました。

赤ちゃんが何頭いるかわかりますか?

そんな自然の中での日々を過ごす中で、すこしずつ気づいていったことがあります。

「ヤマネがいるってことは、ヤマネが必要としてる生きものも、ヤマネを必要としてる生きものも、いる。」

そんな、当たり前のことでした。

つまり、それが生態系だということ。

そしてそれがまわりまわって、私たち人間たちの暮らしにもちゃんと繋がっているということ。

それが、地球に暮らすということ。

若いころは、とにかく「ヤマネ」というものが好きすぎて

お恥ずかしいことに、そのまわりの生きものや環境に意識が向くことがあまりなかったのです。

「木を見て、森を見ず」ならぬ「ヤマネ見て、森を見ず」状態。

だから、わたしの師匠であるヤマネ・いきもの研究所の湊秋作先生がよくおっしゃっていた

「ヤマネを守ることは、森を守り、みんなを守る。」

ということばも、しごとで携わっていた環境教育に関しても

今思い返すと、いまいちピンときていなかったのだと思います。

さて、前置きがとても長くなってしまいました。

私は今、地域おこし協力隊として空き家活用に関わらせていただいています。 ちょうど1年が経ちました。

まちには、家もあれば、学校や保育園、商店、田畑や川、山、漁港、神社やお寺、会社、役場、

またそれらをつなぐ道路など、さまざまな機能をもつ場所があります。

そこには、さまざまな人がさまざまなはたらきをして暮らしています。

私は、森に生態系があるのと同じように、人々の暮らすまちも生態系だと捉えています。

その生態系がまわるようなしくみづくりができれば、自然なかたちで空き家問題は解消いくのではないか、

というのが、私の仮説。

まちの生態系の中で、地域おこし協力隊の役割ってなんなんだろう?

地域のあたりまえのなかで埋もれているキラリと輝くものごとや人を、

それぞれの協力隊の感性を以てやさしく掬いあげ、慎重に顕在化していくことなのかなあと、思っている。

そんなことを、協力隊1年目では学ばせてもらってきた。

これはあくまで私の場合だし、これからの暮らしや活動のなかで、いろいろと考えは変わっていくのかもしれないけれど。

このまちの生態系のなかで、自分はなにを想い、どう行動していくのか?

日々、問い続けています。