校務や授業におけるICTの利活用

1.研修の目的と意義

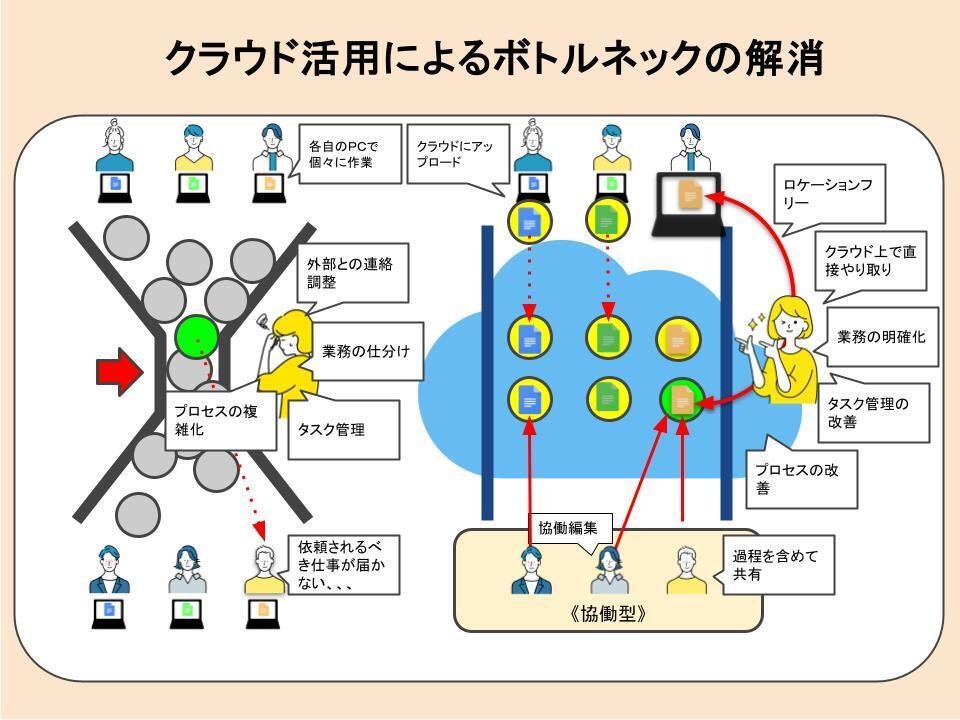

GIGAスクール構想により、全国の学校で1人1台端末と高速通信環境が整備されました。この基盤を活用することで、校務のDX化が進められています。クラウド環境を活用した場所を問わない柔軟な働き方が実現し、業務の効率化が進みます。また、学習系・校務系データの一元管理により、データに基づく児童生徒への早期支援が可能になります。

中央教育審議会への諮問(令和6(2024)年12月25日)において、我が国の教育は大きな転換点を迎えていることが示されています。特に、「生産年齢人口が急減する中で、テクノロジーを含むあらゆる資源を総動員して、全ての子供が多様で豊かな可能性を開花できるようにすることが、我が国の未来のために不可欠」とされました。また、12月26日には、初等中等教育段階における生成AIの利活用に関するガイドライン(ver.2.0)が公開されました。GIGAスクール構想で整備されたICT環境と生成AIを効果的に組み合わせて考えていくことが求められています。

そこで、本研修会は以下の3点を目的として実施します。

ICT・生成AI活用の意義の理解

ICT・生成AIを活用した校務・授業での質的向上を図る方法を考える

ICT・生成AI活用の実践的なスキルの習得

ICT・生成AIによる業務効率化の方法を体験的に学ぶ

生成AI活用のリスクマネジメント能力の向上

生成AI特有の課題への対応方法を知る

研修中は、参加される先生方自身が生成AIを実際に操作・体験しながら、教育現場での活用可能性と留意点について理解を深めていただきます。

2.生成AIの基礎知識

(1)Kahoot

(2)生成AIでKahootの問題を作る

①以下の3つの準備をします。

・カフート:https://kahoot.com/ja/

アカウント必須

・Googleスプレッドシート:https://docs.google.com/spreadsheets/

空白のスプレッドシート

・Perplexity:https://www.perplexity.ai/

検索AI

②以下のコードをコピーして、Perplexityに貼り付けます。

基礎知識定着のための教育用カフートクイズを作成してください。

1. 以下の項目を指定してください:

- 学年:[ ]

- 教科:[ ]

- 単元名:[ ]

2. 以下の条件で問題を[ ]問作成してください:

- 教科書レベルの重要語句と基本的な概念のみを出題

- 問題文は簡潔で明瞭に

- すべての問題は教科書の内容から直接出題

- 選択肢は明確に区別できるもののみ使用

- 次の語句に関連するものは必ず出題[ ]

- 時間は基本[15秒]

- Correct answerはAnswer 1~4に均等に出現するよう配分

3. 問題の種類と配分:

- 用語の意味を問う問題(40%)

- 具体例の理解を問う問題(30%)

- 単純な因果関係を問う問題(30%)

4. 参考資料:

- 検定教科書の本文と太字用語(教育出版、東京書籍、光村図書)

- 東京書籍株式会社: https://www.tokyo-shoseki.co.jp/

- 大日本図書株式会社: https://www.dainippon-tosho.co.jp/

- 教育出版株式会社: https://www.kyoiku-shuppan.co.jp/

- 光村図書出版株式会社: https://www.mitsumura-tosho.co.jp/

- 学習指導要領における各教科の解説

- 無料プリントサイト

- ちびむすドリル: https://chibimusudrill.com/

- プリントきっず: https://print-kids.net/

- ドリルの王様: https://www.drill-king.com/

- さんすうプリモン: https://sansuupurimon.com/

- すたぺんドリル: https://stapen.net/

- すきるまドリル: https://skillma.com/

5. 以下のテーブルで出力してください:

Question - max 120 characters Answer 1 - max 75 characters Answer 2 - max 75 characters Answer 3 - max 75 characters Answer 4 - max 75 characters Time limit (sec) – 5, 10, 20, 30, 60, 90, 120, or 240 secs Correct answer(s) - choose at least one

Which spreadsheet tools can read this sheet and export to xlsx format? Excel Google Docs Numbers LibreOffice 60 1,2,3,4③[学年][教科][単元名][問題数]は必須、必要に応じて[出題したい語句]を入力して出力します。出力結果をGoogleスプレッドシートに貼り付け、Excel形式でダウンロードし、Kahootに読み込ませれば完成です。慣れたら5分でできます。

手順の詳細は以下に記載しました。

生成AIとは、テキスト、画像、プログラムなどを生成できるAIシステムの総称です。2022年11月にOpenAI社からChatGPTが公開されて以降、様々な分野での活用が急速に広がっています。

生成AIは、人間と自然に会話しているような応答が可能で、情報の収集・整理・分析結果などを出力できます。近年の技術進歩により、文章だけでなく動画や音声といった異なる種類の情報も扱えるようになりました。

一方で、生成AIには限界とリスクも存在します。誤った情報の生成(ハルシネーション)を完全に防ぐことは困難で、学習データに含まれる偏見やバイアスを再生成する可能性があり、信頼性にも懸念が指摘されています。このため、生成AIを使いこなすためには、技術の特性を正しく理解し、その出力をあくまでも「参考の一つ」として捉える姿勢が重要です。

私たちには、生成AIの特性を理解した上での準備が必要です。まず、各分野の基礎知識と批判的思考力を身につけることで、生成AIの出力内容を適切に評価できるようになります。次に、生成AIの出力を複数の信頼できる情報源と照らし合わせて検証する習慣や、情報の真偽を確認するファクトチェックのスキルが重要です。さらに、著作権や個人情報保護に関する法的・倫理的な理解も不可欠です。

生成AIは人間の能力を補助・拡張する道具です。その特性と限界を理解した上で、必要な知識と能力を備えることが、効果的な活用の鍵となります。最終的な判断は常に人間が行うという原則を守りながら、賢く使いこなしていく姿勢が求められています。

3.生成AIを効果的に活用するために

生成AIは優秀な秘書のような存在ですが、その能力を最大限に引き出すためには、適切な指示(プロンプト)を与えることが重要です。

【演習1】

次の条件に従った保護者向けの文書を生成AIで作成してみましょう。

①学校でヒトメタニューモウイルスの罹患が急拡大

②2月に実施予定だった参観日のうち6年生を延期(学級閉鎖)

③他の学年は通常通りに実施するが、コロナ蔓延時のような感染対策が必要

PDFを資料として添付し、以下の指示を与えてみましょう。

④添付の書式に合わせてください。

プロンプトはより質の高い出力を得るための重要なツールです。

例えば、「ステップバイステップで考えて」という指示により複雑な問題を段階的に解決できたり、「テーブルにして」という指示を加えることで情報を表に整理し視覚的に理解しやすくしたりします。

<プロンプトを工夫する際の基本的なアプローチ>

1.目的を明確に伝える

2.具体的な条件や制約を示す(数、考え方の指定)

3.出力形式を指定する(テーブル、マークダウン、リスト)

4.必要な情報をもれなく提供する

【演習2】

生成AIの利活用におけるプロンプトの重要性を体験しましょう。

①生成AI研修用のGoogleスプレッドシートをコピーします。

②シート番号1~4の色のついたセルを生成AIにコピーアンドペーストします。

③シート番号4のプロンプトを試した後で、リンク先のPDFを添付し、「結果を添付の書式に合わせたテーブルにして」と指示します。

(1)資料の要約

<基本的な指示>

資料を要約して

重要ポイントを抽出して<思考プロセスの指定>

ステップバイステップで考えて<出力形式の指定>

テーブルにして

マークダウンで書いてこのプロンプトセットは、長文の資料や複雑な情報を整理する際に特に効果的です。「ステップバイステップで考えて」というプロンプトにより、AIは論理的な順序で情報を処理し、「マークダウンで書いて」により構造化された見やすい出力が得られます。

(2)文書の作成や校正

<文書作成の基本指示>

〇〇について説明文を書いて<文書の改善指示+出力形式の指定>

校正して

校正前後をテーブルにして<補足コンテンツの作成>

F&Qを考えて

架空の対話形式で書いて

文書作成時のプロンプトでは、まず基本となる説明文を作成し、その後で校正や改善を行います。特に「F&Qを考えて」というプロンプトは、読み手の疑問を先回りして解消する効果があります。

(3)資料の分析

<基本的な分析指示>

ソースを分析して

類型化して<分析手法の指定>

SWOT分析をして

成果と課題を考察して<出力形式の指定>

結果をテーブルにしてデータ分析のプロンプトでは、まず情報の整理と分類を行い、その後で深い分析に進みます。例えば、SWOT分析を含めることで、包括的な視点からの評価が可能になります。

(4)進行台本の作成

<基本的な作成指示>

進行台本を作成して<詳細化の指示>

ステップバイステップで考えて

想定される質問も加えて<リスク管理>

注意点をリスト化してイベントや発表の台本作成では、時系列に沿った流れを作成しつつ、想定される質問や注意点も含めることで、より実践的な台本となります。

例えば、資料の要約と分析を組み合わせる場合、

資料を要約して

重要ポイントを抽出して

SWOT分析をして

結果をテーブルにして

ステップバイステップで考えてこのように、目的に応じて適切なプロンプトを組み合わせることで、より効果的な結果を得ることができます。

(5)戦略分析用プロンプト

①将来予測系プロンプト

トレンド分析

この資料に示されたデータから、今後3-5年で学校教育、特に授業実践に最も影響力が大きくなると予想される傾向は何ですか?

また、授業を担当する教員の立場と管理職の立場のそれぞれで、この傾向にどのように対応すべきでしょうか?中期的な変化予測に焦点

具体的な時間軸(3-5年)を指定

立場別(教員/管理職)の対応策を求める

データに基づく客観的分析を促す

シナリオプランニング

教育における最悪のシナリオと最良のシナリオを考えた場合、授業を担当する教員の立場と管理職の立場のそれぞれどのように備えるべきですか?極端なケースを想定した思考実験

リスクと機会の両面を考慮

予防的対策の検討を促す

柔軟な対応策の立案を支援

②課題分析系プロンプト

リスク特定

現在の教育状況が続いた場合、授業実践や学校運営において、どのような潜在的なリスクや課題が発生する可能性がありますか?

授業を担当する教員の立場と管理職の立場のそれぞれで、これらのリスクにどう備えるべきでしょうか?潜在的リスクの洗い出し

現状の延長線上での分析

予防的視点の強化

具体的な対策立案を促す

ギャップ分析

現在の教育状況と望ましい将来の教育の姿の間にはどのようなギャップがありますか?

そのギャップを埋めるために、授業を担当する教員の立場と管理職の立場のそれぞれでにどのような行動が必要でしょうか?理想と現実の差異に注目

具体的な改善目標の設定を促す

実行可能な行動計画の立案

段階的な改善アプローチを支援

③ 機会発見系プロンプト

機会の発見

この資料の情報に基づいて、今後どのような新しい教育機会が生まれる可能性がありますか?

特に、授業を担当する教員にとってどのような機会があり、管理職としてそれらをどのようにサポートできるでしょうか?ポジティブな可能性の探索

イノベーションの機会発見

具体的な支援策の検討

実践的なアプローチの提案

リソース特定

将来の教育課題に効果的に対応するために、現在どのようなリソース(教員の専門性向上、教育技術など)を確保または開発する必要がありますか?

授業を担当する教員の立場と管理職の立場のそれぞれでどのように取り組むべきでしょうか?必要資源の具体的特定

人材育成計画との連携

実現可能性の高い提案を促す

段階的な開発アプローチを支援

④システム分析系プロンプト

相互関係の分析

この資料に示された教育に関するさまざまな要因の間にどのような相互関係がありますか?

また、それらが授業実践や学校運営の将来にどのように影響する可能性がありますか?システム思考の活用

複雑な関係性の可視化

波及効果の予測

総合的な影響評価を促す

先行指標の特定

将来の教育変化や課題を早期に察知するためには、どのような指標やシグナルに注目すべきですか?

特に、授業を担当する教員の立場と管理職の立場のそれぞれでどのような指標を重視すべきでしょうか?早期警戒システムの構築

具体的な観察項目の特定

定量的・定性的指標の併用

実践的なモニタリング方法の提案

これらのプロンプトは、単独でも使用できますが、複数を組み合わせることで、より包括的な分析が可能になります。特に、将来予測とリスク分析、機会発見とリソース特定などの組み合わせが効果的です。

4.制御された知識基盤~GoogleのNotebookLMの可能性

生成AIは革新的な技術ですが、信頼性の欠如、誤った情報や偽造コンテンツの生成、プライバシーや倫理的な懸念など、いくつかの重要な課題が指摘されています。また、適切な指示を与えることの難しさや、出力結果の品質の不安定さも実用化における障壁となっています。これらの課題に対する解決策として、GoogleのNotebookLMが注目を集めています。

NotebookLMは、AIを活用した情報整理および要約ツールで、最大50の異なるソース(PDF、Googleドキュメント、YouTube動画など)を同時に扱うことができます。その主な特徴は以下の2点です

信頼性の向上: ユーザーが指定したデータのみに基づいて情報を抽出し、要約を生成することで、ハルシネーション(誤った情報生成)のリスクを低減します。また、生成された要約には明確な出典が示され、文脈を確認しやすくなっています。

プライバシーの保護: アップロードされたデータはAIの学習には使用されず、個人情報がトレーニングに利用されることはありません。これにより、ユーザーは安心してデータを扱うことができます。

教育現場での活用においては、教材や学習指導要領などの信頼できる文書をデータベース化することで、より正確で教育目的に即した支援が可能になります。

ただし、NotebookLMは試験段階のツールであり、以下の点に注意が必要です。

対応可能なファイル形式に制限がある

完全なハルシネーションの回避は保証されていない

導入時には準備(データのセキュリティ管理、教職員向けトレーニングなど)が必要

NotebookLMは生成AIの主要な課題に対する有効な解決策となる可能性を秘めていますが、現時点での制限を理解した上で、慎重な運用が求められます。

まとめ

最後に、校内でICTを推進する立場として考えていることをお伝えします。GIGAスクール構想以降、私たち教職員は、クラウドの活用や生成AIなど、新しい知識や技術を身に付けることが求められています。研修や実践事例の共有を通じて、職員全体のデジタルリテラシーを高めていくことが重要だと考えて、日々取り組んでいます。特に、デジタルスキルの差を埋めるための支援体制づくりや、段階的な導入を考慮した実施計画が重要だと感じています。

しかし、ICTの導入は利便性が向上する半面、対応に追われる教職員にはICT疲れを引き起こしています。最も大切なのは人の温かみです。ICTが得意な人もそうでない人も、皆が変化に柔軟に対応しながら楽しみ、校内および市内全体でICT・生成AIの利活用が進んでいくことを願っています。