「知られざる動物たちの存在や声を伝え、自然を守りたい」ひとでちゃん

宇宙人よりも宇宙人的な生きものが地球にいる! 今年3月に無脊椎動物の”ありえない”生きざまをまとめた『海のへんな生きもの事典 ありえないほねなし』を出版したひとでちゃん。出版を記念したトークイベントが、つくば市にあるコワーキングスペースTsukuba Place Labにて行われました。ひとでちゃんとはいったい何者なのか? 今回本を出すに至った想いやそのあゆみについて語ります。

知られざる動物界の多数派

今日は皆さんご参加くださってありがとうございます。最初にちょっと自己紹介をさせてください。「ひとでちゃん」という名前で活動しています。個人としては、一応サイエンスコミュニケーターと名乗っているんですけど、わかりやすくいえばさかなクンのパクリというか…本当にただ海の生き物が大好きすぎる人です。笑

ひとでちゃん:1988年 栃⽊県⽣まれ。つくば市を拠点とする⾃然科学教育普及団体『地球レーベル』代表。ヒトデ研究者。新潟⼤学理学部⽣物学科卒業後、東京⼤学⼤学院理学系研究科へ進学。修⼠課程を卒業し、公益財団法⼈⽔産無脊椎動物研究所に。退社後、海の⽣き物の魅⼒を伝えるための活動を開始。イベント講師や観察会の開催、情報発信、イラストの制作など精力的に行う。

ただ、さかなクンとちょっとだけ違うところがあります。私は背骨のない生き物、無脊椎動物が大好きです。魚を食べると、太い背骨が出てきますよね。私たち人間も背中に背骨がありますが、その背骨がない生き物が無脊椎動物です。ただ、ちょっととっつきにくい言葉だなと思っていて、私は親しみを込めて「ほねなし」と呼んでいます。

このほねなしですが、ちょっとマニアックな感じがしませんか? でも、じつはほねなしは動物界の多数派です。地球にいる動物は34くらいのグループに分けられますが、背骨のある生き物はそのうちのたった1グループ。あとは全部ほねなし。じつは多数派。だけどあまり知られていない。

なぜ知られてないかというと、一つには骨のある生き物のほうが大きくて目立つから。もう一つは私たちが陸上に住んでいるから。ほねなしの多くは海にいます。陸上で見られるほねなしは34のグループのうちの半分ぐらいですが、海に行けばほとんどのグループのほねなしを見ることができます。

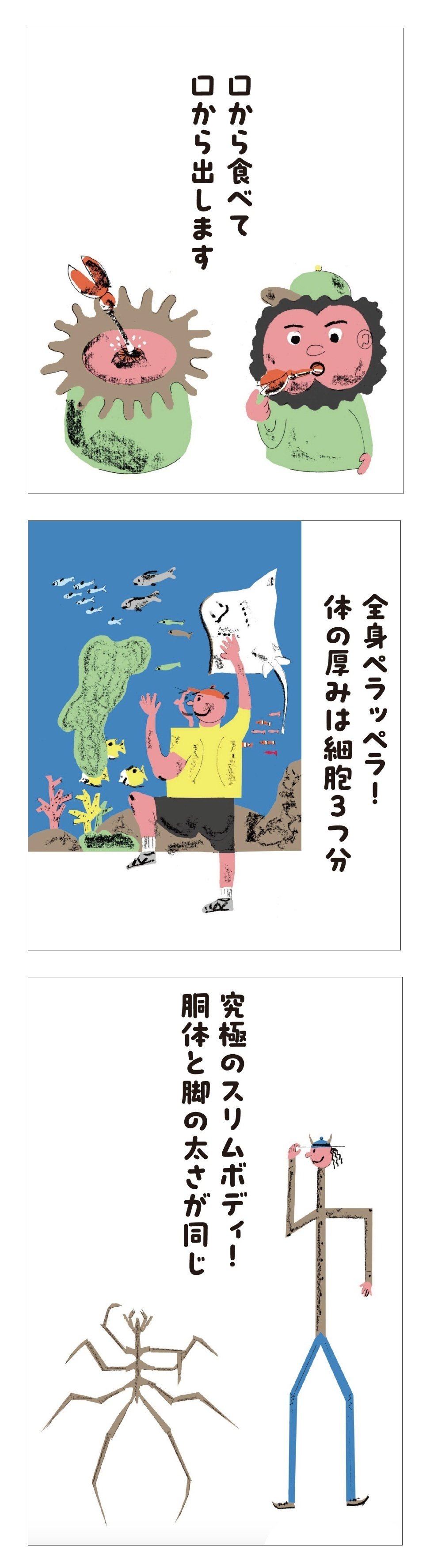

(『海のへんな生きもの事典 ありえないほねなし』より)

とてつもない多様性

ほねなしが面白いのは、まず骨がないので形が自由なことです。背骨のある生き物はだいたい形が決まっていて、顔があって胴体があって、そこから手足が出ているというのが基本です。でも、背骨がない動物は、顔がなかったり、身体はニョロニョロだったり、植物みたいな姿の動物もいます。形がユニークで面白いのがたくさんいるんです。

イラスト/ワタナベケンイチ

そして、生き方も面白いです。私たちの常識から外れている。「動物なのに、ずっと動きません」とか。いろいろな生き方をするものがいます。

イラスト/ワタナベケンイチ

さらに、性や繁殖の方法も私たちには想像がつかないようなものがたくさんあります。

イラスト/ワタナベケンイチ

こんなふうにユニークな生き物がたくさんいるので、決して飽きることがないんです!

私がほねなしに夢中になった理由

そもそも、なぜ私がこれほど「ほねなし」に夢中になったかといえば、そのきっかけはテレビでした。中学生の頃、たしか『生き物地球紀行』という自然番組を家で見ていた時のことです。パラオという国に棲むタコクラゲの特集が流れていました。これを見て、私はハマってしまったのです。というのも、このクラゲには信じられない生態があるからです。

本のなかでも紹介していますが、このタコクラゲは体の中に褐虫藻という光合成をする小さい生き物を飼っていて、その褐虫藻から栄養をもらって生きています。だから自分は食べなくても、褐虫藻に日の光を当ててあげれば生きていけるんです。日が昇ると海面にふわふわ〜と浮かび上がって日向ぼっこして、夜になると海底に帰っていく。「そんな生き方でいいの?」と衝撃を受けてしまいました。

さらに、その生態が詳しく紹介されていて、ますます驚かされました。クラゲは卵から生まれて、最初はポリプというイソギンチャクのような姿で岩などにくっついているんですね。そのポリプが分裂して増えていきます。ここまでは理解できました。でも、次にそのポリプが縦に分裂して、その一つ一つがいわゆるクラゲになるんだと知らされ、「えっーーー!?」ってもうびっくりして…。

ポリプが横にも縦にも体を分裂させて、一つ一つがお皿のように剥がれるんです。なんて自由な生き方なんだ! って思いました。当時思春期で家や学校でちょっと窮屈さを感じていた時期でもあり、この自由さに憧れを抱いたのかもしれません。

その後、高校2年生で文系か理系かの選択を迫られた際に、数学が苦手で、本が好きという理由で文系に行ってしまったんですが、その後に生物学の授業がはじまって気づいたのです。

「まちがえた…こっちだった…!」

自分は本当は何がしたいんだろうと真剣に考えました。そのときに思い出したのが、このクラゲのことです。そして、海の生き物を研究しようと、新潟大学に進むことになりました。新潟大学を選んだのは、佐渡島に臨海実験所という海の生物を研究する施設があったからです。

ひとでちゃんへの道

ただ生物学科に入ったものの、期待していた佐渡島の臨海実験所での実習は2年生の時に1回のみ。「もっと行きたいな…」と思っていたら、臨海実験所をもつ別の大学で、他大学の学生を受け入れる公開臨海実習というのを毎年やっていることがわかりました。

「それはいい!」と思って、熊本・和歌山・神奈川など、いろいろな公開臨海実習に参加しました。日本って全部海に囲まれていて、いろいろな地形があって、それぞれ海が違うんです。どんな海岸かとか、どんな気候かとかによって、住んでいる生き物がまったく違ってきます。日本こそ海洋生物を研究すべき場所なんだ、というのをひしひしと感じました。

その後、東京大学の大学院に進むことにしました。私は、どんな種類の生き物がいるかとか、どんな生き方をしているかとか、生き物そのものを見たかったので、そういう研究をするにはその研究室がぴったりということがわかったからです。東京大学といっても、私の先生は国立科学博物館の研究員との兼任です。だから大学院の頃からそこら辺(つくば)をウロウロしていたんですよ。笑

その先生のもとで、ヒトデの系統分類の研究をしていました。ヒトデに名前をつけて、そのヒトデたちの関係性をみて、どうやって進化してきたかを調べるんです。

ただ、ヒトデを研究するにしても、まずヒトデがないと研究が始まりません。だから採りに行くんです。採りに行くといっても船で外洋に2週間くらい出るわけです。

大型船で水深2000mの深海までクレーンで網を降ろし、海底の生物を採集するという、なかなか体験できないこともさせてもらいました。派手に見えるかもしれないけど、網を引き上げた後は、一般の人からはゴミにしか見えないような泥の山の中から、みんなで生き物を探すんです。けっこう地味な作業ですよ。笑

そこで採れるのは、もちろんヒトデだけってわけじゃないです。ヒトデ以外のいろいろな生き物も採れる。そして周りにはそれぞれの専門家もいる。だからヒトデをメインにやりながらも、一般には見られないような面白い生き物、ほねなしをたくさん見ることができました。

大学院修了後は、水産無脊椎動物研究所というところに就職しました。ここは研究所と名がつきますが、実態は無脊椎動物の研究に助成金を出している団体です。ですので、自分で直接研究をするのではなく、他の研究者を支援するのが仕事でした。

この団体では『うみうし通信』という雑誌を発行していて、私の仕事は、その雑誌の執筆者を探し出すことがメインです。いろいろな学会に出向いては、面白い発表をしている発表者を見つけては、記事の執筆を依頼するのが主な役割です。ここでも、ヒトデ以外のさまざまなほねなしについて、知る機会を得ることができました。

この研究所には2年ほど勤務したのですが、結婚と出産を機に一旦仕事を離れました。でも、ほねなしへの熱意は冷めることがなくて、別の仕事を少ししてみたりもしたのですが、どうしてもほねなしのことで何かをしたかった。

それと『うみうし通信』の仕事は、原稿を依頼して書いてもらうことがメインでしたが、一度だけ私の大学院時代の研究内容を書かせてもらったことがあったんです。研究所での仕事で何がいちばん楽しかったかと言われたら、この仕事だったんですね。私は自分の言葉で、自分の表現でほねなしの面白さを伝えたいんだなって、改めて自覚しました。「じゃあ自分でやっちゃおう!」「ひとでちゃんになっちゃおう!」と決意しました。

それからは、海のほねなしの魅力を伝えるためなら何でもしています。対面では海の生き物観察会や講座、ワークショップなどをやっていますし、また絵を描くのも好きで、イラスト制作の仕事をいただいたりも。

ありがたいことに、最近では国立科学博物館で6月16日まで開催中の企画展「知られざる海生無脊椎動物の世界」のイラストを担当させていただいています。

あとはYouTubeで発信したり、マンガを書いてみたりと、わかりやすく面白くほねなしのことを伝えたいと思って、本当にいろいろなことをやっています。

出版のきっかけはnote

出版の経緯ですが、「なぜ本を出したの?」とよく聞かれます。結論から言うと、私がnoteにいろいろなことを書いていたのを、山と溪谷社の編集の方が見つけてくださったという形です。

このnoteは、生き物に関するエッセイからコラム、マンガ、図鑑風のものと内容はバラバラで、しかも更新も不規則で、正直、声がかかるとは思っていませんでした。そんな私のnoteに注目してくださった山と溪谷社さんは、自然や生き物を扱う出版社として有名なところです。もちろん生き物ネタで面白いからという理由で声をかけてくださったのですが、私が嬉しかったのは、編集の方が「文章がいい」と言ってくださったことです。

先ほどさらっと触れましたが、私は最初、研究者を目指していたんです。大学院に進み、博士課程まで行く予定でしたが、挫折してしまいました。海の生き物自体は大好きなのですが、論文を書いて発表したりすることや、その先の不安などもあって就職を選択しました。だから、ひとでちゃんとして発信を始めた当初は、「私は研究者じゃないのに、こんなことを言っていいのかな」といった抵抗があったんです。

だからこそnoteでは、私自身が生き物と向き合って感じたことを大切にして書いていました。そんな私の文章が「面白い」と受け取ってもらえたことがうれしくて、お話をいただいた際には「ぜひお願いします」とお返事しました。

本の見どころ

本の制作では、まず、どういうコンセプトでつくるかを決めました。この本のキーワードは「常識破り」と「自由」です。

私たちの常識を覆すような「ありえない」ネタを探そうと考えました。たとえばイカやタコの仲間は足が頭から生えている、とかですね。

イラスト/ワタナベケンイチ

「自由」というのは、ほねなしの、生きていけるならどんな形だってかまわない、それぞれがあるがままに生きている感じを表しています。背骨の制約を受けないで、いろいろな形、生き方を選んだ生き物がいます。

イラスト/ワタナベケンイチ

そういった人間から見たら「ありえない!」なエピソードを集めて、「ありえない姿形」「ありえない生態」「ありえない性」という3つのグループに分けて構成しました。私が思いつくままにネタを喋り、そのなかから「これは入れよう!」「これはやめておこう」などと編集の方と選んでいったんです。

この本では、あえて意図的に人間と比較するような書き方をしています。それは、ともすると現代人が「自分たちも動物のひとつ」ということを忘れがちだからです。同じ生き物なのに、こんなにも生き方が違う、そしていろいろな生き方の形がある、ということを感じてほしかった。

一方、第4章は雰囲気がガラリと変わって、「ほねなし図鑑」になっています。地球上の動物を大まかに34個の門(グループ)に分類して紹介しています。すべての門を一般書に載せるのは勇気がいることでしたが、まずは存在を知ってもらうことが大切だと思ったんです。

イラスト/ひとでちゃん

ちなみに第4章のイラストは私の手によるものです。表紙から第3章まではワタナベケンイチさんという素晴らしいイラストレーターの方に描いていただきました。とてもかわいらしく、気軽に手に取れるイラストになっています。

自然や生き物を守りたい!

いろいろ話をしましたが、私の根っこはやっぱり「自然や生き物を守りたい」です。ただ伝え方として、「人間が海を汚してしまった」とか「環境を破壊しているからちゃんとしなきゃダメ」みたいな、脅しのようなうたい文句はあまり好きではないんです。

それよりも、自然や生き物の素晴らしさを感じてもらって、「自分も自然の一部なんだ」「面白いな、きれいだな」と思ってもらえれば、守りたい気持ちや慎ましい態度に自然となれるのではないのかなと考えています。それで、ちょっと面白おかしく、興味をもってもらえたらいいなと思って、この本をつくりました。

最初にも言いましたが、無脊椎動物はなかなか認知度が低いのが実情です。本のあとがきにも書きましたが、「知られていない」って「いない」と同じになってしまうところがあるんですよね。干潟を埋め立ててしまうこととか、知らないから仕方がないようなところもある。

でも、そこが生き物にとってどんなに大切な場所で、どういう役割を果たしているのかを少しでも知る人、興味をもってくれる人が増えれば、自然や生き物を守ることにつながっていくはず。だから、諦めずに活動を続けていきたいと思っています。

ヘンなことってすばらしい!

宇宙人よりも宇宙人な”ほねなし”のありえない生きざま

内容紹介

「口と肛門が一緒」

「頭から足が生えている」

「体のほとんどが生殖器」

「腕一本から体全体が再生」

「あるとき、自分が2つに分裂」

まさに“ありえない”のオンパレード!

宇宙人より宇宙人な生きもの。それが地球にいる無脊椎動物こと“ほねなし”です。

ほねなしは、背骨がないから姿形も生き方もなんだってあり!

ユニークな形態や仰天するような生態をもつ海のほねなしの魅力を、親しみやすいイラストをまじえてたっぷりとご紹介します。

最終章では全34動物門をイラストつきで解説。じつは約34に分けられる動物のグループのうち、33はすべてほねなし。つまり、ほとんどの動物はほねなしなのです。

驚くような生きざまの数々に、あなたの動物観も変わるかも!?

めくるめくほねなしたちの奇妙な世界へようこそ!

著者紹介

文・イラスト(part4) ひとでちゃん

1988年、栃木県生まれ。つくば市を拠点とする自然科学教育普及団体「地球レーベル」代表。ヒトデ研究者。新潟大学理学部生物学科卒業後、ヒトデの研究をすべく東京大学大学院理学系研究科へ進学。博士前期課程を修了し、公益財団法人水産無脊椎動物研究所に。退所後、海の生きものの魅力を伝えるための活動を開始。イベント講師や情報発信、イラストの制作などを精力的に行う。

イラスト ワタナベケンイチ

1976年2月18日生まれ。イラストレーター。右利き。1996年より立花文穂を師事。1999年西瓜糖にて初個展。2000年H Bファイルコンペ藤枝リュウジ大賞受賞。雑誌、広告、演劇ポスター等のイラストや、絵本、書籍などの装画・挿画を手がける。主な書籍に『暇と退屈の倫理学』國分功一郎著(太田出版)、『ギケイキ1・2・3』町田康著(河出書房新社)、『まいにちをよくする500の言葉』松浦弥太郎著(PHP研究所)など多数。