危機を乗り越えて成長する~アイデンティティ生涯発達論~

こんにちは。今回は、キャリア論からアイデンティティの生涯発達を研究した岡本祐子の理論を紹介します。

今日の一言サマリ

人は危機を乗り越えて強くなる

参考にした論文

岡本祐子、2007、『アイデンティティ生涯発達論の展開』、ミネルヴァ書房

アイデンティティと危機:重要な2つのキーワード

岡本の理論を理解するために重要な2つの概念を理解しましょう。

アイデンティティ

自分自身の斉一性(セルフ・セイムネス)と時間の流れの中での連続性(コンティニュイティ)を知覚すること

自分の斉一性と連続性を他者が認めてくれていると知覚すること

危機

従来前向きなものとして捉えられた発達の中に見られる、退行的要素や病理的方向への動き

「これまでの自分では、もはややっていけない」という感覚。アイデンティティが揺さぶられる

標準的な予期される危機:学校入学、卒業、就職、結婚、子どもの誕生や巣立ち、定年退職など

予測不能な危機:事故や災害でけがをする、財産を失う、病気になる、大切な人が亡くなる、リストラされて職を失う など

アイデンティティ生涯発達論

岡本は、成人期には人生の危機が数多く存在し、アイデンティティが脅かされると言います。そしてその危機から回復していくプロセスの中に見られる「自己の変容」や「世界の見え方の変容」が岡本の関心の中心です。

個人としての発達と関係性の発達の2軸でとらえる

岡本はアイデンティティの発達を、個として発達と関係性にもとづく発達の2軸でとらえました。

両者が等しく重要な意味を持ち、互いに影響しながら、アイデンティティは発達・深化していくと考えました。

確立したアイデンティティによって他者をケアする

成人期には、自ら確立したアイデンティティでもって他者を支える「他者への投企」を通じて関係性にもとづくアイデンティティが形成される、と説きました。

この営みこそがケアであり、中年期世代性(Generativity)の達成と捉えました。

中年期の危機には過去の未解決の課題が投影される

岡本は研究の傍ら数多くの臨床経験を積みました。その結果、中年期の危機の深さは中年期以前の発達危機が解決されているかと関連があることを見出します。

乳幼児の葛藤を残している中年期に対する心理療法は、難しいプロセスをたどります。

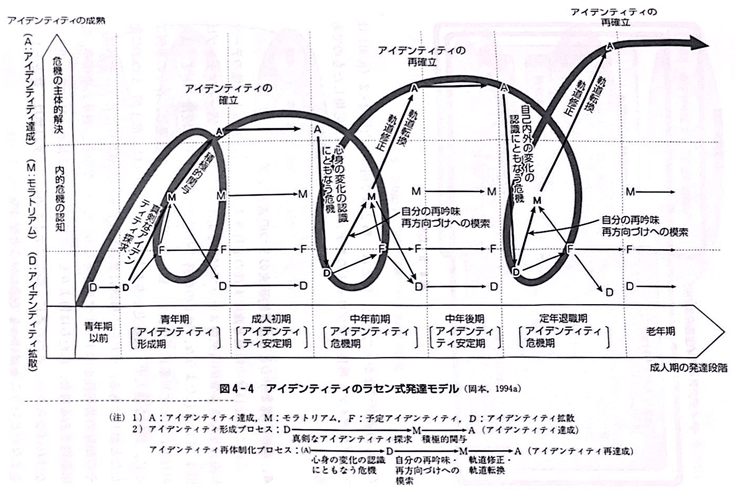

ラセン式発達モデル

岡本は、青年期、中年期、現役引退期という発達危機期には、アイデンティティの確立と再体制化が繰り返され、そのメカニズムは共通性を持つことを見出し、ラセン式発達モデルを提唱しました。

さらに、青年期にすべての人々がアイデンティティを達成するわけではないということも発見します。アイデンティティが確立できないまま成人や中年になる人もいるということです。

実践への示唆

ビジネスの現場では、今回の知見をどのように活用できるでしょうか。

人生には予期できる危機と予期できない危機があります。

どちらに関しても「自分だけ」で危機を抱え込まないことが重要ではないでしょうか。

モデル化することができるほど危機を経験することは「普通」のことです。一人で悩まずに専門家など他者の支援を頼ってアイデンティティを回復することも選択肢となります。

そして危機から回復した時には一回り大きな自分になっているということを理解すれば、危機に際しても前向きになれるかもしれません。

また、他者をサポートすることは、自分のアイデンティティの発達につながります。ビジネスにおいて周囲の人を助けることが、自分の成長につながることは念頭に置くべきでしょう。

危機からの回復を通じて人が成長するというと映画の鉄板ストーリーのようですが、それを説明する理論が長年の研究によって、しかも日本で構築されたということが感慨深いですね。