データ「が」語る? データ「で」語る?

人事仲間とのある日の会話。人材育成というと、「個人」に向けてアプローチするイメージがある。と同時に、「個人」だけにアプローチするのでは限界があることも感じる。もうひとつのアプローチ先として、「組織」を視野に入れたいなと思いつつも、漠然としていてなにから手をつけたらいいかわからない、と。

個人と組織という区別そのものにはあまり意味がないことを踏まえたうえで、組織に対するアプローチというのをああでもないこうでもないと話していた内容をまとめてみた。

ちなみに、実際にやってみた結果でもないし、ましてや正解でもないことはご理解ください。

当事者性

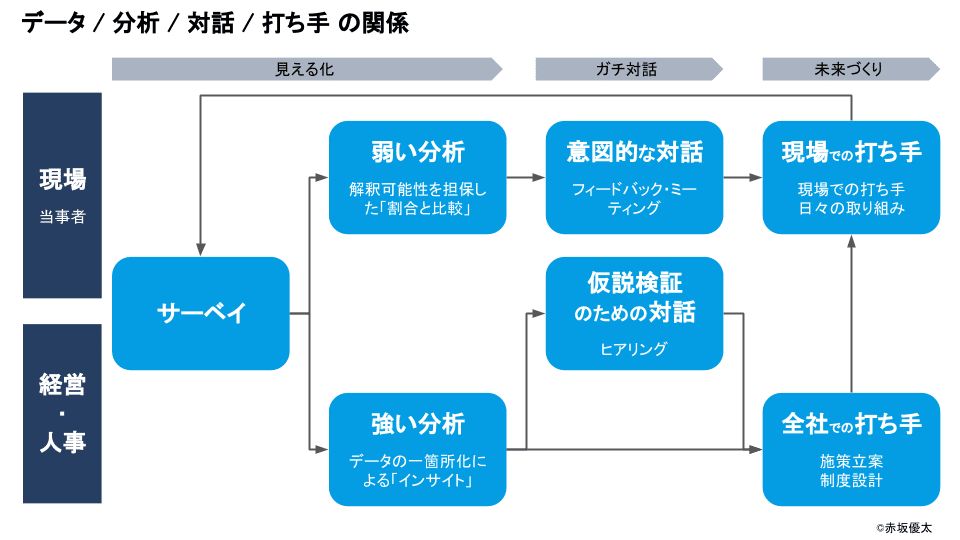

話していた相手が人事部の人間だったから、というのもあるけれど、ひとつポイントだなと思ったのが、「現場」と「経営/人事」という、当事者性による線引き。主従や強弱を決めたいわけではないが、実践を考えたときに、ここの線引きは避けて通れないと感じた。

事件は現場で起きているのだとすると、経営や人事は彼らに対して、良い意味で「外部から介入」を図ることになる。「現場こそ当事者である」というところから出発するのが、経営や人事にとって求められる視点なのではないかなと。

線引きするのは、分断を生みたいわけではなく、協働を起こしたいから。現場ではなにをして、それをサポートするために経営/人事はなにをする。両者の打ち手が相補的にはたらくのが望ましいかたち。相補的たらしめるために、両者の違いを認めることが大切なのだと思う。

見える化/ガチ対話/未来づくり

当事者性でもって主語を分解したあとは、アプローチの汎化に話が移る。ここでは『組織開発の探究 理論に学び、実践に活かす』で紹介されている「見える化/ガチ対話/未来づくり」という枠組みがしっくりきた。

当事者たる現場が当事者として振る舞うことを求めるのがガチ対話と未来づくり。ガチ対話と未来づくりを誘引(入口)し、かつ、その結果(出口)をふたたび現場に返すために、経営/人事が映し鏡として見える化を担う。複数の現場間の比較や、それによる健全な競争意識を引き起こすためにも、「現場の外」たる経営/人事が見える化を担うことに意味がある。

強い分析と弱い分析

サーベイで集まったデータをどう扱うか?という、見える化における問い。AIでデータ分析、という言葉が(安易に)頭をよぎるが、本当にそんなにうまくいくの?というのが会話の焦点に。

「AIでデータ分析」という言葉に感じる違和感はなんだろうね、と話していたら、「AIが答えや打ち手を見出してくれる」という無意識の期待が、違和感のもとではないだろうか、となった。いや本当にそのとおりなのだ。ただ、「AIでデータ分析」を頭ごなしに否定しているわけではなくて、目的や期待値の違いだよね、と。それを表現したのが「強い分析」「弱い分析」という区別。

どんなに高度なモデリングをして全体像を一覧できても、どんなに高度にかつ厳密に測定ができていても、「相手」がわからなければ意味がない。

AIを使っていようが、機械学習だろうが、ディープラーニングだろうが、そうした手法を問うことには、意味がありません。

どんなに高度な分析結果でも、

「相手が理解し、ピンときて、ははーんと思い、対話に向かいたい」と思わなければ意味がない

のです。

「有意差あり」は組織を変えない!:あなたの調査結果のフィードバックは「相手本位」ですか?

いまや、わたしの関係するプロジェクトの多くでは、度数(%)しかフィードバックしません。多くのひとが理解できるのは、結局、度数の比較でしかないからです。

「有意差あり」は組織を変えない!:あなたの調査結果のフィードバックは「相手本位」ですか?

「相手が理解し、ピンときて、ははーんと思い、対話に向かいたい」と思わせるための、「度数の比較」程度のちょうどよい分析を、ここでは「弱い分析」と呼んだ。「度数」の「組織別比較」をシンプルに提示することが、対話への誘引性という点ではもっとも効果的かつ効率的なのではと感じる。

一方で、強い分析というのが、「AIでデータ分析」という言葉からイメージされがちな内容。ただこれも、当該のサーベイ結果をガラガラポンして答えや打ち手が出てくるわけではない。ここでのキーワードは「データの一箇所化(いっかしょか)」と「インサイト(気づき/仮説)」。

人事領域でのデータ活用における最初の障壁は、種々の人事データが散財しており、社員をキーにして横串で取り扱えないというところ。当該サーベイに加えて、採用/評価などその他の人事データを一箇所に集めて、社員をキーに横串を通す。こうやってデータを一箇所に集めて初めて、AIの登場と相成るわけだ。

データという舞台が揃って、AIが登場したとしても、そこで得られるものというのは、「答えや打ち手」という終着点ではなく、「インサイト」という出発点でしかない。AIが語るのは、「◯◯すればよい!」ではなく、「◯◯ではないだろうか?」までだ。この仮説が、次の「ガチ対話」の「経営/人事」側につながっていく。

2つの対話

データを見ながら対話をする。

現場の中の対話は、『サーベイ・フィードバック入門――「データと対話」で職場を変える技術 【これからの組織開発の教科書】』のなかで「フィードバック・ミーティング」と呼ばれているもの。当事者どうしで、「私たち」の組織の現状と未来について話しあう。

もうひとつ、現場と経営/人事の境界線でなされる対話が、仮説検証のための対話。いわゆるヒアリングと呼ばれるもの。強い分析でもって得られた仮説をもとに現場の生の声を聞くことで、その仮説の妥当性を確認する。

ここで言えることは、「AIでデータ分析」といっても、「自動化」される部分はとても小さいということ。やはり手間暇かけて、考えたり話を聞くことは必要。AIの利活用の最初の一歩は、適切な期待値だなと実感。

ハレの打ち手、ケの打ち手

人事をやっていると、現場から「ウチのチームで1on1やってるんだけど、すごくいいから制度として全社展開してよ」という声をもらうことがある。現場にも応援団がいると心強い気持ちになるのと同時に、「制度として全社展開する」ことに対するイメージの違いを目の当たりにして、この溝をどう埋めていくといいのかなと考える。

自分たちが「良い」と思って横展開していくことと、制度として「上から」降ってくるのでは、同じ打ち手であっても受け取り方が変わってくる。「横から」「上から」という気持ち的な受け入れやすさはもちろんだし、もうひとつ、「現場はみな違う」という多様性という問題も大きい。無数の現場に対して、ひとつの制度を適用するというところに軋みが生まれる。

今回の会話の前からそんなことを考えていたので、打ち手についても2階建てのイメージになった。経営/人事による、制度という打ち手がハレだとすれば、現場が「みずから」「日常」取るのが、ケの打ち手。やはりここでも、現場と経営/人事が相補的に関与する、言い換えれば、現場がみずからを主人公として認識して振る舞うことと、経営/人事が「良き他者」として振る舞うことの両立が大切。

「データドリブンな継続的改善」という地に足ついたネーミング

いろいろ話してきたが、最後に落ち着いたのが「継続的改善」という、手垢のついた表現だった。かっこいい言葉が飛び交っていたとしても、結局やっていることはいつも、継続的改善なのだ。そこに「データ」という触媒が加わっただけ。データが語りだすわけではない。前からそこにいた「人」が、データで語り、行動する。行動の結果をデータで見る。こういうサイクルを回し「続ける」ことが、組織に対するアプローチなのではないかなと思う。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?