#10 問題を解決する(問題解決)②

おはようございます。

セルフ認知行動療法セッション10を始めます。

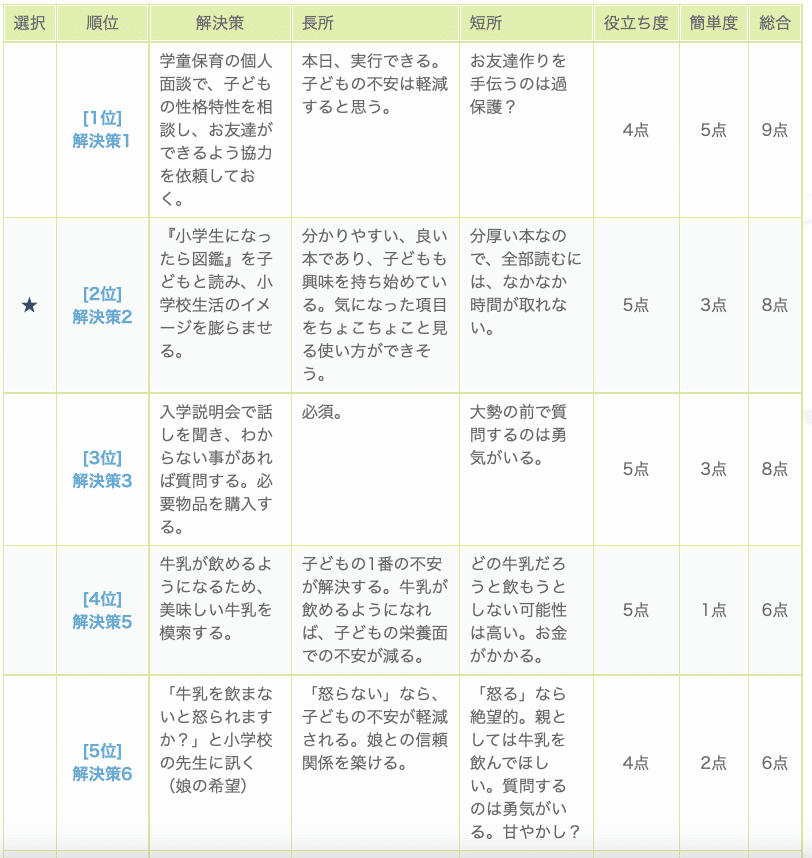

#9では、問題を設定し、思いつく限りの解決策をあげました。今回は、その長所・短所を通して解決策を選択し、実行計画を立てます。

❹課題を解決するために最適な解決策を選ぶ

それぞれの解決策の長所、短所、役立ち度(1〜5点)、簡単度(1〜5点)を考え、入力しました。

入力は、こころのスキルアップ・トレーニングを使用しています。

❺解決策を選び出して、実行する準備をする

「解決策2」を選択しました。

▪️具体的な手順

休みの日、リビングで私が図鑑を読み始める。

子どもが寄ってきたら、子どもの興味のある項目を一緒に読む。

▪️想定される障害

子どもが他のことに気を取られ、興味を持たない可能性がある。

▪️障害の対処方法

時間を変えてアプローチする。

私がまず図鑑を読み、ポジティブな内容を子どもに伝えていく。

〜・〜・〜・〜・〜・〜・〜・〜

解決策1の学童保育の面談については既に実行済みです。学童の先生と30分程じっくりと話しができ、子どもが慣れない人の前では声が出なくなることや、親としては初めての環境に馴染めるか心配なこと、子としては給食の牛乳が飲めないと怒られるなら小学校に行きたくないと言っていることなどを相談しました。

家で子どもに「学童で待ってるよって先生が言ってたよ」「友達ができるように先生も協力してくれるって」「同じ小学校で〇〇が好きなオシャレなお姉さんがいるみたい」「牛乳は学童の先生も嫌いだったんだって。担任の先生の意向もあるだろうけど、それで学校が嫌になってしまうなら、ママが先生に相談しようか」・・・と伝えると、少し安心した様子でした。子どもは基本的には小学校も学童も楽しみにしてます。親としては、周りの子が牛乳飲んでるのを見て飲めるようになるプランでいって欲しいんだけどなとも伝えましたが、「いやだ〜」と反発されました。まあ、いいか。

面談の中で、学童の教室長の先生が「私達はどんな子にも対応できるプロですとは言えません。その子その子に合わせて必要なことは違うので、一緒に試行錯誤しながらやっていきましょう」と言ってくれたことに誠実さを感じました。私の仕事にも通じることだなと。患者さんをみても、誰一人として同じ人はいないし、教科書通りにもいかない。人それぞれに個性とか生活歴があって、必要とする対応も違うから、患者さんと家族と多職種と協働してクリエイティブな仕事をしていると感じています。

次回、#11 問題を解決する(問題解決)③ では

ホームワークとして今回計画を立てた解決策を実行し、その結果を検証します。