#TBT 長野の旅 その1 善光寺、小布施

長野に2泊3日の旅。

最初に、長野駅で降りて、初詣りの善光寺へ。

日本最古の仏像「一光三尊阿弥陀如来」を本尊する国内で仏教が諸宗派に分かれる以前からある寺院。阿弥陀如来様との結縁の場として、人々の心の拠り所として信仰を得ている。宗派を問わず宿願が叶う霊場とされている。一度お参りすれば極楽往生が約束されると信じられ「遠くとも一度は参れ善光寺」「一生に一度は善光寺詣り」「死ぬまでに一度は行きたい善光寺」と江戸時代から人々の間で語り継がれ、全ての厄を払い、幸福のご利益があると多くの人がお参りに訪れるお寺でとってもワイルド。

↑仁王門 左に「阿形像」、右に「吽形像」を配置した仁王門。仁王像と、その背後にある三宝荒神・三面大黒天は高村光雲(高村光太郎の父)・米原雲海の作です。阿吽が一般的な配置と逆なのは、冬至の朝、すべての始まりを象徴する「阿形像」に朝日があたり、終わりを象徴する「吽形像」に夕日があたるようにつくられているからともいわれている。

手水舎

国宝の善光寺本堂

地獄、餓鬼、畜生、修羅,人、天の6つの世界で人々救う

山門の下の置かれた所に裏に願い事を書き掛ける

日本3大(約390年の歴史の『東京・浅草のやげん堀』、次に、約280年の歴史の『信州・善光寺の八幡屋礒五郎』そして弊舗が約360年の歴史を持つ『京都・清水の七味家本舗』と東京・浅草寺、長野・善光寺、京都・清水寺という歴史ある大きな寺院の門前に店を構えているのが特徴。)七味唐辛子の1つ長野 善光寺の根元 八幡屋礒五郎の七味唐辛子へ

(麻を運んで江戸におもむいた商人たちが、帰途に日用雑貨や食品の類を仕入れ、副業として善光寺周辺で売りさばいていて、その中に、七味唐辛子があったそうな。)

小布施に向かう途中、りんご農園が沢山

上田市の「おお西」からのれん分けした店

特許及び商標登録出願中の「発芽そば切り」を注文。

蕎麦切りとは、 そばがきやそば焼き餅に対して、包丁で細長く切られたものを指す。 そば切りが作られるようになったのは定かではないが、少なくとも戦国時代には作られていたという記録が残っている。現在では単に「そば」と言う場合はこれを指す。発芽そば切りは、殻をむいたそばの実を一晩水に浸けて発芽させ、麺に仕上げたもの。従来のそばよりさらに必須アミノ酸、及び非必須アミノ酸が大幅に増え、リジンが豊富で通常のそばの実の4倍。発芽期に発生する糖化酵素の効果で、麺が甘みを増し、食感が餅の様にもちもち、噛んで飲み込むと、そばの香りが鼻孔に抜ける新感覚蕎麦。蕎麦というより蕎麦の香りがついた別の麺を食べている様。

岩松院は文明4年(1472)に雁田城主荻野備後守常倫が開基。不琢玄珪禅師が開山された曹洞宗の寺。本尊は釈迦如来。 葛飾北斎や俳人小林一茶、戦国武将・福島正則ゆかりの古寺。本堂天井には葛飾北斎の大天井絵(本堂21畳。天井を見上げると、一面に翼を広げた鳳凰。葛飾北斎最晩年の大作「八方睨み鳳凰図」描かれている。完成は嘉永元年(1848)、北斎89歳の作品。北斎は83歳を初めとして小布施に4回訪れており、4回目の滞在約1年をかけて大間天井に鳳凰図を描き

いた。翌年江戸に戻り、90歳で亡くなった。)境内には福島正則の霊廟、一茶が「やせ蛙まけるな一茶これにあり」という句を詠んだ蛙合戦の池や一茶句碑「栗拾ひ ねんねんころり 云いながら」・「痩かへる まけるな一茶 是に有」の句を詠んだ池・句碑がある。

総ひのき造りの仁王門は大迫力!

間口6.3m、奥行5.5mの大画面を12分割し、床に並べて彩絵した後、クギを使わない技法で天井に取り付け。朱、鉛丹、石黄、岩緑青、花紺青、べろ藍、藍などの顔料を膠水で溶いた絵具で彩色され、周囲は胡粉、下地に白土を塗り重ね金箔の砂子が蒔かれている。画面には絵皿の跡など制作時の痕跡が残っている。これまで色の修復はされたことがなく、当時の色がそのまま鮮やかに残っている。 富士山が好きで知られる北斎がこの鳳凰図にも隠し絵の富士が描かれているその場所は翼の辺り。

サイトでお借りした画像↓

エントランス

菊を立体的に見させるグラデーション繊細で美しい

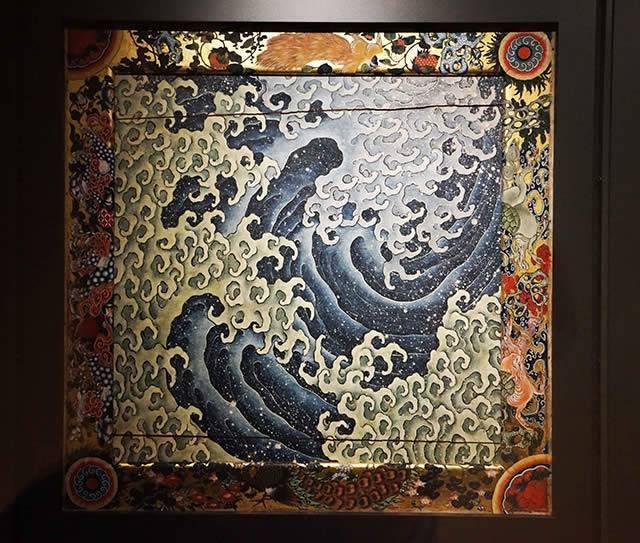

天保15年(1844)85歳で東町祭屋台天井絵「龍図」「鳳凰図」を、翌弘化2年(1845)86歳のときには上町祭屋台天井絵「男浪図」「女浪図」を手がけました。

上町祭屋台

この屋台は鴻山が私財を投じて造り上げたもので、飾り舞台には、中国宋時代「水滸伝」に登場する軍師、皇孫勝と天空を舞う龍の木彫が置かれている。

記録によるとこの屋台は文化三年(1806)につくられたもので、小布施に現存する七基の祭屋台のうち最も古い歴史を持つ。 当時の小布施村民の意向を受けた高井鴻山の依頼に基づき制作され、天井の一部を改造して、龍、鳳凰の二図が収められた。 この東町祭屋台は長野県宝に指定。

男波🌊素晴らしい作品の数々を見る事が出来,とても感動🥺

続く