【雑感】2024/8/11 J1-第26節 鳥栖vs浦和

お互いに夏のウィンドウで中心選手が移籍した中で、この数日間で浦和はさらに中心選手が、鳥栖は監督がチームを離れたことでお互いに色々仕切り直しをせざるを得ない状況での試合になったかなと思います。

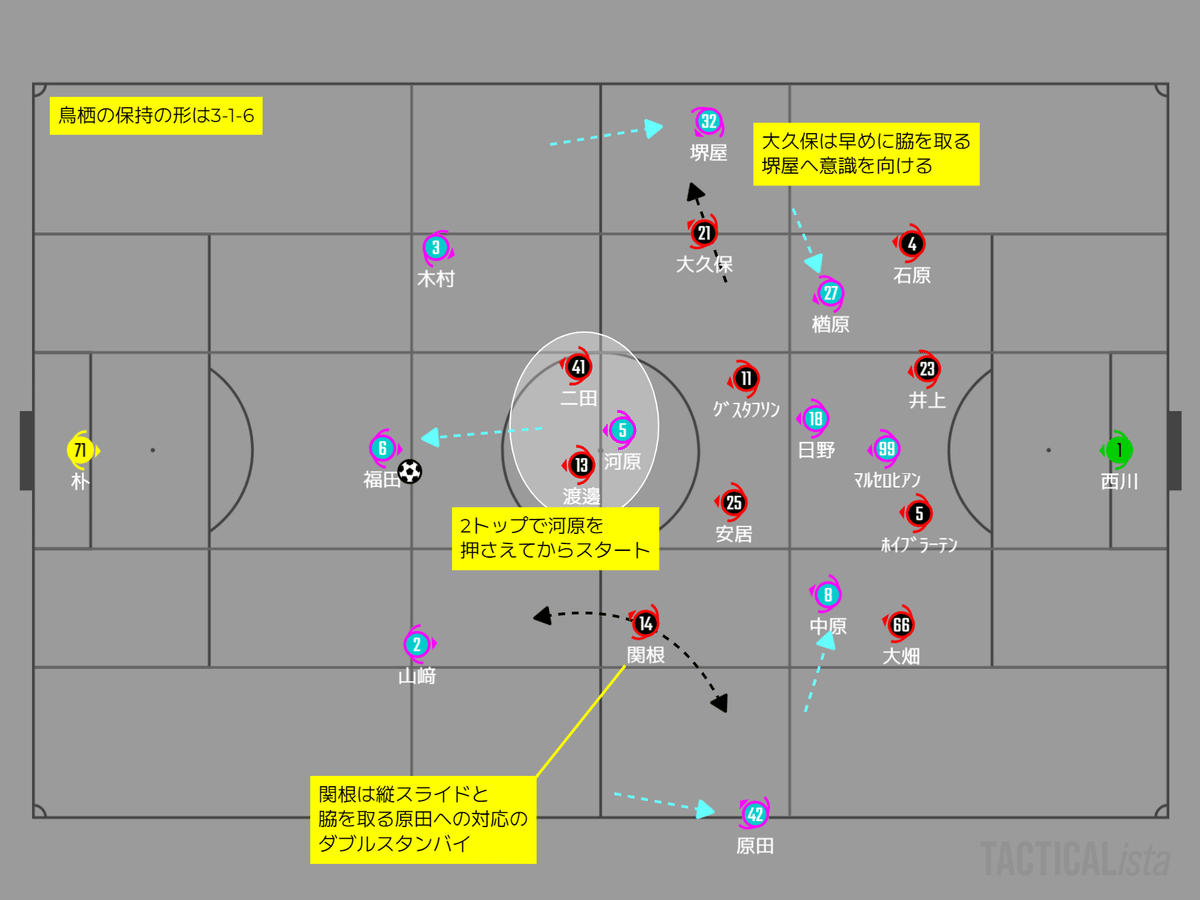

大きな変化の後の仕切り直しの時にはある程度オーソドックスなスタイルにすることが多いですが、その例にもれずお互いに非保持が4-4-2の形、保持が2CB+2CHの4枚がビルドアップ隊でSBが幅を取ってSHが中に入る2-2-6、あるいは3-1-6のような形をベースにしていたように見えました。

鳥栖の非保持は早い段階で福田を最後尾(主にCBの間)に下して3-1の形を作って、左右に開いたCBが浦和の2トップ脇から前進しようとしていたのかなと思います。特に左CBの木村は2トップ脇を運んでいったり、SH-CHのゲートを通すパスを出そうとする意識が高かったように見えました。

11'00~の鳥栖のビルドアップでは福田と木村がパス交換で二田を左右に振った後に福田から木村に前進を促すようなパスで二田のラインを越えてオープンな状態を作っています。大久保が自分の外側にいる堺屋に意識を向けているところで木村からズバッと大久保とグスタフソンの間を通すボールを楢原へ通し、楢原が手前に戻りながら内側を向くと逆サイドで幅を取っていた原田まで展開してチャンスを作りました。

浦和は2トップが中を締めてアンカーの位置に入る河原を押さえたところから脇に入ってくる相手に対して横方向から追うことが多かったです。また、SHは基本的にはマッチアップしている鳥栖のSBを早めにケアする体の向きやアクションになることが多く、前向きにボールを奪いに行くという局面を作りに行くことはあまり無かったかなと思います。

それでも、3-1のビルドアップに対して早めにセットできた時には関根が2トップに加わって3枚で鳥栖の最後尾3枚を覗くような姿勢は見せていました。ただ、鳥栖は困ったらさらに後ろにいる朴も使って浦和のプレッシングが届かない場所へボールを逃がせるので前から追って来られてもあまり困っているような素振りは見えませんでした。

また、浦和が4-4-2で構えたところから自陣へ侵入された時にはCBはなるべくゴール前から離れず、CHが斜めに下りる、トップ下の渡邊も中盤に下りるというアクションが多かったです。そうしたアクションによって奪いに行くという印象にならなかったのかなと思いますが、そのおかげでゴール前のエリアがガバッと空いてしまうような場面はほとんど無かったと思います。

SHに大久保、関根と昨季主力としてプレーした選手が起用され、それによって非保持が落ち着いたところはあったと思います。周りとの繋がりが無い状態で飛び出してしまうとか、カウンターに備えて前残りするとか、そうしたことがこの2人には無いので、ここまでずっと出ていた敦樹がいなくなって非保持の強度を落とさないようにしたいと考えた時にこのSHの選択になったのかなと思いました。

浦和の保持は安居とグスタフソンが2CHで並ぶようなところからスタートするものの、前半は安居の方がアンカー役になることが多く、グスタフソンはCBの右側に下りたり、右IHのように前に出たりと流動的な振る舞いをしていたように見えました。グスタフソンはこうして流動的にポジションを取ることで相手に掴まれていない状態でボールを触れる回数が多かったと思います。

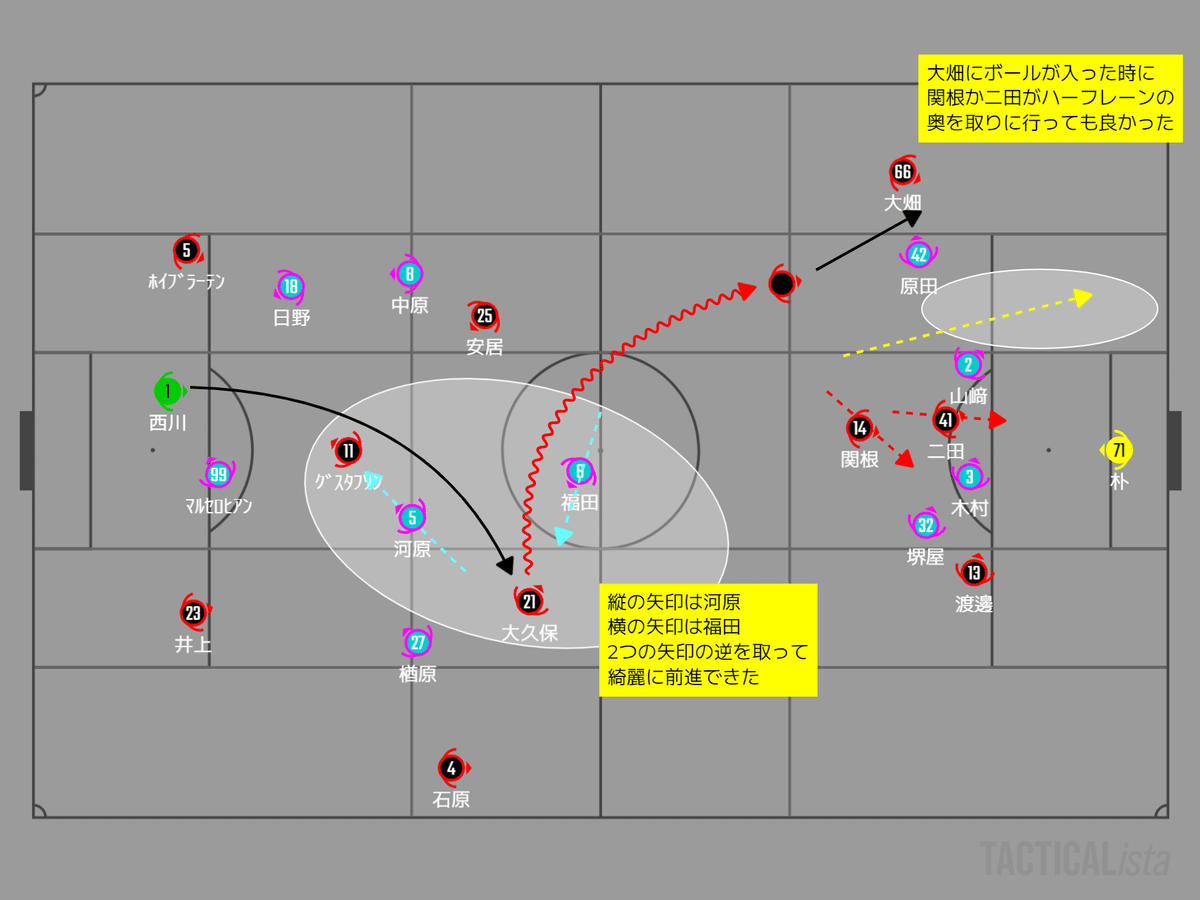

鳥栖の非保持は4-4-2をベースに2トップが絞り気味というのは浦和と共通していますが、中盤(特に2CH)の振る舞いはだいぶ違ったと思います。鳥栖のCHは河原が2トップの背中に出て行く縦方向の矢印を出して、福田がSHの背中へ横方向の矢印を出すような動きで可動域が広かったです。そこに対して浦和は9'20~のように2トップの背中とSHの背中を順番に使えた時には鳥栖の守備ブロックを横切るようにボールを動かしてボールを前進させることが出来ています。

また、24'10~のビルドアップでは左から大畑が中に運んで右CBの井上へ、その後に石原が中に運んで左CBのホイブラーテンへと、簡単にボールを離さないことで相手を引き付けて動かしながら左右に振って前進の機会をうかがえていたと思います。

ただ、浦和の幅担当は基本的にSBで、SBが相手のブロックの外側でボールを受けても中盤ラインを越えるくらい位置になることが多く、鳥栖のSHがプレスバックで追いついてきてしまっていました。鳥栖と同様、浦和のSHも内レーンにポジションを取っており、鳥栖のSBが引き出せればそのままハーフレーンをえぐるように裏を取りに行けたのだろうと思いますが、32'00~のように鳥栖はSHが外レーンの選手を対応してしまうので、浦和のSHは鳥栖のSBにつかれている状態になりやすく、下から繋いだ流れで鳥栖を裏返すような場面は作れていませんでした。

後半は47'00~は鳥栖のゴールキック、48'45~は浦和のゴールキックのこぼれ球をいずれも鳥栖が拾って決定機を作りました。特に後者は鳥栖がマルセロヒアンと2列目の選手たちが近接したポジションを取っていることで狭いスペースから抜け出してチャンスを作れた場面でしたし、浦和のゴールキックだったこともあって浦和のゴール前には人数がいない状態だったので鳥栖とすれば決め切っておきたかった場面だったと思います。

後半からは浦和はビルドアップで安居とグスタフソンの役割が逆になりました。そして、グスタフソンの方が河原の矢印を引き受けてもそれをさっといなすことが出来ていたのでボールはより前進させやすくなっていたように見えました。

50'05~は鳥栖が前半と同様に河原が2トップの背中まで出て行くのですが、これによって空いたエリアに大久保が絞って来ており、そこへ西川が浮き球でボールを届けて前進しています。大久保は河原の縦方向の矢印の根元を取っただけでなく、福田の横方向の矢印を鮮やかにかわしたのは素晴らしかったと思います。これによって大久保がドリブルでピッチを横断しただけでなく、右SBの原田を引き付けながら外側から上がってきた大畑にボールを渡してSB-CBの間を広げることに成功しています。

ただ、この時に中央にいた二田、関根がどちらもゴール方向に向かっていっており、ハーフレーンの奥を取りに行くアクションが無かったので、大久保のドリブルからスピードアップした展開が一旦落ち着いてしまいました。大畑へボールが入った時に関根か二田がそのまま原田の背中からハーフレーンの奥を取りに行くアクションがあると原田や山﨑の対応が変わったのかなと思いますし、そうなるとゴール前までスピードアップしたまま入った上に2v2の状況を作れたかもしれません。

また、57'05~も西川、井上、ホイブラーテン、グスタフソンの菱形に対して河原が縦方向の矢印を出しており、それを西川→グスタフソン→井上の縦+横のパスで外すと、石原を経由して楢原の背中を取った大久保へボールが入ったところで福田が横方向の矢印を出しますが大久保がまたしてもこの矢印を外しています。

大久保が鳥栖の2CHがいなくなった守備組織の中心に向かってドリブルで一気にボールを運んでから二田にボールを渡してシュートまでは行けていますが、この時にゴールに向かってボールに絡もうとするのが渡邊、関根、二田の3人でした。この場面では左外の大畑もここに絡もうとスプリントしているともっと良い場面に出来たのではないかと思います。

57'17に大久保が福田の股を抜いてかわしたときに大畑はハーフライン付近にいて、大畑とマッチアップになる中原はハーフラインよりも5mちょっとくらい浦和陣内に入っている状態でした。ここから中原はスプリントで自陣に戻っていますが、大畑はあまりスピードアップせずにボールの進行方向へついていっています。関根が外から斜めに中方向へ入っていって原田を引き付けているので左外は大きく空いています。渡邊がそこへ向かっていってますが、大久保が原田をかわした瞬間の状態から考えると大畑がそこを取りに行って欲しいなと思います。

この2つのシーンはいずれも鳥栖の2CHの傾向を利用してひっくり返せた場面だっただけに、どちらもゴールどころか決定機の雰囲気にすらなっていなかったのはとても残念でした。ビルドアップで相手を引き付ける、外すということは出来ても、最後にゴールを決め切れるか、結果を掴み取れるかという所が足りない、上手いけど怖くない、というここ数年の浦和を象徴しているような気がします。

それでも、飲水タイム明けの71'45~に自陣で関根がボールを奪い、ハーフライン付近の松尾に渡すとそこから60mほどの距離を1人で運んで決め切ってしまいました。チームとしてみんなで前進しながらの展開で決められないなら理不尽な個で殴る、というのは大切ですし、そうやって勝ち点を稼いでおいてチームとしての部分の成熟を待ちたいというのが今季の編成だったのだろうと思います。

ただ、その6分後にDOGSOかつPA内でボールではなく人に対してのチャレンジになってしまった西川が退場してPK献上の三重罰、そして失点。なんでや!

浦和のゴールキックでボールを飛ばしてから、それが鳥栖陣内で落ち着かず跳ね返されてきたところを井上が西川に渡そうとしてしまったところをマルセロヒアンに食われてしまったという流れでした。後半立ち上がりもそうですがゴールキックを前に飛ばした後に相手陣内でボールを落ち着けられないというのはなかなかしんどいところです。サイズのある選手がいなくなったからかと言うと、昨年のルヴァン杯決勝の先制点も自分たちがゴールキックで飛ばしたところを跳ね返された流れだったので、そうとも言い切れないのではないかと思います。

跳ね返された後の流れを落ち着いて見れば、井上は西川に渡さずに自分の前方向にボールを落とせばその次もプレーできたのではという風に見えます。西川は1点覚悟でマルセロヒアンを離すか、レッドカード覚悟で1点が入る可能性を先送りにするかどうかということになるかと思いますが、個人的にはこの対応で仕方ないのではという印象です。まだ試合が残り10分以上ある中で1人少なくなることのリスクは当然ありますが、防げるかもしれなかった失点を目の前で諦めるのと、身を挺して1点を止めに行くのとでは周りからの見え方、その後のテンションに大きく影響するだろうと思います。

西川が退場したところで浦和は3回目の交代なので牲川だけでなく長沼も入れて5-3-1の並びにしました。長沼が右WB、石原が右CBというのはサイズ的には逆な感じがしますが、彼らがそれまでのキャリアの中でプレーしてきたポジションとしてはこれが妥当だとは思います。

CBを3枚にするのに佐藤ではなく石原をCBに回すというのは引き分けOKということではなく、同点にされても前に出るぞというベンチからの意思表示だったのかなと思いました。ただ、同点にされる前の段階で安居に代えて武田を入れるのは落ち着いてクローズさせるということではないように見えたので、ヘグモさんとしてはいつだって前に出るぞということなのかもしれませんが。

この後浦和はボールを持つ場面は何度もあったものの決定的な場面を作るところまでは行けず、むしろ鳥栖の方にコーナーキックからのカウンターで大チャンスがありました。牲川が落ち着いた対応で1v1を防いでくれたのが救いでしたが、またしても降格圏のチームから勝ち点を取りこぼす結果になりました。6月末の磐田戦から湘南、京都、札幌、鳥栖の5試合が現状の16位~20位の5チームとの対戦でしたが、その5試合で勝ち点5はどんな事情があるにしても厳しいです。

確かにこの試合ではサマーブレイク前と比べれば選手が戻ってきたこともあって、4-2-3-1の並びにしてからどんどん深みにはまっていった保持での閉塞感というか、自分たちからバランスを崩したことで意図した前進が出来ていないなという状況は減ったと思います。その中でもグスタフソンだけでなく、大久保の相手に向かっていって味方と2v1にしてから次の選手へボールを渡すというプレーはとても良かったです。ソルバッケンほどの迫力はありませんが、こういうプレーが出来るWGがいるとビルドアップの質は違ってきます。

それでも、先ほど取り上げた50分台の2つのシーンのように、自分たちで上手く前進できた時にゴールを取り切る、そこへ向かうためのアクションの方向や数をまた整理し直さないといけないのか?という風に見えたのは心配というか、今からまたそのフェーズをやり直すんですか?というガッカリ感があります。

形やパターンを固めた「○○式」ではなく、フットボールという競技の原則に基づいたその場での判断を起点にプレーしているのだから選手の配置が変わっても狙う場所は変わらないはずだしやれるでしょ、というヘグモさんのスタンスはあるとしても、配置が変わったことで誰がどこに向かってどれくらいの速さ、強さでアクションを起こすのかというところがぼやけてしまったような印象でした。

また、CH2枚がヘソの位置をシェアしながら片方が状況に応じて前に出て行ったり、SHが内側に入って前線4人の絡みで攻略していこうとしたり、というのは昨季の体制がやりたかったことに近いのかなと思います。現体制で個人戦術を高めていった結果、チームとしての形が、現体制が望んでいるかは分かりませんが、昨季やりたかったものに近づいているチグハグな感じも僕の中でモヤモヤを募らせているように思います。

現体制がこのやり方をやるのでは意味がないとは言いませんし、元々やりたかったことがあるとしても、非保持のタスクとのバランスや、今チームにいるメンバーのキャラクターもあってこの人選、配置になったことは理解できます。それに、この試合では自分たちからバランスを崩すような振る舞いはほとんど無かったので悪くは無いです。チアゴやリンセンのコンディションが整わないのでCFタイプが置けなかったことの影響もあると思います。

それでも、7か月やって来て表現されたものが昨季やりたかったものに近い形という点については何とも言えないです。フットボールは難しいですね。なんでこんなに上手くいかないのでしょうか。

今回はこの辺で。お付き合いいただきありがとうございました。