STEP170 食品表示の便利なアプリやサービスを使う落とし穴

前回は食品表示をお金を払って誰かに作ってもらうことはできるのか私の考えを書きました。

できるけれど知識がないと危険だよ、ということでしたが…

最近、食品表示の便利なサービスもいろいろ出ていますね。

材料や原価計算を一緒にしてくれて、レシピを入力すると食品表示が出来上がるサービスも存在するようです。

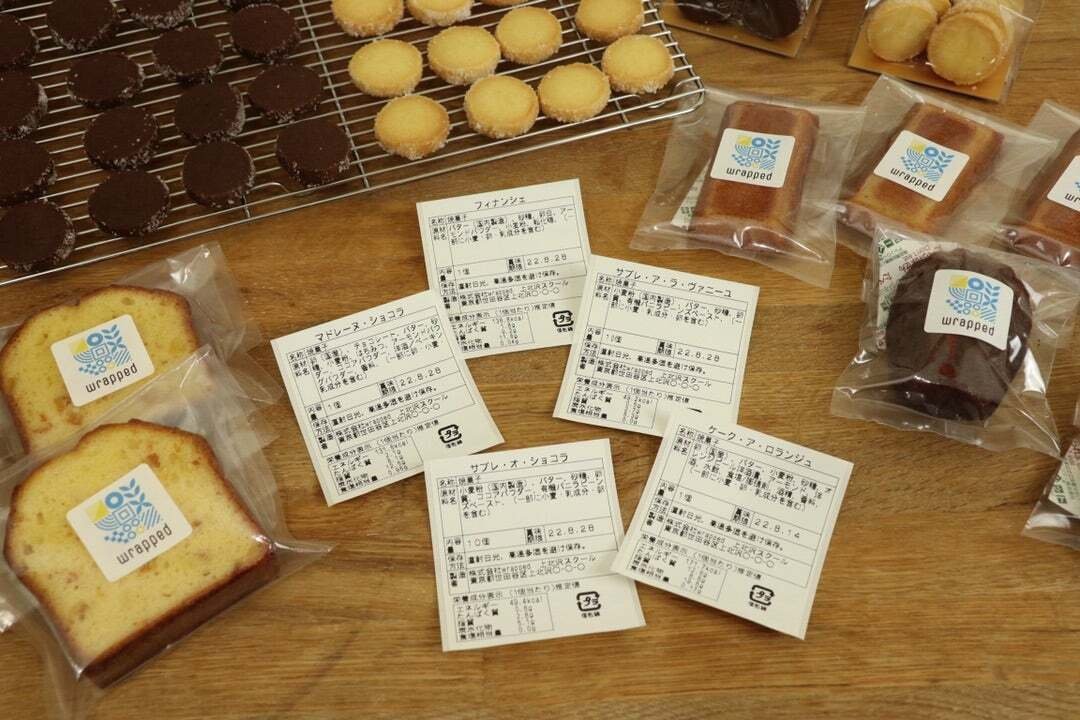

これはこの間wrappedの受講を決めてくださった生徒様が教えてくださいました。

お話を聞いていて、私もとてもいいサービスだと思ったのですがその生徒様はその便利なサービスの解約を検討されているということでした。なぜだと思いますか?

それは自動で出来上がった食品表示が本当に正しいのかが自分ではわからないということ。

●食品表示の便利サービス。出来上がったものが正しいかどうか判断できますか?

確かにそのサービスは自分で材料を入力すると食品表示の形に起こしてくれるそうなのですが、出来上がった表示を見てその生徒様は形にはなったものの、本当にこれは正しいのだろうか?と毎回思っているそうです。

入力して自動でやってくれるなら間違えるはずないと思いますよね?

でも、そもそも入力する段階で

「この材料はこの名前で書いてもいいのかな?」

「この材料は複数の材料からできているけど、どこまで詳細に記載するのかな?」

と、そもそもの食品表示のルールがわかっていないのでなんとなくの感覚で入力をしていたそう。

なので、ルールを知らないままなんとなく操作して出来上がったものを見ても本当に正しいのか不安だと感じているし、もし保健所やお客様に自分の表示について聞かれても自動で出来上がったので、なぜこうなのかまではわかりませんとしか言えないとお感じになったそう。

やっぱりちゃんと食品表示の仕組みを学ばないとダメだ!とwrappedのコース講座を受講してくださることになりました。

●食品表示は外国語と一緒!?

このお話を聞いて、私は、「外国語と一緒だ!」と思いました。

私は今、高校卒業以来20年ぶりに英語を勉強しているのですがこのAI時代。

英語の勉強なんてしなくてもAIが翻訳してくれるし必要なくない?ってよく言われます。

なんなら私も少し前までそう思っていました。

でも、実際に便利なAIの翻訳を使ってみても、自分が知識ゼロの状態だと本当にその翻訳があっているかわからないんですよ!

最初のうちは無知すぎてきっとこれで合っていると思って使っていたのですが英語の勉強を進めていたら「あ、この翻訳全然違うじゃん!」ということに気がつくようになりました。

だからやっぱりAIが発達しても人間がある程度の基礎知識を持っている状態であくまでもサポートのためにAIを使う、というようにしないと本当に危ないなと思いました。

食品表示も同じですね。

たとえ便利なアプリやサービスで入力すれば簡単に作れるようになったとしても、それを使うあなたご本人がある程度の基礎を知らないと出来上がったものが合っているのかわからないのです。

自動生成サービス自体はきちんとしたものなら私は否定しません。

ただ、やっぱり基礎を知った上で自分が使いこなす側に回るのが大事ですね。

wrappedではお菓子に特化して根拠のある食品表示の作り方を具体的な例に沿ってお伝えしています。

責任を持って安全にお菓子を販売したい方はコース講座(本講座)でぜひ学んでくださいね。

さて!

皆さん、次回はフランスの伝統菓子ガレット・デ・ロワを売る時のこと、お話ししますね!

この記事は内野未紗が配信する

「もう趣味とは言わせない!プロのお菓子に変わる!

お菓子包装と食品表示お店テク無料メール講座」

のバックナンバーとなります。

▼続きはこちら▼

▼なぜnoteでバックナンバーを公開するのか▼

▼メルマガ登録はこちらから▼

wrapped公式LINEはこちら▼

いつも温かいコメントありがとうございます!

全てのコメントにお返事することは難しいですが全て読ませていただきます。

#wrapped #お菓子作り #お菓子製造 #お菓子販売 #菓子包装 #ラッピング #食品表示