#7 わたしのせいかもしれない

市中の本屋をぶらぶらしていると、たまにハッとさせられる本に出会います。

『あなたへ』という絵本もその一つです。シリーズ本になっていて、著者はスウェーデンのとある町の教育長だった人です。社会科の教師時代からこのシリーズを描き始め、教育長時代も、退職後も描き続け、全15巻になったそうです。

その中の6巻が『あなたへ~わたしのせいじゃない』といったタイトルの本です。

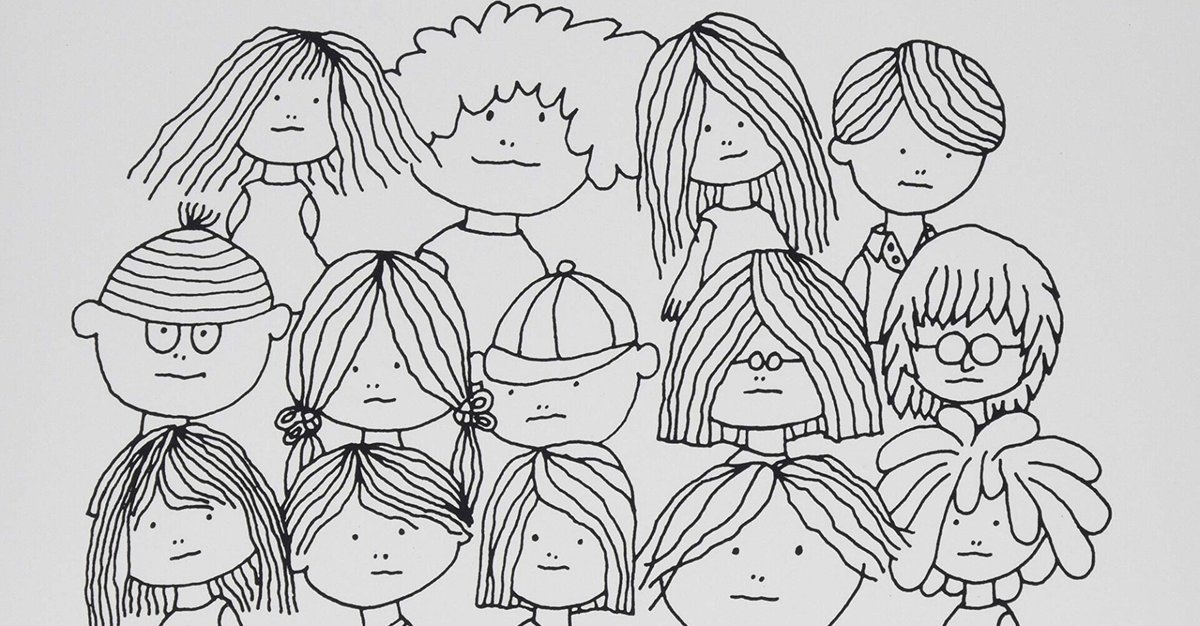

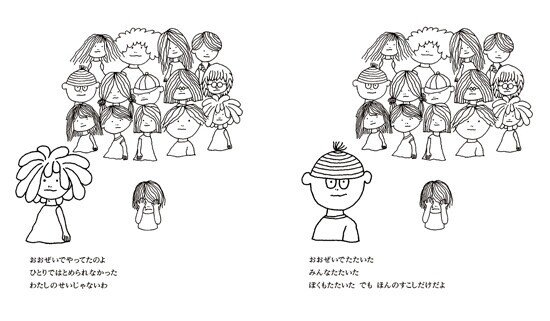

1人の男の子が泣いています。その子の後ろに14人のクラスメイトが立っていて、ページをめくる度に、1人1人が「彼が泣いているのは私のせいじゃない」と、弁解しています。

ある男の子は、「始まった時、見ていなかったから、どうしてそうなったのか僕は知らない。」と言っています。

また別の子は、「僕は怖かった。何もできなかった。見ているだけだった。」と言っています。

さらに言い訳は続きます。

「大勢でやっていたのよ。1人では止められなかったわ」

「始めたのは私じゃない。他のみんなが叩き始めたのよ」

「その子が変わっているんだ。他の子はみんな普通なのに」

「その子は一言もしゃべらなかった。僕たちを見つめていただけだった。叫べばいいのに」などなど。

そしてこう続きます。

「だからわたしのせいじゃない」

14人の弁解が終わった後、

次のページをめくると、戦争の生々しい写真が現れます。敵の兵士に囲まれた1人の青年が目隠しされて座っています。おそらく銃殺される直前の写真だと思います。

さらにページをめくると、煙突から猛烈に煙を吐き出す工場の写真、原爆の写真、そして飢餓で苦しむアフリカのどこかの国の子どもの写真と続きます。(この写真のページを児童に見せるかどうかは意見の分かれるところだと思います。)

そしてこの本のタイトルが出てきます。

「わたしのせいじゃない」

この絵本は、スウェーデンでは生き方や人間関係、社会問題などを扱う教科の副読本として小・中学校で使用されているそうです。一体どんな授業なのでしょう。

20世紀から21世紀の現代にいたるまでは激動の100年でした。戦争があり、その後の混乱と貧困、急激な経済成長とそれに伴う環境破壊等々。

学校も混乱を極めています。不登校の児童・生徒はすでに10万人を超え、ひきこもりや学級崩壊、そしていじめによる自殺もマスコミを賑わせています。中高生の援助交際をする女の子や凶悪犯罪に走る男の子も大人を震撼させています。

知識人はテレビで無責任に「政治が悪い」「行政が悪い」「教育が悪い」「家庭が悪い」「今どきの子どもは問題だ」と好き放題しゃべりまくっていますが、いつもその知識人の顔にはこう書かれてあるように思えてなりません。

「わたしのせいじゃない」

この絵本は決して「あなたのせいだ」と言っているわけではありません。生き方や人生観を確立していく上で、根本的なテーマとなる「自分と社会との関わり」を考えるきっかけを与えようとしているのではないでしょうか。あるいは、戦争や闘争、いじめや差別、環境破壊などを起こす因子を誰もが持っているということに気付かせたかったのではないでしょうか。

一番小さな社会である家庭からはじまって、地域社会や県とか市町村、そして国や世界など、そこに横たわっているさまざまな問題に、「私」という存在はどう関わっていったらよいのでしょうか。またどう関わっていかなくてはいけないのでしょうか。

一人一人が「わたしのせいじゃない」と考えてしまうことから、「わたしのせいかもしれない」と社会の主体者としてとらえることができるようになって、はじめて今日的な諸問題の解決の糸口が見つかるような気がしてなりません。

そのためにも、

自分に直接かかわりあいのないことにも関心を持ち、問題に気付いて主体者として行動できるように子どもたちを育てていかなくてはいけない

と思います。

最後までお読みいただきありがとうございました。

いいなと思ったら応援しよう!