希代の認知科学者・苫米地英人博士の天才のルーツを探る(Ⅱ)

「お祖母さまの苫米地千代子さま編」

平和で差別のない世界を目指して世界で活躍されています希代の認知科学者・苫米地英人博士の天才はどのように生まれたのでしょうか。それを知るためには、前回の特別付録では苫米地英人博士の祖父・苫米地英俊さまからその秘密を探りましたが、今回はお祖母さまの苫米地千代子さまからその秘密を探ってみたいと思います。

苫米地千代子さまは、明治22年(1889)に京都で生まれましたが、明治30年(1897)に東京の本郷西片町10番地に転居され誠之小学校に編入されています。

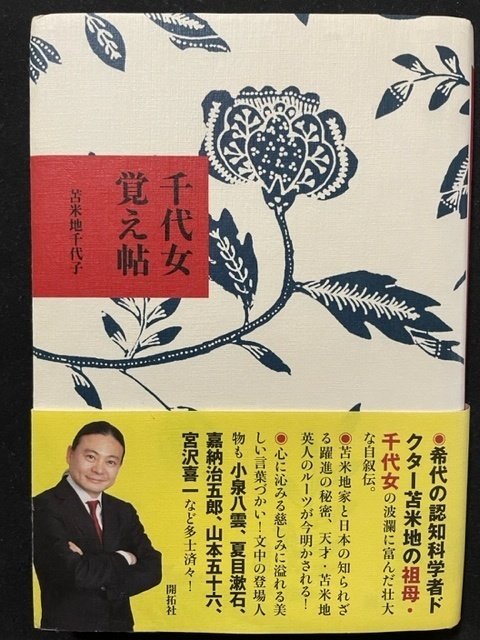

その苫米地千代子さまが、当時89歳の昭和53年(1978)9月から翌年の7月にかけて、『潮音』の歌人としての短歌を織り込みつつ、明治、大正、昭和にわたる長い生涯の思い出を綴った『千代女覚え帖』という本を書かれています。この本は、当時かなり私事にわたっていたこともあり、また小泉八雲、夏目漱石、加納治五郎、山本五十六、宮沢喜一など著名な方々の記載もあることから私費出版とされましたが、その後、三十数年を経て開拓社から出版されました。出版祝いの帰りに、お父様の苫米地和夫様と一緒に、苫米地千代子さまが、少女時代を過ごされた「東京市本郷区西片町十番地ほの二十六号」の地を訪れたときのことが昨日のように思い出されます。

『千代女覚え帖』のまえがきで苫米地英人博士も「90歳の年齢にもかかわらず、その記憶力と文才には誠に驚嘆すべきものがあります」と書かれています。実際、苫米地千代子さまの文章はじつに瑞々しく、当時の状況が目に浮かぶように生き生きと描かれており、まさに心に沁みる名著と言えましょう。

その『千代女覚え帖』のなかで、お祖母さまの苫米地千代子さまはお父様の佐久間信恭様に触れて下記のように書かれています。

「父は幕臣大久保主膳忠恕の次男として文久元年、江戸深川森下町に生れ、幼名を小次郎、長じて信恭(のぶやす)といいました。実父忠恕は長崎奉行、京都町奉行、陸軍奉行などを歴任、五千石の旗本でしたが、幼い小次郎を親友佐久間信久に養子として委ねました。養父信久は、役高八千石を食み、将軍家慶に信頼されて歩兵頭、歩兵奉行などに任ぜられましたが、慶応四年一月の鳥羽伏見の戦に、一隊を率いて奮戦、深傷を負うて戦死しました。いまわの際に老僕を呼び、「養子信恭を西洋人につけて泰西の学術を勉学させるように遺言しました」とあります。なお、佐久間信恭様の実父の大久保忠恕様は、かの新選組局長近藤勇に名刀長曽袮虎徹を授けた人物でもあります。

その遺言もあってか、苫米地英人博士の曾祖父・佐久間信恭様は、明治・大正時代の著名な英語学者となりました。具体的には、佐久間信恭様は養父信久様の遺言に従い洋学を学び、札幌農学校時代には新渡戸稲造、内村鑑三両氏とともに聖書講読会を結成したのです。

明治24年(1891)には、熊本の第五高等中学の英語主任教授になり、当時、同僚であった夏目漱石、小泉八雲らと親交を結びます。苫米地千代子さまの『千代女覚え帖』によりますと、夏目漱石が五高の生徒に”僕が分からないところは佐久間先生に習って教えるからー”と述べたとのことです。

その後、明治35年(1902)に佐久間信恭様は東京高等師範学校英語科に移りますが、後に高山樗牛の銅像の除幕式で土井晩翠などの学者が集まり当代の学者でだれが記憶力が良いかと話題になったときに、皆が一致して佐久間信恭様を挙げたと当時の雑誌に書かれたというエピソードがあるそうであります。

このように見てきますと、前回も書きましたが、苫米地家は英語に思い入れの強い家系でありまして、それだけでなく養父・佐久間信久様の「泰西の学術を勉学」という遺訓、さらにはその遺訓を継承して、曾祖父の佐久間信恭様が抜群の記憶力を持った著名な英語学者になられたことなどのなかに、苫米地英人博士の天才の秘密が隠されていると言えるのではないでしょうか。

苫米地英人博士のお祖母さまの千代子さまは、女子高等師範付属高等女学校(お茶の水)を卒業してから大正元年(1912)に苫米地英俊様と結婚するときに、お父様の佐久間信恭様から”夫が本を買うお金は惜しむな。どんな苦しい時でも夫が本を買いたいといわれた時は工面しなさい”と言われたそうであります。学者のお父様らしい言葉ではないでしょうか。

明治45年(1912)、苫米地英俊さまは、小樽高商(現在の小樽商科大学)から教師の派遣の要請があったときに、当時東京高等師範学校校長の嘉納治五郎先生から「北海道に柔道を広めに行け」の一言で、結婚したばかりの千代子さまを伴い小樽高商へ赴任することになりました。

苫米地千代子さまは「潮音」の歌人でもありました。『千代女覚え帖』のなかで、

小樽への出立に際して、

”さい果ての小樽と聞けどわが胸に美しく咲く未知の花ありき”

という歌を詠んでおられます。

苫米地英俊さまと千代子さまは津軽海峡を越え、春まだ遠き小樽の地に赴いたのであります。

そして小樽の地で

”知る人なき小樽に着きてホームに爆(は)ぜし夫(つま)への歓声われも浴びたり”

という歌も詠んでおられます。

お二人を出迎えるために集まった学生たちの歓声が聞こえてくるようではありませんか。

前回書きましたが、大正6年(1917)に苫米地英俊さまは、外国の判例を全部調べ通信文の単語の使い間違いからくるトラブルをすべてチエックいたしまして、「商業英語通信軌範」(STANDARD COMMERCIAL CORRESPONDENCE)を出版いたします。この「商業英語通信軌範」(STANDARD COMMERCIAL CORRESPONDENCE)は「コレポンの小樽高商」と言われるほど名声を博し、昭和33年に至るまで出版された名著であります。このコレポンの日本語訳の候文は、苫米地千代子さまが書き直したものだそうで、その候文は大変な名文で戦前商社の人が国内の通信文にその候文を利用したほどだったそうです。まさに苫米地千代子さまの文才がしのばれるエピソードではないでしょうか。

縷々述べてまいりましたが、私にはこうした祖父英俊さま、祖母千代子さまがおられたからこそ、苫米地英人博士の天才があるように思われてなりません。この稿の最後に、千代子さまの歌を掲げさせていただきたいと思います。

“あるがままに今日の運命(さだめ)は受け入れて明日の望みに生きんとぞ思ふ”

まさに、 幾多の悲しみを乗り越えてこられた千代子さまの絶唱ではないでしょうか。

©錦光山和雄 All Rights Reserved

#苫米地英人 #苫米地英人博士 #苫米地英俊 #苫米地千代子

いいなと思ったら応援しよう!