プログラムマネジメント概要

■はじめに

プロジェクトやプロジェクトマネジメントについては、広く一般的に使われているため、理解している人は多いと思います。

本記事では、複数のプロジェクトを束ねた上の階層に位置する『プログラム』と『プログラムマネジメント』について記載しています。

プログラムの定義については、グローバルでも評価の高く、ビジネス・イノベーションや社会的な価値創造命題をも対象としている現代のビジネスにフィットしやすいP2M(Program & Project Management)の標準ガイドブックから説明します。

PMBOK の定義(受託システム開発などに適したマネジメント手法)

・プロジェクトのインプット:「要求事項」

・プロジェクトのアウトプット:「プロダクト、サービス、所産」

P2Mの定義(新規事業、研究開発など、新しい価値を創造することを意識したマネジメント手法)

・プロジェクトのインプット:「特定使命」

・プロジェクトのアウトプット:「価値創造」

■プログラムとは?

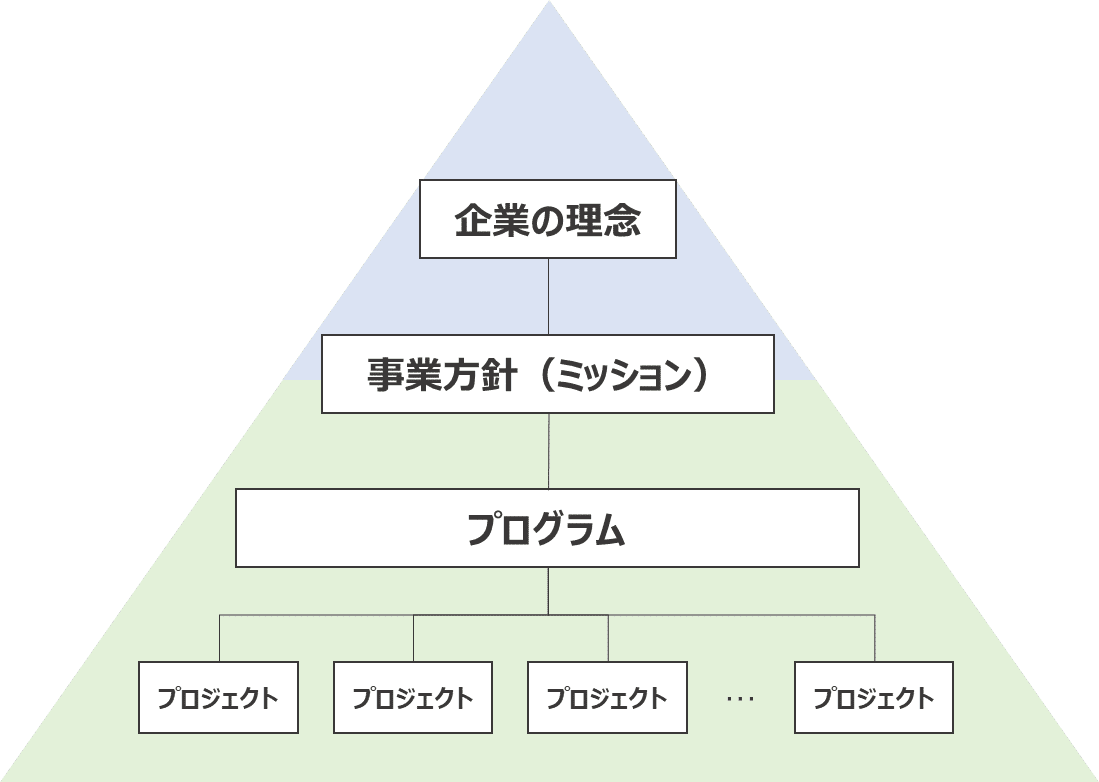

プログラムとは、企業における事業のミッションを達成することを目的に複数のプロジェクトを有機的に組み合わせた統合的活動を指します。

以下のピラミッド構造の絵にあるように、プログラムは、企業の理念からなる事業方針(ミッション)を実現するため、経営戦略そして事業戦略からプログラムミッションを導き出し、複数のプロジェクトをプログラムとして構成して、適切に実行することが必要です。

そのため、プログラムは複雑に変化する環境の中で、多くのステークホルダーからの期待・要求を調整しながら、事業価値を生み出す活動といえます。

企業の中では、執行役員、本部長、部長といった役職者などが複数のプロジェクトを束ねて運営しているケースが多いかと思います。プログラムマネジメントでは、上述のとおりプロジェクトを有機的に結合し、事業ミッションを達成するための管理手法となりますので、プロジェクトを評価し、プログラムとして何をすべきか判断と実行をする役割といえます。

プログラムとは、

「(大きな目的達成のために)複数のプロジェクトを有機的に組み合わせた統合的活動」の意味で、

その統合的活動にはプロジェクトだけではなく、しばしば定常業務(オペレーション)が含まれる。

プロジェクトマネジメントが「○○の開発」などのように具体的に目に見える成果を目標とするのに対し、プログラムマネジメントは「事業価値」という一段上位で抽象的な価値の創造・拡大を目的とするもので、より上位の企業や事業目的から発する長期的で戦略的な活動である。

それゆえ、一般にプロジェクトより複雑性と不確実性が高い。プログラムマネジメントでは、市場など外部環境の変化にも柔軟に対処するより広い視野と戦略的な知識やマネジメント能力が要求される。

■プログラムマネジメントの基本的な考え方

P2Mにおけるプログラムマネジメントの目的は、「下位のプロジェクトの自律性と、全体との有機的統合を両立させ、有用で安定した成果を効率的かつ公正に実現することにある。」と記されています。

以下の式は、プログラムマネジメントを行うことにより、プログラムの価値が、プログラム配下の複数プロジェクト一つひとつを達成した価値の総和を超えることを意味し、さらに大きな価値を生み出されると期待されています。

プログラムの価値 >∑(配下のプロジェクトの価値)

全体が個々の要素からは予想もできない新たな性質を示すことを創発というが、複数のプロジェクトを的確に組み合わせることで、一つひとつのプロジェクトでは実現できない価値を創造するものがプログラムである。

プログラムは、大きく2つのプログラムに分けられます。

戦略型プログラムとオペレーション型プログラムです。

・戦略型プログラムとは

当初はあいまいで抽象的な企業戦略の初期的概念から次第にプログラムのコンセプトを明確にしていく形態を指します。

新規事業の立ち上げや事業改変など、不確実性が高く、試行錯誤を作り返しながら遂行するプロジェクト群を束ね、事業ミッションを達成していく活動などがあります。

・オペレーション型プログラムとは

プログラムのコンセプトが当初から明確にステークホルダー間で共有されている形態を指します。

大規模なプロジェクトなどは、細かくプロジェクトとして扱い、プログラムとして管理するなどがあります。

■プログラムにおける3つのプロジェクトモデル

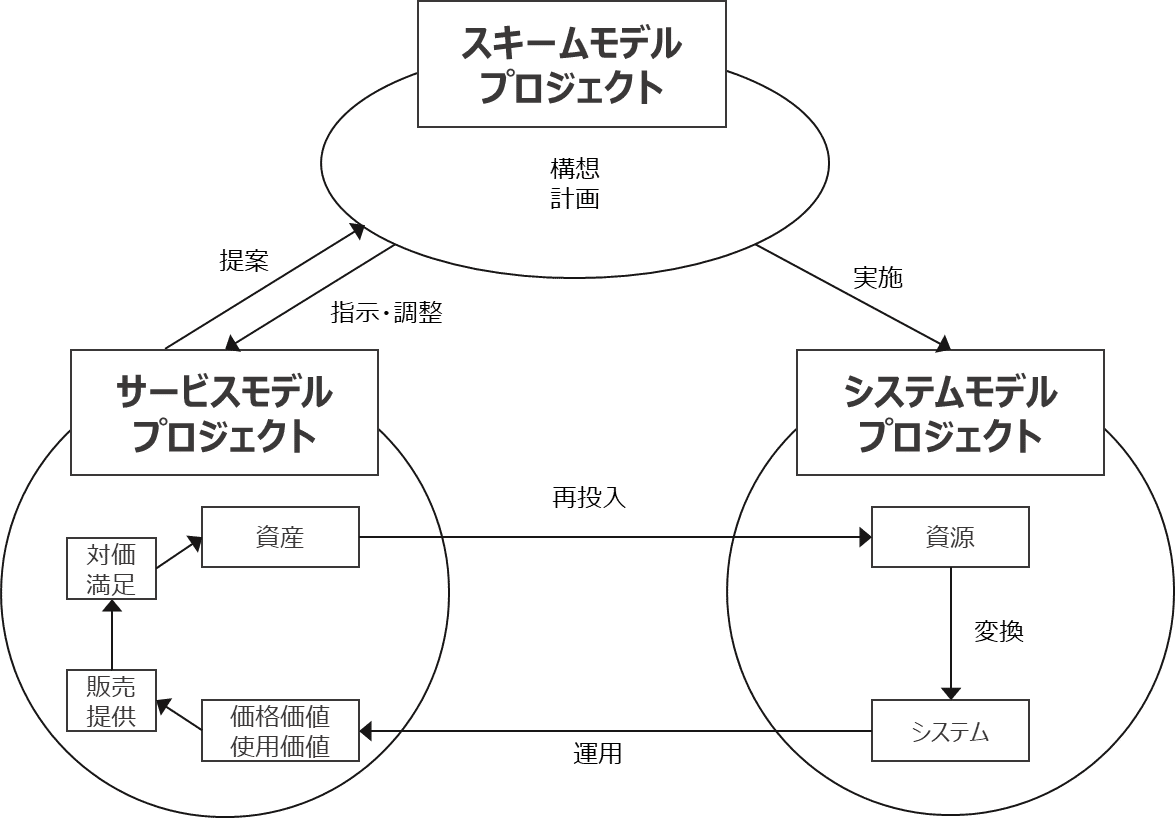

企業の経営活動は、”特命業務活動”と”定常活動”の組み合わせにより、継続的な企業価値を高めており、P2Mでは、その中のプログラムである“特命業務活動“は、スキームモデル(構想化)、システムモデル(構築)、サ ービスモデル(成果価値の再利用や更なる付加価値追求)の3つの標準プロジェクトモデルで定義しており、プログラムを構成する際のマネジメントの考え方として重要になります。

※P2M標準ガイドブックより

・スキームモデル(構想化)

スキームとは、事業方針(ミッション)を実現するためのビジネスの構想を策定することです。

スキームモデルでは、事業方針を受けて活動シナリオ及びビジネス方法を定め、実現するために必要なスコープとリソースを示し環境を整備します。

プログラムの全体像を可視化し、プログラムの価値創出を検証します。

・システムモデル(構築)

スキームモデルで策定した構想を元に、具体的な計画化(どのように実行するかの行程と、実行するために必要な体制)を図り、実行へ移します。

要件定義→設計→開発→テストなど、受託システム開発におけるプロジェクトマネジメントと同様の領域です。

・サービスモデル(成果価値の再利用や更なる付加価値追求)

システムモデルで構築された成果物(モノやサービス)を利用し、事業方針(ミッション)を達成するために、付加価値を創出するための施策を実行し、定常的な活動により定着化を図ります。

■プログラム統合マネジメントプロセス概要

プログラムミッションを達成するためには、これら3つのモデルを連続的かつ確実に実行することが求められます。

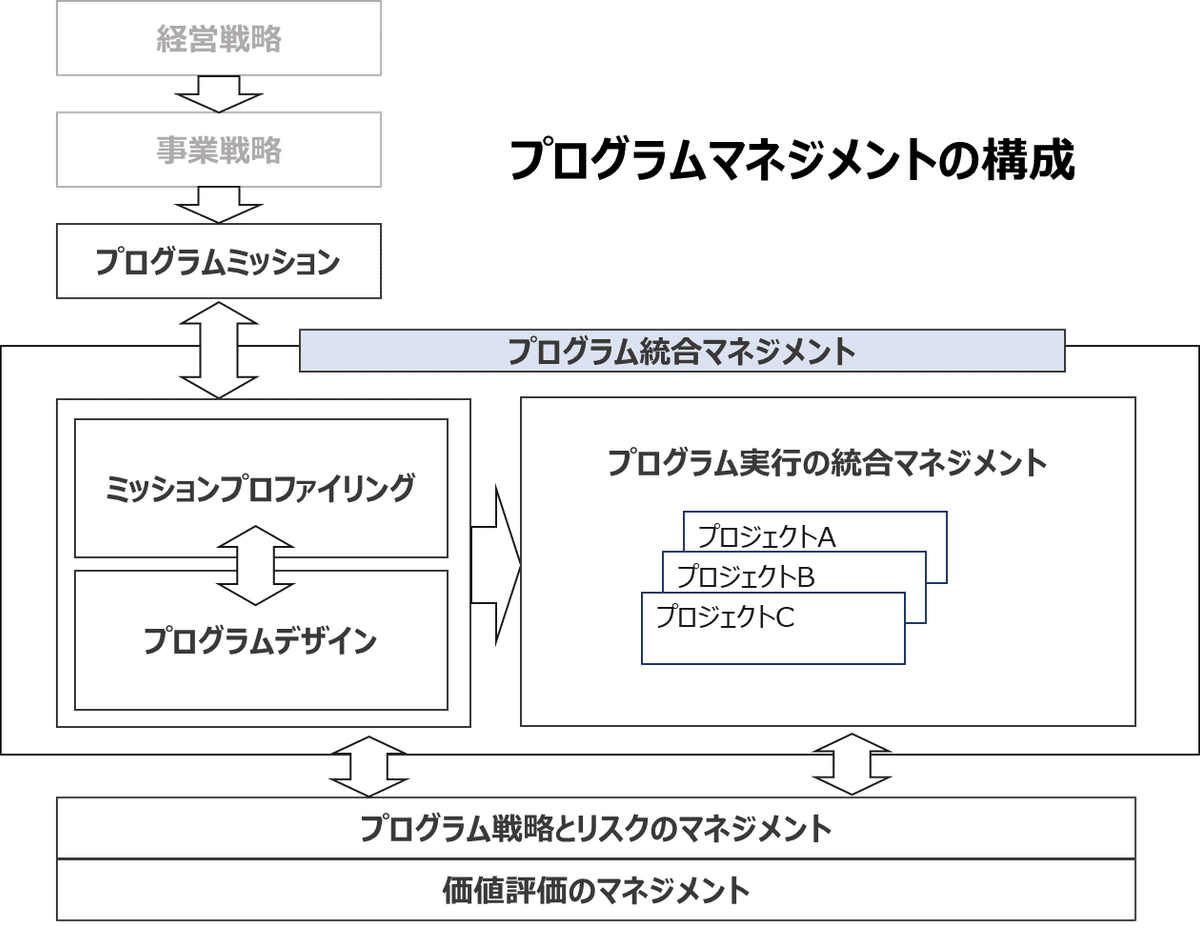

3つのモデルを連続的に実行するためのプログラムマネジメントの管理知識が統合マネジメントとなります。

※P2M標準ガイドブックより

上の図にあるように経営戦略、事業戦略(事業ミッション)を受けて、プログラムミッションを定め、ミッションプロファイリング、プログラムデザイン、プログラム実行の統合マネジメント、プログラム戦略マネジメント、リスクマネジメント、価値評価マネジメントの知識を必要とし、プログラムの目的・目標を定め、それらの実現に向けて組織的活動を遂行するための一連のマネジメントプロセスとなります。

複数のプロジェクトを統合したプログラム実行における統合マネジメントは、プログラムを構成する各プロジェクトがプログラムガバナンスの下で、自律的に実施され、必要に応じて変更を行いながら、プログラムミッション達成に向けて活動します。

そして、プログラム統合マネジメントを効果的に実行するためには、各プロセスにおいて、プログラムの戦略マネジメント、リスクマネジメント、価値評価マネジメントを行います。

プログラム実行における統合マネジメントのプロセスにおける主な実施概要例は以下です。

※P2M標準ガイドブックより

■プログラム統合マネジメントの活動指針

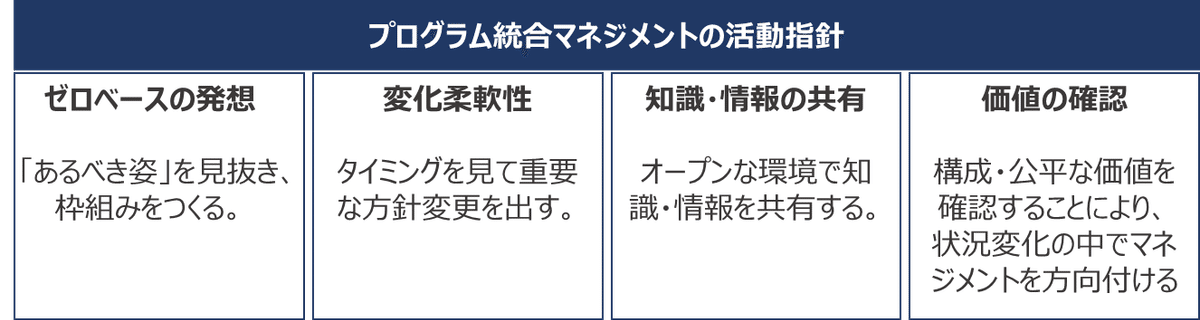

プログラムの統合マネジメント活動では、以下の4つを基本的な活動指針とするとP2Mでは定義されています。

(1)ゼロベース発想

複雑な問題を解決するために新たな発想による枠組みの構築が必要になる。例えば「あるべき姿」の構想は、現状の単なる延長上にない非連続のアプローチが必要であり、ゼロベースの発想が不可欠にである。

(2)変化柔軟性

環境変化に即応したスピーディでタイムリーな代替案への移行や中断・中止の意思決定が必要であり、変化に柔軟に対応することが要求される。

(3)知識・情報の共有

ステークホルダーがオープンにコミュニケーションを行い、知識・情報を共有してプログラム組織メンバーの実践力を向上させていく必要がある。そのためには、ステークホルダー間の組織文化の違いなどを理解することも重要である。

(4)価値の確認

求めるプログラム価値が環境変化に応じてどのように構築されているか、タイムリーに評価して、適切な対応をするためには、価値を確認する仕組みを構築しなければならない。

■最後に

本noteでは、プログラム及びプログラムマネジメントの基本的な考え方から、プログラム統合マネジメントのプロセス概要について説明してきました。

日本の企業では、プログラムの概念が浸透しているところは少なく、結果、プロジェクトマネジャーにプログラムの機能も含め、プロジェクトが丸投げになっているケースも少なくありません。

プログラムマネジメントとは、上述のとおり、複数のプロジェクトを有機的に組み合わせ事業ミッションを達成していくためのマネジメント手法となるため、成功のカギは、環境変化や現場の状況をコミュニケーションにより、いち早くキャッチし、判断できる能力を備えた専門家で構成されていることと言えるのではないでしょうか。