隈研吾展から子育てを考える

こんにちはくじわわです。

先日私は、東京国立近代美術館で行われている「隈研吾展~新しい公共性をつくるための(ネコ)の5原則~」に行ってきました。

「東京2020オリンピック」の新国立競技場を設計したとして有名な隈研吾さん。

今回の展覧会では、「孔」「粒子」「ななめ」「やわらかい」「時間」という隈氏が考える5原則のそれぞれの視点から、建築への思いが語られていました。

本記事では、その展覧会を通して、保育や子育てに関連付けて、私がに思ったことを雑記的に記したいと思います。

あくまで私的な見解ですので、軽く読んでいただけるように簡潔に記させていただきます。

保育・子育てを建築する

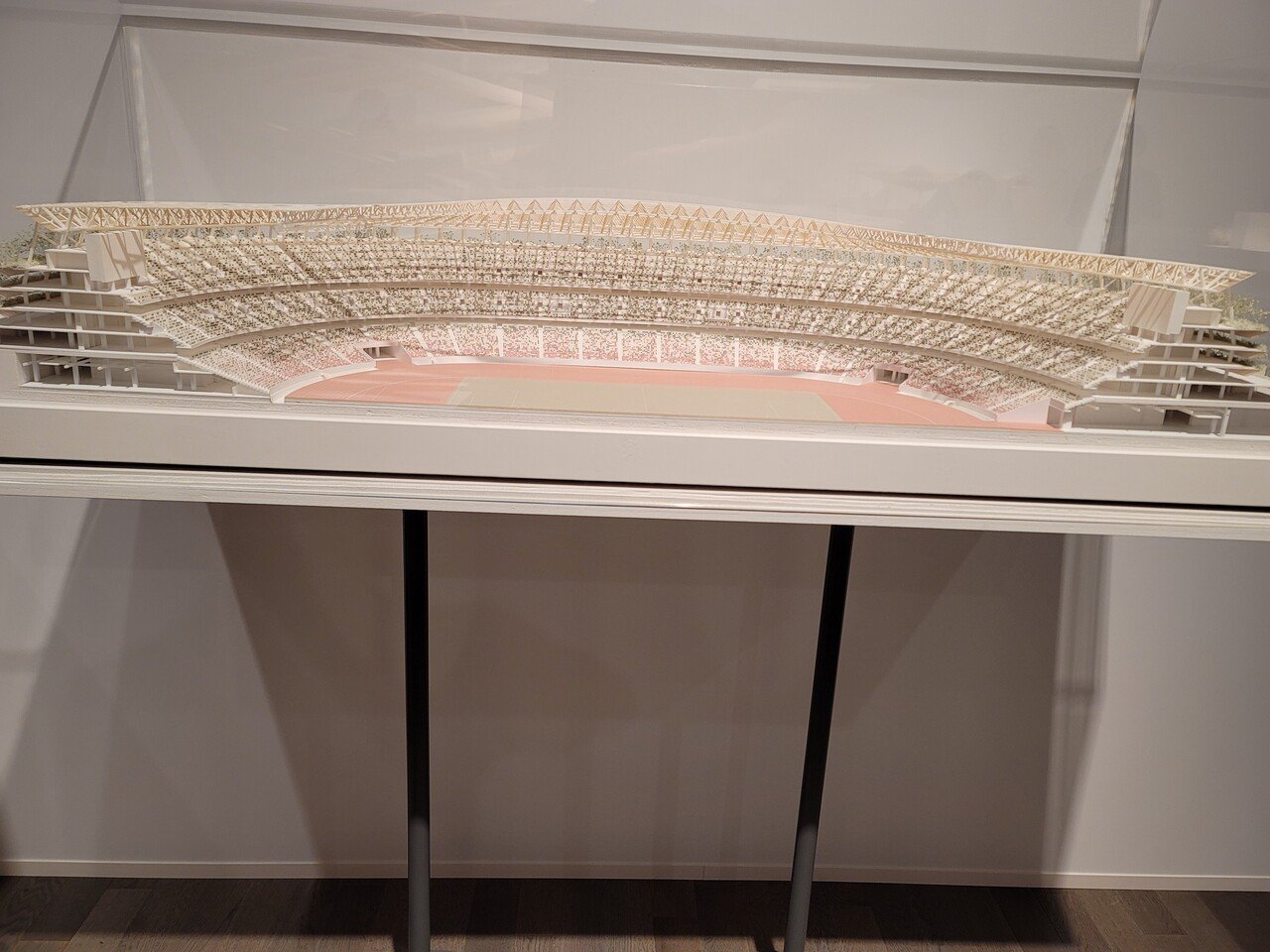

本展覧会で模型を見ていてその構造の複雑さ、緻密さに改めて驚かされました。

模型をよく見ると、その緻密さに圧倒されます。

建造美と機能性のバランス、そして日本文化へのリスペストそのどれもが細部から感じられ、素人の私でも肌で感じることが出来ました。

全体を「設計する」ということにおいて、保育をデザインするという事にも、通ずるものが多くあると考えます。

例えば、

大きな全体構造はイメージできているけれど、細部のバランスや細かなこだわりの追求ができていない。

こういう建築を行っていると、いつか欠陥建造物として少しずつ傾きが生じたり、水漏れしたりと、いつかは倒壊しています。

子育てにおいて、これは重ねて考えられると感じます。

建築と同じで保育や子育てにおいても、一貫性はとても大切です。

親の子どもへの関わり方において、「親密型」「放置型」など、色々な関わりかたの形がありますが、そのなかでも特に良くない結果を生むのが「不安定型」です。

建造物と同じで左右でのメリハリやこだわりがあっても良い。ただ、その関わり方に一貫性を持つこと。

そうでないと、建築も子どもの自我形成も崩れてしまうことになります。

もちろん、保育や子育ては完璧な設計をしたから、完璧な子どもが思い通りに育つわけではありません。しかしこの設計のように、自分が一つひとつの事に思いをもって組み立てる事は出来ます。

そして、その思いが関わりの一貫性を生むのです。

ここに保育や子育ての技量が大きく問われてくるのだと思います。

でも、そんなに頑張ると息が詰まりますよね?そこで必要なのが「孔」です。

孔の重要性

孔とは「隙間」のことです。

空間の流れを作ったり、区切ったり出来る孔。

隈研吾氏の設計ではここは息抜きのポイントとして私は捉えました。

なのでここでは孔は、子育てにおいての息抜きと定義して考えます。

その息抜き、どこで作るのか。

それは、子どもと離れて作ってください。

もちろん子どもと一緒に息抜きできる!というのが最高だと思います。

すこしずつそういった時間を、子どもと共に探っていけると良いですよね!

ただ現代社会では、それが難しいという方も多く居られると感じるのが、保育現場で働くものの見解です。

「子どもと離れて」ってどういう意味?

と、感じられたかと思います。

簡単に言うと、子どもの隣で仕事をしない。

子どもの話を聞き流しながら別の事をしない。

ということです。

幼いながらにして子どもは親や周りの人の様子を良く見ています。これは生存本能だからです。

都合良く振る舞われると、いずれは都合良く振る舞う術を身に付けてい、愛着関係において良い結果をもたらしません。そして、「ながら」の関わりはどの分野においても生産性を生むことは少ないでしょう。

15分の間、しっかり仕事をするために、一杯コーヒーを飲んで息抜きをするために、子育てをスマホに頼っても大丈夫。テレビを見させても大丈夫。ただ、その内容を吟味して提供してください。

前章で述べたようにしっかりと一貫性を持って構築してください。

そうして、息抜きを作ってください。

それが、親にも子どもにとっても

大切だと感じている今日この頃です。

ハコからの脱却

隈研吾展では、隈氏の言葉で、コロナ禍における「ハコ」に籠ることの危険性を伝えられていました。

以下、引用です。

人々は自らハコに閉じ込められ、朝、決まった時間がくると、家からハコへ向かって、別の鉄のハコに詰め込まれて移動し、また夕方、定時になると、ハコに乗って帰宅した。実際には現在のテクノロジーがあれば、ハコの外でも、効率的によりストレスなく仕事ができるにもかかわらず、惰性と思考停止によって、人々は自らハコに閉じ込められ続けたのである。

ハコの内部の人間も、少しも幸福ではなかったし、ハコが効率化であるというのも、一つのフィクションであった。ハコによる時間管理、空間管理は様々なストレス、不健康の原因となっていたにも関わらず、人々は見て見ぬふりをしていたのである。

この文は「常識を批判的思考で再度考え直す」という点で、様々なことにも当てはめられると考えます。

子育て、保育もまさにそうです。

「ハコ(ここでは保育室)」に閉じ込めて決まった事をすることが非認知能力を育むという観点において効果的でないことは様々な研究からも明白な事実です。

これから、既存の子育て・保育というハコから脱却できるよう、常に問い続けられる人間同士の関りを行っていきたいですね。

本日もご覧くださりありがとうございました。

皆さんの「スキ」が励みになります!