ANRI 【行履】 展 @遍照寺 香美町

7.10-8.31

Special thanks

@shikisaikobo.fjs @henjyoji_kasumi @henjyoji_temple

約2ヶ月に渡る香住 遍照寺さんでの展示

加藤かなる ANRI 【 行履 】 展が終演しました。

桔梗の寺としても人気を誇る遍照寺さんにて、鑑賞された方々からは沢山のコメントを頂き、メディアにも取り上げて頂き、大変ありがたく思います。 またフライヤーの設置にご協力頂いた他業種各店舗/施設の皆様には今後ご挨拶に伺わせて頂こうと思っております。本当にありがとうございました。

ある鑑賞者の方からは、ありがたいお言葉をいただきました。「作品に込められた思いを感じた。遍照寺の空間が放つパワーも相まって、何故か心が浄化されたような感じがした。」と。その言葉からは温故知新を体現するために費やした時間が報われ、遍照寺さんのポテンシャルを改めて感じさせられ、そして作品の存在意義を確かに捉えられたような気がしました。

この作品に込めた想い。 それはこの国の伝統工芸の現代における在り方を考えるようになったことが発端にあります。 例えば、いわゆる工芸の軸は主に立体造形であり、その対象には歴史に基づいた物理的用途が含まれてあるもの。そしていわゆるアートの伝統的産物が絵画であるとするならば、それは四角の平面図であり、その四角形の中でいかに鑑賞者に意図を感じさせ、何を表現するかというところ。

それらを踏まえた上でさらには豊岡杞柳細工の土俵である伝統工芸の観点から、現代における伝統工芸界の焦燥感はどこからきているのかを紐解く必要がありました。すると文化的意義や受け継がれる特別な技術や歴史の長短に関わらず、「コンセプチュアルな美しさ」というものを含んでいない業種または作品は時代の流れによって淘汰されてきている。そんな現在進行形の抜本的原因を捉えたことで考えがまとまりました。

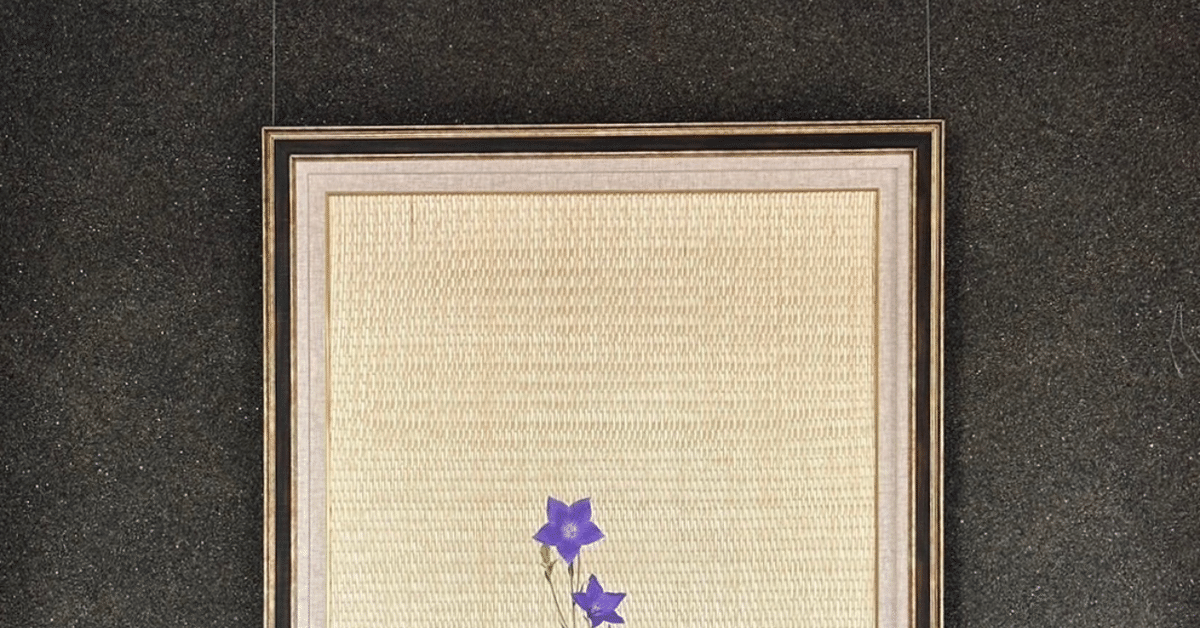

ANRI 【 行履 】という作品を表面的に捉えると、柳行李によって受け継がれた特別な技術である編み目を簡潔に平面化し、従来の「行李」という言葉の意味(行李とは移動可能な荷箱を指す)からは完全に逸脱し、さらにはそれを額装してしまう固定概念の範疇を超えたどうしようもない作品であるということ。

しかし本質的には豊岡杞柳細工の特別な技の最たる美しさをシンプルに表し、固定概念から逸脱させた表現を選択することによってこの業界の可能性を標した美術的作品だということ。今回に限っては遍照寺さんの空間的ポテンシャルと副住職のアイデアによって週替わりの生花などを手前に配置することでアート要素を存分に含めることができました。

つまり確かな歴史と文化的価値に加えて、表現とアイデア次第で多層的な意味を含むことができるはずの全ての伝統工芸品が抱える問題提起は様々、しかし杞柳細工におけるそれを覆したいという長ったらしい想いを込めた作品でした。 拙い文章力ですが読了ありがとうございます。

Lg kanal kato