リューベン・オストルンドのいじわるぅっ♡

正直に言おう。

私は「正義」「善意」「優しさ」「平等」「寛容」を信じ切っていない。

もちろん、それらを自らの内に常備しておきたいと願う理性は持っている。また、自覚的にそれらを生きる指標、あるいは理想として大切にしている人々を理解し尊敬もしている。

しかし、現実はどうだろう。組織や国家など、多くの人間が集団になるほど顕在化する「エゴ」や「欲」は、実のところ私たち1人1人が持って生まれた「自己防衛本能」が歪んで肥大しただけではないか?

性悪説を語るつもりはない。理想と現実、本音と建前、理性と本能。相反する2項の間で右往左往するのが人間なのだから。

ただ、この狭間における自分自身の振り幅や立ち位置を、どれだけの人が直視し、正確に捉えられているのか甚だ疑問だ。

何か事件が起きた時、SNSに打ち込まれる理想論に根ざした正義の鉄槌。世界情勢からポテサラ論争まで、正義や優しさの皮を被った独善的な顕示欲が溢れ出す様は、嫌悪を通り越して滑稽ですらある。

無礼極まりないリューベン・オストルンド監督

どんなにオープンマインドな人にでも、誰にも開けられたくない心の奥座敷がある。そこへ定期的に入ってきちんと整理整頓している人も、何でもかんでも投げ込んでゴミ屋敷化している人も、ずっと施錠したまま扉を開けていない人もいるだろう。

スウェーデン人のリューベン・オストルンドと言う映画監督は、そこに土足で踏み込んでくるような人だ。

彼の作品「フレンチアルプスで起きたこと」も「ザ・スクエア 思いやりの聖域」も、彼自身や周囲の人々、そして観客の奥座敷に容赦なく踏み込み、そこで見つけたモノをニヤニヤ笑いながらスクリーンに晒したような作品だ。

両方ともamazonプライムビデオで観れるが、そのレビューが面白い。これらの作品(特に主人公)に対する嫌悪感が、罵詈雑言スレスレで書き込まれている。善良な観客たちは戸惑い怒っているのだ。

それぞれの作品を紹介しよう。

「フレンチアルプスで起きたこと」は、プチ富裕層の主人公が家族と優雅なスキーバカンスに出かけた5日間を描いている。

家族揃ってテラスで昼食中に雪崩が起こる。これは人工的にコントロールされたもので事なきを得るのだが、問題は、この時に主人公が妻子を置いて1人で逃げてしまったことだ。

そのことを妻は、頭では”仕方のないこと(原題:不可抗力)”と理解しているが、ずーっと根に持っており、ことあるごとにジワジワと夫を責めてくる。そこに悪意はないが不信感はある。ことあるごとに「逃げた」と口を突いて出てしまう。そして、夫の神経は真綿で首を締められるように少しずつ少しずつ崩壊していく。

人間の心が瓦解していく様はスプラッターホラーよりもよっぽど怖い。

さらにこの映画の嫌らしいところは、狂気を孕んでいない点だ。極めて日常的で普通の人間関係にありがちな、ちょっとした「気まずさ」が止めどなく膨張していく。

こんな誰の身にも起こりうる些細な出来事を、オストルンド監督はホラーではなく、コメディとして差し出してくる。

真冬のアルプスに流れるビバルディ四季の「夏」、真っ白な雪山を滑る黒い笑いが不気味なほどにマッチしている。「クールな」つまり文字通り「冷たい映像」はその色使いやサイズ感など、北欧らしいスタイリッシュさが際立つ。

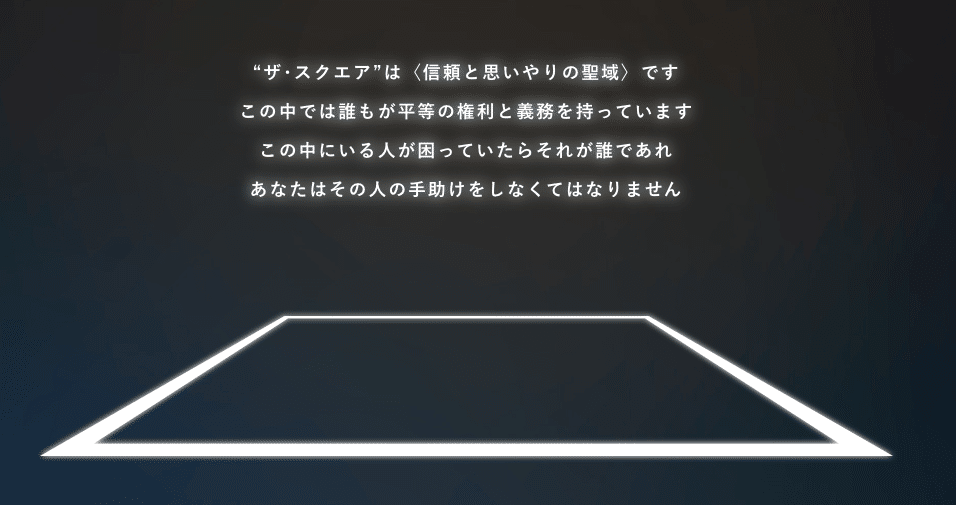

「ザ・スクエア 思いやりの聖域」は、2017年のカンヌ国際映画祭でパルムドールを受賞した作品だ。

現代アートの人気キュレーターを主人公に、彼のスタッフや客、広告屋、マスコミ、さらに「思いやりの聖域」で施しを受ける側の人たちの間で繰り広げられる、”後味の悪さてんこ盛り”のエピソードは「フレンチアルプスで起きたこと」を凌ぐエンタメ性がある。

「信頼と思いやりの聖域」「平等の権利と義務」をテーマとしたインスタレーションの企画から物語は展開する。そもそもモダンアート自体に潜む洒落臭ささえも浮き彫りにする底意地の悪さもこそばゆい。(断っておくが、私はモダンダート好きである)

社会的にも経済的にも”勝ち組”である主人公の言動に憤り不快に感じるか?身につまされて同情するか?あるあるあると笑い転げるか?観る人の良識と自身への客観性が問われるような作品だ。

私は、2時間半と言う長尺を飽きることなく、ずっと笑っていた。

自嘲と自戒を込めて。

オストルンド監督はきっとこれからも人間の奥座敷を物色し、無意識のうちの隠した薄汚さ、みっともなさ、弱さや恥ずかしさを、洗練された映像とリアルな台詞に溶け込ませ、私たちに突きつけてくることだろう。

スキ、フォローまたはシェアしていただけると嬉しいです。

*Twitter、noteからのシェアは大歓迎ですが、記事の無断転載はご遠慮ください。

*インスタグラムアカウント @puyotabi

*Twitterアカウント @puyoko29