クリスマス、ドイツ、そして、ケストナー。【児童文学の巨匠がいまに残すこと】

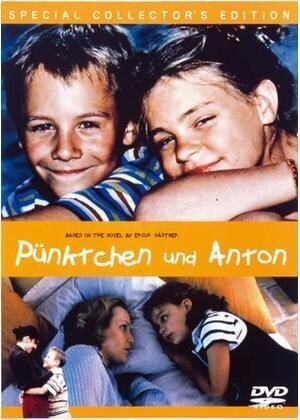

私が最初に触れたケストナーの作品は『点子ちゃんとアントン』。物語に出てくる”コニャック”という言葉、なんておいしそうなんだろう…!と憧れた気持ちを今も覚えています。長じて映画『飛ぶ教室』で再度ケストナー作品に出会いなおし、時代を置き換えつつメッセージを強烈に再現していた映画のクオリティに感激しつつ、あらためてこの『巨匠』の子どもへの限りなく温かい視線、そして当時戦時下の混乱する世界ですべての子どもたちへ「勇気」を与えようとする姿勢に胸を打たれました。

2003年公開の『飛ぶ教室』。寄宿学校に集うそれぞれクセのある思春期まっただ中の男の子たちが、規律への反抗、先生たちへの不信感、そして求めてやまない自由…ありふれているからこそ誰の胸にもある、とくに”自由”(心も体も、双方の)を求めて傷つきながらも戦い、仲間と衝突しながらも絆を深めていく様子がコミカルに描かれます。

児童文学と銘打たれながら、大人目線で「子どもとはこうあるべきの理想」「教育的思惑」で描かれた作品もそれこそ星の数ほどもあります。否定はしません。けれども、ケストナーが爆発的な人気と支持を、子どもだけでなく大人達からも得たことで、ヒトラー率いるナチスに目をつけられながらも、民衆の支持のために手出しができなかったというエピソードはあまりにも有名で、この作家がその命さえもかけて"表現”したかったことの一片が感じられるように思います。

そんなケストナーにおいても、数点の焚書は免れず、自分の著作が焼かれる瞬間をあえて本人が見に行ったというエピソードは大人になってから知り、思わず泣いてしまいました。従軍経験、戦後の東西ドイツ分断での母親との別れ。夢中で作品を読みあさった、子ども時代の私に知る由もありませんでした。戦時下という非常時の時代への”恨み辛み”を個人的な形で、作品に投影することもなかった。ケストナーが数々の名作で描いたのは、弾けるほどに自由でいていいんだ!という、少年少女たちへの揺るぎないメッセージ。ぼくらの正義、ぼくらの友情…時代を超えて、ケストナーの児童文学が多くの心に響き続けるのは、圧倒的優しさで、子ども達=人間の尊厳としての、心と行動の自由を肯定しているからだと感じます。

時代とケストナー自身の来歴を知れば知るほどその活動の元には、想像にあまりある苦しさがあったはずですが、だからこそそれが物語を貫くテーマである自由への希求に繋がっているのだと思います。戦争という"大人の事情”なんかに、君たちが縛られることなんかないよ。沢山ワクワクして、楽しんで、忘れちまえ!そんな切なすぎるメッセージさえ感じるのです。

すぐれた物語が世に残るとき、時代背景やタイミング、運のようなものは無関係ではないかもしれない。それでも本当の意味で読み手の心に残る作品は、作者の持つ絶対的な愛情と信頼に満ちているはずです。

面白いからこそ、笑えるからこそ、一種の「軽さ」に想いを込められるのは、ケストナーの体験と限りない優しさからの、ギフトに思えるのです。

実際にクリスマス劇のお話である『飛ぶ教室』がやっぱり一番好きな作品ですが、『エーミールと探偵たち』、『点子ちゃんとアントン』そして『ふたりのロッテ』、どれも本当に泣けて笑えて最高!な、一瞬でいまの私を子ども時代へと戻してくれる物語たち。ケストナーを知る人も知らなかった世代の人たちも、めくるめく愛と笑いに満ちた”あの頃”の気持ちになって、ケストナーの燃やした温かく強い意志をその心へと灯してくれたら嬉しいです。

(了)