ロックでキャッチーなミニマリズム。『カール・アンドレ 彫刻と詩、その間』

久しぶりに訪れたDIC川村記念美術館は、記憶よりも長閑なロケーション。緑に癒されたね。そこでのカール・アンドレがまたしっくりくるというか、鎮静剤のような効き目があった。

同一規格の鋼板や石、木材を規則的に敷き詰めたり積み上げたりするミニマル・アート。では、無機質かというとそんなことはなく、汚れやシミ、傷などはそのまま残されていて、ネイキッドな素材感が印象的である。作品によっては上を歩いてもいいという「ささやかな体験型」が楽しい。

作家の感情や主張をくみ取る必要がないのがミニマル・アートの美点だ。作品それ自体が自律的な存在であり、なんというか……うるさくない。先日の国立西洋美術館の『ここは未来のアーティストたちが眠る部屋となりえてきたか?』や、横浜トリエンナーレの後だと、余計にそう感じてしまったよ。

とはいえ、カール・アンドレの場合、彼の来歴やパーソナリティみたいなものが滲み出ているところが心地よいのかもしれない。同じミニマル・アートを代表する作家たち、例えばドナルド・ジャッドやフランク・ステラ、ロバート・モリスらは、名門大学で美術を修めているゴリゴリのアカデミシャンだが、アンドレはかなり若い時分に少々学んだ程度のようだし、ペンシルベニア鉄道で貨物列車の制御を担当したブルーカラー労働者としての経験が、陰に陽に、作品に反映されているように感じる。小難しくなく、シンプルで、地に足がついていて、素朴な好奇心と快楽がある、というか。

彼が台頭した1960年代は、ロック・ミュージックが勃興した時期でもある。あくまでイメージだけど、ドナルド・ジャッドはジョン・ケージ(コンセプトありきの現代音楽)、カール・アンドレはグレイトフル・デッド(延々と続くインスト・ジャム)だな、とか。そんな感じなわけです。

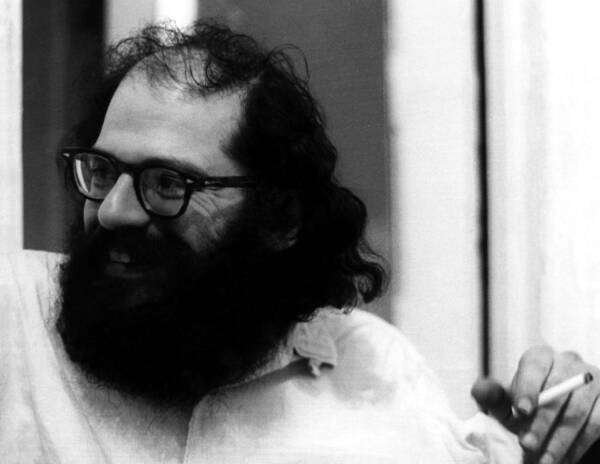

さらに、これはこじつけだけど、ビートニク詩人のギンズバーグに風貌が近くない?

髪型(というか髪量)と髭の話かもしれないけど、なんとなくあの時代の空気を強烈に感じてしまう。

アンドレは生涯で2000編以上を残した詩人でもある。今回はタイプライターで起こしたテキスト作品も展示されていて、とても興味深いものだった。というのも、これらもミニマリズムの発想に基づいて制作されているからである。その中のひとつを、ここで再現してみよう。

blue

wash blue

cut wash blue

sing cut wash blue

word sing cut wash blue

cry word sing cut wash blue

前に1単語ずつ足されていくが、語句としての意味は成立している。階段の形状までを含めて味わいたい。この発想はミニマル・ミュージックでも見受けられ、フィリップ・グラスの”Two Pages”がまさにそうだ。

一般的なヴァージョンよりかなり速いけど、譜面付きなので見やすい。ソドレミファのパーツを繰り返した後に、ソドレミ、ソドレ……と小さいパーツが足されていくのが分かるだろう。

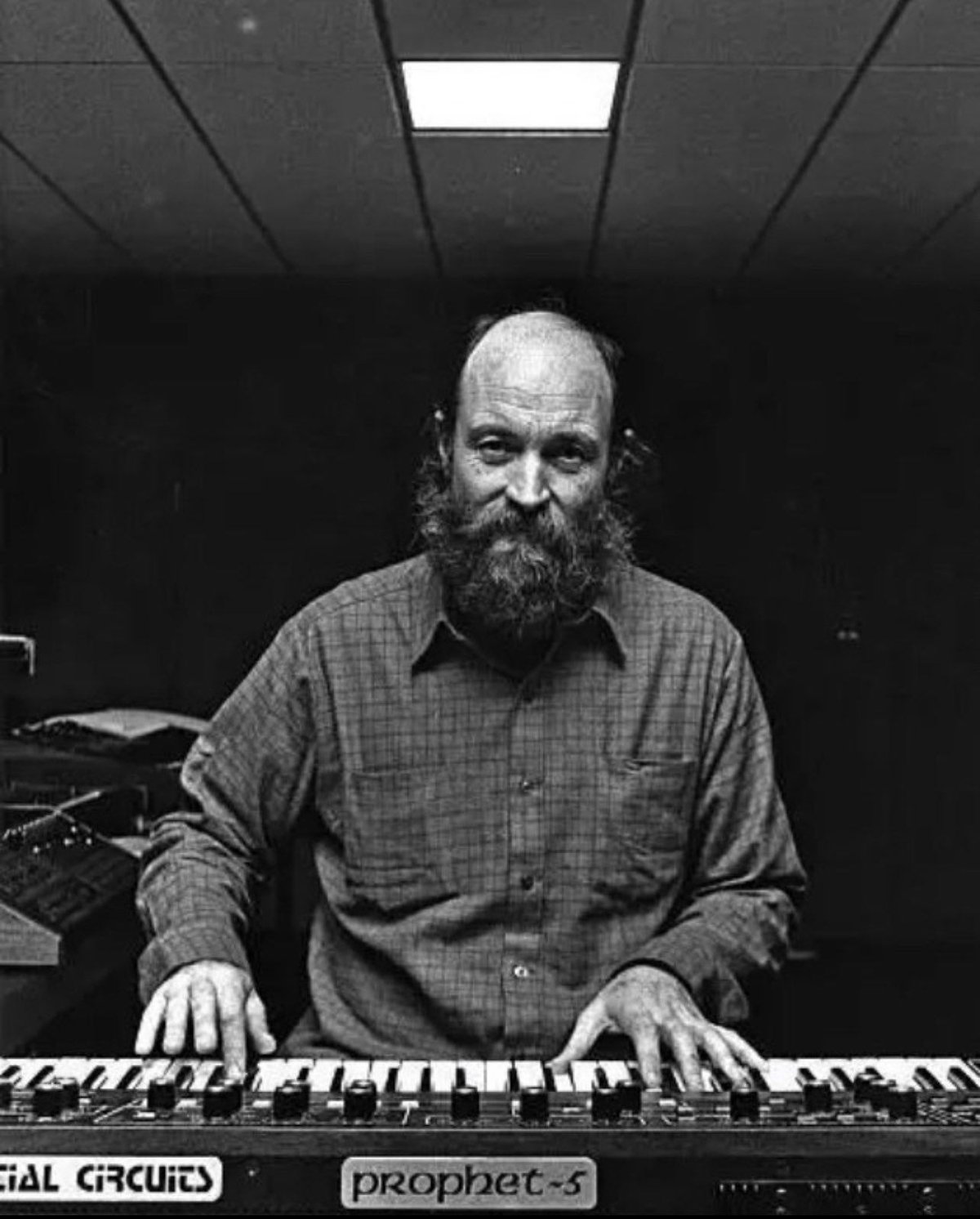

余談だけど、ミニマル・ミュージックの代表人物テリー・ライリーの風貌にも似てないか??

うーん、やっぱり髪型と髭?

それはそれとして、アンドレの盟友フランク・ステラのストライプ・ペインティングが20点近く、同時展示されていた。これらからの2点を含む4点が、1959年のニューヨーク近代美術館の『16人のアメリカ人』展に出品された際、アンドレはカタログに次のような序文を寄せている。

フランク・ステラは表現あるいは感受性といったものには無関心である。フランク・ステラの絵画は何かを象徴してはいない。彼のストライプはカンヴァスの上を通った刷毛の跡である。これらの跡が、ただ絵画を成立させている。

まさにミニマル・アートについての明快な定義になっている。これだけ読むと、クールを超えてニヒリズムに近づいているかのようだけど、そんなことはなく、むしろ、近代以降に極端に肥大化した「生み出す主体」としての作家性に対する誠実なアンチテーゼなのだと思う。

鑑賞後にアンドレについて調べたところ、80年代には、同じくアーティストだったキューバ出身の妻アナ・メンディエタの転落死に関して、殺人の容疑がかけられ、最終的に裁判では無罪となったものの、様々な論争を巻き起こした騒動があったことを知った。彼の創作には、負のオーラや暗黒は感じられなかっただけに、スキャンダル自体が意外ではある。その情報の有無で、作品を見る目が変わってしまいそうな気もして、複雑な思いが芽生えたのは事実だ。ただ、幸か不幸か、作家性のくびきから逃れたミニマル・アートのマナーなら、付帯する「物語」にそこまで浸食されず、我々はある程度ニュートラルに作品と接することができる。

このスキャンダルが彼のキャリアにどのような影響を与えたのかはよく分からない。アンドレは今年2024年1月24日に88歳で死去した。