時空の変化に身を任せて。『フィリップ・パレーノ:この場所、あの空』

ポーラ美術館は、観光や温泉目的で箱根にやってきたであろう家族連れやカップル、グループ客でそこそこ混雑していた。「鑑賞」するためにここにいる人は少ないのだろう。しかしながら、それぐらい肩の力が抜けている方が、フィリップ・パレーノの特質を感得するには有利に働くと思われる。

1964年生まれで、フランスの現代アートを代表するパレーノの主要な作品はインスタレーションである。そこでは、完成形として固定化されたものは少ない。オブジェが動いたり、映像や音が流れたり、不意に光が入り込んだり点滅したりする。観客は、必ずしも作品と対峙する必要はなく、その場の時空の変化に身を預ければいい。そこでさまざまに思いを巡らせることができるはずだ。

《私の部屋は金魚鉢》

ヘリウムガスが注入された魚のバルーンが部屋のそこかしこで浮かんでいる。触って動かすのもOK(だったはず)。個々の魚の鮮やかな模様にも目を止めたい。英題は《My Room Is Another Fishbowl》だが、MyではなくYourだと思う。

《マリリン》

マリリン・モンローの主演映画『七年目の浮気』(‘55)の撮影時に、彼女が滞在したニューヨークのホテルのスイートルーム。半世紀の後にパレーノがそこでカメラを回した。ひと気のない部屋の映像に、反復する彼女の声が重なっていく。『七年目の浮気』は、マリリンがまとう白いドレスのスカートが地下鉄からの風でめくりあがるシーンでよく知られている。パレーノは本作で、希代のセックスシンボルだったマリリンの姿形を、その不在から照らし出そうとしているかのようだ。あるいは、心霊のように漂わせているような不穏さもある。

この展示室では、《マリリン》の映像が暗転している間、窓外の太陽光をミラーで反射させてスクリーンに投影する《ヘリオトロープ》が稼働し、脇にはランダムに打鍵する自動グランドピアノや、箱根の残雪をイメージした《雪だまり》といったオブジェが置かれていた。展示空間は複数作品の集合体であり、それ自体がミクストメディアとして新しい価値を帯びている。こういう試みはあまり類例がないのではないか。

《ホタル》の写真/ホタルをめぐる記事

イタリアの映画監督パゾリーニ(1922-1975)は、環境汚染によるホタルの減少に、自国の文化的衰退を透かし見た「ホタル論」を執筆した。それに触発されたパレーノは、ホタルの光を模した電飾を作品化。その最新版がポーラ美術館のエントランスでも展開されているのだが、閉館後のみに灯されるため、一般客は見ることができない。「喪失」への悲嘆や、それに手が届かないもどかしさを具現化するチャレンジとして興味深い。

《ふきだし(ブロンズ)》

ヘリウムガスの入ったバルーン使いは《私の部屋は金魚鉢》と同様の手法。ただ、天井に集積している様子は虫の群れのようでもあり、少々異様だ。もともとは1997年に労働組合のデモンストレーションのために制作され、ふきだし状のバルーンにはメッセージが書き込まれる予定だった。会場にあった2024年の再制作バージョンでは、匿名的なコトバが無数に戯れるインターネット空間を想起させる。虚しさとユーモアが同居しているところにも注目したい。

ドローイング作品群

多くのドローイングを展示したスペースでは、具体的な方法がよく分からなかった(仕切りガラスや照明の工夫なのか)が、不規則に作品を目隠しする仕掛けが印象的だ。やはりここでも、展示空間が来場者を刺激する「作品」となっている。

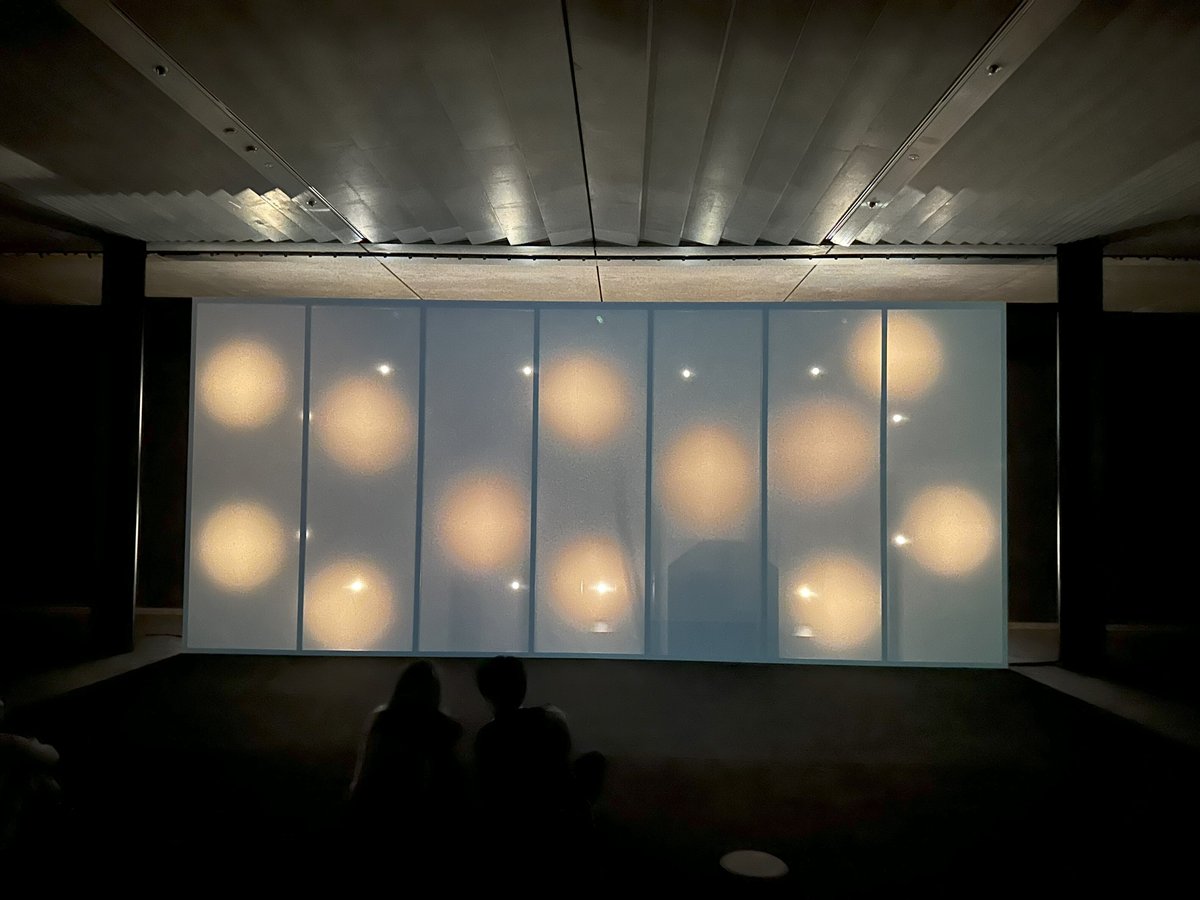

《マーキー》

最後の展示室の目玉といっていいだろう。ネオン管と電球にコントローラーをつなぎ、不規則な点滅を繰り返す。前述の《ホタル》のイメージに連なり、どこかノスタルジックな情感を呼び起こす。

*

全体を通して、心地よい浮遊感や曖昧さがあった。手際や発想はクールだが、どの作品もソフトなムードを放っている。そこには、パレーノの経歴が関わっているような気がするがどうだろう。旧フランス領であるアルジェリアの出身で、20歳頃にフランスのグルノーブルのエコール・デ・ボザール(国立美術学校)に入り、その後はパリのパレ・ド・トーキョーの研究所で学んでいる。いわゆる「周縁」から「中心」に移動しながらアーティストとしての力を蓄えたことが、独特の視野の広さやしなやかさを生んでいるのかもしれない。

そういえば、アルジェ生まれでフランスに移った表現者として、作家のアルベール・カミュ(1913-1960)を思い出す。両者に明確な共通点があるとは思わないが、パレーノはカミュを意識したことがあるのだろうか。少し気になった。