<ヴァロットン 黒と白展> やはり行くことにしました:黒と白はどこから? 肖像画における引き算について その3

(前回の記事から続く)

補足説明を始める前に、その2で示した全体感想の中から今回補足説明する箇所を抜き出して下に示します。

3)黒ベタ塗り(黒地)と白地の表現について

●黒ベタ、黒と白との地の対比はヴァロットンの発案か? ビアズリーの影響は? 遡って着物、鈴木春信の浮世絵の影響は?

●群衆を全身「白」の人物と黒の人物で表現すること。日本の白描画とのふ関連は?

黒と白はどこから? 肖像画における引き算について

その1より引用

3)黒ベタ塗り(黒地)と白地の表現について

街にあふれる黒ベタと私

ヴァロットンの版画の「黒と白」に移る前に、「黒ベタ」と和(日本)について、私がどのように関心を寄せてきたのか、簡単に触れたいと思います。

「線スケッチ」を始める前から(20年あるいはそれ以上前からでしょうか)、都会の街の変遷を見るのが好きだった私は、人々の服の色が急速に黒一色に染まっていくのに注目しました。その後街には黒ベタの看板が目立ち始め、最初は居酒屋やラーメン店などの飲食店だったのが、どんどん他の業種にも拡大し、高級ブランドは分かるとしても、ついにはドラッグストア、靴の量販店、スニーカー、紳士服やジーンズ、衣料販売、健康アイテム、洗濯チェーン店などの業種にも拡大していきました。ついには老人ホームの看板まで黒ベタが出現するまでになり、さらには看板どころか建売住宅、マンション、ビル一棟の壁が黒塗りになっていく状況を、昨年noteの記事にしました。

その記事の中で、以前雑誌「PEN」の美人特集の中で、宇野亜喜良が小村雪岱の黒ベタの挿絵に関し、「新聞だからモノクロなんだけど、べた刷りの黒という世界は、実は日本的に見えてそれまで日本には存在しなかった技法」と発言したことに驚いて「黒ベタは和の美ではない?」と題した一連のブログ記事を書いたことも紹介しました。

「和の美ではない?」と疑問形の題名にしたのは、宇野の発言に反対し、黒ベタはもちろん和の美だ、より正確に言えば、縄文の時代からの美ではないかと私は思っているからです。

以上の私の立場から、本題のヴァロットンの版画の黒と白について考えてみます。

ヴァロットンの版画の黒と白について:なぜ人物は全身白なのか

今回の美術展では「黒と白」が主題になっているように、以下に示す展示構成に従って、初期から晩年まで、ヴァロットンの木版画のモティーフの変化と「黒と白」の表現の進化が展示されています。

「外国人のナビ」ヴァロットンー木版画制作のはじまり

パリの観察者

ナビ派と同時代パリの芸術活動

空想と現実のはざま

この記事では以上の展示構成の年代順ではなく、人物の黒ベタと白抜き描写に注目し、黒と白の面積比で分類します。

1)人々の服装が黒一色および白一色に描写されている場合。

1-1)白の面積の比が高いケース

1-2)黒と白の面積の比が等しい場合

1-3)黒の面積が優勢の場合

2)黒の服装の人物以外は、白の部分が人物ではない場合

3)黒ベタの地に白で描写されている場合

4)部分彩色の場合

その分類に従って作品をまず示します。

1ー1)白の面積の比が高いケース

出典:すべてwikimedia commons, public domain

1-2)黒と白の面積の比が等しい場合

出典:すべてwikimedia commons, public domain

出典:すべてwikimedia commons, public domain

1-3)黒の面積が優勢の場合

出典:すべてwikimedia commons, public domain

2)黒の服装の人物以外は、白の部分が人物ではない場合

出典:すべてwikimedia commons, public domain

3)黒ベタの地に白で描写されている場合

出典:全てwikimedia commons, public domain

出典:全てwikimedia commons, public domain

出典:全てwikimedia commons, public domain

4)部分彩色の場合

出典:全てwikimedia commons, public domain

黒ベタと全身白色の人物描写は一体どこから?

以上分類ごとに代表例を示しました。

ここで読者はなぜ美術展の構成順ではなく、人物の黒、白の描写に私が注目したのか不思議に思われるかもしれません。

18世紀末ー19世紀初頭の西洋のファッションについては、マネや印象派、後期印象派の画家達が描く都会の人物の服装が、男女共に黒づくめであることからわかります。ですからヴァロットンが描く男女の服装が黒づくめなのは理解できます。

しかし、一方で、なぜ人物を全身白にしたのか、群衆を描く時になぜ白づくめの人々をいれることにこだわったのか、ファッションでは説明がつきません。会場で作品を見渡した時に私がまず念頭に浮かんだのは、日本の白描画でした。

中でも、平安時代の宮廷の女官や貴族の女性の深い黒髪を見事に印象付ける白描絵巻です(例えば下の例)。

出典:全てwikimedia commons, public domain

モノトーンの画面の中で漆黒の髪が美しく映えます。さらに、男性は白一色(烏帽子は黒ですが)と黒づくめの2種類の姿で描かれていることもヴァロットンの絵と同じです。

おまけに、その1でも書いたように、ヴァロットンの絵が上から眺めた俯瞰構図であること、そして線遠近法による遠近をあまり感じさせないことも、日本の絵巻から受ける印象と重なります。

以上のことからヴァロットンの絵を見たとたんに日本の白描絵巻を思い起こしたのだと思います。

とはいえ、ヴァロットンが鎌倉時代の白描絵巻を目にした可能性は少ないと思うので、ジャポニスムのきっかけとなった江戸期の浮世絵で、漆黒のベタ塗りを探してみました。

実は、その2でヴァロットンの版画の空の黒ベタ表現のところですでに鈴木春信の「夜の梅」を紹介しました。私が思いつくのはせいぜいその作品だったのですが、念のため鈴木春信で検索すると出てくるは出てくるは、漆黒ベタ塗りの夜空だけでなく、黒ベタの着物、壁、塀、タンスなど、黒を駆使した版画がなんと35枚も出てきました(刷りの違うものも含みます)。

どの作品も名作ぞろいで、知らなかったのは私だけなのかもしれませんが、所蔵しているのがボストン美術館、大英博物館、ハーヴァード大学、シカゴ美術館、ホノルル美術館、メトロポリタン美術館、オーストリア美術館と海外の美術館ばかりで、そのために目に触れていなかったのかもしれません。

残念ながら、画像を使用するにはそれぞれの美術館の許可が必要なので断念しましたが、何とそのものずばりのタイトルの記事が見つかりました。その中で、上記海外美術館の作品が数多く掲載されていますので、是非ご覧ください(下記参照)。

下記に、wikimedia commons から採った鈴木晴信の例を示します。

上段はは夜の空間、下段は、黒い塀、蔀の例

出典:全てwikimedia commons, public domain

その他江戸期の絵画で漆黒を描いた画家としては、伊藤若冲、葛飾応為を思い出しますが、ここでは省略します。

黒ベタと云えば、もう一つ思い出されるのは、江戸の日本よりヴァロットンにより近い二人の画家たちです。

一人は、エドゥアール・マネ、もう一人はオーブリー・ビアズリーです。

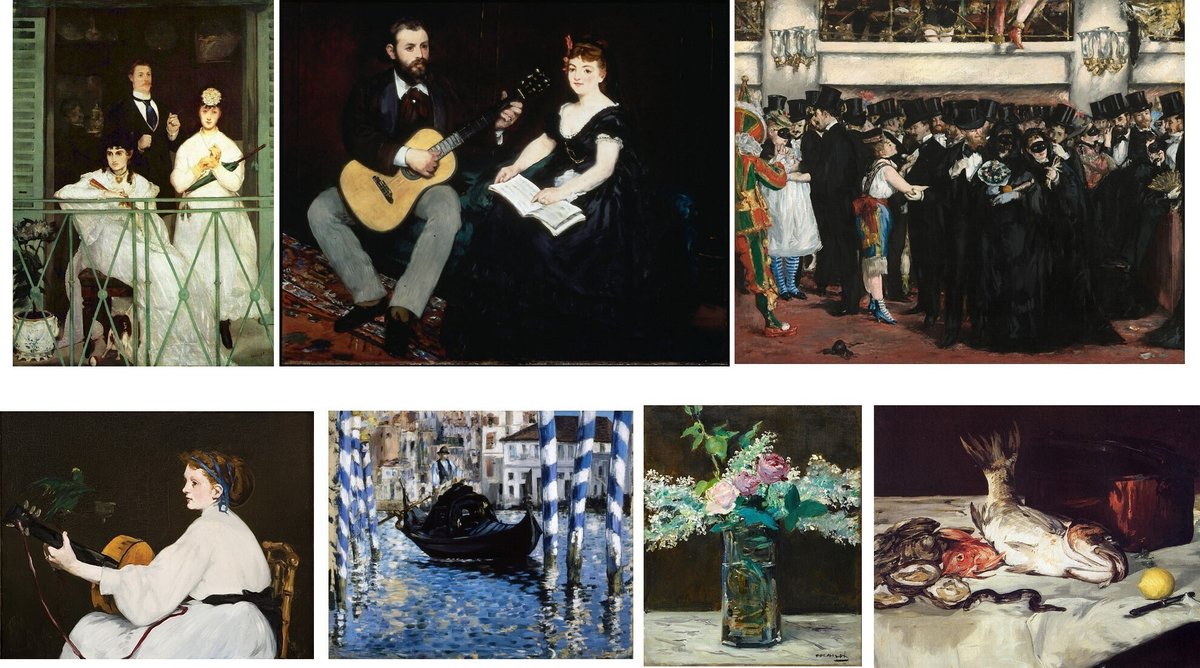

出典:すべてwikimedia commons, public domain

出典:すべてwikimedia commons, public domain

出典:すべてwikimedia commons, public domain

マネは黒にこだわった画家であり、油彩を見ると漆黒の背景と男女の黒の服装、そして黒ベタから浮き出るような、白装束の人物、一方人物画以外でもゴンドラの船の黒と海から突き出るポールの縞模様の白との対比、静物画における背景の黒と浮き出る白、それらはヴァロットンの黒と白の使い方を連想させます(図6)。

図7に示したエドガー・アラン・ポーの詩、「大鴉」の挿絵の漆黒、リトグラフの黒と白の使い方もマネの黒に対する美意識が現れています。

もう一人のビアズリーは説明するまでもないでしょう。ビアズリー本人が「描き方や構図は日本美術を思わせるまったく新しい手法」と語っているように、日本美術の影響を認めています。

図8では、左から黒地にわずかな白、真ん中のサロメは黒の衣装と流れる黒い血が鮮烈です。右側の絵では、黒が少なく、人物が全身白で描写されていることにご注意ください。明らかにビアズリーは黒地と白地の面の比率を制御しています。

全身白の人物表現はどこから?

以上、黒ベタ表現の日本の絵画の例、マネとビアズリーのケースを見てきました。

しかし、ヴァロットンの全身白の人物描写はどこからきたのか、なぜそれを選んだのか、上述の白描絵巻やマネ、ビアズリーだけではないと考え、日本の白描絵巻だけでなく彩色絵巻にまで広げて白い人物表現があるかどうか調べてみました。

彩色絵巻まで調査を広げようと思ったのは、実は以前読んだ、山口晃氏の「へんな日本美術史」(祥伝社)の中で、「一遍上人聖絵」の例をひいて、絹本の場合「白」が絵画の善し悪しを決めると説明していたことを思い出したからです。

出典:wikimedia commons, public domain

胡粉で白く塗った人物を例に挙げて「白の使い方が絵の成否を握ると言っても過言ではありません」と画家の立場から言っています。

以上を受けて「絵巻」とwikimedia commons を検索して得られた1800件ほどの画像から、最初の数百件の中に見つけた白い人物の事例を下に示します。(ですから、以下の結果は網羅的に調べた結果ではありません)

出典:wikimedia commons, public domain

出典:wikimedia commons, public domain

出典:wikimedia commons, public domain

たった最初の数百件からだけでも次々に白い人物の事例が得られました。絵巻の題材は寺社の縁起系が多く、また描かれた時代も13-15世紀が大半です。

ですから人によっては、当時の神官の白装束を描いただけではないかと思われるかもしれません。

しかし石の灯篭が土の小山と共に白く彩色され(図10-2 清水寺縁起絵巻)たり、白い人物の近傍に、黒装束の貴族や僧侶、同じく黒い牛、黒い馬、さらには大きな黒の牛車を配置しているのを見ると、画家が意識して、白を引き立たせようとしているのは明らかです。

以上見てきたように、日本の絵巻物では、白描絵巻はもちろんですが、彩色した絵巻でも、全身白で人物を表すことが稀ではないことが分かりました。それでは、ヴァロットンは、黒ベタと白の人物の着想をどこから得たのでしょうか? それについては最終項で述べることにします。

部分彩色について

ヴァロットンの作品を冒頭で分類した時に、部分彩色のリトグラフの作品を紹介しました。(図4 罪と罰)

モノクロームの作品に比べて、部分彩色の作品はどうか、作者はどのような考えで彩色部分を選んだのかなどについては、ここでは省略いたします。

まとめ:ヴァロットンの黒と白とは? その魅力とは?

前節で日本の絵画における黒と白の描写例、そしてヴァロットンより少し前のマネやほぼ同時代のビアズリーの黒と白の使い方について見てきました。

これらを見ると、ヴァロットンは日本の絵画の技法を直接模倣したという風に受け取られるかもしれませんが、私はそのようには考えたくありません。

おそらくヴァロットンは日本の絵画のエッセンスを理解し、木版画に活かそうと試した結果、自身のスタイルに自然に行きついたのだと考えます。

それは日本の絵師になりたいと真剣に考えて、素描や油彩の構図や描法を極めていったゴッホもそうでしたし、ヴァロットンの場合は、木版画を始めてから、東洋の線に近づき、どんどんと単純化して引き算をつきつめていく過程で黒の面の魅力に気づいたのでしょう。

作品を直接見て、黒と白の面の比率の変化や配置を鑑賞すれば、作者の創意工夫がおのずと見えてくると思うのです。

実際、群衆を描いた木版画の、「図3)ー2ー1 白と黒の人物がそれぞれ固まって描かれている場合」の絵を見るとヴァロットンが周到に考えて黒と白の人物の塊を配置し、様式化、装飾化して独自の作風に移る様子を見ることが出来ます。

例えば、上の絵では画面はほぼ群衆だけで埋め尽くされていますが、左上から右下に黒い人物を帯状に配置し、その黒い人物の帯を右上と左下の白い人物で挟む構図は、ヴァロットン自身が考えたとして間違いないでしょう。

多くの群衆を描いた他の作品でも、白と黒の人物を分散したり、あるいは塊として配置するなど、彼の創意をみることができます。それらの白と黒の色面の変化から印象が変わるヴァロットンらしい作風が出来上がりました。

最終的には、黒ベタ一色、黒地にわずかな白の作風になり、一連の「楽器」シリーズや「アンティミテ」のような微妙な男女の心理表現にまで到達する名作を生み出したと考えます。

(その4に続く)

前回の記事は下記をご覧ください。

この記事が参加している募集

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?