高級食材 本わらび粉 ー 手間ひまかけて作られた粉 ー

飛騨高山に飛騨の里という博物館にわらび粉小屋があります。

なぜ高級食材なのか?なぜ今でも作り続けられているのか?

水車小屋になります。本来あった場所から移設されていました。

お米がとれず稗を主食とされてた土地でわらびが豊富にとれていたので

収入の手段として収穫時にわらび粉小屋で住み込みわらび粉を作っていたようです。

わらびとわらび粉は提灯や障子紙を貼るための糊の役目や食料、道具の縄まで多岐に渡り生活に欠かせないものであったようです。

重労働だったことがうかがえます。

1877年まではツチで砕いていたと知ってあらためて大変な作業であったことがわかります。

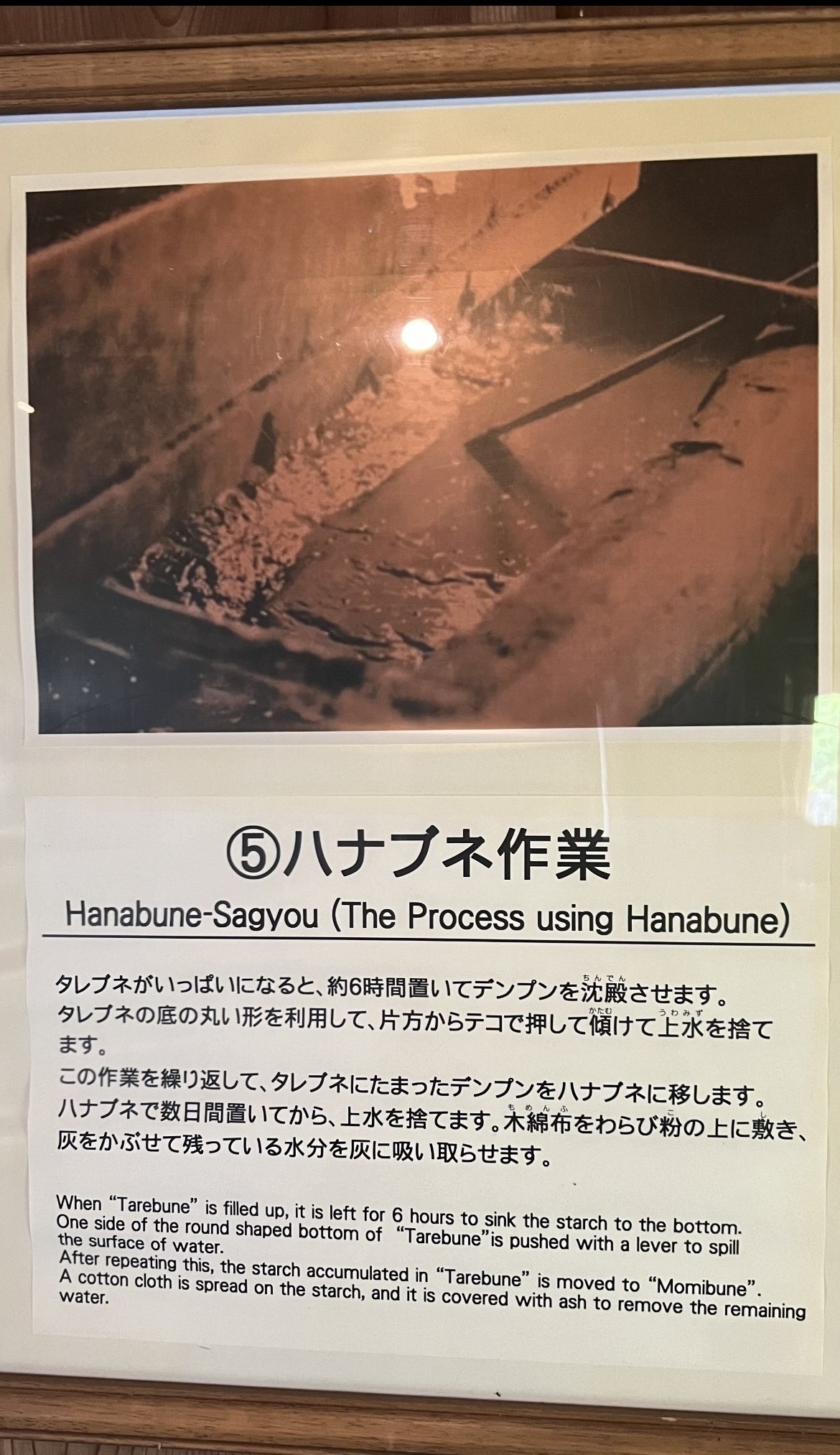

そしてわらび根の澱粉を不純物を取り除きながら濾過してタレブネへ抽出されていきます。

詳しくは述べられていませんが、何度も水の入れ替えと撹拌を繰り返していると思います。

メーカーさんによると自然乾燥で天日干しで4ヶ月、機械乾燥で11日かかるようです。

水車小屋になって少しは環境は良くなったのだろうか?

朝早くからよろ遅くまで本当に大変な作業であったことがわかります。

昔からの製法で作られた本わらび粉について学びました。

本わらび粉は大昔から作り続けられ、今もなお作り続けられています。

労働時間も長く、過酷な重労働、できあがる量も少なく、大変な作業であったことをうかがい知ることができます。

貴重な収入源でもあったり、食料でもあったり、糊や縄として使われたりと多岐に及びます。そして現在は主としてこの独特な風味と食感を楽しむためにつくり続けられています。

伝統の重さ、伝統を伝える意味としてあらためてわらび餅作りに励みたいと思います。