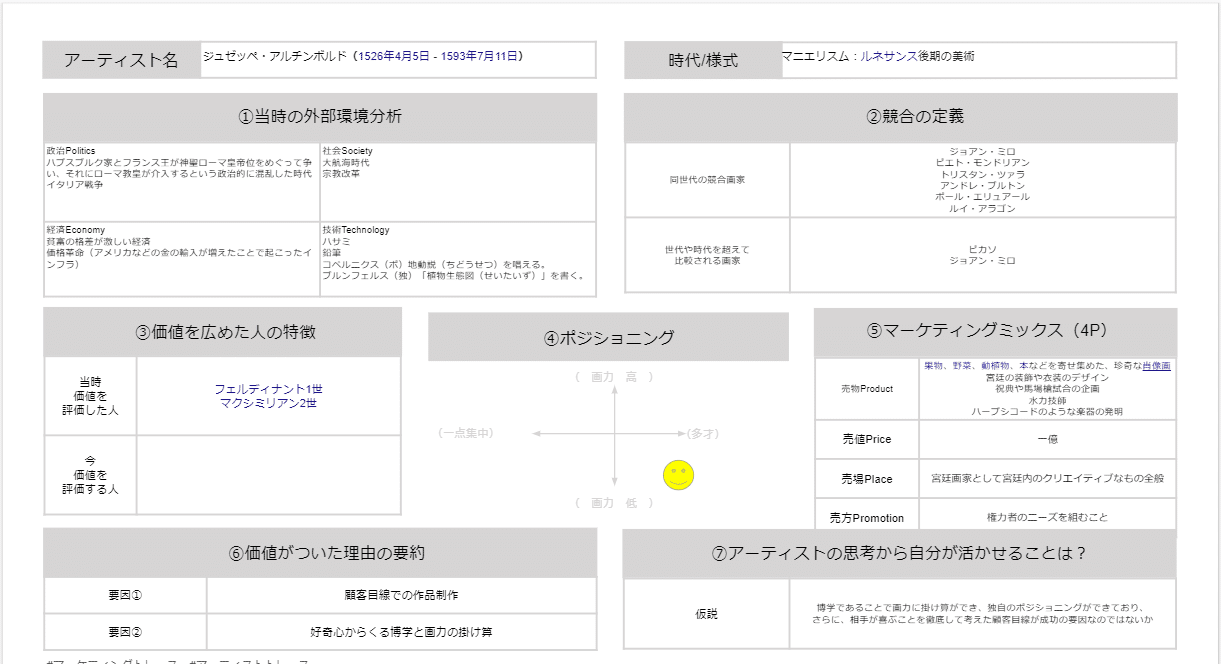

掛け算とニーズで価値を創出したアルチンボルド|アーティストトレース

アルチンボルドの絵は

正直グロテスクなものも多く

天才というより鬼才の部類に当たる彼。

画家あるあるの苦しい生活などとは

無縁の世界で生前成功した画家の1人です

(ちなみに個人的には

ゴータチーズのような癖になる

魅力があるアルチンボルドは好きです)

今回もそんなアルチンボルドの成功をアーティストトレースしていこうと思います。

アルチンボルドは最高の勝ち組画家

16世紀ヨーロッパ、もともと画家の父親のもと裕福な環境で育ち、

時の神聖ローマ皇帝の宮廷画家になります。

しかも3代目の皇帝まで仕えたという点(最初に仕えた皇帝の孫)で

相当皇帝一族に気に入られていたことがわかります。

そんな圧倒的勝ち組アルチンボルド、どうしてここまで皇帝の寵愛を受けることができたのか?

トレースをする中で2つの点が理由として

大きかったのではないかなと感じています。

知識と画力の融合で圧倒的なポジショニング

アルチンボルド、

実は16世紀でよくみられる普通の宗教画描いていたらしいんです。

ただ、その多くは残っておらず評価もされていません。

ここから推測ですが、

他の画家と比べ彼は画力というよりもその発想の機転が珍妙であった点が評価されていたのではないかと考えます。

当時、大航海時代で新しいもの未知のものに対して(=珍妙なもの)に対しての関心・価値が高まっていました。

加えて、珍妙なものを持っていることは

大陸からそれらを輸入し購入することができるということを暗にさすことができます。

つまり、富の象徴だったのです。

そして、アルチンボルドの作品には

当時ヨーロッパには存在しない植物や生物をモチーフにした作品が多くありました。

この新しいものへの知識とアートを掛け合わせることで

独自のポジションを築き上げたのではないか?

そして、その珍妙さが時代の傾向にマッチしていたことが一つ彼の成功要因なのではないかと仮定します。

徹底した顧客視点の作品・サービスづくり

アルチンボルド、実は画家だけではなく

・イベントの企画をしたり

・城の装飾(インテリアコーディネーター)をしたり、

マルチに活躍しています。

さながらクリエイティブディレクターです。

これも、宮廷内でニーズがあったからこその動きだと考えます。

また、有名な作品集「四季」も彼の創作というよりは皇帝への貢物という意味合いの方が強かった作品です。

「万物を支配し、理解する」という皇帝の理念を表すためだった。そして、様々なモチーフが寄り集まり、調和して、ひとつのかたちを成す様は、多民族からなる神聖ローマ帝国に、マクシミリアン2世ないしハプスブルク家の統治によって「調和」がもたらされている事を象徴してもいる。

~省略~

「皇帝(ハプスブルク家)は世界を支配し、調和をもたらす。その繁栄は季節が巡るのと同じように恒久に続いていく」

参照:奇想の画家・アルチンボルド。その生涯と「寄せ絵」に隠されたメッセージを読み解く

徹底した顧客(皇帝)視点で描かれてます。

皇帝がこの作品を気に入ったことは言うまでもないでしょう。

アルチンボルドのすごいところは

細かなところまで考え尽くされた配慮、痒い所に手が届く的な価値の提供を行っていることだと思っています。

絵の中に皇帝が描く未来・ビジョンをすべて詰め込んでいる。

この皇帝何よりも大切な価値を可視化した。

いわれたことを表現(肖像画を忠実に描く)するのではなく

顧客が本当に望んでいることを形にした。

というのはアーティストとしては珍しく、彼の価値に繋がったのではないかと仮定します。

また、他の彼の作品も遊び心があふれていて、

見る人の視点で楽しんでもらうために描かれたアートというのが

彼の魅力なのではないかと感じています。

まとめ

アルチンボルド、調べれば調べるほどアーティストというより

クリエイティブディレクターとか、デザイナーとか

そっちの要素が個人的には強い印象です。

彼のすごいところは顧客視点に立ちながらも

自分が楽しむ的な要素はちゃんと持っていた点だと思っています。

皇帝が用意した珍しいものを詰め込んだ部屋があるのですが、

(動物園や植物園など、「驚異の部屋」と呼ばれたコレクションルーム)

そこにアルチンボルドは嬉々として通っていたそう。

もともと新しいものや珍しいものが好きで

死ぬ間際まで制作活動を辞めなかったアルチンボルドは本当に絵が好きだったんだなと感じます。

自分の好奇心を満たすという楽しみも

絵を描く楽しみも両方得つつ

徹底した顧客視点で価値を提供し続けたという点で

私たちも自身の楽しみをみいだしつつ

顧客のニーズを満たすという仕事のスタイルを見つける努力をし続ける必要があるのでは?と感じました。

では🐊