日本の代名詞 漆器-japan-職人の魂(輪島塗~製造法まで)

文/『 和華』編集部 協力/一後晴之(漆芸家)

漆工芸はアジア共通の文化で、漆の木は、中国、 日本、朝鮮半島、ベトナムなどに自生している。そ もそも漆器とは、器物の表面を漆でコーティング した日用品や工芸品などのことである。生漆で加 工した器物は彩り鮮やかで、摩耗に強く、腐食しに くい性質があり、千年の環境の変化を経てもその 美しさを失うことはない。英語の「china」が中国の 磁器を示すように、 「japan」という語にも日本と いう国を示すとともに、漆器の意味がある。漆器は すでに日本文化の象徴の一つとなっている。

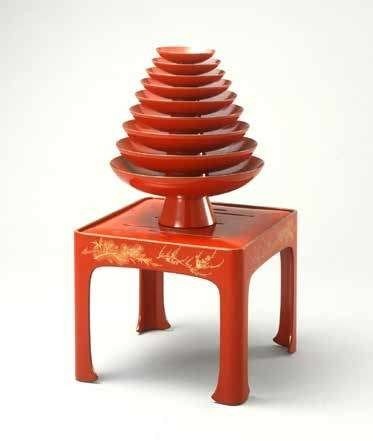

武蔵九つ組杯・杯台

製作年:1865(慶応元)年 技法:蒔絵 写真提供:石川県輪島漆芸美術館

▲漆は和紙に包み、「馬」と呼ばれる器 具で絞り小さなごみなどを除去する。(写真:『和華』編集部)

職人魂

漆器は日本各地で作られ、四大漆器産地の紀州 漆器(和歌山県)、会津漆器(福島県)、越前漆器(福井県)、山中漆器(石川県)が有名。とりわけ、漆器 の中で、堅牢な塗りと加飾の優美さを特徴とする輪島塗が高く評価されている。漆器の工程は極め て複雑であり、日本人の「職人魂」を作業工程に込めている。

ここから先は

1,774字

/

17画像

¥ 100

この記事が気に入ったらチップで応援してみませんか?