軌道図書館アレクサンドリア年代記

棺詰

……だれかが『過去の産出物の内で、目に見られ、手に触れる事の出来る三つのもの』の一つとして書物を数えているがこの言葉をここでしばしば思い出す。

そして書物に含まれているものは過去ばかりではなくて、多くの未来の種が満載されている事を考えると、これらのたくさんのまだ見ぬ内容が雲のようにまた波のように創造の地平線の上に湧き上がって来る。

その雲や波の形や色が何であってもそれはかまわない。

ただそれだけで何かなしに自分の目は遠い所高い所にひきつけられる。

考えてみると自分は結局は一種の偶像崇拝者かもしれない。

しかしこんな偶像さえも持たなかったら自分はどんなにさびしい事だろう……。 〜寺田 寅彦 著 『丸善と三越』(大正9年6月 中央公論)より

『此処ではない何処かへ……』

彼の誘いに応じ、この船に乗ったのは、勿論、私自身の意志だった。

その結果がこの始末だが、少なくとも当初の目的は達成されつつある。

此処ではない何処かへ、この船は向かっている。

ただ、何処へなのか……が、私には判らないだけだ。

この船の主機が沈黙し、減速も軌道変更も叶わなくなって久しい。

主観時間で記録していた日記も次第に無意味に思い始め、今ではこうした取り留めもない愚痴ともつかぬものをタイプし続けている。

職業意識に目覚めたのではないだろう。

もとから大した才能があった訳ではないし、今さら、そんなものが開花したところで、もはや何の意味もない。

私がこの船に乗ったのは『此処ではない何処かへ』行きたかった……。

ただ、それだけの事だった。

「それなら”グランド・ツアー”と洒落込みましょう」

木星圏では中堅で知られる出版社の名が書かれた名刺を差し出し、彼はそう切り出した。

「ウチの”系列”で太陽系をテーマにしたアンソロジーを企画してまして。まぁ、取材旅行みたいなもんだと思っていただければ……」

「こんなご時世に?」

「こんなご時世だからですよ」

その頃の私は、既に時流に乗り遅れた『ヘリウム・ノベル作家』でしかなかった。

既に”当局”の遠回しな”統制”が始まりつつあり、体制に日和るか、もしくはその逆かの二者択一を迫られる中、私はどちらも選べなかった。

信念があった訳ではない。

ただ、その選択が出来るほどの器用さも才能もなかっただけの事だ。

毒にも薬にもならないものは売れないご時世。

そんな時に彼は現れた。

グランド・ツアーの企画自体はシンプルだった。

数人の”作家”を船に乗せ、惑星系を巡り、航行中に各々、構想を練り、作品を仕上げ、地球圏に拠点を置いている”系列出版社”にデータを入稿する。

アンソロジーは、船が地球に辿り着く前には、出版される予定だった。

が、船は地球どころか、小惑星帯に辿り着いたところで”事故”に巻き込まれた。

有事に備え、密かに敷設されていた機動爆雷に”接触”してしまったのだ。

直撃こそ免れたものの、僅かな生存者を残し、船は沈黙した。

非常警報が鳴り響き、気密壁が遮断され……。

そして、私は、自分に割り当てられたキャビンに文字通り閉じ込められた。

船外は勿論の事、船内の各区画との通信さえ途絶し、自室以外の状況は全く把握出来ない有様だった。

ドアは頑として開かず、ノックする者もいなかった。

元々、執筆に専念出来るようにと、独立閉鎖区画として設計されたキャビンには、生存していく為の物資が用意されている。

しかし、同時にそれが何の救いにもならない事も判っていた。

人は絶望的な状況に置かれた時、何の感情もわかないものだと云うことを知った。

ただ、その状況を認識するだけだ。

そして、無為な日々が始まった。

浅い眠りを繰り返し、目覚めても漫然としたまま、そこにいるだけの日々。

無機質で飾り気のない壁をただひたすらに見つめ続けたこともあった。

しかし、その向こうに広がっているであろう虚無な空間まで見通せる筈もない。

船が正規の軌道を逸れた事は確かだ。

だが、その結果を知る術がない。

そもそも、ここは本当に船の中なんだろうか?

ある時、そんな思いが不意に脳裏を過ぎった。

こうした閉鎖環境に置かれた人間がどのような心理状態に陥り、如何なる行動をとるのか?

そうした実験か何かではないのか?

何しろ、”こんなご時世”だったのだから……。

実のところ、私は今もミザルー・コンプレックスにいて、被験者として観察されているのではないか?

空気と食料は確保され、外部との通信は途絶しているのに、他の電源は落ちてはいない。

確かに空気の清浄機能は落ちているし、多少の息苦しさもある。

しかし、私は生きている。

考えれば考える程、今、置かれている状況、つまり私が生きているこの現実の方が、不自然極まりものと思えてならない。

だとすれば、この”実験”の結末は何なのだろう?

食料が尽きた時か?

それとも……。

そして……。

私は今もこうして生きている。

主観的な時間の感覚を失いながらも、妄執にも似た思いに囚われたまま、この莫迦げた”実験”が終わりを告げるその時まで。

誰かがあのドアを開け、退室を促すその日まで。

極めて消極的な希望を胸に、私は生き延びる決意をした。

そう、何処でもない此処で……。

収穫

魔法使いを見わけるにはふた通りの方法がある。

ひとつは、北極光のもと、濡れた舗装路を北へむかって走っているとき、その車のタイヤのまわりでたわむれる青い光で。

ヘッドライトがさしているのは、口にする者こそごまんといるが、じっさいに目にした者はめったにいない世界のてっぺんだ。

もうひとつは彼の歌で。

〜テリー・ビッスン 著/中村 融 訳 『世界の果てまで何マイル』

その船が戻ったのは、実に5年振りのことだった。

通常、約1年ないし2年を平均的周期とする仲間たちの航宙に比べ、それはその任務の特殊性を差し引いても、尚、長い旅路であった。

船を繋留筒に押し込み、ステーションの与圧区画へ通じるチューブを渡りながら、”窓”越しに自分たちの船を覗き見る。

既に整備部門の連中が、わらわらと繋留筒内へと泳ぎ出し、各々の仕事を始めていた。

長きに渡る航宙によって傷ついた船体の応急処置を施された箇所は、いくつかは真新しい防護板に張り替えられ、またいくつかはユニットごと交換されていく。

次の航宙への準備作業……と云う訳だ。

やっと帰って来たばかりだと云うのに……と、今度の航宙が初仕事だったイリス”テイル・チェイサー”ハッセルブラッドは、チューブの中を移動する他のクルーたち同様、押し黙ったまま、与圧区画へと向かいながら、そんな事を思っていた。

と、先頭を移動していた船長のエヴァンス”トーキング・マン”ホプキンスが不意に振り向き、薄い笑みを浮かべた。

一瞬、自分の考えを見透かされたかと、彼女は内心、動揺しかけたが、無論、そんな筈はない。

だが、この5年の間、他のクルーたちから”新米のお嬢ちゃん”として扱われ続けた彼女には、そんな風に考える”癖”が出来てしまっていた。

トーキング・マンは、イリスを含めたクルーたち全員の顔を確かめるように眺めた後、チューブのステーション側接続部の扉に描かれたパーソナル・マークを指差し、”我らがスイート・ホーム”への帰還を示した。

無機質な構造物で構成されているステーションにあって、そのマークはあまりに場違いな程、浮いていた。

本と羽を拡げた天使をモチーフにしたそれは、財団の”公式なシンボル・キャラクター”であった。

”21世紀の知の灯台”を標榜し、それを広く啓蒙し、実践していく為の広報戦略の一部ではあったが、イリスは自分たちの”仕事”とはあまりに乖離したそのキャラクターの”無邪気な明るさ”が嫌いだった。

自分たちは汚れている。

まっすぐでつぶらな瞳の”それ”から目をそらすようにしてチューブ越しに、もう一度、自分たちの船に視線を落とした。

カーゴ・ユニットが貨物部門によって、早くも取り外され、そろそろと専用チューブに向かって漂っているのが見えた。

あの中には、彼女たちの長きに渡る”仕事の成果”が収められている。

この仕事が長い他のクルーたちは何の躊躇いもなく、その荷物を”戦利品”と称して憚らない。

財団の公式上の記録にも”寄贈品”、または”回収品”と記載されているものだ。

だが、実際には……。

イリスも初めは公式用語の意味するところを信じて疑わなかった。

仲間たちが口にする言葉もただのたちの悪い冗談だとばかり思っていたのだ。

”戦利品”などは、まだ上品な表現だった。

何故、この船だけが、他の財団船籍の船とは、ステーションの繋留筒が”離れている”のか?

何故、この船だけが、他の財団船籍の船に比べ、”クルー”の定員が多いのか?

何故、この船だけが、他の財団船籍の船とは違って、”空荷”で出航したのか?

何故、この船だけが、他の財団船籍の船に比べ、”過度な自衛兵装”が施されているのか?

何故、この船だけが、他の財団船籍の船に比べ、”異様に長い航宙”を行うのか?

何故、この船だけが、他の財団船籍の船どころか、ステーションとすら、通常交信すら行わず、”単独航宙”を行うのか?

何故、この船だけが、他の財団船籍の船と違って、その船籍、船名はおろか、その航宙軌道までが”秘匿扱い”なのか?

出航の時には、漠然とした想いを巡らすことすらなかった数々の疑問が、最初の”仕事”が始まった時、あっと云う間に氷解した。

この船はいわば”私掠船”だった。

”21世紀の知の灯台”は、かつてその名を冠した古の図書館の、まさしく文字通り”正統な後継者”でもあったのだ。

鑑定員として乗り込んだ船が”私掠船”だった。

彼女は、その事実に少なからず衝撃を受け、船を降り、職を辞する事すら厭うつもりはなかった。

だが、”仕事”が終わり、他のクルーが云うところの”戦利品”が鑑定のために、イリスがいる作業区画へ運ばれて来た時、彼女は目の前の物に釘付けになった。

そして、彼女の不幸は、その”戦利品”がいったいどれ程の価値を持ちうるものかを知っている事に始まった。

イリス・ハッセルブラッドは、財団でも若くして極めて優秀な鑑定員であった。

それ故にこの船のクルーに選抜されたのだが、その時の彼女には知る由もない。

鑑定用の台座に置かれた”本”は、彼女が24年の生涯において、初めて目にする”本物”だった。

電子データですら現存を確認されていない”実物”であった。

赤いなめし革製の表紙。

その上に金箔で刻印されたラテン語の表紙と著者名。

施された装丁の見事さは陳腐な表現ではあるが、”芸術品”としか云い表せなかった。

息を呑む圧倒的な存在感を持って、彼女の前に鎮座している”紙の本”。

抗しきれない欲望がイリスを急き立てる。

読みたい。読みたい。読みたい。読みたい。読みたい。読みたい。読みたい。読みたい。読みたい。読みたい。読みたい。読みたい。読みたい。読みたい。読みたい。読みたい。読みたい。読みたい。読みたい。読みたい。読みたい。読みたい。読みたい。読みたい。読みたい。読みたい。読みたい。読みたい。読みたい。読みたい。読みたい。読みたい。読みたい。読みたい。読みたい。読みたい。

早く読みたい。

鼓動が高まり、酸素消費量が増大するのを自覚しながら、自らの指先をおずおずと、その本へと伸ばしていく。

よほど保存状態が良かったのだろう。

甘やかな羊皮紙とインクの織りなす芳しい香りが、彼女の鼻腔をくすぐる。

頬が紅潮し、イリスは自制する事を忘れていた。

おそらくは、保護用手袋越しに、その表紙に触れた時、彼女は自分が最後の一線を越えようとしている事にすら気がついてもいなかったかも知れない。

そして、イリス”テイル・チェイサー”ハッセルブラッドは”私掠船”の”正式なクルー”となった。

文字通り、身も心も……。

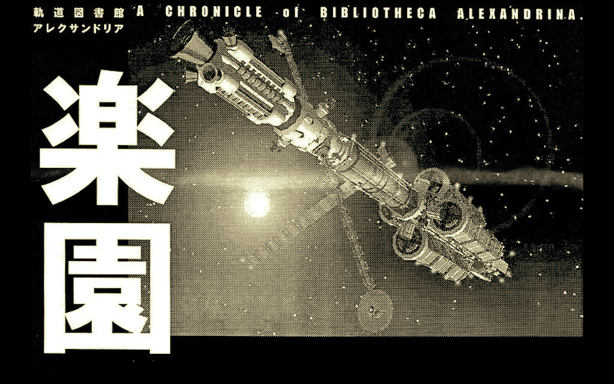

楽園

"You know who loved Peponi?"

Masterson said angrily.

"I love Peponi! If you love a world, you stay on it and you fight for it. It's not perfect, and it never will be, but I7m trying to make it the best world it can be."

"They tried too,"

I said.

He shook his head.

〜by Mike Resnick "Paradise: A chronicle of a Distant World"〜

『誰がペポニを愛しているか知っているか?』

マスタスンの声に怒りがこもった。

『おれだよ! ある世界を愛しているなら、そこにとどまって戦うべきだ。ペポニは完璧じゃないし、これからもそうなることもないだろうが、おれはできるだけ良い世界にしようと努力している』

『彼らも努力したんですよ』

マスタスンはかぶりをふった。

〜マイク・レズニック 著/内田 昌之 訳 『パラダイス』より

長大な楕円軌道を描きながら、太陽方向へ”落ちていくそれ”を観測したのが、2週間前のことだ。

別にトランパーでもサルベージ屋でもない俺たちが、何の因果か、それとの邂逅軌道に乗っていたのは、偶然に過ぎない。

しかし、厄介な事にそいつは救難信号を出していた。

それを無視して”免許剥奪”になっては、俺たちの稼業は成り立たない。

これでも真っ当な”運送業者”なのだ。

(もっとも、料金次第で”生き物以外なら何でも運ぶ”類の方だが……)

それにどうせ、最寄りの軌道管制局あたりから”命令”が飛んで来るのは判りきっている。

それなら、とっとと自分の意思で飛んだ方が、よっぽど気が楽と云うものだ。

それに”自発的かつ積極的な救難活動”には、”余禄”も色々ついて来る。

だいいち、その救難信号発信物体(宇宙船とは限らない)の座標位置の半径0.25天文単位以内には、俺たちの船以外居ないと来たもんだ。

結局、他に選択肢はなく、俺たちは”そいつの救助”に向かう羽目になった。

とは云え、ほっといても2週間後にはランデヴーする軌道位置にあった訳だから、せいぜい相対速度合わせをしただけの事だ。

そして……。

そいつはドンピシャの位置で、俺たちを待っていた。

(無論、比喩的な表現だ。お互い静止している訳ではないのだから)

「宇宙船……ですよね?」

オペレーター兼船外作業員兼その他諸々担当のハズキが近接観測データの処理作業中に訊く。

「年代物だ。”戦前”の遺物だな。ありゃ……」

お互い生まれる前の船と云う訳だ。

20代半ばの彼女から見りゃ、俺は”戦後すぐ”の生まれと思われそうだが、生憎、俺だって半世紀と生きちゃいない。

それにしても……。

いくら何でも、こんな老朽船が”現役”とは到底思えない。

仮に生きているとしたら、救難信号の発信用電池くらいだろう。

一応、形式的に呼び掛けてみる。

当然、生きている人間からの返事はない。

「どうしますか?」

奇跡的に生きていた管制コンピュータとのデータ回線を繋ぎ、船内の状態を確認する。

やはり、生存者はいない。

ただ、救助ポッドの使用記録からみると、俺たちが到着する半世紀前に、クルーたちは自力で脱出出来たらしい。

まぁ、朗報には違いない。

ただ、俺たちが来るのが遅すぎただけの事だ。

と云う事は、こいつは遺棄された漂流船と云う事になる。

となれば、救助作業は終了。

後は”余禄”の方に注力すれば良い訳だ。

上手くいけば、邂逅軌道で減速を掛けるために消費した推進剤くらいの”お宝”でも見つかるかも知れない。

(宇宙で零細自営業を続けたければ”夢”は見ないに限る。どうせ期待は裏切られるものなのだから)

幸い、相手も”輸送船”だったようだ。

カーゴ・コンテナがこれでもか!と云うくらい、コア・モジュールに接続されている。

しかも半世紀近く漂流していたにしては、奇跡的なくらいに損傷は軽微だ。

(9つのカーゴ・コンテナ中、7つは原型を留めていなかったとしてもだ。)

「行けそうだな」

「ですね」

何の躊躇いもなく、ハズキが答える。

給料分の仕事はする気があるようだ。

「じゃ、ま。そう云う事で」

口元で薄く笑い、上司としては極めて曖昧な命令を下し、船外作業へと向かわせる。

今どき、準備作業に大して時間は掛からない。

俺が無煙タバコの2本目を口に運ぼうかどうしようか、思案しているうちに、彼女は漂流船へ向かっていた。

慌てて、サポートシステムのモニタリングを開始する。

無事なコンテナの外部搬入口を見つけ、そこからの進入ルートを確保し、彼女に伝える。

派遣会社の職務経歴書が嘘ではない事を証明するように、ハズキは無駄のない挙動でコンテナの中に入り込んでいく。

こちらからの遠隔操作でコンテナ内の非常灯を点ける。

コンテナ内部がモニタ内で鮮明な画像として映し出された。

「何だ? こりゃ?」

「本……棚ですね。しかも、全部」

いくらなんでも見れば判る。

無数の本棚がモニタ画面の奥まで続いている。

ハズキのグローヴが画面の片隅に現れ、それはやがて本棚に並んだパッキングされた書籍の背表紙をなぞり始めた。

「きゃあ!”へろ”!」

「何だって?」

多分、彼女の素っ頓狂な叫びというか声を聴いたのは、これが初めてだった。

だが、彼女はそんな俺の戸惑いなどお構いなしに、俺には何の事だかさっぱり判らない事を説明しだした。

「”くとるむへとろじゃん”の”へろ”です! 200年以上前に原稿が失われて、絶版になっていた筈なのに!」

「あぁ、それはつまり”お宝”って事か?」

「んん……。どうでしょう? 確かに”紙に印刷された本”と云う点では、歴史的価値はあると思いますが。”パック・オフ”あたりに持ち込んでも、二束三文で買い叩かれるのが関の山で……あぁぁぁぁ……!!!!!!」

「今度は何だ?」

「”航空宇宙軍史”が完結篇まで全巻揃っているなんて!!」

「それも……貴重なのか?」

「だって! 未完で終わった筈の幻のシリーズですよ?」

やはり、彼女には”貴重なお宝”らしいが、先ほどの何たらと同様に、俺にはその価値を判断するのは難しい。

ふと、面接の際、彼女の履歴書の趣味欄に”読書”と書いてあったのを思い出した。

と、画面の向こう側で何かが動いた。

「ハズキ! 何か動い……」

警告しかけた俺の声が彼女に届く前に、それはハズキの前に立ち塞がった。

「貸し出しはお一人50冊までです。図書カードの登録がまだでしたら、貸し出し時にカウンターで作成してください。また、返却の期限はお守りください」

半世紀ぶりの”来館者”相手に、その不恰好なロボットはそう宣言すると、くるりと反転し、”カウンター”と思しき定位置へと戻っていった。

「50冊まで良いんですか!? わぁ! どれにしようかなぁ?」

すっかりその気の彼女に何か云う気力も失せてしまった俺は、無意識に胸ポケットに手を伸ばし、2本目の無煙タバコを取り出した。

(了)