📧忘れられた覇権国家オランダ前史~ネーデルラント独立戦争と資本主義経済⑭(2021年12月号)

本編はセミナー受講者・契約者・有料メールマガジン会員向けの記事です。

会員の無料公開期間終了後、原則として有料記事として公開しております。

1年分をまとめたお得なマガジンがおすすめです。

(未経過分は毎月15日頃に順次追加されます)

世界の覇権国家の移ろい

世界の覇権国家は時代の変化と共に移り変わっていきました。

まずは駆け足でその覇権の移り変わりを振り返ってみましょう。

古代オリエント(中東)でヘブライ人(ユダヤ人)が生み出した貨幣という概念がメソポタミア全域へと広がり、商業が起こります。

この一帯をペルシア帝国(アケメネス朝ペルシア)が統一。その後、紀元前334年にマケドニア(ギリシア)のアレクサンドロス大王が若くして王位を引き継ぎ22歳で東方遠征を始めると、ペルシアを破り破竹の勢いで領土を拡大。そして異文化の融合(マケドニア人のペルシア人との結婚を認めるなど)が行われます。

しかし若き大王が32歳で急逝すると世界は再分裂。この混乱後に地中海沿岸一帯を皮切りに紀元前から5世紀までに現在のヨーロッパの大部分を統一したローマ帝国(イタリア)では政治・哲学、そして宗教が大きく進歩しました。

ローマ帝国はその後の東西分裂*を経て、東ローマはビザンツ帝国(首都コンスタンティノープル)を名乗り、西ヨーロッパは今日に至るヨーロッパ諸国の原形が建国した時代に突入します。

*ローマ帝国は分裂したというよりも厳密には広大な土地を管理するために皇帝である父から相続した弟ホノリウスが西ローマを、兄アルカディウスが東ローマをそれぞれ分割統治したという理解が近年は正しいとされていますが。

西ローマの国教となったのがカトリック、東ローマの国教となったのが正教会(ギリシア正教会や東方正教会、ロシア正教会)

その後、中央アジアの広範囲を縄張りにしていた遊牧騎馬民フン族*が食糧危機で東ゴートへ進行。

*中国周辺にいた匈奴が後漢に攻められて東へ移動した一派という説も。

ここから避難するためにゲルマン人たちの民族大移動が起こり、東西ローマに代わってヨーロッパの国々が各地で形作られていきます。

またアラビア半島から交易を生業としていたアラブ人らによるウマイヤ朝(661-750)・アッバース朝(750-1517)・セルジューク朝(1038-1157)や北アフリカの民族たちによるムラービト朝(1056-1147)などのイスラム勢力が次々にヨーロッパを囲う様に進出。

シルクロードの中継地だったアラビア一帯ではイスラムの人々によって物の重さや量などの商売におけるルールや重さなどの単位が統一され、地域ごとに異なった通貨の交換レートが計算されるようになっていきます。(数学の飛躍的な発達の時代)

その後13世紀には激戦の東アジアを支配し、アジアから中東そして東ヨーロッパ地域にまで一気に迫った元(モンゴル帝国)ですが、広大な領土支配をできずに相続争いで14世紀を前に衰退・分裂。

その後、ヨーロッパを侵略したイスラム勢力を排除(十字軍の遠征、レコンキスタによる国土奪還)し大航海時代へ乗り出したスペイン・ポルトガルとローマ・カトリック教皇庁を抑えるハプスブルク家(神聖ローマ帝国)による同君連合の時代へ突入します。

これをお読みになっている方の世界史観と一致するか分かりませんが、その後世界はどのような道を歩んできたでしょうか。

大航海時代の到来によって海外植民地を支配したスペイン・神聖ローマ帝国の時代から、近代史に学ぶ大英帝国(イギリス)の黄金時代(パクス・ブリタニカ)への移行…

この移行期間の間には二つの国が覇権を握った時代が17世紀から18世紀にかけてありました。

今日の我々が生きている時代、第二次世界大戦後の世界はアメリカによる覇権の時代でした。しかし歴史を振り返ると中世16世紀の以降、世界の覇権国家はおよそ1世紀ほどの間でその絶頂期を次の覇権国家に譲り渡してきました。

アメリカが今後も覇権国家であり続ける根拠は何処にもなく、誰にもわかりません。

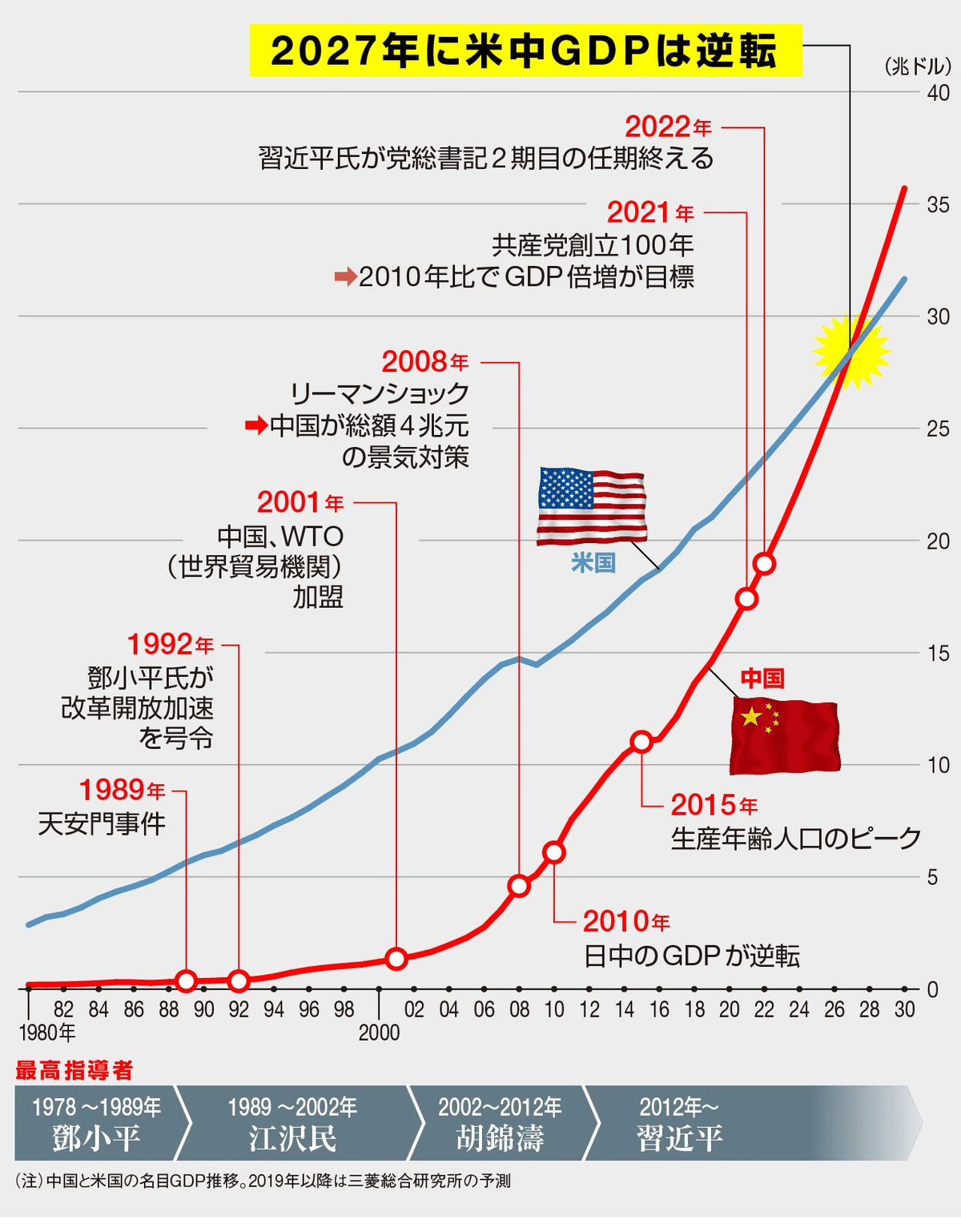

リーマン・ショック以降、中国は急速な経済成長を遂げコロナ禍で停滞するアメリカに対して2020年にはGDPで遂に3分の2まで到達。

某所の予測によると2027~2030年前後にかけて逆転さえし得るところまで迫ってきています。

この事は昨今ブームとなっている米国を中心とした投資・資産形成においても無視できない大きな影響を与えることが考えられます。

ヨーロッパ主要国の誕生に関わったネーデルラント前史

今回は知っているようで殆ど知らない現在のオランダ王国の原型となったネーデルラントという国と経済の観点から観た世界史における果たした役割の前史について掘り下げていきたいと思います。

ネーデルラントは近代において実に様々な面で世界に多大な影響を与え、今日の資本主義と投資の原形を世界にもたらした国です。

ネーデルラントとは「低地の地方」という意味で、海抜よりも低い場所に土地があります。

国土は九州より少し大きい程度ながら、殆どが海抜200m以下。国土の4分の1は海抜よりも低い土地のため水を抜き取って人工的に作り出した「干拓地」です。

オランダの景色と言えば水路と風車…というイメージをお持ちの方も少なくないでしょう。偏西風が吹き欧州の中でも比較的温暖なこの場所は、風車を回して干拓地から水を抜いて排水するために利用しています。

こうした土地を開発する弛まぬ努力によって牧草が良く育ち、酪農などが盛んに行われています。

また北を北海に、陸地は欧州の国々と接していたネーデルラントはローマ帝国の時代から支配されず、むしろローマを相手に川を利用して各地との交易を行っており武力と商業に強い人々が暮らしていました。

ローマ帝国が分裂・弱体化すると、ヨーロッパはゲルマン民族が次々に立ち上げた国に飲み込まれる乱世に突入しました。

イベリア半島(スペイン・ポルトガルのある半島)やイタリア半島南端を除く一帯を制覇したフランク王国の一部にネーデルラントも取り込まれました。

しかしフランク王にしてローマ皇帝でもあったカール大帝が亡くなると相続争いの結果、843年のヴェルダン条約で3つの国へ分割されてしまいます。

855年に中部フランクを相続したロタール1世が亡くなると、西フランク王国と東フランク王国での領地争いが激化。

870年に中部フランクの北部は西フランク王国へ、ヴェルダン以南を東フランク王国へ併合することになり、ネーデルラントは今日のドイツを含む東フランク王国の一部となります。

東フランク王国は国名を自分たちを古代ローマ帝国の末裔として962年に神聖ローマ帝国としました。

東フランク王国の一部になったとはいえ、ネーデルラントを実質的に収めているのは地方領主たちでした。

彼らは北欧スカンジナビア等からやって来るヴァイキングたちに土地を与える見返りに、他のヴァイキング達の侵攻を防ぐなどの懐柔策を取りました。

この内の有名な一派が西フランク王国のノルマンディー侯国です。彼らの子孫は11世紀にイングランドに侵攻してノルマン王朝*を建てました。

*イングランドが唯一アングロサクソン系の民族以外に陥落した時代。英国王家の血脈の一つ。

後に第二次世界大戦の転機となったノルマンディー上陸作戦の地でもあります。(映画『プライベート・ライアン』の舞台)

フランス王家の宗家・分家争いブルゴーニュ戦争

10世紀~14世紀にかけてこうしてヴァイキングの末裔が治める多くの領邦国家が各地に形成されましたが、これらはやがて婚姻政策や買収によってフランス王家*の分家である諸侯らの支配下に収まります。

*西フランク王国(カロリング朝)はパリ周辺を支配していたカロリング家の分家カペー家が相続した事によってフランス王国(カペー朝)となり、カペー朝が9世紀末に断絶すると部族大公**の一つ、カペー家の支流ヴァロワ家が当時のフランス王家となっていました。

**フランケン、ザクセン、バイエルン、シュヴァーベン、ロートリゲンに分割統治された。現在のフランス東部とドイツ西部・ベネルクス一帯がこれに該当する。

当時のフランス王国はイングランドとの対立、スコットランドにおけるランカスター朝の成立などへ影響力を広げると共に、フランス王国内における領土・相続争いがこじれた百年戦争を終えた父シャルル7世の跡をルイ11世が継ぎ、混乱した国内をまとめるための中央集権国家への移行期でした。

ルイ11世は地中海側へのフランス王国の領土拡大を目指しており、この一帯を支配していたアラゴン王国(バルセロナ一帯、後のスペインの一部)との小競り合いが続いていました。

その一方で国内の混乱に乗じて経済力と武力を持つようになっていた近隣諸侯(遠縁の親族)たちの力を削ぐために権謀術数の限りをつくし、ルイ11世はその用心深さと陰険さから「遍在する蜘蛛」と揶揄されるほどでした。

その周辺諸侯の一人、ブルゴーニュ候*フィリップ3世はフランス王家(ヴァロワ朝)に連なるブルボン家**の一族で、東西フランク王国とイタリア王国と間という欧州の交差点に位置した地域一帯を治めていました。

*現在のフランスワインの産地ブルゴーニュ地方(この一区画がボジョレーなど)の由来になっている。

**後にフランス革命で倒されるブルボン朝の一家になる。

この諸侯ら大貴族が治めたライン川流域は今日のスイス・バーゼル一帯からオランダ・ロッテルダムまで流れる水流を活かし周辺の農業や輸送によって財を成し、それを原資に15世紀に入ってから工場制手工業(マニュファクチャー)による毛織物産業が盛んになり、隣接していた宗家フランス王国にも匹敵する経済力と文化の栄華を誇りました。

フィリップ3世が治めていたブルゴーニュ公国領は1467年、息子のシャルル・ド・ブルゴーニュ(シャルル公)へ引き継がれます。

彼は武人肌で自ら戦場に突撃して自軍の士気を高め、”猪突公”の異名を誇る勇猛な領主として知られていました。

シャルル公は北海と地中海をつなぐ大所領の建設を夢見ていました。

更には自身がローマ皇帝になることを目指し、その根回しとして神聖ローマ帝国の皇帝フリードリヒ3世の息子マクシミリアン王子と一人娘マリーの結婚を画策していましたが、婚約の話はなかなかまとまりませんでした。

やがてシャルル公は宗家であるルイ11世の強引な中央集権政策に抗議して、フランス王国と対立するアラゴン王国と同盟を結び、周辺諸侯をまとめ反王国貴族連合を呼びかけて対立。

フランス王家からすれば分家に過ぎなかったブルゴーニュ公国が調子づいていると思われたのも無理なからぬことで、ルイ11世は1467年~1477年のおよそ10年に渡ってブルゴーニュ公国内で反乱を起こさせようと画策をしたり、度々の衝突を繰り返しました。

シャルル公は1473年、フランス王家についたロレーヌ公国*の要塞ピカルディを攻略。一帯の自由通行を獲得すると益々富と権力を掌握します。

*現代までの火種となるアルザス=ロレーヌ地方の一部。アルザスはフランスから見て東部、現在のドイツ領の西部に位置する。

更に1476年2月にはブルゴーニュ公国の北部でグランソンの戦いが起こります。

同年6月には更に南西(現スイス)の地域、ムルテンでも戦いが勃発。

ブルゴーニュ軍が2万3,000人の兵を動員して戦争がはじまりますが、対するロレーヌ公国は隣接するスイス軍*と共同戦線を張り、ロレーヌ・スイス軍合わせて*2万5,000人と衝突の激戦を繰り広げます。

*神聖ローマ皇帝の子ルドルフが父の死後の選挙で神聖ローマ皇帝に選ばれず、引きこもって自治をするようになった地域が現在のスイス一帯。

当時は原初3邦ウーリ州、シュヴィーツ州(下記の州旗)、ウンターヴァルデン州を神聖ローマ帝国からの自治を永久盟約(1291年)によって獲得。

このうちのシュヴィーツが訛って15世紀頃から現在のスイスと呼ぶようになる。ここではスイス軍と表記。

スイスにとっても隣接地であるブルゴーニュ公国が大きくなりすぎるのに警戒を示しており、スイス軍は最大兵数5万4千人を誇る訓練された軍隊を組織していました。

統率の取れた組織的な働き方をするスイス軍は、ブルゴーニュ軍の手薄な部分を突破して蹴散らし、スイス軍が少数の死者を出した一方で、ブルゴーニュ軍は2ケタ違いの死傷者を出す大損害を受けます。

同年10月にはフランス王国側についたロートリゲン公の軍勢がブルゴーニュの領地ナンシーを占領し、シャルル公は急いで軍を率いて出陣。奪還を目指します。

1477年1月上旬、ブルゴーニュ軍は周辺国へ援軍を呼びかけ、シャルル公はナンシー郊外の渓谷に陣を構え、戦略を練っていました。

イタリアからは中世世界で最強の兵とされた重装騎兵に加えて弩兵(どへい、クロスボウ型の射撃)、槍兵を集めました。

イングランドからは騎乗長弓兵での長距離射撃部隊を集め、北フランス地方(フランドル)からも槍兵を集めました。彼らはフランス王国の中央集権に反対をしていた国々でした。

また欧州における中世貴族の戦いは騎馬兵や弓兵が中心でしたが、この時代に入ると小銃兵なども登場し始めていました。

これらは長年の訓練を積んでいない市民でも銃の打ち方さえ身に着ければ騎士に対抗できる有効な武器として認められ始めており、武人肌のシャルル公は小銃兵が次の弾を込めている間に、弓兵が射ることを組み合わせ隙を埋め、突撃してくる敵に対しては槍兵によって撃退する小隊を組んだ編成をするなどの戦術を駆使します。

更にシャルル公は最新兵器への関心も高く、その財力で小銃だけでなく最新兵器の大砲(車輪付きの大砲、ファルコン砲)30門を用意して、ナンシー包囲戦での実戦に展開しようとしていました。

こうして戦略を駆使して編成されたブルゴーニュ軍は各地からの傭兵などを合わせておよそ1万2,000人を渓谷に配備しました。

一方で先の戦いで領土を奪われたロレーヌ公国ルネ2世(後のフランス大貴族ギーズ伯)も自軍兵士1万に加え、先の戦いでブルゴーニュ軍を破ったスイス*に長槍兵の援軍を要請します。

長槍は中世封建時代の主力であった騎馬兵や重騎馬兵に対抗できる数少ない戦力でした。

ロレーヌ公国はスイスを始めとしたアルザス4都市からやって来た傭兵合わせて1万人の援軍を加え、合計2万の勢力でブルゴーニュ軍と激突します。

最新武装を備えた1万2千のブルゴーニュ軍と、伝統的武装の兵2万…

日本史だと織田信長と武田勝頼による長篠の戦い(1575年6月)が想像されますが、しかしこの戦いの勝敗は思わぬ形で決着します。

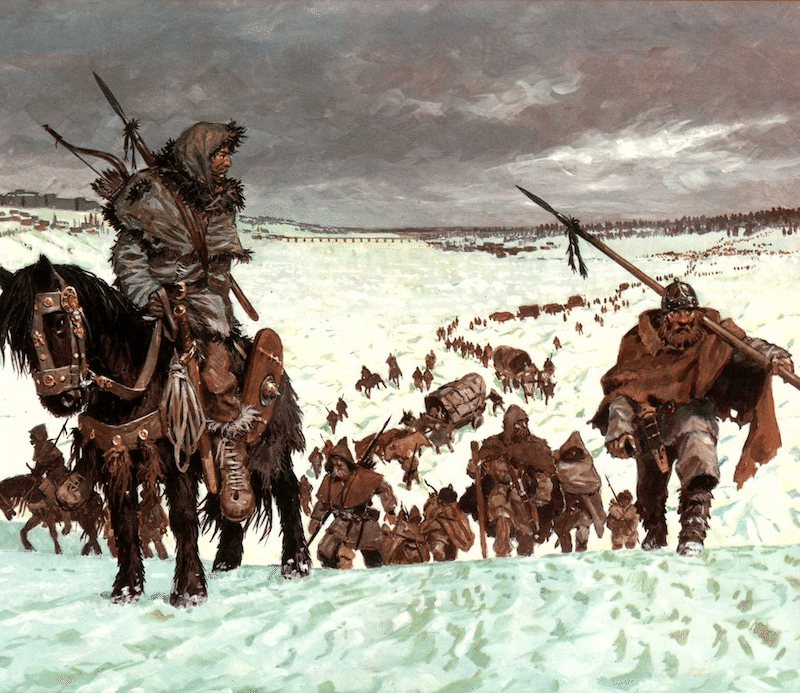

12~1月上旬という真冬のロレーヌ地方、この戦いは2~3m先も見えない吹雪の中で行われました。

弓は風に流され、小銃には火がつきづらく、火をつけられても1分に1発しか打てません。シャルル公肝入りの大砲は元々は都市や城などの包囲戦向けで、大砲を一斉砲撃しても倒せたのはせいぜい2名ほど。

更にブルゴーニュ軍が陣を構えた渓谷へスイス軍は坂道を下っての強襲をしかけます。これを一度は退けるも、流石に多勢に無勢。

ブルゴーニュ軍は7,000人もの死者を出してしまい総崩れに。

崩れた戦況を立て直そうと撤退を目指しますが、包囲されて散り散りでの敗走を余儀なくされます。

敗走中にスイス軍の斧槍兵の一人が振り下ろした一撃は、シャルル公のヘルメットを直撃。

ブルゴーニュ兵には馬上からシャルル公が落ちる姿は見えたものの、吹雪と、逃げ延びるのに精いっぱいで救助に向かえませんでした。

吹雪が止み、シャルル公が馬上から落ちた場所に戻ると辺り一帯に横たわる無数の亡骸がありました。

そして池の泥水に浸かった遺体を発見します。あまりの損傷と池に使っていたことから、それがシャルル公本人の遺体であると特定されるまでに3日もかかりました。

フランス王国との対立となった野心ある公爵の戦死が確認されると、戦いは終わりを迎えます。

この戦いに大きな戦果をもたらしたスイス軍はその実力が欧州中に知れ渡り、フランス王国・神聖ローマ帝国お抱えの軍隊(傭兵団)としてその後、欧州各地の戦いに転戦をする軍隊のプロ化を一層強化していきます。

そしてブルゴーニュ公国は戦いに敗れ、公国領はフランス王国に奪われ、公女マリー・ド・ブルゴーニュ(マリー女候)は敵国に幽閉されてしまいます。

この窮地を救いだしたのが父シャルル公が娘の嫁ぎ先として婚約の話を持ち込んでいた神聖ローマ帝国、ハプスブルク家のマクシミリアン王子でした。

中世最後の騎士マクシミリアンとルネサンス

マクシミリアン王子は体躯にも恵まれ武勇に秀でた、芸術にも理解がありルネサンス保護を掲げたことから中世最後の騎士と呼ばれる傑物でした。

ルネサンスは1300年頃を起点として16世紀頃までを指し、後期の代表作としてはミケランジェロの『ダヴィデ』像(製作年1501-1504年)などがあります。

またルネサンスといえばイタリア…というイメージもある方もいるかもしれませんが、この時代にイタリアを含むネーデルラント一帯は神聖ローマ帝国の領土であり、芸術は各地で花開いていました。

※現在でもベルギー、オランダ(ネーデルラント)、ルクセンブルクでベネルクス三国と呼ぶことがある。

ネーデルラント一帯は今日のベネルクス三国であることを考えるとこの時代以降に絵画や音楽などの芸術が大きく花開いたのも頷けます。

ベネルクスの代表的な絵画を少しだけ触れたいと思います。

例えばフェルメールの『真珠の耳飾りの少女』(1665-1666年頃)

レンブラント『夜警』(1642年)

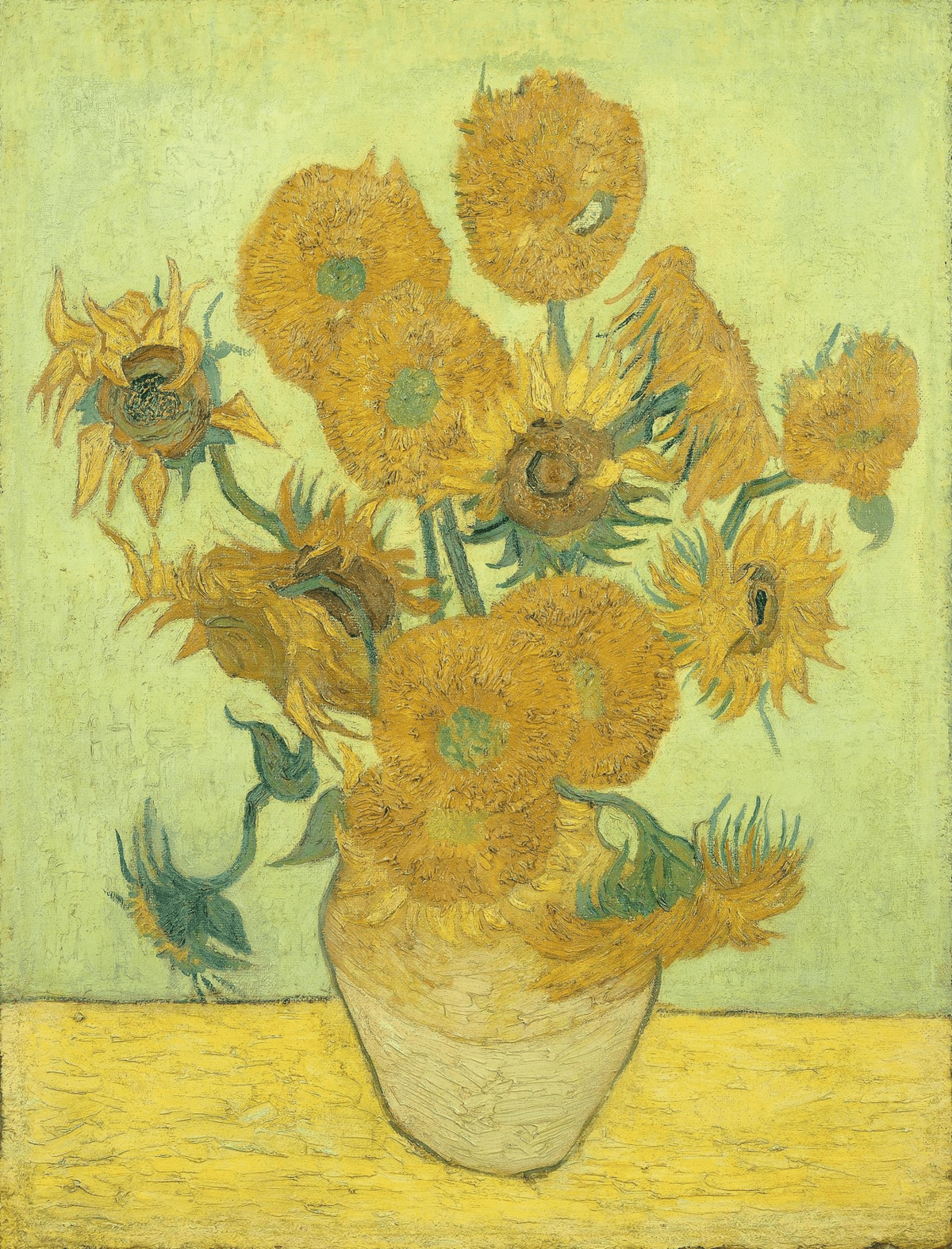

ゴッホ『ひまわり』(1888年頃)

いずれも世界的に名画と呼ばれる作品ですが、これらはこの地域一帯で生まれています。

マクシミリアン王子の救助と助力もあり、マリー女候は解放され元々の公爵領こそ取り戻せませんでしたが、ネーデルラントを相続することになります。(このため領民たちはマリー女候を「我らのお姫さま」と呼んで慕った)

そしてマリー女候がハプスブルク家のマクシミリアン王子と結婚したことで、ネーデルラントは神聖ローマ帝国領の一部となります。

神聖ローマ帝国領からスペイン王による統治へ

マクシミリアン王子とマリー女候の間に生まれた息子フィリップが、スペイン国王の次女ファナ(イサベル1世とフェルナンド2世の次女*)と結婚。

*彼女の妹はイングランド王ヘンリー8世に嫁いだ最初の妻キャサリン・オブ・アラゴン

後にイサベル1世が崩御するとファナにスペイン王位継承権が転がり込んできたことで、彼はファナと共同統治を持ち出しカスティーリャ王フェリペ1世を僭称*。

*周囲からの同意なく勝手に名乗る事。

ファナ女王とフェリペ1世の共同統治による、スペイン・ハプスブルク王朝が誕生します。

その後、この二人の間に生まれたスペイン国王カルロス1世(1500-1558)がマクシミリアン没後、僅か19歳でハプスブルク家の本領も相続すると自身の名を神聖ローマ帝国カール5世(1519-1556)と改め、広大で入り乱れたスペイン・神聖ローマ帝国を治めることになりました。

宗主国スペインからの独立、毛織物と宗教への弾圧

しかしその後1568年、スペイン王家を相手にネーデルラントでは「八十年戦争」(オランダ独立戦争)が勃発します。

この記事が気に入ったらチップで応援してみませんか?